Дулатинская операция.

В наше время отношения между Россией и Китаем отличаются взаимопониманием и благоприятным климатом, но, к сожалению, был и сложный период, напрямую коснувшийся и действий наших погранвойск. События в районе острова Даманский хорошо известны.

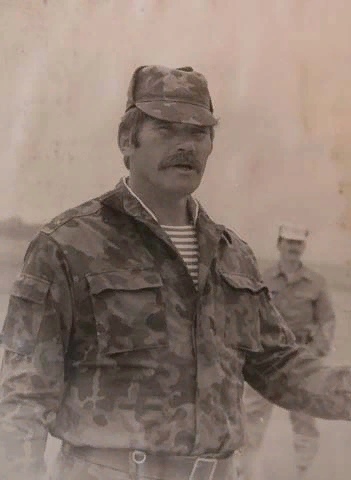

Менее известно об отражении провокации летом 1969 года в Казахстане в районе озера Жаланашколь, а об успешно ликвидированном конфликте — на дулатинском направлении, мало знают даже многие историки пограничной службы. Кандидат технических наук, профессор Вадим Гладков — один из участников тех событий.

В армию я попал как офицер запаса — прямо из НИИ. Первым местом службы стала прославленная Таманская дивизия.

Служба проходила планово, когда внезапно в марте 1969 года мы были взбудоражены сообщением о нападении на советских пограничников на Даманском. Более того, один из солдат нашего полка, Алексей Сырцев, еще до событий был переведен в погранвойска на заставу В. Бубенина и погиб 2 марта в бою на льду Уссури.

Сообщение о событиях на Даманском вызвало эффект разорвавшейся бомбы. На следующий день на плацу полка состоялся митинг, на котором осуждали провокаторов, выступали с поддержкой пограничников. Довелось тогда выступить и мне. Каждый из нас хотел попасть на границу, чтобы поквитаться за десятки погибших. Вскоре такой случай представился.

В связи с укреплением пограничных войск рота, в которой я служил замполитом, передавалась в состав погранвойск, но командование не спешило расставаться со мной. Злую шутку сыграло то, что я был в числе неплохих офицеров, вел активную работу в парткоме полка. Я не сдался и стал забрасывать начальство просьбами и рапортами о переводе в пограничники.

Хотелось продолжить службу в престижных тогда погранвойсках. И вскоре я оказался в самолете, летевшем на восток. Правда, не к Уссури, как ожидалось, а в Казахстан, где нас ввели в состав Бахтинского погранотряда. Это было в конце марта 1969 года.

В г. Аягуз нас встретили представители отряда во главе с подполковником Н. Т. Юрченко, переодели в пограничную форму, провели собрание и разного рода инструктирования. Так мы стали пограничниками.

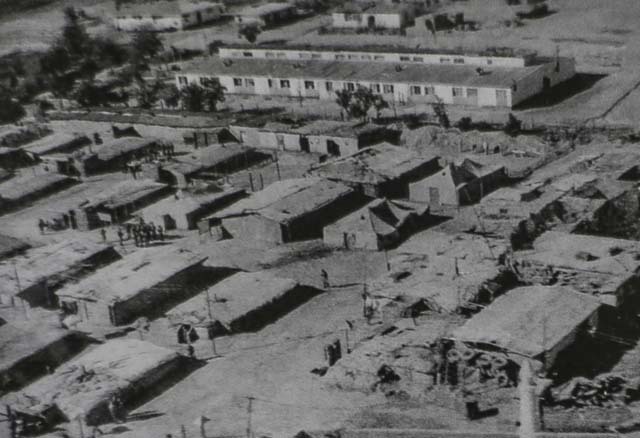

По прибытии в Бахты, место дислокации отряда, рота была введена в состав мотоманевренной группы (ММГ), которая стала насчитывать более двухсот человек, с семнадцатью бронетранспортерами, автотранспортом.

Возглавлял ММГ подполковник Николай Захарович Иващенко, командиром моей роты (а затем, при изменении штата — заставы) был лейтенант Виктор Федюшкин. Позже он, еще будучи лейтенантом, был назначен начальником штаба ММГ, а я стал освобожденным секретарем ее парторганизации.

Вскоре для нас, вновь прибывших офицеров, провели своего рода экскурсию на заставу «Чаганак», которой командовал капитан В. И. Шульпин. Напротив заставы размещался китайский пост, с ним мы познакомились с вышки через бинокль. Помню, как довелось увидеть построение их военнослужащих и дежурного по посту. Это было очень познавательно.

Чувствовалось, что на границе день ото дня сгущаются тучи. Как и на Даманском, здесь ожидались провокации, в том числе — вооруженные. Поэтому в течение всего апреля мы интенсивно занимались боевой подготовкой, уделялось особое внимание применению БТРов для защиты границы. Изучался участок отряда, а это ни много ни мало 200 километров.

Поначалу сказывалась специфика пограничной службы, с которой не были знакомы не только я, пришедший с гражданки, но и кадровые офицеры, бывшие армейцы. Система охраны границы, структура пограничного отряда, действия по тревоге — все это было ново. Но очень скоро мы осознали себя пограничниками. В армии донимала строевая подготовка на плацу, учения на морозе с условным противником. Здесь же условностей не было.

Вот граница, которую следовало защищать, а за ней — возможный противник, готовый напасть в любой момент. Даже в боевом приказе звучали слова: «Выступить на охрану и ЗАЩИТУ Государственной границы СССР!»

Провокация с китайской стороны, к которой мы готовились, случилась 2 мая 1969 года на участке 3-й заставы «Дулаты», находящейся в 150 км от гарнизона отряда. Там проходила скотопрогонная тропа. По ней, по согласованию с нашей стороной и под наблюдением наших пограничников, китайские пастухи много лет подряд перегоняли скот.

Утром пограничный наряд заставы наблюдал несанкционированный перегон стада, да еще пограничники обратили внимание, что стадо сопровождали не три-пять чабанов, как обычно, а несколько десятков, у некоторых заметили оружие под куртками. Сразу же с заставы выехали тревожная группа и резерв с начальником заставы майором Р. Загидулиным.

Когда пограничники попытались пресечь нарушение границы, из-за сопок появилась группа до 50 вооруженных военнослужащих. Они перешли линию границы и, выкрикивая угрозы на русском языке, двинулись в сторону наших пограничников. Еще несколько групп, численностью в 20–30 человек каждая, стали выходить на нашу территорию, занимать позиции на сопках и с ходу окапываться. Как говорят пограничники, «создалась обстановка». Стало очевидно, что происходит крупная спланированная провокация, подобная тем, что были на Уссури.

Об обстановке было доложено начальнику отряда подполковнику А. Я. Пашенцеву и начальнику войск округа генерал-лейтенанту М. К. Меркулову. Были подняты по тревоге соседние заставы — «Тасты» и «Узун-Булак», их резервы заняли рубежи прикрытия. Наша ММГ, находившаяся в гарнизоне отряда, по тревоге на 17 бронетранспортерах и автомашинах форсированным маршем, примерно за пять часов, прибыла на участок «Дулаты».

Туда же подошла и группа Уч-Аральского отряда под командованием майора И. И. Бутылкина. Сразу же получилась довольно солидная военная группа — более 30 БТРов и более пятисот человек.

Группам была поставлена задача занять оборону вдоль границы: уч-аральской — на правом фланге участка, нашей — на левом. Первым делом провели совещание офицеров застав и мангрупп, был определен план совместных действий, порядок связи, линии разграничения и так далее.

Наша мангруппа заняла позиции по гребню высот с отметкой 1008 и Бургон, прямо напротив позиций противостоящей стороны. Следующие сутки весь личный состав рыл землю — создавался опорный пункт. Были выкопаны протяженные линии траншей, огневые позиции для пулеметов и гранатометов, ходы сообщения, капониры для БТРов. Проблемой стала маскировка, поскольку вокруг были голые сопки, поросшие травой да редким кустарником. Тут каждый проявлял фантазию, как мог.

В первый же день под руководством лейтенанта П. Вербового на десяти грузовиках были переброшены боеприпасы для всех видов штатного вооружения и выкопан для них склад в одной из лощин.

С самого начала занятия рубежа было организовано наблюдение за сопками, занятыми противостоящей стороной. В том числе ночью через приборы «Кристалл», когда китайские солдаты становились особенно активными — на их позициях велось лихорадочное рытье окопов, периодически появлялись какие-то командиры. Вскоре после выявления численности и структуры противостоящих войск с наличием тяжелого вооружения стало ясно, что нам противостоят регулярные армейские части.

На следующий день, по сообщениям разведки, из глубины сопредельной территории стали подтягиваться новые армейские части, в том числе артиллерия. С нашей стороны поначалу находились только пограничники и прибывшее на заставу «Дулаты» усиление: мотострелковая рота, минометный и танковые взводы.

3–4 мая на заставе «Дулаты» была развернута оперативная группа войск округа, которую возглавил начальник штаба генерал-майор В. И. Колодяжный, а затем заместитель начальника войск генерал-майор Б. М. Голубев. Политчастью опергруппы руководил заместитель начальника политотдела полковник И. И. Петров. На участке пребывали начальник войск округа генерал-лейтенант М. К. Меркулов, командование ГУПВ из Москвы.

Поначалу планировалась операция по очистке советской территории силами пограничников, и было даже намечено время ее начала. При подготовке из числа военнослужащих ММГ создавались штурмовые группы, намечались рубежи перехода в атаку, при этом учитывались все нюансы, в том числе были сформированы команды для выноса раненых и убитых на случай боевых действий. На вертолетах было доставлено усиление — около 150 человек из Зайсанского, Панфиловского и Курчумского отрядов. Запомнилась фраза, которую произнес на оперативном совещании по организации боевой операции генерал из ГУПВ: «Довести до личного состава, что оставление поля боя недопустимо!»

В подразделениях царил отличный боевой настрой, не было ни одного случая слабоволия или панического настроения. Нам, офицерам, тогда достался очень хороший личный состав. Все как один проявляли патриотизм — не книжный, а настоящий. Политработникам не нужно было вести особые беседы — солдаты помнили пример даманцев и были готовы сражаться.

Приближалось время начала операции, однако приказа не последовало. Оказалось, что силы «соседей» за прошедшие сутки увеличились настолько, что командование не стало бросать пограничников против явно превосходящих сил противника. Только была направлена нота МИД СССР с требованием к китайской стороне покинуть советскую территорию.

Следующим шагом советской стороны стало наращивание войсковой группировки за счет выдвижения к границе частей Туркестанского военного округа, прежде всего 18-й армии. Непрерывным потоком потянулись мотострелковые, танковые и артиллерийские полки, дивизионы установок РСЗО «Град». В районе Уч-Арала был развернут аэродром. В район конфликта прибыл командующий ТуркВО генерал армии Н. Г. Лященко, который, как и генерал М. К. Меркулов, был ветераном войны и обладал колоссальным опытом. Генерал Лященко первым делом осмотрел и высоко оценил рубежи пограничников.

В один из дней мне довелось докладывать ему на позициях мангруппы. Поразил рост и явная физическая сила генерала, а также то, как он душевно побеседовал с группой нашего личного состава.

Развертывание основных армейских частей происходило демонстративно, с расчетом, что противостоящая сторона поймет мощь нашей армии. Мне запомнилось поразительное зрелище, когда по ночам из тыла одна за другой шли колонны военной техники. Множество танков и бронетранспортеров выстраивались в степи в боевые порядки, и тогда море света буквально заливало окрестности. Вдоль границы летала наша авиация. Это была колоссальная сила!

Позади нас расположились позиции артиллерии.

Поскольку у пограничников не было достаточного опыта взаимодействия с артиллерией, к нам прибыли офицеры-артиллеристы и провели занятия на местности: как корректировать огонь, как строить с ними связь.

Было хорошее взаимодействие и по линии политработы. Пограничники и армейцы проводили в необычных условиях различные мероприятия, выпускались боевые листки, радиогазета. Особенно запомнилось, как совместно провели праздник 9 мая со встречей на позициях с ветеранами войны, где мы рассказали и о нашем погранотряде.

Противостояние длилось более двух недель. Все время личный состав находился в условиях с минимальными удобствами, спали в траншеях, блиндажах, либо на обратных склонах сопок, прямо на земле или в БТРах.

Питание в основном состояло из консервов и сушеной картошки. Чуть позже подтянули полевые кухни и организовали горячую пищу, чай. Тыловики обратились ко мне: «Что еще нужно?». Говорю: «Сигареты, курильщикам без них никак», и была огромная радость у солдат, когда сбросили с вертолета ящик с сигаретами.

Поскольку конфликт быстро разросся до уровня противостояния дивизий, ни одна из сторон не решалась вести какие-либо активные боевые действия, спровоцировать на это друг друга — не было стрельбы, почти не было даже пусков сигнальных ракет. Но напряжение было невероятным!

Вместе с тем предпринимались разведывательные действия. Воины мангруппы провели две-три разведывательные вылазки на высоты, занятые маоистами. Одну из разведгрупп в составе 20 человек возглавляли лейтенанты Д. Шамрицкий и В. Королев, а мне с несколькими бойцами было приказано прикрывать этот рейд. Группа сумела с пулеметом на колесном станке подняться по крутому склону до гребня господствующей высоты, где она натолкнулась на подразделение китайских солдат, которые сразу же укрылись, а наши бойцы изучили особенности их позиций.

Помимо предбоевого противостояния пограничники постоянно несли пограничную службу вдоль всей линии государственной границы.

Наша сторона вела пропагандистское воздействие на солдат сопредельной стороны с помощью звуковещательных станций, через которые обращались на китайском языке с призывами покинуть нашу территорию, не стрелять в советских солдат, отцы которых освободили Китай от японской оккупации. В ответ также велось звуковое вещание, особенно интенсивное по ночам — видимо, таким образом нас пытались изматывать.

На русском языке, почти без акцента, диктор «соседей» вещал: «Солдаты! Не подчиняйтесь офицерам! Не слушайте ревизионистов!». Эти передачи вызывали у наших солдат только озлобленность, и они ворчали: «Добраться бы до этого громкоговорителя да шарахнуть по нему из автомата!»

Закончилось противостояние для нас весьма неожиданно. В результате оперативного развертывания мощной войсковой группировки вкупе с дипломатическими усилиями китайская сторона вывела войска из района конфликта. В какой-то момент на склонах противостоящих сопок прекратилось какое-либо движение, а разведка установила факт отвода войск. После этого от границы отошли и основные силы ТуркВО.

Хотя сопки, которые занимали китайские подразделения, были на советской стороне, наши пограничники на них еще некоторое время не выходили, как на оспариваемую территорию. Наверное, там и потом, в течение многих лет, встречались следы пребывания воинских частей.

После спада напряженности мангруппу отвели в тыл, примерно на пять километров для прикрытия этого угрожаемого направления.

Между заставами «Тасты» и «Дулаты» развернули городок из палаток, постоянно оставаясь в боевой готовности. БТРы всегда были заправлены, снаряжены полным боекомплектом. Служба велась вместе с заставами укрупненными нарядами, часто возглавляемыми офицерами.

10 июня 1969 года на нашем участке случилась новая вооруженная провокация.

То боевое столкновение не предали широкой огласке, за исключением опубликованной ноты МИД СССР от 11 июня 1969 года.

С утра наряд, несший службу в районе СНП Бургон, наблюдал оживление у поста на сопредельной территории и доложил, что к линии границы в нашу сторону двигается чабан с отарой овец в сотню голов. Словом, соседи без особой фантазии повторяли сценарий своих провокаций.

В район предполагаемого нарушения границы прибыли начальник мангруппы подполковник Н. Г. Иващенко, замполит капитан Г. Н. Звонарев, а позже резерв с майором Б. В. Дудиным. Надо заметить, что тогда имелось строгое указание — применять оружие только в крайнем случае, действовать уговорами, вытеснять нарушителей, не провоцируя.

Между тем около 18.00 часов чабан с отарой пересек границу и на 400 метров углубился на нашу территорию. Навстречу выдвинулась группа из 10 пограничников во главе с лейтенантом И. С. Литвиновым, который с помощью русско-китайского разговорника потребовал от нарушителя вернуться назад. Чабан же достал цитатник и принялся выкрикивать лозунги.

Сюда же примчалась на лошадях тревожная группа заставы «Тасты» с командиром отделения сержантом Николаем Красиковым. Примечательно, что в тот день он был освобожден от службы — что-то у него с ногой было, но он упросил начальника заставы отправить его к месту события.

Как только наряд стал выполнять приказ на задержание нарушителя, из засады за укрытием поднялась цепь из двенадцати китайских военнослужащих с автоматами с примкнутыми штыками во главе с офицером, которые с яростными выкриками двинулись навстречу пограничникам. Когда же им не удалось отбить чабана, они отошли назад за укрытие.

Командир отделения мангруппы сержант В. И. Машинец, услышав передергивание затворов автоматов, крикнул: «Ложись! Рассредоточиться!». Пограничники тут же укрылись за какими-то кочками-пригорками, а через мгновение по ним был открыт огонь. Если бы не бдительность В. Машинца, могла бы повториться ситуация с вероломной стрельбой по пограничникам на Даманском (позже сержанта наградили медалью «За отвагу»).

Завязалась перестрелка. Среди тех, кто вступил в бой, были солдаты М. Глуховской, Н. Крюков, И. Фарион, И. Разманов, В. Медведев, И. Пинчуков, В. Кусков, М. Козлов, Н. Обухов. Для поддержки провокаторов выдвигалась подмога — около 20 человек на лошадях. Но путь ей огнем отрезал пулеметный расчет рядовых В. Щугарева и М. Болдырева.

Был тяжело ранен сержант Н. Красиков. Пуля попала чуть ниже плеча. Двое бойцов вытянули его из-под огня и на лошади повезли на заставу, но спасти сержанта не удалось. Он был награжден орденом Красной Звезды посмертно, а на заставе в честь его подвига установлена памятная стела.

Когда произошло боестолкновение, я оказался единственным офицером в месте дислокации мангруппы. По приказу поднял мангруппу по тревоге, сам сел за руль головной машины, заменив механика-водителя из молодых, и через 15–20 минут колонна БТРов уже была на участке события, где мы развернулись в боевой порядок в целях пресечения расширения провокации.

На место происшествия на вертолете прибыли начальник отряда подполковник А. Я. Пашенцев и заместитель начальника войск округа генерал-майор Б. М. Голубев.

Последующее обследование места столкновения подтвердило, что провокаторы подготовили засаду до того, как на нашу территорию была пригнана отара овец. Лишь бдительность сержанта В. Машинца и высокая выучка пограничников позволили избежать более серьезных потерь и выдворить провокаторов с советской территории.

Ночью зарядил дождь. На СНП с нами оставался генерал Голубев, который руководил подготовкой к отражению возможного повторного вторжения с рассветом, тем более что наблюдалось прибытие к противостоящему погранпосту четырех грузовиков, скорее всего с подкреплением. Но провокаторы поняли нашу решительность и ограничились лишь какими-то сборищами у своего погранпоста.

Вскоре на этом направлении в экстренном порядке была выставлена новая застава «Бургон», на которой мне позже довелось стать замполитом.

В дальнейшем сопредельная сторона перенесла нагнетание напряженности в район 39-го и 40-го знаков на участке соседнего Уч-Аральского отряда. Примером для всех стали мужественные действия пограничников по отражению вооруженного вторжения 13 августа 1969 года в районе озера Жаланашколь.

Пограничники заставы «Жаланашколь» вместе с усилением от мангруппы наголову разгромили, причем без армейской поддержки, вторгшийся на нашу территорию диверсионный отряд численностью около 80 человек, захватили нескольких пленных и много трофеев. В бою геройски погибли уч-аральцы младший сержант Михаил Дулепов и рядовой Виталий Рязанов.

Можно отметить, что отработанное в ходе дулатинской операции взаимодействие отрядов проявилось и во время боевых действий у Жаланашколя.

Подразделения нашей мангруппы вместе с правофланговой заставой отряда «Родниковая» оказали боевую поддержку уч-аральцам, а затем ввели усиленную охрану границы по правому флангу нашего отряда. Из 35 пограничников, награжденных за мужество в жаланашкольском бою, четверо из нашего отряда: сержант Г. Ужегов, рядовые Н. Фаустов, В. Темников, В. Шеховцев.

Дальнейшие события стали частью истории. И хотя переговоры и споры по пограничным вопросам между двумя державами продолжались еще долгие годы, серьезные вооруженные столкновения прекратились.

Подготовил Андрей МУСАЛОВ

Фото из архива Вадима ГЛАДКОВА