Авиадвигатели

2 поста

2 поста

3 поста

Кто сидел и летал на самолёте в жару – знает, что внутри почти всегда прохладно. А кто сидел в жару в заглушенном автомобиле – знает, что там жарко как в адской печи, даже если крыша белая.

Как же получается охладить огромный самолёт, когда кондиционер – машина весьма тяжёлая, а на самолёте каждый килограмм на счету? Дело в том, что там не обычный бытовой или автомобильный кондиционер на фреоне, а совсем другой. На брюхе самолёта можно заметить воздухозаборники:

Кто-то думает, что вентиляция в полёте идёт через них – мол, силы скоростного напора хватает, чтобы на высоте поддерживать давление в гермокабине. Эти заборники действительно имеют отношение к системе кондиционирования, но воздух идёт совсем из других источников. Да и на земле этими заборниками много не зачерпнёшь.

За ними скрывается воздухо-воздушный радиатор (ВВР):

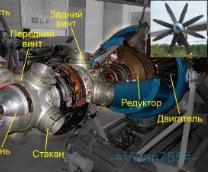

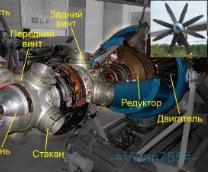

Воздух отбирается от компрессоров двигателей (а компрессор – чуть ли не половина двигателя, самая сложная его часть, он показан в этой статье Двигатель регионального лайнера СССР – Як-40 ) и подаётся в салон. Однако после компрессора воздух горяч – до 300 °С. Как такой подавать в салон? Поэтому сперва воздух охлаждается в ВВР. Но никакой радиатор не может охладить воздух до температуры ниже окружающего воздуха, а в салоне прохладно в жару. Значит, после ВВР есть ещё одна ступень охлаждения. Вот узел охлаждения воздуха Ту-154, вид спереди, виден радиатор:

И сбоку:

За ВВР показан некий ТХ – это турбохолодильник, обозначенный на схеме кругом с буквой Т. Вот вид сзади:

Такие машины используются не только в авиации – вот, например, турбодетандер для метана:

Газ высокого давления с температурой –40 °С он охлаждает до –100 °С, это одна из ступеней охлаждения для сжижения метана. Сердце этой машины – небольшое колесо центростремительной турбины:

Внутри него – расширяющиеся каналы, газ по которым движется от периферии к центру, по пути расширяясь:

А при расширении газ, как известно, вместе с давлением теряет и температуру, это подробно рассказано в статье: «Орешник» нагревается от трения о воздух? Наоборот! Аэродинамика диких скоростей

Регулируется турбодетандер поворотными сопловыми лопатками на входе в колесо:

Но целиком про этот агрегат можно почитать в другой статье https://dzen.ru/a/aOy0uSmceAgQdx-T , метановая тема за рамками авиационной. На самолёте тот же принцип – воздух от двигателей охлаждается в ВВР, благо тот не имеет движущихся частей и весьма надёжен, а если не хватает ВВР – то в работу включается ТХ. В промышленности принято называть эти машины турбодетандерами – это международное название, в советской авиации они зовутся турбохолодильниками.

Конечно, в системе кондиционирования воздуха и помимо турбохолодильников агрегатов хватает – пневмосистема весовой подачи, регуляторы избыточного давления и другие:

Подробно про них – в цикле статей о Ту-154 https://dzen.ru/a/aOx-qLTRIGsAMpUl , а здесь – только фотографии. Заслонка отбора воздуха – ЗОВ:

Выключатели отбора:

Первичный радиатор, стоящий в хвосте, у двигателей:

Командные агрегаты ПСВП:

Вывод трубопроводов в носок крыла:

Глушитель шума:

Рязань-1 – станция на главном ходу Москва – Самара – Челябинск. Рязань-2 – станция стыкования на ходу Москва – Воронеж – Ростов, там граница родов тока. Сейчас ряд пассажирских поездов проходит Рязань-2 без смены электровоза – их ведёт двухсистемный ЭП20, брат казахстанского KZ4AT и сын французской компании Alstom. А вот 20 лет назад электровоз менялся всегда. Заглянем в тот далёкий уже год?

Раннее утро... В октябре по утрам уже темно и холодно, пассажиры занимают места в бело-зелёном ЭД4М до Москвы:

А пассажирские поезда здесь тогда водили вот такие зверёныши – ЧС2К, детища Ярославского завода:

Это пластмассовая переделка старой железной Шкоды 53Е. Кузов, конечно, стальной, но пульт безнадёжно пластмассовый:

О них обязательно будет подробная статья, пока же на ЧС2, ЧС2К и других электровозах можно отправиться в поездку на видео цикла «Эволюция ездового быка». В 2005-м московские ЧС2К ездили недалеко – до мордовской Пóтьмы, это всего 458 км, там менялись на самарские машины. Через пару лет москвичи помирились с куйбышевцами и в Москву стали ходить самарские ЧС2, а в Самару – московские ЧС2К.

Но на второй Рязани интереснее. Вот такой же ЧС2К привёл один из южных поездов – «Сочи»:

А вот этот поезд повёл дальше уже электровоз переменного тока – ЧС4Т:

Заглянем внутрь такого? Вот вид из тамбура в кабину:

Правая сторона кабины – манометры, краны управления тормозами, а вверху – чёрный блок электронного скоростемера КПД-3В:

Что умеет КПД-3В помимо индикации скорости и какие ещё бывают приборы безопасности – в отдельной статье. Примерно так машинист видит в пути своё рабочее место – посередине штурвал контроллера, выше приборы, ещё выше – лобовое стекло, на стойке между лобовыми стёклами – локомотивный светофор:

С левой стороны кабины – рабочее место помощника:

Остальные снимки – в полной статье: https://dzen.ru/a/aObBIbTQM2qJUbPm

Пассажиры, живущие за пределами двух столиц, наверняка заметили, что классический электропоезд всегда состоит минимум из четырёх вагонов. Если вагонов больше – число их тоже почти всегда чётное. Причём ровно половина вагонов несёт на крыше токоприëмник, у половины его нет. Для распределения массы оборудование распределено по вагонам двух типов – моторным (М) и прицепным (П), вагоны с кабиной называются прицепными головными (Пг) или просто головными (Г).

На моторном вагоне – токоприëмник и тяговые электродвигатели с аппаратурой регулирования, на прицепных – батарея, компрессор, преобразователь. Прицепной с головным работают в паре и называются секцией. Головной – тот же прицепной, просто дополненный кабиной. Эта компоновка заложена в СССР с электропоездов ЭР1 и сохраняется на его далёких потомках ЭП2ДМ и ЭП3Д, что выпускаются сейчас.

Поэтому число вагонов почти всегда чётное и не меньше четырёх: если оставить всего один «мотор», то при его поломке – даже простом заломе токоприëмника! – поезд превратится в тыкву, а без второй «головы» поезд придётся разворачивать, что обычно невозможно.

Каждый, кто наблюдал смену кабины (переход из кабины в кабину) локомотива – помнит, что токоприёмники опускаются. Машинист выключает всё в покидаемой кабине, блокирует управление (где ключом, где блокировкой тормозов)... На электропоезде это чревато – пока идёшь по составу, можно потерять воздух для подъёма токоприёмников, да и в салонах будет темнота – будет гореть лишь по паре дежурных ламп.

Поэтому на электропоезде управление сделано хитрее. Если на электровозе включил выключатель – включился вентиль, токоприёмник поднялся, выключил – вентиль обесточился, токоприёмник опустился, то на электропоезде нажал одну кнопку – поднялись, нажал другую – опустились. То же и с аппаратами защиты – с быстродействующим выключателем БВ на машинах постоянного тока и воздушным выключателем ВВ на машинах переменного:

В любой кабине можно нажать кнопку «Токоприёмник поднят» – и они поднимутся по всему составу. А если в одной кабине сунуть под кнопку «Токоприёмник опущен» спичечный коробок – машинисту во второй кабине будет над чем поразмыслить... Чтобы понять, как это сделано – нужно заглянуть в шкаф № 1, что в головной части моторного вагона (у каждого вагона есть голова!), почти под самым токоприёмником:

«Фирменное блюдо» здесь – стоящий в самом верху первого шкафа клапан токоприёмника, он же клапан пантографа КЛП:

У него две катушки – КЛП-П и КЛП-О, при запитке одной клапан перекидывается на подачу воздуха к токоприёмнику, при запитке второго – перекидывается на выпуск, то есть на опускание ТП. Нормальное состояние катушек – обесточенное, клапан помнит заданное состояние. Даже если клапан переброшен на подъём – то можно повернуть трёхходовой кран, отсечь клапан от токоприёмника, воздух выйдет через хорошо видимый на снимке свободный правый штуцер и ТП опустится.

Редуктор понижает давление пневмосистемы поезда до нужных токоприёмнику 5 кгс/см². Вспомогательный компрессор (МКВ – мотор-компрессор вспомогательный) нужен для подъёма токоприёмников холодного электропоезда, когда главные резервуары пусты и питающиеся от контактной сети главные компрессоры не работают.

На задней стенке кабины включается «Вспомогательный компрессор», МКВ по всему составу начинают молотить, за каждым следит свой регулятор давления. Накачал 5 кило – МКВ отключается. Влагомаслоотделитель – типа фильтра, только вместо активированного угля или полипропиленовой ваты он заполнен мелкими стальными втулками, на которых осаждается конденсат, выпадающий при сжатии воздуха. Это защищает привод токоприёмника от замерзания конденсата.

Пора замолвить пару слов о поездных проводах. Это общие провода, идущие по всему составу. Плюсовой и минусовой провода питания нумеруются точно как на автомобилях, по международному стандарту – 15 и 30, общий провод батарей – 56. Если поезд поднят и зарядка идёт, то батарейные контакторы БК включаются и размыкают свои контакты между проводами 15 и 56 – батареи отсоединяются от общего плюса 15 и питание цепей управления идёт от зарядных агрегатов (ЗА на схеме). Батареи заряжаются от ЗА отдельно.

Как выглядит зарядный агрегат, он же статический преобразователь – в статье «ТЭД-29».

Вот сильно упрощённая схема состава, только с упрощёнными цепями управления токоприёмниками:

От провода 15 плюс идёт к кнопке «Токоприёмник поднят», и если её нажать – то под плюс попадает провод 25, а от него запитываются катушки КЛП-П по всему составу. Все токоприёмники поднимаются. Можно поднять токоприёмник на одном «моторе» – нажать кнопку в шкафу № 2. Её размыкающий (обратный, тыловой, нормально замкнутый – как хотите называйте) отсоединит КЛП-П от провода 25, чтобы не поднять пантографы по всему составу, а замыкающий контакт подаст питание на КЛП-П с провода 15.

Хитрее дело с опусканием токоприёмников. На каждом моторном вагоне всё время под питанием реле опускания токоприёмника РОП. Если размыкаются блокировки безопасности (к примеру, открывается дверь отхожего места с высоковольтным вводом) – то катушка теряет питание. При ряде других событий – тоже теряет. При этом обратные контакты РОП запитывают катушку КЛП-О.

Резистор, что виден над катушкой, нужен как раз для опускания ТП из кабины. Пока кнопка «Токоприёмник опущен» в кабине не нажата – катушке хватает тока, что течёт с провода 15 через резистор. Если же нажать кнопку – то она замыкает провод 26 на минусовой провод 30, а провод 26 подключён между резисторами и катушками РОП. Протекающий через резистор «плюс» через провод 26 утекает сразу на «минус» и РОП отключается.

Вот крупным планом щиток, что в центре шкафа № 2:

Кнопка «ТП поднят» уже разобрана – поднимает отдельно токоприёмник этого вагона, а вот красная «ТП опущен» роняет сразу токоприёмники всего состава. Если нужно опустить пантограф одного вагона – то краном в шкафу № 1. Кнопка «Вкл. ВВ» включает ВВ вагона, переключатель В1 «ВВ» (правее-ниже кнопки) отключает ВВ полностью – его нельзя будет включить из кабины.

Что за кнопка «Проверка ГК», для чего нужны неприметные выключатели В12 и В13 по правому краю панели, что за оборудование стоит под вагоном, как работают двери и тормоза – в полной версии статьи: https://dzen.ru/a/aMo0P1BzEltXV3ov

27 марта 2014 года. Над окраиной Самары гордо реет Ту-154М номер RA-85069 – подарок авиакомпании UTair Аэрокосмическому университету. В кабине экипаж во главе с Рубеном Татевосовичем Есаяном.

Шасси и механизация крыла не убираются – недалеко лететь:

Сделав круг, машина заходит на короткую полосу старого, давно закрытого аэропорта:

Длина полосы – 1200 метров, а для Ту-154 надо минимум 2200, поэтому ось узкой полосы и точку касания надо держать очень строго, движений перед касанием на скорости 260 не избежать. Поэтому посадка – сперва на правую ногу:

Потом перевалка на левую:

А теперь – реверс тяги и тормоза в пол до полной остановки!

Пробег успешный, пожарные машины готовятся обливать перегретые тормоза колёс – торможение было начато на недопустимой скорости, сразу после касания:

Вот так на учебный аэродром Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва прибыл самый ценный учебный стенд – Ту-154М. Спустя 11 лет на нём по-прежнему запускаются все двигатели, работают система управления и автопилот, проводятся лабораторные – на старом самолёте принцип работы техники показать куда проще, чем на современных, где всё вшито в программы цифровых блоков, а на агрегаты нет подробной документации – коммерческая тайна.

Цикл подробных статей об устройстве Ту-154: https://dzen.ru/a/YFLx-lcmbHzNrn6X

Снова осень... Из Сызрани в Тольятти отправился уральский гигант 3ЭС6 с грузовым, но недалеко уехал – по разъезду № 1 его поставили под обгон пассажирским Москва – Тольятти. Тишина, только 3ЭС6 тихонько поёт на стучит колёсами пассажирский.

Вы бывали на «полуострове» между Сызранью и Тольятти? Многие проезжали его по трассе М5 «Урал», но немногие проезжали на поезде. Тут ходят летний анапский, ежедневный Тольятти – Москва, а с конца 2023-го – Пенза – Нижневартовск и СПб – Оренбург.

О проходящей через Жигулёвские горы линии Сызрань – Тольятти – Самара – в цикле видео: https://dzen.ru/a/ZqH5NKjFClD-4s5H

Первая часть – здесь: Двигатель регионального лайнера СССР – Як-40

Там мы добрались до турбины высокого давления (ТВД). Это первое, что встречают горячие газы на выходе из камеры сгорания. Чтобы они влетали в лопатки ротора под нужным углом – перед роторными лопатками стоят статорные, они же направляющие, они же сопловой аппарат. Вот они, показаны стрелкой:

Они охлаждаемые – продуваются изнутри воздухом. Надо раскромсать одну:

Статорные лопатки ТВД уложены, по краям поставлены распиленные, теперь можно ставить и рабочее колесо:

За турбиной высокого давления стоит турбина низкого (ТНД). Она 2-ступенчатая – два ряда статорных лопаток (рыжие) и два диска ротора с рабочими лопатками (синие):

Вот корпус ТНД со статорными лопатками и одним колесом, которое не вынуть, пока не разобран статор:

От ТНД через полдвигателя тянется длинный соединительный вал вперёд, к компрессору высокого давления:

Его тоже надо прорезать в нескольких местах, чтобы было видно, что он полый и внутри проходит стяжной болт. А вал титановый, режется весело, даже от диска по нержавейке быстро остаются «одни шпангоуты»:

Вот он в сборе с валом ТНД, в окне по центру видны шлицы вала ТНД, через которые крутящий момент передаётся соединительному валу:

К корпусу ТНД сзади крепится задняя опора турбины, плавно переходящая в сопло:

На заднем торце вала ТНД стоят 2/3 роликоподшипника – внутренняя обойма с роликами в сепараторе:

А ближе к переднему концу стоит межвальный подшипник (МВП), через него на турбину низкого давления опирается турбина высокого. Смазка к нему подаётся через трубку внутри вала. Чтобы показать её – режу вад, вот он уже разрезанный и вставленный в опору, стрелкой показано отверстие подачи масла к МВП:

А вот на вал уже натянуты графитовые уплотнения, внутренняя обойма МВП и всё это стянуто гайкой (медного цвета, слева на валу):

Все части двигателя порезаны и готовы к сборке, вот слева стоит ротор низкого давления, справа – ротор высокого с разделительным корпусом и камерой сгорания:

На разделительный корпус ставится компрессор низкого давления:

Следом на ротор КНД ступень за ступенью ставится статор:

КНД и ТНД стягиваются тем самым длиннющим болтом:

Теперь можно поставить приводы агрегатов:

Коробка приводов отлита в разделительном корпусе снизу:

Надо сделать вырезы и на корпусе, и на крышках, вот одна из крышек с валиками, уже порезанная, как видим:

А это один из агрегатов – воздушный стартёр СВ-25:

Он работает на сжатом воздухе от вспомогательного турбоагрегата, от компрессора другого уже работающего двигателя или от установки воздушного запуска (УВЗ):

Обороты этой маленькой алюминиевой турбины огромные, поэтому в стартёр встроен планетарный редуктор, как в шуруповёрте. Стартёр порезан и собран:

Как устроены топливные и масляные агрегаты, как поэтапно собирались роторы и подшипники, как закреплены лопатки в колёсах – в полном цикле на Дзене, там 17 статей:

А здесь напоследок: компрессор высокого давления с горящей подсветкой ресиверов перепуска воздуха:

И сам Як-40, на котором стоят такие двигатели:

В СССР дороги электрифицировались постоянным током 3 кВ и переменным 25 кВ. Поэтому Рижский завод, а впоследствии и Демиховский, выпускал очень похожие электропоезда на оба рода тока. Двухсистемных, к сожалению, не делал, поэтому беспересадочных электричек Екатеринбург – Красноуфимск или Новосибирск – Барнаул не существует, точнее, ходят нерусские «Ласточки»... Головные вагоны можно различить лишь по подвагонному оборудованию да иногда по сопротивлениям на крыше, моторные же различить легче. Вот демиховцы – ЭД4М выпуска 2009 года и ЭД9Т выпуска 1996:

На самом передке вагона (у любого «мотора» есть голова и хвост) возле токоприёмника у ЭД9Т стоит воздушный выключатель переменного тока (ВВ, показан стрелкой), а у ЭД4М его нет. От ВВ к середине вагона на высоких изоляторах тянется шина – на постоянном токе тоже ничего такого нет. Подвагонного оборудования на переменном токе тоже раза в полтора больше – помимо аппаратных ящиков там ещё подвешен бак трансформатора, а у «постоянника» подвагонное «полупрозрачное».

Но главное – сам вагон ЭД4М равномерно «полупрозрачный», а у ЭД9М в середине вагона есть одно узкое окно – как раз где нанесён логотип p/d. В салоне к глухому пространству между окнами примыкает некий шкаф:

Это что, отхожее место? Не совсем. Сходить туда можно один раз и ощущения будут острыми:

Это шкаф высоковольтного ввода. Согласно ПТЭ ЖД РФ – правилам технической эксплуатации – расстояние от токоведущих частей до ограждений должно быть на постоянном токе 3,3 кВ не менее 200 мм, а на переменном 27,5 кВ – не менее 270 мм. Именно на таком расстоянии от стен шкафа шина спускается с крыши. Разумеется, дверь снабжена блокировкой, показанной стрелкой – при открытии отключается ВВ и токоприёмник «падает».

Через крышу «высокое» с шины в кузов попадает через ТПОФ-25 – такой же проходной изолятор с трансформатором тока, как на электровозе:

Видны провода, отходящие от трансформатора тока (серое кольцо) в цепь защиты. Трансформатор тока – датчик тока главного трансформатора, при превышении стреляет ВВ.

Далее киловольты снова покидают кузов по обычному проходному изолятору и текут в подвагонный ящик ввода:

Вот как он выглядит изнутри, справа – выводы первичной обмотки трансформатора, причём по маркировке ИПТ-35 ясно, что они унифицированные, взяты с общепромышленных установок yf 35 кВ:

А вот если взглянуть на новый электропоезд ЭП3Д, который по сути внук ЭД9М с «противоударным» носом, то видно: в моторных вагонах все окна прорезаны равномерно, «сбита нога» лишь в головных вагонах возле реальных отхожих мест, показано стрелкой:

Однако подвагонный ящик ввода остался на своём месте, равно как и внутри вагона ввод идёт за логотипом p/d – вон какой пацан сидит наэлектризованный:

На части последних ЭД9М, на ЭД9Э и всех ЭП3Д ввод выполняется кабельным. Во времена СССР технологий надёжного каблирования линий высокого напряжения в мире ещё не существовало, были только маслонаполненные кабели. На первых ЭР9 ввод сделали именно таким кабелем, но масло со временем собиралось внизу и верхнюю часть кабеля пробивало. Поэтому поставили шкаф. На машинах постоянного тока изначально не стояло такой проблемы – напряжение на порядок ниже.

А сейчас, когда появились высоковольтные кабели с изоляцией из этилен-пропиленовой резины и сшитого полиэтилена, вводы переменного тока стали делать из них. Кабель проложен изнутри по стенке вагона и прикрыт небольшим коробом.

Полная статья со снимками основного подвагонного оборудования, кабины и описанием работы силовой схемы:

А здесь в заключение – пульт ЭД9Т/ЭД9М со старым контроллером со штурвалом:

Депо Челябинск в 1980-е годы первое получало из Чехословакии новые электровозы Škoda 82E, они же ЧС7. Сорок лет они отработали на Урале и вот часть из них списана, часть передана дорабатывать в Москву. Перенесёмся на 20 лет назад, в август 2005-го, и взглянем на один из элитных ЧС7 – ЧС7-262, что водил фирменный поезд «Южный Урал» Челябинск – Москва и носил его цвета:

Это станция Каменск-Уральский, что в первой половине XX века носила название Синарская и среди челябинцев до сих пор зовётся Синарой. Отсюда можно уехать на Челябинск, Екатеринбург, Курган и Богданóвич – это небольшой узел между Екб и Тюменью, часть пассажирских и все грузовые поезда с Челябинска на Тюмень идут именно по перемычке Каменск-Уральский – Богданович.

А это кабина ЧС7-262 на станции Усть-Катав:

Да-да, это тот самый Усть-Катав, где делают трамваи. Он на ⅓ пути из Уфы в Челябинск. Как видим, в окне сплошь зелёные электровозы – ещё один челябинский ЧС7 и курганский ВЛ10. Педали звуковых сигналов и подачи песка под колёса:

Штурвал контроллера (управления тягой) и амперметры двигателей:

Приборы безопасности и тормозные краны:

Правый проходной коридор машинного отделения:

Левый непроходной, он перегорожен жёлтой сетчатой дверью высоковольтной камеры – туда можно зайти лишь при опущенных токоприёмниках, там стоят аппараты управления двигателями:

Задняя часть секции – двигатель пневматического компрессора и межсекционная дверь:

Сам компрессор:

И ещё один снимок снаружи, на станции Златоуст:

ЧС7-262 был выпущен в 1990 году и проработает, судя по всему, минимум до 2030-го!