Реле заземления

Огромный, высотой с двухэтажный дом, жёлтый БелАЗ почтительно остановился у переезда, пропуская тепловоз. Тот казался скромнее — невысокий, скрытного зелёного цвета, он даже дизелем стучал куда тише взревевшего сразу после прохода состава БелАЗа. Но тепловозу просто было некуда спешить — на пролегающем у карьера подъездном пути скорости далеко не космические, сейчас ограничение — всего 5 километров в час.

На пути лежала очередная лужа — набежало с гор, начало апреля на дворе. На сей раз это было целое море — головки рельсов едва просматривались в отстоявшейся, но всё же мутноватой воде. По-хорошему движение надо закрывать, но завод «Электрощит» работает и требует сырьё, так что как всегда на Руси — потихоньку, авось пронесёт...

ЧМЭ-три-Т — тепловоз надёжный, как и его двоюродные сёстры — красно-белая Татра Т-3 и ревучая плоскомордая Татра 815, людей подводить не любит. Хотя уже ни страны, их произведшей — Чехословакии, ни страны, их заказавшей — Союза...

120-тонный великан переваливался на битом-правленом пути с пугающими рывками, как игрушечный, но всё же полз вперёд, волоча за собой десяток вагонов. Там всё, что нужно заводу — листовая сталь, дерево для упаковки, ещё какие-то неведомые ящики, пара порожних платформ под погрузку.

Ажурные, с виду хрупкие распредустройства, что выпускает завод, подчас занимают столько места, что их не уместить на тех платформах, на которых привезли сырьё. И скатывать их с горы на станцию — одно удовольствие.

Но сейчас надо на гору Тип-Тяв забраться, хоть и далеко не на вершину. Путь огибает её, идёт по краю — хорошо, там хоть сухо, хоть изредка и бывают размывы. Вот как раз низина кончилась, кончились и лужи, пошёл подъём. Контроллер, уныло стоявший последние минуты три на первой позиции, пошёл по часовой — вторая, третья... Остановился на шестой. Установленная скорость здесь уже 15, разгоняемся. Седьмая. Восьмая. Теперь до переезда ничего делать не надо.

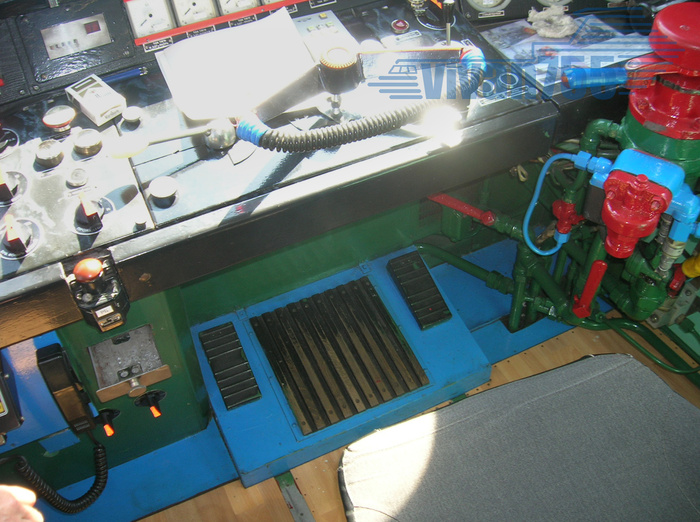

Однако у воды, в которой всё же немного искупались двигатели, были свои планы. Скорость росла, система возбуждения исправно добавляла напряжения и в итоге додобавлялась — на всю кабину ранней мухой зажужжал зуммер и амперметр упал на ноль. «Началось» — сдвинул брови машинист, молниеносно толкнув контроллер на ноль и прыгнув к аппаратной камере. Тут медлить нежелательно.

Выключатель реле заземления (ВРЗ) вниз, закрываем аппаратную камеру, снова набираемся — первая, вторая... Хватит пяти, пока больше нельзя, а потом и не надо будет. — обратно ехать вниз, потом ползти через те же лужи, а на станции, глядишь, двигатели подсохнут... Скорость падает. Вот накатываемся на очередную «кочку», затягиваемся до такой скорости, что скоростемер начинает спотыкаться. Взлететь на бугры за счёт скорости, которая в квадрате даёт кинетическую энергию, в этот раз не выйдет.

В этот раз всё обошлось. «Чмуха» потихоньку выползла на заводской путь и оставила вагоны, но назад не спешила. Машинист шумнул по телефону дежурному по станции, бригадиру пути — назад не поеду, иначе утоплю тепловоз, хоть лопатами стоки пробейте, у меня уже земля силовая. Обмелят лужу — тогда можно вернуться, и есть надежда, что просто из-за влаги где-то упала изоляция, ведь в целом двигатели живы.

В городе всё было куда хуже — старые коллекторные Татры досыта напились низко висящими двигателями рассола с зимними реагентами и забили все кольца, все конечные станции. «Аварийщики» устали разъезжать по городу и расталкивать по тем кольцам вагоны, у которых бил линейный — отключался по команде дифференциального реле линейный контактор, дающий питание на двигатели.

В мороз под тридцать, когда у электронных вагонов начисто «улетает кукушка» и замерзают двери, «старушки» выползают на маршрут в полном составе. Гремят, вяло шевелят стылыми дверями, еле раскрывая их на половину ширины, но всё же везут людей. Летом, в жару, Спектры тоже любят уходить в отказ — выдают перегрев тягового преобразователя и всё, суши вёсла, но старые T-3SU тоже неизменно на маршруте. Только вот перед половодьем коллекторные трамваи беззащитны... Тут уж выручают асинхронные Спектры с усть-катавцами.

И только высоколобые грузовики Татра — те, что дожили до этих лет — не боялись ни воды, ни жары, ни мороза. Ревели своими дизелями воздушного охлаждения на стройке на окраине Зеленограда, на пескоразгрузке в промзоне Самары и на кустовых площадках под Лангеп?сом, чудны?е мосты с качающимися шестернями забирались в любую грязь. Ничего не боится эта ходовая часть — труба трубой, лишь за пыльниками следи... О ходовой части Татры 815 — в статье о мостах:

Но сейчас — всё же о локомотивах, о том, какие ещё бывают реле защиты кроме описанных в предыдущей статье — «ТЭД-26». Для начала — что такое реле заземления, как оно срабатывает и какие они бывают. А схем их включения — множество. Вот «сырая» силовая схема ЧМЭ3, РЗ указано синей стрелкой:

Всё, что красное — силовая цепь. Помимо РЗ узнаются сразу якорь главного генератора (кружок в центре, с буквой Г), якоря тяговых электродвигателей (кружки? справа с цифрами 1 ... 6) и их обмотки возбуждения (зигзаги рядом с якорями).

Мешанина под двигателями — реверсор и цепи ослабления возбуждения. Вынесенная влево обмотка, стоящая возле якоря возбудителя — противокомпаундная, работа системы возбуждения ТЭМ2 и ЧМЭ3 подробно разобрана в статье «ТЭД-14»:

Сейчас же — о реле заземления, через выключатель (ВРЗ) подключённом к минусу силовой схемы. Вот схема, вычищенная от всего лишнего:

Всё равно выглядит немного путано, но так уж начерчена схема... Предположим, сильно упало сопротивление изоляции якоря двигателя номер 4 — попала вода или обмотку размотало, как описано во вступлении к статье «ТЭД-26». Тогда весь корпус тепловоза окажется под потенциалом этой точки силовой цепи, но пока это неопасно — силовая цепь изолирована от корпуса и пробой изоляции в одной точке не создаёт цепей для тока.

Но где возник один пробой изоляции — там может возникнуть и второй, в другой точке, тогда через корпус пойдёт ток короткого замыкания. Поэтому важно обнаружить первый же пробой. Этим и занимается РЗ. Так как оно подключено к минусу генератора — то оно под потенциалом минуса. А якорь 4-го двигателя — под потенциалом выше минусового, поскольку после него стоят ещё обмотки возбуждения 3, 4.

И если этот потенциал окажется на корпусе — то через корпус и катушку РЗ течёт ток на минус генератора (рыжая линия на схеме). РЗ срабатывает, включает зуммер и сигнальную лампу сопротивления изоляции (ЛСИ), отключает контактор возбуждения — обесточивает двигатели, чтобы пробой не развивался.

Полная версия статьи, рассказывающая о различных типах РЗ и РКЗ на тепловозах и электровозах, а также о тепловых реле — на Дзене:

⋅ первая часть — https://dzen.ru/a/ZPakwuf133tUJmmH

⋅ вторая часть — https://dzen.ru/a/ZP3OwZ2K81jLmyL3