Рукописи писателя или сохранились целиком или не сохранились вовсе. Большую часть работы Михаил Афанасьевич проделывал в голове — в его архиве почти нет черновых набросков и заметок. Рукописи поражают своей законченностью: правка в них минимальна.

В некоторых тетрадях почерк Булгакова чередуется с почерками его жен: он иногда диктовал свои тексты. Писатель часто использовал красный и синий карандаши, зачеркивая и отмечая важные места в рукописях, газетах, журналах и книгах.

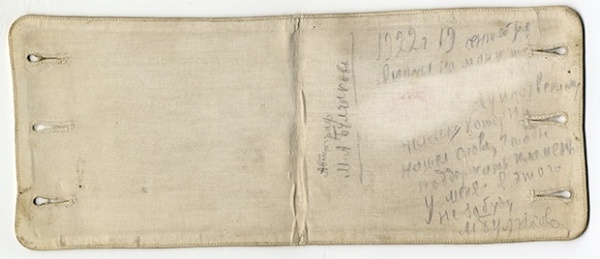

Манжета от сорочки Булгакова, 1922 год

(Рукописный отдел Государственного литературного музея)

«1922 г. 19 сентября. Я писал <имя тщательно стерто> на манжете единственному человеку, который нашел слова, чтобы поддержать пламень у меня. Я этого не забуду. М. Булгаков».

Чудом сохранившийся артефакт начала 1920-х годов. Текст, который Булгаков написал на манжете, видимо, так и не был отправлен получателю. Скорее всего, записка была адресована писателю Юрию Слёзкину (1885–1947) — популярному до революции беллетристу.

Они познакомились зимой 1920 года во Владикавказе, где Слёзкин организовал подотдел искусств Терского наробраза и пригласил на работу Булгакова. Почти год тот заведовал литературной секцией, принимал участие в диспутах, выступал перед началом спектаклей. В мае 1921 года Булгаков покинул Владикавказ и в следующий раз встретился со Слёзкиным уже в Москве. Спустя год тот подарил Булгакову свою книгу с надписью-напоминанием о владикавказских временах:

«Дорогому Михаилу Булгакову в память наших страданий, деяний и томлений духа — верю в ушедших навсегда и в залог все же принадлежащего нам будущего с любовью дарю этот объемистый труд, увидевший свет далеко от своего мастера. Юрий Слёзкин. 13/V 1922 г.».

Сентябрьская записка на манжете могла быть ответом Булгакова на эту дружескую надпись.

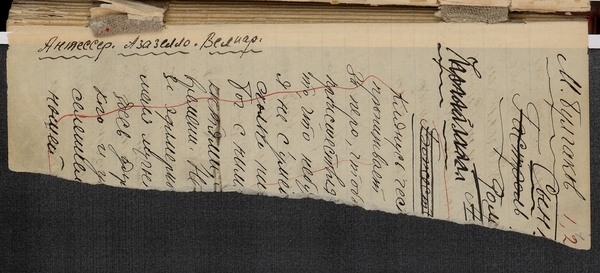

Первая редакция романа «Мастер и Маргарита», 1928–1929 годы

(Научно-исследовательский отдел рукописей РГБ Ф. 562. К. 6. Д. 1)

«Клянусь чест[ью,] пронизывает [меня, лишь только берусь я] за перо, чтобы [описать чудовищные] происшествия [беспокоит меня лишь] то, что не бу[дучи писателем] я не сумею [эти происшествия] сколько-ни[будь… передать…] Бог с ним [и, впрочем, со словесными тон]костями, […] времени. Не […] за эфемерно[ю славой писателя я не гонюсь, а] меня мучает […] здесь удер[…] кого и у […] <предположительно: селением> […] ношей».

В 1928 году Булгаков неожиданно возвращается к прозе, оставленной несколько лет назад ради театра. Когда это произошло и в каком месяце — неизвестно, но именно этим годом в более поздних редакциях Михаил Булгаков датировал начало работы над «Мастером и Маргаритой». В первой редакции романа еще нет ни мастера, ни Маргариты, но уже есть главная тема: в разделе «Материалы» два листа озаглавлены «О Боге» и «О Дьяволе».

В первой тетради, той самой, которую Булгаков бросил в печку, страницы сохранились только частично. По воспоминаниям жены Булгакова, Елены Сергеевны, он специально сохранил корешок и обрывки листов как главное свидетельство существования первой редакции романа.

В самом верху первого листа он записал варианты названий («Сын», зачеркнутое «Гастроль») и жанр будущего текста («ром[ан]»). Ниже зачеркнуты два варианта названия первой главы — «Черный маг» и «Божеств[енная комедия»?]).

Роман начинается с таинственных событий, которые наблюдает главный герой. Он берется за перо, чтобы рассказать о них Кондрату Васильевичу, расследующему необычное дело.

В левом нижнем углу страницы Булгаков записывает имена демонов — Антессер, Азазелло, Велиар. В итоге писатель выберет имя Воланд.

Первая страница перечеркнута красным карандашом — от этого варианта начала романа, как и от двух других, Булгаков отказался. Только четвертая версия первой главы удовлетворит его и станет классическим началом «Мастера и Маргариты».

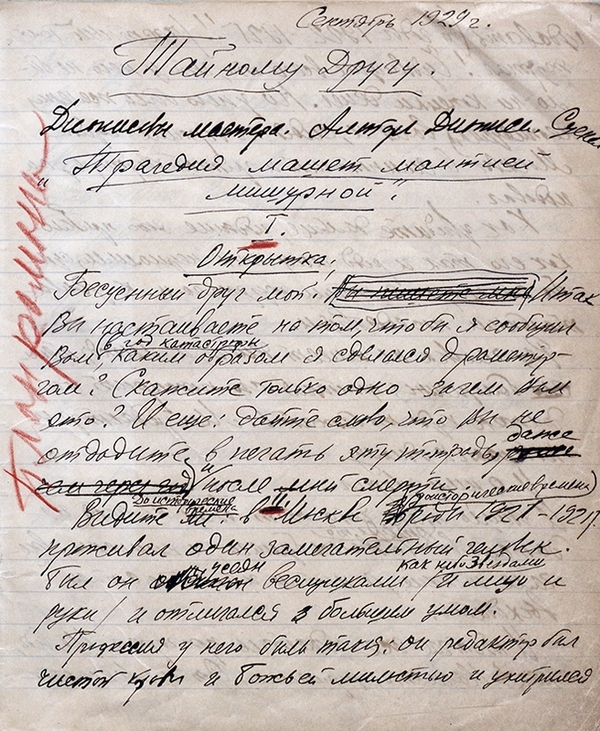

«Тайному другу», 1929 год

(Научно-исследовательский отдел рукописей РГБ Ф. 562. К. 5 Д. 2)

«<Красным карандашом слева: План романа>

Сентябрь 1929 г.

Тайному Другу.

Дионисовы мастера. Алтарь Дионисия. Сцены.

„Трагедия машет мантией мишурной“.

I. Открытка

Бесценный друг мой! <зачеркнуто: Вы пишете мне> Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам <в год катастрофы>, каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь <зачеркнуто: ранее чем через год> даже и после моей смерти.

II. Доисторические времена

Видите ли: в Москве <в доисторические времена (годы 1921–1925)> проживал один замечательный человек. Был он <зачеркнуто, нрзб> усеян веснушками <как небо звездами>, и лицо, и руки, и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился <издавать (в годы 1922–1925!!) частный толстый журнал>».

В сентябре 1929 года Булгаков написал повесть «Тайному другу» . Адресатом («Бесценный друг мой!») стала его тайная возлюбленная Елена Сергеевна Шиловская. Они познакомились в феврале 1929 года, и летом, когда Елена Сергеевна, жена крупного военачальника, уехала в Ессентуки, между ними завязалась переписка:

«Михаил Афанасьевич писал мне туда прекрасные письма, посылал лепестки красных роз; но я должна была уничтожить их перед возвращением: я была замужем, я не могла их хранить. В одном из писем было сказано: „Я приготовил Вам подарок, достойный Вас…“ Когда я вернулась в Москву, он протянул мне эту тетрадку…»

В повести Булгаков рассказывает «тайному другу» о злоключениях с публикацией романа «Белая гвардия», о бегстве с рукописью за границу издателя Каганского, о многочисленных судебных разбирательствах, из которых выходило, что Булгаков не имеет прав на свой роман, и о многом другом. Не предназначенный для печати, не рассчитанный на цензуру, адресованный тайной возлюбленной, это один из самых доверительно-исповедальных текстов Михаила Булгакова.

Немногочисленные правки в повести отчасти проясняют замысел Булгакова и обстоятельства его жизни в 1929 году.

Булгаков написал и зачеркнул слова «Вы пишете мне», не желая, вероятно, даже в тайной повести упоминать секретную переписку, уничтоженную потом Еленой Сергеевной. При этом Булгаков сохранил в заголовке слово «открытка»: оно подчеркивает, что автор и «тайный друг» находятся далеко друг от друга.

Лаконичная вставка «в год катастрофы» определяет тяжелейший период в жизни Булгакова. В 1929 году были запрещены все его пьесы, с успехом шедшие в московских театрах. 29 сентября, подавленный и уставший от запретов и травли, Булгаков писал Горькому:

«…все мои пьесы запрещены, нигде ни одной строки моей не напечатают, никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает, ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает, словом — все, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить последнее, что осталось, — меня самого. Прошу вынести гуманное решение — отпустить меня».

За границу Булгакова, несмотря на его просьбы и заявления, так и не выпустили.

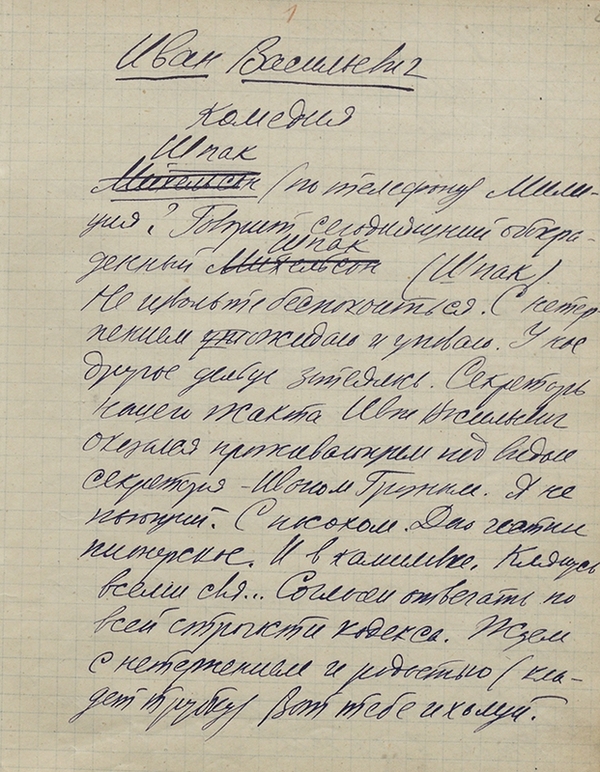

«Иван Васильевич», 1935 год

(Научно-исследовательский отдел рукописей РГБ Ф. 562. К. 13. Д. 7)

«Иван Васильевич

Комедия

<зачеркнуто: Михельсон> Шпак (по телефону): Милиция? Говорит сегодняшний обокраденный <зачеркнуто: Михельсон> Шпак. (Шпак): Не извольте беспокоиться. С нетерпением <зачеркнуто: уж> ожидаю и уповаю. У нас другое дельце затеялось. Секретарь нашего жакта Иван Васильевич оказался проживающим под видом секретаря — Иваном Грозным. Я не пьющий. С посохом. Даю честное пионерское. И в камилавке . Клянусь всеми свя… Согласен отвечать по всей строгости кодекса. Ждем с нетерпением и радостью (кладет трубку). Вот тебе и холуй».

Пьеса «Иван Васильевич» выросла из пьесы «Блаженство», которую Булгаков начал писать в 1933 году для Ленинградского мюзик-холла, а потом для Театра сатиры. Иван Грозный в «Блаженстве» появляется только в одной из первых сцен и далее в пьесе не фигурирует. Но именно он больше всего понравился актерам Театра сатиры. Постановка новой пьесы «Иван Васильевич», которую заказал Театр, так и не состоялась: после генеральной репетиции в мае 1936 года она была запрещена. Но стала известна благодаря экранизации Леонида Гайдая в 1973 году.

Единственное исправление на первой странице «Ивана Васильевича» показывает переход от одной пьесы к другой. Герой «Блаженства» Михельсон появляется в пьесе «Иван Васильевич», а затем Булгаков придумывает краткую и звучную фамилию Шпак, записывает ее в скобках после «Михельсон» и позже решительно вычеркивает из текста первый вариант.

«Записки покойника (Театральный роман)», 1936 год

(Научно-исследовательский отдел рукописей РГБ Ф. 562. К. 5. Д. 3)

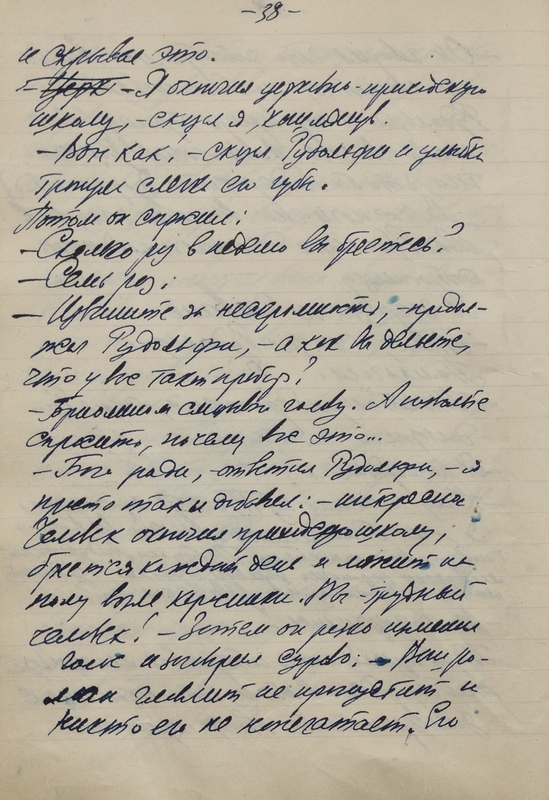

«…и скрывал это.

<зачеркнуто: Церк> — Я окончил церковно-приходскую школу, — сказал я, кашлянув.

— Вон как! — сказал Рудольфи, и улыбка тронула слегка его губы.

Потом он спросил:

— Сколько раз в неделю вы бреетесь?

— Семь раз.

— Извините за нескромность, — продолжал Рудольфи, — а как вы делаете, что у вас такой пробор?

— Бриолином смазываю голову. А позвольте спросить, почему вас это…

— Бога ради, — ответил Рудольфи, — я просто так.

И добавил:

— Интересно. Человек окончил приходскую школу, бреется каждый день и лежит на полу возле керосинки. Вы — трудный человек!

Затем он резко изменил голос и заговорил сурово:

— Ваш роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его…»

«Записки покойника (Театральный роман)» записан в трех тетрадях рукой Булгакова и частично почерком Елена Сергеевны. В рукописи фантастически мало поправок — сложно поверить, что это первая записанная редакция романа и других черновиков не существовало. Тем не менее, по свидетельству жены писателя, это действительно так.

Работу над романом Булгаков начал 26 ноября 1936 года. В этот год появилась статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», были запрещены все пьесы писателя, Булгаков окончательно порвал с МХАТом, с которым были связаны предыдущие десять лет его жизни, и ушел работать либреттистом в Большой театр. Опыт сотрудничества с Московским художественным театром — главным на тот момент театром страны — воплотился в отчетливо автобиографическом романе «Записки покойника». В мучениях Максудова с постановкой его пьесы «Черный снег» на сцене Независимого театра легко угадывается сам Булгаков и его пьеса «Дни Турбиных» во МХАТе.

Булгаков не рассчитывал на публикацию романа, но охотно читал его друзьям и особенно близким мхатчикам.

***

В основе материала наблюдения и выводы из работ М. О. Чудаковой (источник)