Как делать экшн бой без акцента на увороты и парирования!

Всем привет! Собрал для вас сборник из моего каталога интересных решений геймдизайна на тему разного отношения к боевой механике.

О себе: разработчик, преподаватель геймдизайна, с 2016 исследую игровой опыт.

Полезного чтения.

Интересные решения геймдизайна №11: правила, не мешающие интересным решениям

“Игра - серия интересных решений (выборов) игрока”.

Перед нами популярное определение игры, высказанное Сидом Мейером - создателем серии игр “Цивилизация”. Если его перефразировать в полезную для разработки истину, получится примерно следующее: игра с помощью механик и правил должна создавать конфликты, которые игрок, принимая решения (в рамках возможностей игрока), будет разрешать.

На первый взгляд с точки зрения реализации всё кажется максимально просто. Возьмём в пример битву с боссом: создаёшь босса (это конфликт), даёшь игроку оружие (это решение конфликта) и всё, дальше система работает сама, игрок принимает решение атаковать, это самое интересное решение в его жизни, поэтому он рад и доволен. Возможно, для кого-то на этом геймдизайн и заканчивается, но по-хорошему всё куда сложнее. А именно - любое боевое столкновение нужно режиссировать, у каждого объекта сцены есть свои параметры и задачи, возможности и ограничения. И всё для того, чтобы бой отвечал требованиям игры и художественным акцентам игрового опыта. В этом ключе, естественно, можно говорить бесконечно долго, но сегодня хочу затронуть самый интересный момент - это как раз отсутствие режиссуры.

И определение, и его расшифровка доносит до нас одно важное выражение - механики и правила создают интересные решения. Но есть одно “но”. Существуют как механики и правила, создающие интересные решения, так и механики и правила, НЕ МЕШАЮЩИЕ интересным решениям. Учитывать второй фактор тоже важно.

Возьмём в пример самую первую Кастлванию и мой боссфайт с мумиями.

В сцене нет вменяемой режиссуры, управляющей моим поведением. Мы не можем сказать, что босс направил меня к какому-то решению. Спрятаться в углу - это был шаг отчаяния в надежде на удачу, решение, принятое как раз в ответ на всю эту невнятность. “Я не знаю, что делать, поэтому сделаю хоть что-нибудь”. Примерно так можно охарактеризовать этот мой поступок. Но всё получилось, я выиграл, и при этом мой выбор был настоящим. Режиссура (все механики и правила, участвующие в ситуации) не помогала мне его принять, но дала ему сработать. Если бы босс заходил в угол, где я сидел, или мои удары не уничтожали снаряды, выпускаемые мумиями, ничего бы этого не произошло.

Получается, что даже абсолютное непонимание игроком ситуации, неясность своих дальнейших действий, в случае простого наличия лазейки для победы, могут давать положительный опыт. При этом данная пережитая ситуация будет не просто моментом, а одним из самых ярких игровых впечатлений, которую игрок будет с восхищением рассказывать своим друзьям. Кстати, о том, как с такими лазейками работать осознанно, мы поговорим в следующем посте.

Интересные решения геймдизайна №12: режиссура абьюза

Продолжаем разговор, начатый в прошлом посте, и сегодня режиссируем “уход игрока в угол”. “Угол” для нас сейчас - это выгодная тактика, создающая ощущение ломания игры, по крайней мере, жёсткое преимущество игрока. Поэтому я и назвал это “режиссурой абьюза”.

Примером у нас будут TMNT 2 с Nes и босс файт с Бакстером мухой.

Первая наша встреча с Бакстером (когда он ещё не был мухой) выглядела следующим образом: он летал на какой-то машине и выпускал своих крыса-роботов, чтобы нас убить. Единственным вариантом взаимодействия с ним был удар в прыжке. Совершая его ежесекундно, игрок и побеждал босса. Получается ко второй встрече игрок уже имеет определенный паттерн взаимодействия с данным персонажем, который и для второй встречи релевантен, так как Бакстер точно также большую часть времени проводит в воздухе. Это не говоря уже о том, что ежесекундно повторяемый удар в прыжке - это выгодная тактика для многих игровых ситуаций и чуть ли не основное действие для некоторых игроков в принципе.

Поведение Бакстера во вторую встречу такое: он, стреляя летает из угла в угол, при этом на какое-то время задерживаясь в каждом углу. Если игрок ударит его в прыжке в этом самом углу, то Бакстер никуда не полетит, а в ответ стрельнет вверх, туда, где раньше в воздухе находился игрок, данный выстрел ни при каких обстоятельствах в игрока не попадет. И если повторять удар в прыжке снова и снова, Бакстер так и зависнет навсегда в этой невыгодной ему ситуации, в которую он сам себя “загоняет”, что важно. Получается такая режиссура самоломания босса: мы просто играли, делая привычные для себя вещи, а босс сам создал для нас выгодную ситуацию и не хочет даже её исправлять, совершая самоабьюз.

В отличии от примера с мумиям, где, как вы помните, я сам решил забиться в угол, в этом примере игра (режиссура боссфайта) всё решила и сделала за меня. Никакого осознанного решения после изучения поведения босса нет, нас в лоб привели к победной, ломающей босса тактике.

Вообще Боссы, которые перестают нести угрозу, когда ты знаешь, что делать, это довольно большая часть дизайна ретро-игр. Дизайна, работающего не с реакцией в виде уворотов и парирований, а заставляющего искать выигрышную позицию, принимать челлендж сохранения имба оружия или даже разгадать принцип работы игровой ситуации как пазл. Лично мне акцент на чистом спинномозговом геймплее порядком надоел. Хоть я и люблю и Дарк соулс, и Капхэд. И, возможно, даже больше, чем нужно их люблю. Но этого слишком много в нашей индустрии, пора вспомнить, что ещё мы можем предложить.

Интересные решения геймдизайна №13: бой как загадка

Продолжаем нашу “борьбу” с навыкозависимым дизайном. То есть говорим о том, как делать экшн бой без акцента на увороты и парирования.

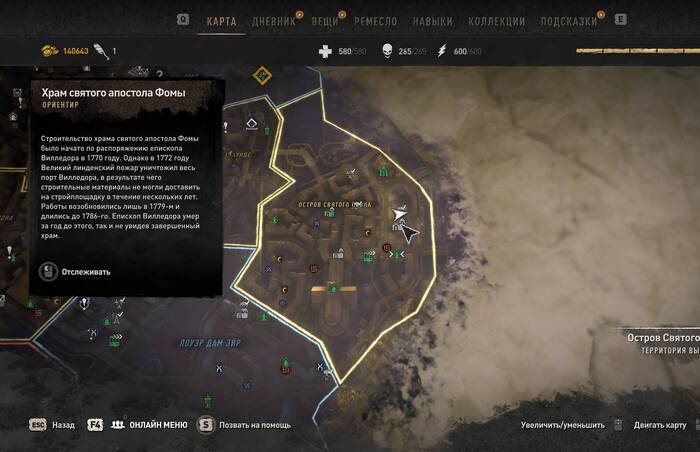

В примерах сегодня Splatterhouse 2 - эксклюзивный beat 'em up Sega.

Пример 1: уровень как загадка

Описание игровой ситуации: мы находимся в лифте, сверху на нас падают доски, а два бессмертных врага пытаются убить.

Задача: выжить пока едет лифт.

Особенность дизайна: мы не сможем победить, если не разгадаем загадку падающих досок.

Правила, подкрепляющие концепцию:

доски падают слишком быстро, невозможно среагировать и увернуться;

время выживания, отведённое на лифт, достаточно велико, чтобы полной жизни игрока не хватило на прохождение через урон или удачу.

В отличии от самоабьюза из прошлого поста, нам никто не указывает на решение и даже не намекает на то, что есть какая-то загадка. Ситуация скрывает свою слабость. Поначалу мы просто думаем, что игра сломана. Такая мысль вообще довольно часто возникает при игре в ретро, если не знаешь особенности дизайна.

К слову, такие мысли возникают не только при игре в ретро, если не знать, как себя вести, например, в булет хэлл, то можно и Cuphead назвать сломанной игрой с плохим дизайном, что, собственно, и происходит, например, тут. И многие разработчики поддерживают данное ошибочное мнение. Поэтому не стоит свои мысли о сломанности всегда считать истинными и воспринимать в негативном ключе, возможно, вы просто не разобрались. Никогда не нужно забывать, что непонимание и проблемы/конфликты - это часть преодоления, а игры у нас именно про него.

Но мы отвлеклись, возвращаемся.

Когда игрок поймёт, а главное примет невозможность уворотов от досок, то начнёт искать другой способ, как их избежать. Присмотрится и увидит, что доска никогда не падает два раза подряд в одно место. (На самом деле падает, но в самом конце и только для слома своего же шаблона, чтобы шокировать игрока, игра в принципе постоянно подкидывает такого рода подлянки).

Это сформирует такой паттерн игрока: отслеживаем места падения досок и, отбиваясь от мобов, пытаемся встать в ближайшую безопасную зону, повторяем цикл после каждого нового падения.

Самое крутое, что данная игровая ситуация не превращается в квест, а остаётся в рамках привычного мордобоя. То есть разгадка сама по себе не разрешает игровой конфликт, как, например, в Alone in the dark, где жанр экшн и квест просто чередуются, внося хаос в восприятие игрока. В нашем случае загадка интегрирована в основу, её разгадка проявляет дополнительное действие (отслеживание места падения), необходимое для прохождения, а само это действие является чистым экшеном с контролем объектов на экране.

Пример 2: босс как загадка

Финальный босс в последней фазе (а он у нас трёхфазный) придерживается точно такой же логики дизайна. На его движения нет возможности среагировать, если не проявить смекалку. Именно необходимость смекалки можно и считать основой такого экшн дизайна.

Босс летает над игроком и при атаке движется очень быстро, начиная своё движение с диагонали. Поэтому единственным шансом на победу будет всегда стоять под ним, чтобы иметь достаточно времени на реакцию. Правда, времени на реакцию всё равно не хватит, и движения босса придётся заучить. Но это сути не меняет, так как только встав под него реагировать на его атаки станет вообще возможным.

Если проводить параллель с режиссурой абьюза (прошлым постом), то бой как загадка является его хардкорной версией, а абьюз, соответственно, это казуальный вариант такого дизайна. Оба конфликта побеждаются через условную слабость, но один её скрывает, как Кощей Бессмертный, а второй выпячивает, как не знаю кто, придумайте за меня))).

Интересные решения геймдизайна №14: собирание паттерна игрока как пазла

Ещё один способ дизайна экшн сцен, рассчитанный не на реакцию (босс как загадка из прошлого примера по сути относится больше к этому подходу).

Характеристика подхода на примере босса из Splatterhouse.

Паттерн босса сложен, не стандартен, отчего не понятен игроку. При этом неправильное поведение сильно наказывается, превращая бой в хаос с избиением игрока. С каждым новым правильным действием картина боя проясняется. Только поняв, как контрить каждый удар противника и выполнив итоговую идеальную связку, можно привести хаос к порядку. По сути это тоже бой как загадка, но уже в логике джигсоу пазла, где только определенные действия “вставляются” в картину боя.

Данный процесс очень сильно отличается от современного дизайна боя, чем и интересен. На контрасте воспринимается прям очень позитивно, хоть и не без недовольства (кто захочет умирать, не понимая почему). Но в данном случае без негатива никак, не будет излишней жестокости, не будет выработки идеального паттерна, не будет пазла действий.

На этом всё. Если мало, заходи в телеграмм, там уже поднакопилось достаточно интересных постов.