Прогуливаясь по современному Пскову, в первую очередь обращаешь внимание на несколько рядов мощных средневековых стен, которыми опоясан город. Некоторые участки этих укреплений имеют ухоженный вид, некоторые почти сравнялись с землей и теряются в зарослях среди домов. Эти стены – скелет, вокруг которого вырос город, его основа. Во времена расцвета Псков считался одной из самых больших и неприступных крепостей в Европе.

Сам город возник на месте контактов многих народов. Территории вокруг него постоянно делили между собой славянские, прибалтийские и финно-угорские племена. Псков был участником многих войн. Поэтому горожане не жалели сил на постройку укреплений. Каменный Кремль или, как называют его псковичи, Кром, возведенный здесь, стал одним из первых на Руси.

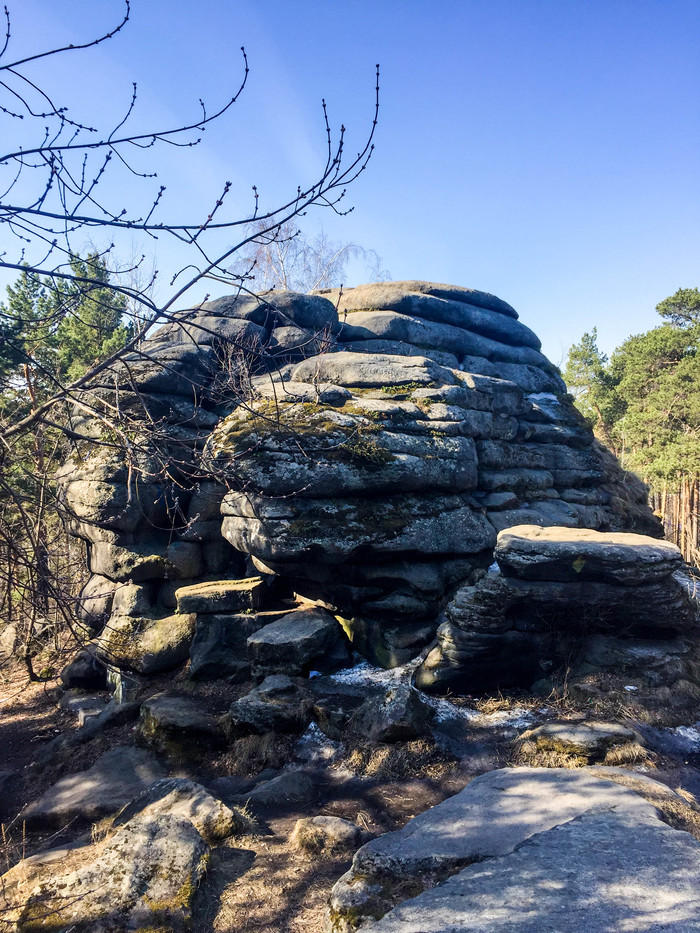

Расположенный на скалистом мысу при слиянии рек Великой и Псковы Кром со своими круглыми башнями разных размеров, производит сильное впечатление. Глядя на его каменные стены, похожие на укрепления средневекового замка, представляешь, как тяжело было рыцарям-крестоносцам взять древний город.

Интересен тот факт, что в Кроме никто не жил. Здесь собиралось народное вече, хранились запасы продовольствия (видимо, поэтому Кремль называли Кромом, так как «кром» происходит от слова «кърм» – еда), стояли клети, которые охраняли сторожевые собаки – «кромские псы». Кража из Крома считалась тяжким государственным преступлением и каралась смертной казнью. Сейчас на территории Кремля находится Троицкий собор – главный храм Пскова и Псковской земли.

Достопримечательности Псковского Крома.

Вид на Псковский Кремль со смотровой площадки Власьевской башни. Здесь хорошо видны Башня князя Довмонта или Смердья башня, Троицкая башня и Довмонтов город.

Довмонтов город – архитектурный комплекс в центре Пскова, представляющий собой остатки и фундаменты древних храмов и городских построек, вскрытые археологами. Свое название Довмонтов город получил в честь литовского князя Довмонта, который во второй половине XIII века бежал во Псков, принял крещение и впоследствии был избран князем. Любопытный факт: если в большинстве городов древней Руси княжеский титул переходил по наследству, то во Пскове и Новгороде это была выборная должность. Что касается личности Довмонта, то он особенно ярко проявил себя на военном поприще, неоднократно отражая атаки наступавших с запада ливонских рыцарей. Впоследствии князь был причислен к лику святых, а его мощи сейчас покоятся в Троицком соборе. Довмонтов город часто называют «Псковскими Помпеями».

Башня князя Довмонта или Смердья башня. Название Смердья происходит от слова смерд, холоп, человек из черни, крестьянин. Рядом с ней первоначально находились единственные ворота, которые вели на вечевую площадь. В XII веке в южной части крепостной стены Псковского Кремля со стороны реки Псковы были пробиты вторые ворота, получившие название Великих или Троицких, существующие до сих пор. По легенде, при перенесении мощей святого князя Всеволода-Гавриила в Троицкий собор рака встала неподвижно, не желая пройти через Смердьи ворота. Той же ночью святой Всеволод-Гавриил явился во сне одному псковичу и сказал, что не хочет идти в те врата, которые зовутся Смердьими. После этого случая были пробиты новые врата от реки Псковы, через которые пронесли мощи святого в церковь святой Троицы.

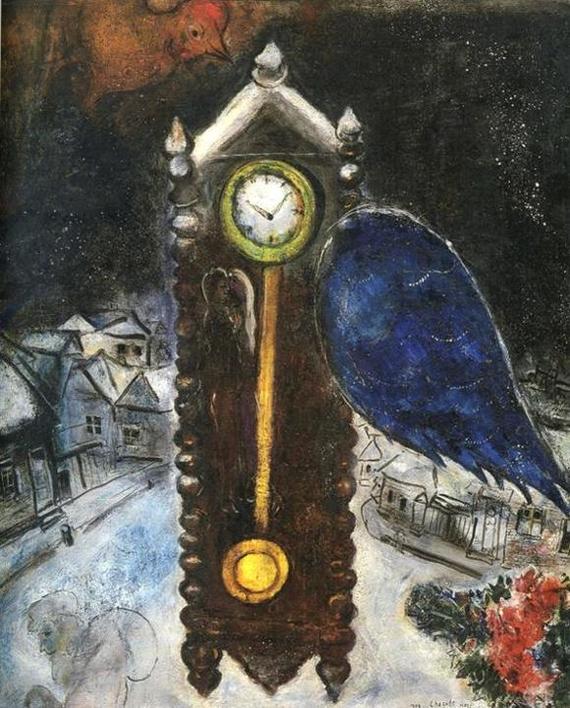

Троицкая башня стоит в переломе стены над рекой Псковой, рядом с главными воротами Крома. В середине XVII века на Троицкой башне были сделаны городские часы, а башню стали называть Часовой. В Часовой башне есть мозаичная икона Святой Троицы и особый проход – захаб (коридор для защиты крепости), представляющий собой очень интересное изобретение – всего двое воинов могли, встав плечом к плечу, отбивать атаки вражеских отрядов.

На крепостной стене Псковского кремля висит огромный меч. Одни называют его Мечом Александра Невского, другие – Мечом Довмонта. Этот памятный знак установили в год 730-й годовщины Ледового побоища. Большой прямоугольный щит – воинское знамя, на котором изображены герб и план Пскова. На псковском гербе – барс с поднятой когтистой лапой. На круглых пластинах, укрепленных под щитом, находятся гербы городов, принимавших участие в битве: Пскова, Новгорода, Владимира, Твери и Переславля-Залесского.

Приказная палата. Это административное сооружение XVII века, представляющее собой мощную каменную постройку со стенами более 2 метров в толщину и четырехскатной металлической кровлей. До 1692 года на месте палаты стояла деревянная Приказная изба, где располагались поместный, разрядный, посольский, судный и денежный «столы» – отделения. Сегодня в палатах размещается музей, в котором воссозданы характерные для органов власти трёхсотлетней давности интерьеры, вплоть до рукописных документов на рабочих столах. В отзывах часто пишут, что экспозиция не очень большая и будет интересна не всем. Зато здесь можно увидеть на макете, как выглядел не дошедший до нас Довмонтов город на входе в Псковский Кром.

Свято-Троицкий кафедральный собор. Это единственный из больших храмов Пскова, сохранившийся до наших дней. Троицкий собор – сердце Псковского Кремля, великолепный образец русской религиозной архитектуры. Всё в его облике строго, утончённо и возвышенно: величественная золотая глава и четыре изящные главки вокруг, беленые стены, летящие ввысь окна под самыми куполами и крыльцо с широкой лестницей. История собора началась в 10 веке, когда на территории Кремля по распоряжению княгини Ольги началось возведение собора, которому было предписано стать главным городским храмом. Перед началом Ледового побоища князь Александр Невский молился именно здесь. В пределах собора располагается церковь преподобного Серафима Саровского с древней усыпальницей. В крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, представители духовенства и архиереи, а также мифический юродивый Никола Салос, в 1570 году вступившийся за город перед карательными войсками Ивана Грозного.

Внутри Свято-Троицкого кафедрального собора.

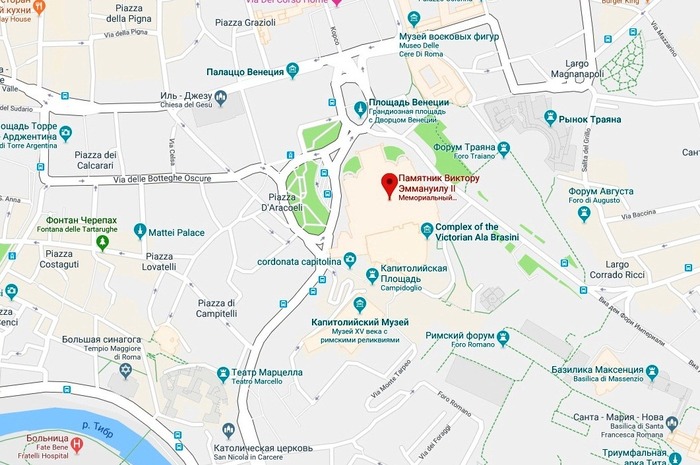

План Крома и Довмонтова города.

Средняя башня Псковского Крома. Стоит над рекой Псковой и раньше называлась Снетной башней. Объясняется это тем, что около башни на берегу реки находился большой рыбный торг, где торговали снетками, мелкой рыбкой для вяления, которой славится Псковское озеро.

В Средней башне сберегалась снеть «собакам на ядь», то есть корм для собак, которые охраняли примыкающую часть Крома. Здесь стояли клети с городскими запасами продовольствия, товаром, оружием и прочим достоянием.

Башни Псковской крепости видели ни одну изнурительную осаду, но, тем не менее, выстояли и в настоящее время могут предоставить нам исключительную возможность прочесть события тех давних лет по боевым шрамам, оставленным на их камнях.

Слева направо: Высокая башня, Плоская башня, Башня Кутекрома.

Высокая башня. Высокая (Воскресенская) башня – цилиндрическая непроезжая (глухая) башня Псковской крепости, была возведена в 1500 году. Вместе с Плоской башней защищала устье реки Псковы. В 1537 году, между ними была построена деревянная стена с воротами, так называемыми Нижними решетками.

Плоская башня. Самая выразительная башня Псковского кремля. Расположенная в месте впадения реки Пскова в реку Великую, Плоская башня (в паре с Воскресенской башней) защищала внутренние водные пути города. Название «плоская» появилось, видимо, из-за того, что башня расположена в низине и со всех других мест города выглядит плоской.

Башня Кутекрома. Северная башня псковского Кремля. Её название произошло от древнего слова «Кут» – угол, и слова «Кром» – Кремль, что означает «расположенная на углу Крома». В 1701 году, когда Псков готовился к Северной войне, Кутекрома была наполовину разрушена. Её камни пошли на строительство Петровского бастиона, а нижняя часть была включена в состав бастиона Красная батарея. В начале XIX века на руинах башни устроили беседку, в которой, по преданию, любил бывать А.С. Пушкин во время своих приездов во Псков. За это она получила название «Пушкинская беседка». Лишь в 1960-1961 годах башне Кутекрома вернули её первоначальный облик.

Другие достопримечательности Пскова.

Ольгинский мост. Мост через реку Великую в Пскове. Назван в честь основательницы города княгини Ольги. С 1923 по 1945 годы имел название «Мост Красной Армии», с 1946 по 1995 годы – «Мост Советской Армии». Ольгинский мост многократно взрывали во время Гражданской и Отечественной войн. Свой современный вид мост получил в 1970-1971 годы, когда в связи с ростом транспортной нагрузки был сооружён новый, безарочный железобетонный мост.

Памятник «Пушкин и крестьянка». Памятник изображает Пушкина и его няню – Арину Родионовну, названную почему-то «крестьянкой». Имя Пушкина неразрывно связано с Псковским краем. Более 100 произведений создано поэтом на Псковской земле. Именно здесь увидели свет главы «Евгения Онегина», поэма «Цыганы», «Борис Годунов» и немалое количество сказок.

Памятник княгине Ольге. Княгиня Ольга – самая почитаемая в Пскове святая, ведь именно по ее приказу возвели Свято-Троицкий монастырь, давшей начало истории Псковской земли. Трехметровая бронзовая фигура княгини возвышается на цилиндрическом постаменте из белого камня, с вырезанными на нем двенадцатью барельефами русских и псковских святых. Лик княгини увенчан нимбом, в ее руке – православный крест. Рядом с ней фигурка мальчика, держащего икону с ликом Спасителя – это ее внук Владимир, который в будущем станет крестителем Руси.

Палаты купца Меньшикова. Это жилое каменное здание в три этажа, построенное для купца Семена Меньшикова в XVII столетии. Изначально оно было пятиэтажным (два деревянных уровня находились сверху), но в начале XVIII века в результате пожара почти все сооружение сгорело. Каменная кладка стен повредилась, после чего Меньшиковы продали дом и больше никогда в нем не жили. Сегодня в полностью восстановленных палатах располагается музей «Псковский Гончар» и другие экспозиции.

Памятник княгине Ольге, созданный Зурабом Церетели. Княгине Ольге в Пскове посвящён не один, а целых два памятника. Само интересное то, что открыты они были в один и тот же день, но с разницей в 1 день. Церетели представил великую княгиню как суровую воительницу. На бетонном основании установлен гранитный постамент и сам памятник святой Равноапостольной княгине Ольге в доспехах с мечом и щитом.

Церковь Василия Великого на Горке. Горка, на которой живописно возвышается храм, окруженный зеленью деревьев, в древности представляла островок посреди обширного болота. У самого подножия горки протекал ручей Зрачка, ныне превращенный в улицу Пушкинскую.

Скульптура «Псковский скобарь». Памятник посвящен псковским кузнецам, которые славились на всю страну качеством своих изделий. С этим связана одна интересная легенда. Говорят, что Петр I, готовясь дать отпор шведам, побывал во Пскове, где ему приглянулись скобы, изготовленные местными умельцами. Обладающий недюжинной силой, государь не смог разогнуть ни одной. «Вот это скобари!» – воскликнул он, восхищаясь мастерством кузнецов. С тех пор жителей Пскова стали называть «скобарями».

Церковь Богоявления с Запсковья. Церковь Богоявления с Запсковья стоит на высоком берегу реки Псковы, с которого видны Гремячая башня, Окольный, Средний и Довмонтов города. Возведенный в 1495 году храм сочетает в себе лучшие черты псковского зодчества, чей расцвет как раз приходится на 15 век. Говорят, будто великий архитектор Ле Корбюзье так восхитился этой церковью, что построил по ее мотивам капеллу в родной коммуне Роншан. Храму долго везло, его не губили ни пожары, ни войны. Но в 1930 году служение прекратили, а в здании разместили продовольственный склад. Немецкие снаряды уничтожили иконостас, крышу и главу, в уцелевших притворах немцы устроили конюшню. Реставрировать руины начали только в конце 20 века, а в 2006 году состоялось первое богослужение.

Троицкий (Советский) мост. Троицкий мост соединяет центр Пскова (Псковский Кремль) с городским районом Запсковье. У Крома через реку Пскову раньше стоял Запсковский мост, первое упоминание о котором встречается ещё в 1388 году. Затем он часто ремонтировался и воссоздавался. В 1899 году был построен новый металлический мост, а 20 марта 1902 года он получил официальное название «Троицкий мост». В 1925 году мост был переименован в «Советский мост». В годы Великой Отечественной войны был разрушен и затем вновь восстановлен.

Церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. Рядом с Гремячей башней расположена небольшая древняя церковь Козьмы и Дамиана. Вместе с башней, стенами Окольного города, руинами Офицерского корпуса (палаты Якова Сырникова) и Хлебопекарней (Кожевенный завод), она образует целостный ансамбль Гремячей горы. Когда был основан Гремяцкий монастырь, доподлинно неизвестно. Церковь Козьмы и Дамиана же построили в 1366 году. Первоначально она была деревянной, а затем её перестроили в камне, когда в Запсковье случился пожар.

Гремячая башня. В летописях сохранилась дата сооружения этой двадцатиметровой шестиярусной башни: 1525 год. Башня была частью укреплений Окольного города. Возле неё реку Пскову перекрывали Верхние решетки, преграждавшие врагу путь в город по воде. Полуразрушенная башня окружена городскими легендами про спящих красавиц, несметные сокровища и собирающуюся в ней ночами пошалить нечисть.

Здание пекарни (Кожевенный завод). Когда-то строение служило трапезной церковь Козьмы и Дамиана, позднее превращённое в кожевенный завод, а затем в хлебопекарню Енисейского пехотного полка. Все исследователи сходятся во мнении о том, что первоначальное здание было двухэтажное, но каким был второй этаж: каменным или деревянным – неизвестно. В настоящее время – это частично отреставрированный и законсервированный памятник, представляющий собой одноэтажное, вытянутое в плане здание, накрытое временной крышей.

Михайловская (Архангельская) башня. Является частью стены Окольного города. Точной даты возведения Михайловской башни не сохранилось. Ученые предполагают, что она была построена в начале XVI века. Свое название башня получила от находящегося неподалеку Михайло-Архангельского монастыря (поэтому второе название башни так же – Архангельская). Примечательно, что эта башня не пострадала ни при осаде Пскова в 1581 – 1852 годы войсками Стефана Батория на заключительном этапе Ливонской войны, ни в Смутное время. В конце XVII – начале XVIII веков башня была реконструирована в ходе подготовки крепости к Северной войне.

Псков – один из древнейших городов России, своеобразный музей под открытым небом. Своим уникальным историко-культурным наследием Псков знаменит не только в России, но и во всем мире. Сюда нужно приезжать, чтобы полюбоваться прекрасной архитектурой Псковского Крома, увидеть стены Окольного города и побродить по старинным улочкам русского города, в котором каждый камень, каждая стена дышит историей.

P.S. Если что, у меня появился канал на Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/neputevaya

Там в статьях ещё больше фото и занимательной информации.

Кому интересно, заходите, не стесняйтесь.