Alexsneg

Секретный объект НКВД - тоннель под Амуром

Планы по сооружению железнодорожного тоннеля под Амуром появились еще в начале ХХ века. В 1906 году на берега великой дальневосточной реки пришли изыскатели будущего Амурского участка (Куэнга-Хабаровск) Транссибирской магистрали. На основе проведенных работ предлагалось несколько проектов моста и подводного тоннеля. Кстати, посетители торгово-промышленной выставки Приамурского края, посвященной 300-летию Дома Романовых и проводившейся в 1913 году в столице края - Хабаровске, могли видеть проекционный чертеж тоннеля с изображением поезда, совершающего свой подводный путь. Но тогда «победил» проект мостового перехода через Амур.

В 1930-е на Дальнем Востоке развернулось крупное индустриальное строительство, что привело к резкому увеличению грузопотока по Транссибу из центра страны для обороны и развивающегося народного хозяйства региона. Однопутная почти на всем протяжении железнодорожная магистраль, построенная на рубеже XIX-XX веков, нуждалась в расширении и модернизации. Кроме того, события Гражданской войны показали - насколько уязвимой оказалась узкая рельсовая нитка Амурского моста. 5 апреля 1920 года два мостовых пролета были взорваны отступавшими партизанскими частями с целью преградить путь на левый берег реки японским интервентам. Тем самым произошел разрыв Транссибирской магистрали на целых пять лет, что отрезало Дальний Восток от России и Сибири, а железнодорожное сообщение шло окружным путем через Маньчжурию по КВЖД.

Учитывая уязвимость Амурского моста в условиях нарастающей военной угрозы со стороны Японии, а также необходимость увеличения пропуска грузопотока, в начале 1936 года по инициативе Генерального штаба РККА было принято решение о сооружении под Амуром, недалеко от моста, железнодорожного тоннеля. В то время советские граждане распевали популярную песню: «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…». Как объект государственной важности тоннель был строго засекречен, ему присвоили номер 4 НКПС. Неудивительно, что до недавних пор об этой стройке было мало известно…

Для проведения инженерно-геологических изысканий будущего тоннеля в Хабаровск была направлена специальная экспедиция Союзтранспроекта, в которую вошли специалисты Метропроекта, находившегося тогда в составе народного комиссариата путей сообщения (НКПС), и Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. На территории, где предстояло строительство, была установлена целая сеть надежно закрепленных геодезических точек – металлических марок, вмурованных в массивные бетонные монолиты. Работы по определению их координат выполнялись тремя независимыми бригадами геодезистов и в обработанном виде сводились для контроля в одни руки. В случае недопустимых отклонений у кого-либо работы повторялись всеми тремя бригадами. Впоследствии полученные данные использовались подземными геодезистами – маркшейдерами, которые, изучив условия, заданные проектировщиками, выполняли работы на поверхности, привязываясь к этим маркам, а затем уже оси тоннеля прокладывали глубоко под землей.

Изыскательские работы были проведены ударными темпами - всего за пять месяцев с сентября 1936 по февраль 1937 года. При утверждении трассы тоннельного перехода через реку Амур предусматривалось девять вариантов. Проектированием занимался институт Метропроект под руководством академика В.Е. Веденеева. Приняли вариант, удовлетворяющий требованиям противовоздушной обороны: удаление объекта от моста на 500 метров. 22 марта 1938 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) проект Амурского тоннеля протяженностью 7120 метров, с длиной подрусловой части 3600 метров и глубиной заложения 10 - 14 метров был утвержден.

Согласно постановлению правительства от 7 июня 1937 года начались работы на объекте «Строительство № 4». По уже сложившейся практике социалистического строительства к работам приступили «не ожидая разработки технического проекта и генсметы». Последнюю часть этих базовых документов строители получили лишь в мае 1939 года. Генеральную смету к проекту утвердили в августе 1940 года. Стоимость тоннельного перехода была установлена в 294,5 млн рублей. Срок окончания всех строительных работ и сдачи тоннеля в эксплуатацию – декабрь 1939 года.

Проходка тоннеля началась в конце 1937 года и осуществлялась силами пятнадцати отдельных строительных предприятий с участием военно-инженерных частей. Организацию строительства возглавлял нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович. Начальником и главным инженером управления строительства после нескольких замен был назначен опытный инженер-строитель Н.А. Ермолаев, который руководил строительством до его полного окончания. Поверхностные работы (заготовка щебня, строительство домов и других наземных сооружений перехода) вели железнодорожные войска. Работы непосредственно по тоннелю под Амуром осуществляли прикомандированные с Метростроя (начальник – И.Д. Гоциридзе) 900 специалистов основных профессий и 1000 местных вольнонаемных граждан. На карьерах использовался труд заключенных. Общее число работников занятых на строительстве варьировалось, составляя в среднем 5,5 тысяч человек в год.

Для увеличения фронта работ на трассе сооружения было заложено четыре шахтных ствола, через которые вниз до проектной отметки были спущены и смонтированы немеханизированные щиты [1] . На каждом из проходческих щитов определенная точка становилась объектом пристального ежедневного внимания трех независимых маркшейдерских бригад. По ним они выполняли прокладку оси тоннеля, образно говоря, как моряки курс корабля в тумане, но несравненно точнее.

Проходка была очень сложной, так как тоннель прокладывался не по прямой линии от берега к берегу, а по сложной кривой, как в плане, так и по вертикали. При этом требовалась высочайшая точность. Несовпадение осей тоннеля при сбойке допускалось не более 5 сантиметров. При сбойке Амурского тоннеля несовпадение осей составило всего 15 миллиметров. Не смотря на местами значительную обводненность штольни, была достигнута небывалая для того времени в мире скорость проходки немеханизированными щитами в скальных породах – около 5 метров в сутки. При строительстве было вынуто 1475000 куб. метров грунта, закачано 137600 куб. метров бетона.

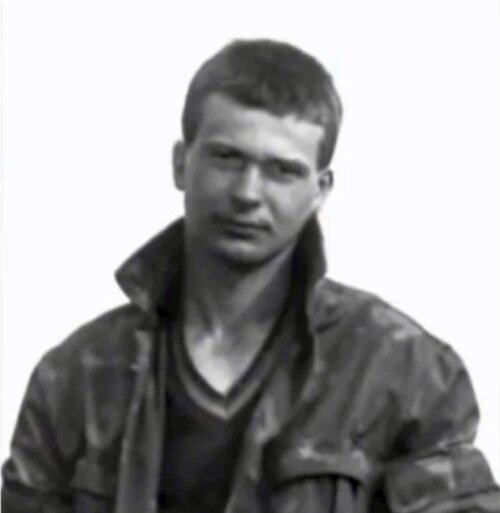

Чертков Анатолий Филатович - командир взвода на строительстве наземных объектов и сооружений Амурского тоннеля в составе 7-й бригады Особого корпуса железнодорожных войск.

Сбойка тоннеля произошла в июне 1941 года. По меркам мирного времени требовалось еще не менее полугода до полного завершения работ. Но вскоре на стройку пришла телеграмма Государственного комитета обороны, подписанная Сталиным, с приказом в сжатые сроки завершить работы и по тоннелю пустить поезда. За отведенный срок были демонтированы все строительные леса и временные подъездные пути, отсыпано 8000 куб. метров щебня в балласт, уложен основной путь. И в назначенный срок, 20 июля 1941 года по готовому тоннелю прошел первый поезд с участниками строительства, который провел машинист Василий Вожейко. 25 апреля 1942 года правительственная комиссия приняла тоннель в постоянную эксплуатацию с оценкой «хорошо», работа маркшейдеров получила оценку «отлично». Для обеспечения нормальной эксплуатации тоннель был оборудован системой вентиляции, обогрева, освещения, откачки воды, оповестительной и заградительной сигнализацией. Для своего времени он был способен противостоять самым передовым военным технологиям. Благодаря этому запасу прочности и сегодня тоннель сохраняет все свои эксплуатационные параметры.

В годы Великой Отечественной войны подходы к Амурскому мосту и тоннелю охранялись, в том числе и зенитными батареями. Одна из них, располагавшаяся на берегу Бешеной протоки, за все годы боевого дежурства сделала-таки залп. Боец этой батареи В.К. Леликов вспоминал позднее, как однажды с поста ВНОС сообщили, что обнаружен неизвестный самолет, идущий в направлении моста. Прозвучала команда «Тревога. Заряжай боевыми». Вскоре самолет был обнаружен и наблюдателями батареи его повели. Однако, не дойдя до рубежа открытия огня нашей батареи, самолет отвернул и удалился в сторону Маньчжоу-Го. Так как зенитные орудия разряжают только выстрелом, он вскоре и был произведен.

С 1942 по 1964 годы тоннель в качестве секретного объекта находился на консервации. С середины 1960-х годов в целях увеличения пропускной способности Амурского моста однопутный тоннель стал использоваться для движения грузовых составов в западном (нечетном) направлении. С начала 1980-х годов, после завершения электрификации Дальневосточной железной дороги от Хабаровска до Биры по тоннелю стали пропускаться и пассажирские поезда, в том числе пригородные.

На момент строительства Амурский тоннель являлся наибольшим в мире по протяженности подводной части и самым длинным тоннелем в Советском Союзе.

В настоящее время эксплуатируемое около 50-ти лет в условиях интенсивного движения поездов это уникальное, единственное в своем роде подземно-подводное сооружение требует капитального ремонта. Несмотря на отдельные дефекты, тоннель обеспечивает бесперебойность движения поездов, оставаясь надежным и безопасным сооружением. С завершением реконструкции мостового перехода через Амур в 2009 году, который стал двухпутным, появилась реальная возможность приступить и к ремонту Амурского тоннеля.

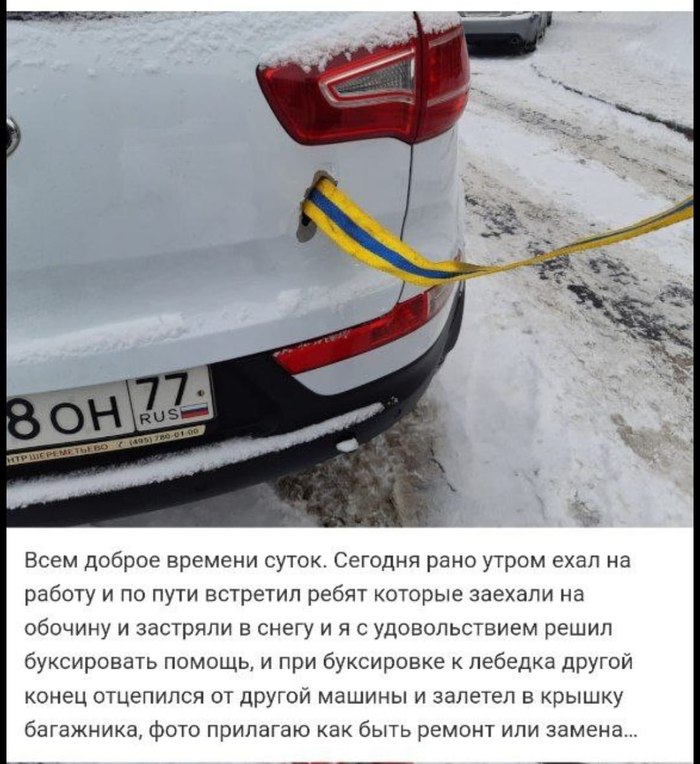

Запущен всероссийский информационный проект, который поможет выявить дорожные ловушки для водителей

Организаторами всероссийского информационного проекта «Дорожные ловушки» стало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор».

Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон.

Под дорожными ловушками подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает правила дорожного движения, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает. Мест, где такие ситуации происходят, на российских дорогах достаточно, и во многих случаях это несет для водителей негативные последствия: эвакуацию автомобилей, административные штрафы, а также увеличивает риск попадания в ДТП.

Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения.

Организаторы проекта отмечают, что информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования. Если такие ситуации можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то «Информавтодор» будет проводить данную работу своими силами.

Организаторы мероприятия уверены, что итогом проекта станет устранение зон на дороге и участков проезжей части, где водители вынужденно нарушают правила дорожного движения.

Форма для обращения: https://forms.yandex.ru/u/61697006dee61dac67bd6610/

Битва носорога с буйволом

Гид Уэйн Дерик Ховарт наткнулся на дерущихся животных, когда проводил экскурсию по заповеднику Кариега. Он сказал журналистам, что за 11 лет работы гидом в Кариеге никогда раньше не видел, чтобы такое происходило.

Возможно, носорогом руководил подскочивший тестостерон, поскольку самка была очень близко. И это не простой носорог — он просто огромный. Специалисты говорят, что в нем 2,5 тонны. А вес буйвола не превышает 680 кг, но он бьется, сражается! Несмотря на очевидный проигрыш в весе, храбрый буйвол продолжает сражаться со своим огромным противником: буйвол не сдается!

Реальность еще хуже: правдивая история из фильма «Ворошиловский стрелок» — как всё было на самом деле1

Прототип «стрелка» — простой парень, который мстил за жизнь и честь своей невесты, вооружившись шипованной дубинкой

В 1995 году писатель Виктор Пронин издал повесть «Женщина по средам», после ее экранизировал Станислав Говорухин в драме «Ворошиловский стрелок». Фильм быстро стал народным хитом. Но не все знают, что у экранного мстителя был реальный прототип, только не ветеран Великой Отечественной войны, а молодой парень, чью любовь погубили неизвестные маргиналы. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили подробности этой истории.

В культовой ленте пенсионер избежал наказания за свою месть, а внучка, ставшая жертвой насильников, постепенно вернулась к нормальной жизни. Однако реальная история далека от оптимистичного финала.

Как всё начиналось

Дмитрий Данилов родился в Москве и рос в обычной советской семье. Родители учили мальчика защищать слабых, не быть равнодушным и не ломаться под тяжестью жизненных обстоятельств.

Дмитрий усвоил это хорошо — в один из вечеров, заметив, что девушку задирает уличная банда, парень отбил ее у хулиганов. Дебоширы разбежались, а наш герой вызвался проводить девушку до дома. Эта встреча оказалась судьбоносной. Молодые люди стали встречаться.

Через некоторое время Дмитрию пришла повестка в армию, а Ольга (так звали спасенную им девушку. — Прим. ред.) обещала ждать его и часто писать. Сразу из учебной части парня отправили в Афганистан. Влюбленные исправно отправляли друг другу письма и в деталях описывали каждый свой день. Но в один момент всё изменилось, Ольга перестала писать Дмитрию. Солдат прокручивал в голове тысячи вариантов, от банального «не дождалась» до самых фантастических. Но правда оказалась хуже его самых пессимистичных прогнозов.

Возвращение домой

Сразу по приезде домой Дмитрий попытался выяснить, что же случилось с его Олей. К ужасу солдата родители девушки передали ему последнее письмо дочери. Оказалось, Ольга покончила с собой, а ее прощальное послание любимому родители не решились отправлять парню в Афганистан. В нем она сообщала, что ее больше нет, и прощалась с любовью всей своей жизни. Шокированный Дмитрий раз за разом перечитывал предсмертную записку и не мог избавиться от гнетущего чувства вины, что не уберег возлюбленную и не был рядом в тот вечер, когда всё случилось.

Эта история происходила в конце 80-х, на улицах было неспокойно — грабежи, вооруженные нападения, насилие. Бандиты чувствовали свою безнаказанность и без страха выходили на вечерние улицы. Ольга тоже стала жертвой тех лихих лет.

Девушка поздно вечером возвращалась домой с учебы, и на нее напала шайка маргиналов. Они жестоко надругались и ограбили возлюбленную Дмитрия. Золотые серьги даже не сняли, а просто вырвали из ушей Оли. Отойдя от первого шока, она обратилась в милицию, но ее заявление не приняли. Милиционеры намекали, что она сама виновата — нечего разгуливать по темным улицам в одиночестве. Оля не выдержала этого и покончила с собой. Похожий финал мог ждать и Катю из «Ворошиловского стрелка», если бы за нее не отомстил дедушка.

Подсказка из Голливуда

Узнав трагическую правду, Дмитрий был зол и растерян. Олю было не вернуть, а преступники, которые виновны в ее смерти, продолжали ходить по земле. Он не понимал, как жить дальше, пока не отомстит за любимую.

Ответ пришел парню из голливудского фильма. В центре сюжета картины «Жажда смерти» был Нью-Йорк 1970-х, который захлестнула волна преступности. Главный герой, чья семья подверглась нападению бандитов, решил отомстить. Он вооружился револьвером и начал выходить на ночные улицы, чтобы самостоятельно вершить правосудие.

Именно в этом сюжете Дмитрий увидел свою миссию. Да, он не смог спасти Ольгу, но решил найти и уничтожить тех, кто разрушил его будущее, а заодно и очистить улицы Москвы от преступности.

В отличие от героя голливудского фильма, Дмитрий Данилов вооружился только самодельной шипованной дубинкой. Парень решил начать с района Строгино, именно там напали на его возлюбленную. В первый же вечер мстителю повезло, он увидел нападение преступников на случайную прохожую, двинулся на главаря банды и одним ударом лишил его глаза и нескольких зубов. Остальные в страхе разбежались.

Главаря банды, который принял на себя удар, забрала бригада скорой помощи. Позже выяснилось, что преступник ранее неоднократно бывал в отделении милиции. Однако ему всегда удавалось избежать правосудия благодаря высокопоставленному отцу-прокурору. Пара звонков от влиятельного родственника куда нужно — и нерадивый сынок превращался из подозреваемого в свидетеля. В этот раз папа вновь вступился за сына и требовал поймать мстителя с дубинкой, искалечившего его наследника.

Спустя несколько месяцев Дмитрий уже держал в страхе весь район — на улицах всё реже можно было встретить преступников. Очень скоро в милицию стали пачками поступать заявления от изувеченных бандитов. Конечно, они не отмечали в своих записках, что «мститель» настигал их во время попыток совершить злодеяния. Каждый из пострадавших отмечал, что на них просто напал человек с шипованной дубинкой, решивший безжалостно нарушить их вечерний променад. Данилова поймали, когда на его счету было двое убитых преступников и несколько искалеченных. Он пытался бежать на машине, однако не слишком хорошо справлялся с управлением, и его быстро отвезли в отделение. Дмитрий свою вину не отрицал и с нескрываемой гордостью отмечал, что жалеет лишь о том, что не успел расправиться со всеми маргиналами в районе.

Семьи пострадавших требовали смертной казни для одиночки с шипованной дубинкой, однако ему дали 15 лет. Что случилось с Дмитрием после выхода из тюрьмы — неизвестно. Ходило множество слухов. Одни говорили, что парень, разочаровавшийся в правосудии и жизни, ушел в старообрядческий монастырь, другие считали, что он уехал в глухую деревню на Алтае.

UPD. К посту есть вопросы #comment_226294166

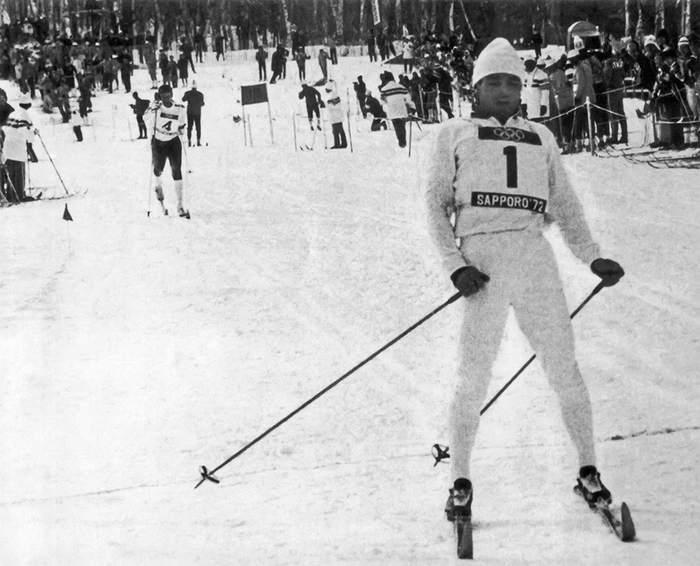

Советский спортсмен во время церемонии открытия Олимпиады в Саппоро отказался склонить знамя СССР1

Наблюдая в который раз наших доблестных спортсменов, выступающих на Олимпиаде под белым, пусть и сто раз олимпийским флагом, вспоминаю историю про то, как советский спортсмен, знаменосец на XI Олимпиаде в Саппоро (Япония, 1972) отказался даже символически склонить государственный флаг СССР перед японским императором, который приветствовал олимпийцев на трибуне. Этикет был нарушен. В Москве на стол высокого начальства аккуратно положили газету с переводом статьи из газеты "Вечерний Саппоро". На первой полосе была фотография с церемонии открытия и советский знаменосец, которой не отклонил флаг ни на миллиметр. Заголовок говорил сам за себя "Советский Союз бросил вызов всем!".

Дело запахло политическим скандалом, который мог отрицательно сказаться на отношении к спортсменам. Но не сказался. Надо отдать должное японцам. Понимая, что извинений не добиться, а сохранить лицо надо, решили не поднимать шум и дождаться результатов соревнований и уже тогда "оттоптаться" на советских спортсменах, которые "кроме гонора, ничего выдающегося не показали" и т.д. Но и эти ожидания не оправдались.

"Дахусим"

На предстоящую тридцатикилометровую гонку спортсмену достался по жребию 54 номер. Незадолго до его старта погода резко поменялась, пошел снег. Он решил, что неплохо бы поменять смазку и начал перемазывать свои лыжи. На японского корреспондента, который повсюду следовал за ним, спортсмен внимания не обращал, привык к его присутствию. Японец с интересом наблюдал за лыжником, потом на довольно сносном русском спросил:

-Вы думаете это поможет? Такой снег!

Не отрываясь от своего занятия, лыжник ответил:

-Да и х-(фиг)... с ним.

-Дахусим?

-Именно.

Никто из собеседников не предполагал, что их короткий диалог на следующий день станет легендой.

Гонка началась. Новая смазка, которая как нельзя лучше соответствовала изменившейся погоде, дала себя знать. На 10 километрах он уже был седьмым, на 20-ом обогнал одного из главных фаворитов гонки, норвежца Пула Тюлдума и финишировал первым с отрывом в 11 секунд. Это было первое золото. Потом последовала бронза. И наконец заключительная эстафета...

Советская команда проигрывала норвежцам, которые уверенно лидировали после второго этапа. Кто будет победителем в этой гонке, ни у кого сомнений не было. Интрига пропала, зрители стали покидать трибуны. Примечательна история с тренерским штабом. Видя, что дело идет к серебру, некоторые из них прямо возле трассы согревались коньяком из плоской фляжки. Наш спортсмен, герой этой истории, ждал своего старта. Нервничал. Один из тренеров подошел к нему, похлопал по плечу, напутствуя:

-НЕ переживай, второе место - это же серебро! А ты и так уже олимпийский чемпион.

И удалились отмечать успешное завершение соревнований, в которых точка еще не была поставлена. Из представителей советской команды остался биатлонный тренер Александр Привалов, который помогал и вел нашего лыжника.

Невозможное

Спортсмен вспоминал, какое нехорошее чувство было у него тогда - все бросили, никому не интересно, как он там будет бежать. И решил бороться только за золото. Начал с того, что пошел на хитрость - принялся демонстративно "перемазывать" свои лыжи, водил тюбиком, не касаясь лыж. Норвежцы, помня историю с гонкой на 30 км и волшебной мазью "дахусим", рекламу которой сделали японские газетчики, не разобравшись в значении сказанного, стали в спешном порядке перемазывать лыжи Харвикену, главному сопернику русских лыжников. Спортсмен неожиданно для всех подошел к норвежцу и в шутку поздравил его с золотом, которое, считай у него в кармане. Норвежцы поздравление приняли всерьез, решили, что русский лыжник на борьбу не настроен и таким образом отел смягчить психологически свое поражение, с которым уже смирился.

Начался заключительный этап гонки. Преимущество Йохаса Харвикена было 1 мин, 8 сек. Разрыв стал постепенно сокращаться. На 5,5 км до финиша отставание было уже 47 секунд и за километр он Харвикена обошел и понесся к финишу.

Советская команда биатлонистов, которая тренировалась неподалеку, увидев, что творится на трассе, срочно созывала всех, кого смогли найти. Норвежцы метались вдоль трассы в панике, не зная, что предпринять. Был момент, когда Харвикен за полтора километра до финиша обернулся и, увидев за спиной русского лыжника, который летел на него, дрогнул. Ему что-то кричали, подбадривали, но он уже понимал, что эту гонку он проиграл.

Советская команда тогда взяла олимпийское золото на лыжной эстафете впервые.

Спортсмен, который в результате принес своей стране второе олимпийское золото, выложился полностью. Он не мог ответить ни на один вопрос подоспевших журналистов - свело зубы, перед глазами все плыло, хотелось лечь на снег и просто лежать - сил больше не осталось.

"Как я финишировал — почти не помню. Черту пересёк, и всё — темнота. Следующее воспоминание — как мне уже после финиша зубы пытаются разжать. Видимо, я их в остервенении так сжал, что говорить не мог. Когда же дар речи ко мне вернулся, первым делом спросил: «Ну как, мы выиграли?» Потому что в конце этапа уже ничего не понимал..." - из его воспоминаний.

Эта гонка вошла в историю своим драматизмом и непредвиденным результатом.

Примирение

Победа советских лыжников в эстафете стала сенсацией и окончательно поставила точку в истории со знаменем. Японцы нашли выход. Император, как и другие, знал о том, как прошел заключительный этап эстафеты до мельчайших подробностей. После закрытия Игр советскому спортсмену, олимпийскому победителю, с которым вышло протокольное недоразумение во время открытия, Император лично от своего имени вручил национальный сувенир - маску, вырезанную из ценных пород дерева - в знак признания заслуг и личного уважения.

Поэт Роберт Рождественский посвятил советскому спортсмену стихи:

"...Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе — не приказ

И не просьба — одна мольба.

Ты выигрываешь! — прибавь!

Ты выигрываешь! — нажми!

На мгновенье прильнув, припав, —

Хочешь, наши силы возьми!

Вот!

Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной! Дотяни,

Достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие «ни в жизнь!..»,

Через все свои «не могу...»

Ну, еще! Еще продержись!!

... Ох, как жарко на этом снегу!.."

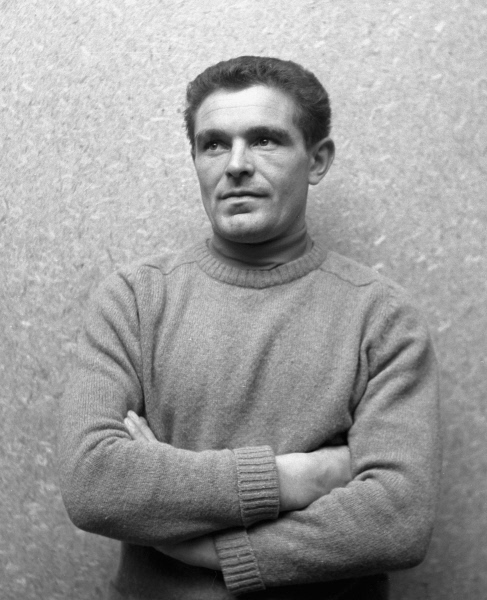

Легенда советского спорта

Стихи и рассказ посвящены советскому лыжнику, заслуженному мастеру спорта СССР, 2-кратному олимпийскому чемпиону-1972, серебряному(1968) и бронзовому(1972) призеру олимпийских игр. Чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР -

Вячеслав Петрович ВЕДЕНИН.

История об этом замечательном советском спортсмене не была бы полной без нескольких эпизодов, которые являются такой же неотъемлемой частью его биографии, также как эпизод со знаменем и золотой эстафетой. Вот уж о чем давно пора снять достойный фильм.

Эпизод 1 - Фанат.

В 1968 году в Гренобле проходили Олимпийские игры. Это сейчас у наших спортсменов есть все и самое лучшее, что можно купить за деньги. Но было время, когда спортинвентарь оставлял желать лучшего. Экипировку и снаряжение добывали, где была возможность. Для лыжников самым важным были, конечно, лыжи. И вот тут совершенно удивительная история о том, как у советской лыжной сборной появился спонсор.

Им оказался заядлый лыжный болельщик из Швеции Курт Люсель. Веденин был его кумиром.

Люсель смог оценить сложности, которые испытывали советские спортсмены со снаряжением и предложил бескорыстно свою помощь. Вопрос непростой. Требовалось одобрение высшего руководства, в том числе и по политической линии. Провокации против советских спортсменов в то время были нередкими.

Провокации

Веденину также приходилось сталкиваться с проявлением вражбебности. На одной трассе ему насыпали поверх снега стиральный порошок, а когда он по нему пробежал, снег быстро сгребли и сверху набросали свежий. Доказать вредительство тогда не удалось и гонку он проиграл. Были моменты, когда на некоторых финишах спортсмен, по его словам, ждал киллерской пули. Особенно ситуация накалилась после событий в Чехословакии.

Люселя проверили, никаких связей с иностранными разведками не выявили - человек действительно был фанатом уникального советского лыжника. Разрешение на контакты с иностранным гражданином было дано.

Благотворительность и тотализатор

Первым делом Люсель взялся за приобретение для Веденина лыж экстра класса. Но лыжник от подарка вежливо отказался. Объяснять не стал. Проницательный Люсель понял и так - какими глазами Веденин будет смотреть в глаза своим товарищам, которые будут соревноваться на том, что есть...?

На олимпийские игры в Гренобле Люсель приехал на своем автомобиле - крыша лимузина прогнулась под весом груза - там были лыжи для всей команды. Подарок был принят с благодарностью.

Надо сказать, что благотворительность Люселя не была такой уж обременительной, напротив, оказалась в итоге выгодным вложением. На играх в Саппоро Люсель в тотализаторе поставил на Веденина полтора миллиона крон... О хитром Люселе написали все шведские газеты

Эпизод 2 "Кровяной допинг"

На Олимпиаду в Инсбруке (Австрия) Веденина в состав команды не включили, хотя он мечтал побороться за золото и там. Чувствовал себя в превосходной форме. Никаких проблем и препятствий не было. Но спортивные медики затеяли очередной эксперимент, который назывался "кровяной допинг". Суть его заключалась в том, что спортсмену переливали его же собственную кровь, грамм 600, в расчете на то, что таким образом будет ускорена доставка кислорода к мышцам. Предстоял отборочный на олимпиаду чемпионат СССР. Веденин после переливания отбор не прошел. Его успокаивали, мол, что расстраиваться, ты и так олимпийский чемпион!

После этого он принял решение об окончании спортивной карьеры. Было обидно и неприятно, что с ним так поступили.

Эпизод 3 "Руку ампутировать не дам"

Уйдя из большого спорта, Веденин перешел на тренерскую работу. Потом ушел на пенсию и уехал жить в деревню, недалеко от Тулы. В 2012 году с ним случился инсульт. Месяц лечился, восстанавливался. Все более-менее пришло в норму, кроме правой руки. Она потеряла подвижность, было нарушено кровообращение. Врачи опасались гангрены, предложили ампутацию. Веденин из больницы сбежал. Нашел специалиста- мануальщика, который не только помог восстановить подвижность руки, но и вернуть силу. Врачи не верили своим глазам, когда он показывал им, как рукой, которую они предлагали ампутировать, делает упражнения с гантелями и поднимает гири. Главной своей победой на этом этапе Веденин назвал возвращение на лыжню. Он снова сделал то, во что никто уже не верил.

Легендарный лыжник Вячеслав Петрович Веденин ушел из жизни 22 октября 2021 года. Ему было 80 лет. Похоронен, как он и завещал, у себя на родине, в деревне Слобода Дубенского района Тульской области.

Вместо эпилога

Историю с "дахусим" многие считали выдумкой. Однако в 2013 году в одном из интервью Вячеслав Петрович ее достоверность подтвердил.(https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/sovetskiy-lyzhni...) Было! Более того, в Японии одна из газет тогда же вышла с заголовком «Сказав волшебное слово «дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду». В семейном архиве спортсмена эта газета есть.

"Кондуктору пришлось поверить в долг русскому царю"

Что человеческое не было чуждо самодержцу всероссийскому

За Николаем I давно и прочно закрепилась слава сурового императора-солдата, превратившего всю Россию в большую казарму. Однако запомнившиеся современникам эпизоды его жизни и царствования свидетельствуют о том, что этому российскому самодержцу ничто человеческое не было чуждо.

В числе арестованных по делу 14 декабря 1825 года оказался 20-летний юноша, юнкер лейб-гвардии Конного полка князь Суворов-Рымникский. Его отправили в Зимний дворец, в одном из залов которого заседала следственная комиссия.

— Как, и ты здесь? — спросил Суворова случайно встретившийся с ним император.

— Я не виноват, государь,— отвечал юнкер.

— Даешь слово?

— Даю.

— Ступай домой; внук великого Суворова не может быть изменником отечеству,— сказал император.

***

Один из сыновей графини С. И. Сологуб в начале 1830-х годов возвратился из Парижа в Петербург с новомодной в то время во Франции прической "a la мужик" и явился на бал к княжне Белосельской.

Император, увидев его, спросил:

— Где вы торгуете, в Гостином или в Апраксином дворе?

Этих слов было достаточно: граф Сологуб немедленно исчез с бала и переменил прическу.

***

Император обожал театр и бывал на представлениях при всякой возможности. Однажды в 1836 году, присутствуя на представлении оперы "Жизнь за царя", император остался особенно доволен игрой знаменитого певца О. А. Петрова и, придя на сцену, сказал ему, что от такого пения поднимаются остатки волос под париком:

— Ты так хорошо, так горячо выразил любовь к отечеству, что у меня на голове приподнялась накладка!

***

На монетном дворе при вырезках из полосового золота кругляков, из которых чеканят империалы и полуимпериалы, остаются урезки. Эти урезки, известные министру финансов, не записывались, однако ж, ни в какие отчетные книги. Таких урезков накопилось столько, что из них было вычеканено пятнадцать тысяч полуимпериалов. Граф Канкрин надумал сделать государю нечаянный подарок и поднести их на Пасху 1837 года в красном яйце. Для этого, по его указаниям, в Технологическом институте сделали из ольхового дерева огромное яйцо, в которое и вложены были 15 тысяч червонцев! Яйцо, разрезанное надвое, раскрывалось пополам посредством сделанного механизма. В первый день Пасхи яйцо привезли во дворец чиновники Министерства финансов, а в комнаты государя внесли его за графом Канкриным несколько камер-лакеев.

— Это что? — спросил государь.

— Позвольте, ваше величество,— сказал министр,— прежде похристосоваться! — Государь расцеловался с ним.

— Теперь, ваше величество,— продолжал Канкрин,— осмеливаюсь представить красное яйцо от ваших же богатств и просить вас дотронуться до этой пружины.

Император, дотронулся, яйцо раскрылось, и показался желток — полуимпериалы.

— Что это, что это, сколько тут? — спросил удивленный император.

Граф Канкрин отвечал, что тут 15 тысяч полуимпериалов, и объяснил, что они вычеканены из урезков, нигде не показываемых по отчетам. Государь не мог скрыть своего удовольствия и вдруг сказал:

— Урезки — экономия? Ну так пополам.

Министр отвечал:

— Нет, ваше величество, это твое от твоих и только тебе одному принадлежит.

***

В 1837 году Николай I в первый раз пожелал посетить Кавказ.

Из Керчи император отправился на пароходе в Редут-Кале — крепость к северу от Поти; осенью очень жестокие бури бывают на Черном море, но, несмотря на это, государь не отменил поездки, опасаясь кривотолков в Европе, где пристально следили за его здоровьем и делами.

Когда стихия разыгралась не на шутку, встревоженный Николай Павлович начал петь молитвы, заставляя подпевать композитора А. Ф. Львова, автора музыки гимна "Боже, Царя храни!", к которому император благоволил и брал с собой в поездки.

— Я не имею никакого голоса,— говорил насмерть перепуганный бурей Львов.

— Не может быть,— отвечал развеселившийся от вида трясущегося музыканта государь,— ты же говоришь, а стало быть, голос никуда не пропал.

***

В 1844 году во время приезда в Англию император Николай Павлович встретил и узнал в числе прикомандированных к нему лиц одного из старейших пажей королевы Виктории, Кинерда, который прислуживал ему еще во время первого посещения Николаем Павловичем Великобритании в 1817 году, то есть 27 годами ранее.

Когда император удалился вечером, в 11 часов, в свои комнаты, он снова увидел там Кинерда и вступил с ним в разговор.

— Много лет прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз,— сказал Николай Павлович.— Был я тогда молод, и мы весело проводили с вами время. Теперь я император и дедушка. Вы думаете, что я счастливый человек потому, что я "великая особа". Да, я счастлив, но не потому, почему вы думаете, и покажу вам сейчас, в чем заключается мое счастье.

И Николай Павлович открыл шкатулку и достал из нее миниатюрные портреты императрицы и великих княжон.

— Вот,— сказал он,— источник моего счастья: жена и дети. Может быть, мне и не следовало бы этого говорить, но в Петербурге нет красивее девушки, чем моя дочь Ольга.

***

В Петербурге городские общественные дилижансы впервые появились в 1840-х годах благодаря предприимчивости директора 1-го кадетского корпуса барона К. А. Шлиппенбаха.

Появление этих омнибусов сделалось событием дня, очень понравилось публике, и каждый считал своею непременною обязанностью прокатиться в них, чтобы, заплатив гривенник за проезд по Невскому, иметь возможность поговорить со знакомыми о впечатлениях, испытанных при этом путешествии.

Успех этого предприятия, дешевизна и удобства путешествия в омнибусах сделались известными императору, и он пожелал лично убедиться в этом. Гуляя однажды по Невскому и встретив дилижанс, он сделал знак остановиться и влез в него. Хотя было тесно, но место нашлось, и государь доехал до Адмиралтейской площади.

Здесь он хотел выйти, но кондуктор его остановил:

— Позвольте получить гривенник за проезд?

Николай Павлович оказался в затруднительном положении: денег с собою он никогда не носил, а из спутников его никто не решался или, быть может, не догадался предложить ему свой кошелек. Кондуктору пришлось поверить в долг русскому царю.

На другой день в контору дилижансов камер-лакей доставил десять копеек с приложением двадцати пяти рублей на чай кондуктору.

***

Николай I любил ездить быстро и всегда на превосходном рысаке. Однажды при проезде государя по Невскому проспекту перебегал через улицу какой-то человек и, несмотря на оклики кучера, едва не попал под лошадь императора, который даже встал в дрожках и схватил кучера за плечи.

Неизвестный человек оглянулся, государь погрозил ему пальцем и жестом подозвал его к себе. Но пробегавший махнул отрицательно рукою и побежал дальше.

Дерзкого нашли, доставили немедленно во дворец и привели к императору, который спросил его:

— Это ты так неосторожно сунулся под мою лошадь? Ты знаешь меня?

— Знаю, ваше императорское величество!

— Как же ты осмелился не послушаться своего царя?

— Виноват, ваше императорское величество... Некогда было... у меня жена в трудных родах мучилась... и я бежал к повивальной бабке.

— А! Это причина уважительная! — сказал государь.— Ступай за мною!

И он повел его во внутренние покои к государыне.

— Рекомендую тебе примерного мужа,— сказал он ей,— который, чтобы оказать скорее медицинскую помощь жене своей, ослушался призыва своего государя. Примерный муж!

Ослушник оказался бедным чиновником. Этот случай был началом счастья всей его семьи.

***

Николай Павлович не любил перемен. Если ему подавалась, например, новая лошадь, и на его вопрос: "Что это за лошадь?" — ему отвечали: "Новая, ваше величество!", то он восклицал обыкновенно: "Дрянь, слабосильна!"

И затем делал на ней такие концы по городу, что лошадь действительно возвращалась домой усталою и вся в мыле.

— Я говорил, что слабосильна,— замечал император, выходя из саней.

Новый экипаж точно так же всегда казался государю с недостатками:

— Короток! Негде ног протянуть!..

Или:

— Трясок и узок, просто ехать невозможно!

Ввиду этого новую лошадь или экипаж всегда старались подать государю в первый раз вечером, например когда он ехал в театр.

На другой день, когда взор его падал на поданную ему новую лошадь или на новый экипаж и он спрашивал: "Это что за лошадь? Что за экипаж?", ему отвечали: "Вчера изволили ездить в театр, ваше величество!"

Замечаний он уже не делал.

***

По Исаакиевской площади, со стороны Гороховой улицы, две похоронные клячи влачили траурные дроги с бедным гробом; на гробу — чиновничья шпага и статская треуголка, за гробом следовала одна бедно одетая старушка. Дроги приближались уже к памятнику Петру I. В это время навстречу, со стороны Сената, показался экипаж государя. Император, увидев процессию, возмутился, что никто из сослуживцев не пришел отдать покойному последний долг. Он остановил экипаж, вышел и, повернув назад, пешком последовал за гробом чиновника по направлению к мосту. Пока гроб выехал на мост, провожающих набралось много всякого звания, преимущественно из высшего сословия. Государь оглянулся и сказал провожавшим:

— Господа, мне некогда, я должен уехать. Надеюсь, что вы проводите его до могилы.

***

Незадолго до Крымской войны император Николай I, не поставив в известность своего министра иностранных дел Нессельроде, отправил к турецкой границе два армейских корпуса. Тайна распространилась по городу. Английский посол Сеймур встревожился и заявил Нессельроде, что такие слухи должны произвести тяжелое впечатление в Европе. Император разгневался, узнав о распространенности слуха, и призвал шефа корпуса жандармов князя Орлова.

— Для чего у меня тайная полиция? — крикнул император.

— Ваше величество это лучше знает,— ответил Орлов.

— Совершенно верно; я только не знаю, на что она годна. И если вы мне в 24 часа не откроете изменника, который распространил тайну о мобилизации 4-го и 5-го корпусов, то будете уволены, князь Орлов!

— О,— возразил князь Орлов,— моя полиция такая образцовая, что мне не нужно 24 часов, чтоб открыть изменника.

— Значит, вы знаете кто? Вы знаете?

— Я знаю, что я знаю, ваше величество, но я могу назвать его только по настоятельному приказанию императора.

Оказалось, что император всегда забывал, когда говорил в салоне императрицы о государственных делах и особенно о военных мероприятиях, что у каждой из присутствующих там дам не только по два уха, но есть и братья, кузены и родственники в армии, которым они рассказывают все, что слышат. И так распространялось по городу всякое слово, пророненное императором.

После такого рапорта князь Орлов остался в прежней должности. А император несмотря на это не только не переставал рассказывать о том, что его занимало, на вечерах императрицы, но и везде он мыслил вслух.

***

Однажды пажи находились одни в огромном Большом тронном зале Зимнего дворца. Молодежь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Один из пажей забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит со ступеней престола. Паж обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Когда все пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил:

— Поверь мне: совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь.

Публикация Евгения Жирнова