В этом посте будет продолжен рассказ о судьбах российских императриц от правления Александра I до правления Николая II. Часть 2 посвящена двум супругам императора Александра II императрице Марии Александровне и княжне Екатерине Михайловне Долгорукой (княгине Юрьевской) и императрице Марии Федоровне (супруге Александра III).

Императрица Мария Александровна (первая супруга Александра II)

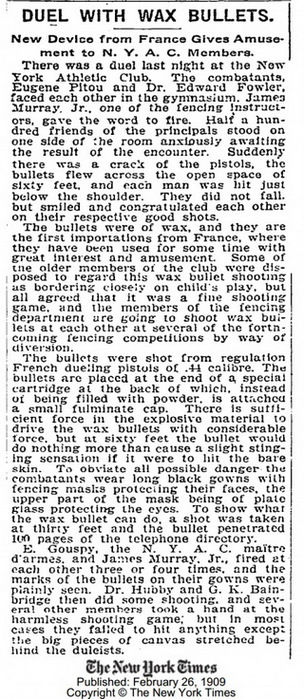

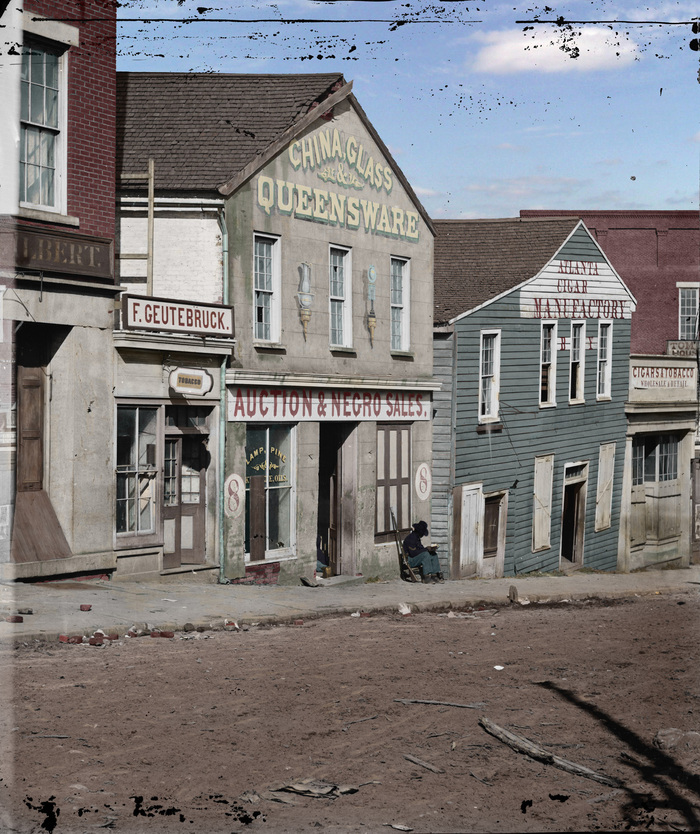

Император Александр II (1855-1881) был женат дважды. Руки своей первой супруги принцессы Вильгемины Августы Марии Гессен-Дармшадтской (1824-1880) будущий император добивался довольно долго. Дело в том, что при дворе ее отца, великого герцога Людвига II, ходили упорные слухи о незаконнорожденности Марии (от внебрачной связи матери принцессы Марии Вильгемины Баденской), которые достигли и императорского двора в Петербурге. Когда в 1839 г. наследник престола цесаревич Александр Николаевич объявил своим родителям Николаю I и императрице Александре Федоровне о своем намерении жениться на 14-летней принцессе Марии Гессенской, с которой он познакомился во время своей поездки по Европе, то они резко воспротивились, ссылаясь на слухи о незаконнорожденности принцессы. Александр проявил твердость и заявил родителям, что скорее откажется от трона, чем от выбранной им невесты. В конце концов, императрица Александра Федоровна лично поехала в Дармштадт, чтобы познакомиться с будущей невесткой, чего раньше никогда не случалось в истории императорского дома Романовых. После личной встречи отношение Александры Федоровны к принцессе Марии изменилось, и она дала согласие на брак старшего сына. К тому же, это был уже не первый брак наследника русского престола с принцессой Гессенской. Ранее первой супругой будущего императора Павла I была принцесса Вильгемина Гессенская (Наталья Алексеевна), а теткой принцессы Марии по материнской линии была императрица Елизавета Алексеевна.

В сентябре 1840 г. принцесса Мария приехала в Россию, 5 декабря она приняла православие под именем Марии Александровны, на следующий день состоялась ее помолвка с наследником русского престола. 16 апреля 1841 г. состоялось бракосочетание цесаревича Александра с великой княгиней Марией Александровной. В этом браке родилось шестеро детей: сыновья Николай (1843-1865), Александр (1845-1894) (будущий император Александр III), Владимир (1847-1909), Алексей (1850-1908), Сергей (1857-1905) и Павел (1860-1919) и дочери Александра (1842-1849) и Мария (1853-1920).

Брак Александра II и императрицы Марии Александровны продолжался почти 40 лет. После вступления своего супруга на престол 19 февраля 1855 г. новая императрица, не привыкшая к блеску двора и сложному придворному этикету, старалась держаться в тени и принимала мало участия в придворной жизни и государственных делах, за что ее упрекали многие современники. Мария Александровна была хорошо образована, разбиралась в музыке и новейшей для своего времени литературе. Именно при ней в России был учреждён Красный Крест, который быстро превратился в самую крупную общественно-государственную структуру, собравшую на своих счетах огромные суммы, переводимые благотворителями со всей России. Императрица являлась высочайшей покровительницей Красного Креста. Всего императрица патронировала 5 больниц, 12 богаделен, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 низших училищ и 5 частных благотворительных обществ. Она положила начало новому периоду женского образования в России учреждением открытых всесословных женских учебных заведений. Императрица сыграла не последнюю роль в деле освобождения крестьян. Тратила огромные суммы на благотворительность. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. она отказалась даже шить себе новые платья и все сбережения, выделяемые из государственной казны на содержание своих придворных, отдавала в пользу вдов, сирот, раненых и больных.

Мария Александровна проявила интерес только к двум важным государственным делам эпохи Александра II: крестьянской реформе и балканской проблеме. Во время подготовки отмены крепостного права императрица принимала участие в заседаниях крестьянского Комитета и высказывалась за скорейшее освобождение крестьян. Однако реформа получилась половинчатой, поскольку крестьяне сохранили положение "временнообязанных", лучшая часть земли осталась за помещиком. Кроме того, крестьяне должны были платить выкупные платежи помещикам до 1881 г. и государству (до 1906 г.), которое предоставило крестьянам денежную ссуду, погасить которую нужно было в течение 49 лет. В итоге остались: недовольное дворянство, лишившееся большей части своих доходов, и смятенное крестьянство, считавшее, что помещики "скрыли" истинную царскую волю.

В балканском вопросе Мария Александровна неоднократно высказывалась за решительные действия русской дипломатии и горячо сочувствовала южным славянам (сербам, черногорцам, болгарам), боровшимся за освобождение от власти Османской империи. В этом ее взгляды не совпадали с позицией императора, выступавшего за осторожность в решении Восточного вопроса.

Своих детей императрица старалась воспитывать в строгости и дать хорошее образование. Она сама приглашала опытных воспитателей. Однако, по свидетельству воспитателя младших сыновей Марии Александровны великих князей Алексея, Сергея и Павла, императрица стремилась к тому, чтобы дети ее "не чуждались удовольствий и развлечений".

Знаменитые люди эпохи "Великих реформ", порой придерживавшиеся противоположных общественно-политических взглядов, пользовались дружбой и расположением императрицы. Среди них были педагог К.Д. Ушинский, поэты П.А. Вяземский, В.А. Жуковский и Ф.И. Тютчев, дочь которого Анна долгие годы служила фрейлиной при императорском дворе и оставила интересные воспоминания о жизни императорской семьи при Николае I и Александре II, военный министр Д.А. Милютин и даже один из основоположников русского анархизма князь П.А. Кропоткин.

Однако, конечно, жизнь императорской четы за долгие годы брака была далеко небезупречна, поскольку у Александра II после вступления на престол появились романтические увлечения, самым длительным из которых был роман с княжной Е.М. Долгорукой (княгиней Юрьевской).

Смерть старшего сына цесаревича Николая Александровича в Ницце в 1865 г. от туберкулезного менингита глубоко потрясла императорскую чету. Императрица не смогла поехать на похороны сына. По свидетельству графа С.Д. Шереметева, императрица никогда не оправилась от этого горя, а, по словам великой княжны Ольги Николаевны, Мария Александровна "внутренне умерла и только внешняя оболочка жила механической жизнью".

Как свидетельствуют современники, императрица стойко перенесла роман супруга с княжной Е.М. Долгорукой, которая родила ему четырех детей. Еще при жизни первой супруги император открыто поселил свою фаворитку и ее детей в Зимнем дворце и даже устроил ее фрейлиной к императрице. Мария Александровна не стала ни протестовать, ни предпринимать каких-либо публичных действий.

Последние годы жизни императрица часто болела и, по совету своего придворного врача С.П. Боткина часто ездила отдыхать и лечиться в Крым и Италию. Как отмечается в исторической литературе, к этому времени Мария Александровна полностью отошла от придворной жизни и государственной деятельности, которая и раньше ее тяготила. Однако дневники военного министра Д.А. Милютина фиксируют присутствие императрицы на совещаниях Александра II с министрами по вопросам военных действий на Балканах.

В 1879 г. состояние здоровья императрицы резко ухудшилось из-за постоянных опасений за жизнь своего супруга. 19 ноября 1879 г. народовольцы организовали очередное покушение на императора. Пострадал один из вагонов поезда императорской свиты, который возвращался в Москву из Крыма через Харьков. По счастливой случайности Александра II в вагоне не оказалось. Обошлось без человеческих жертв. Однако народовольцы совершили еще более дерзкое покушение: взрыв в столовой Зимнего дворца, организованной народовольцем Степаном Халтуриным 5 февраля 1880 г. Погибло 11 человек, ранено - 56. Императрица уже не услышала взрыва, поскольку находилась уже в тяжелом состоянии. Погибли в основном часовые, несшие в тот день караул во дворце, нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка, дислоцировавшегося на Васильевском острове, ранены были 56 человек. Несмотря на собственные раны и увечья, уцелевшие часовые оставались все на своих местах и даже по прибытии вызванной смены от лейб-гвардии Преображенского полка не уступали прибывшим своих мест, пока не были сменены своим разводящим ефрейтором, который тоже был ранен при взрыве. Все погибшие были героями недавно закончившейся русско-турецкой войны.

В мае 1880 г. Александр II переехал с Екатериной Долгорукой и ее детьми в Царское Село, а больной императрице наносил лишь краткие официальные визиты. Это вызвало новую волну негодования членов императорской семьи и части приближенных императора. Как писал в своем дневнике великий князь Константин Константинович (внук Николая I, двоюродный брат Александра II): "Императрица лежит здесь, нет и речи о её недуге. Находят неудобным, что, когда ей немного остается жить, Царь переезжает. Мы стараемся приискивать этому благовидные причины. К сожалению, неблаговидных более, чем благовидных…". Марию Александровну часто навещали сыновья Александр, Владимир, Сергей, Алексей и Павел и дочь Мария (герцогиня Эдинбургская, супруга второго сына британской королевы Виктории принца Альфреда).

В ночь на 22 мая 1880 г. Мария Александровна умерла от туберкулеза в возрасте 55 лет. Перед смертью она написала письмо своему супругу, в котором благодарила его за все 39 лет совместной жизни. Военный министр Д.А. Милютин написал в дневнике, что император "был печален, в нервном состоянии". Александр II сохранил на память некоторые драгоценности своей покойной первой супруги. 28 мая 1880 г. императрицу похоронили в Петропавловском соборе в Петербурге.

Княжна Екатерина Михайловна Долгорукая (княгиня Юрьевская) (вторая, морганатическая супруга Александра II)

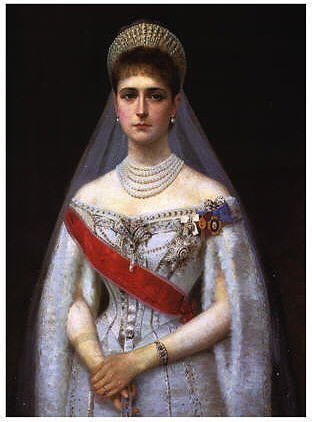

В 1866 г. на прогулке в Летнем саду в Петербурге Александр II встретился с молодой княжной Екатериной Михайловной Долгорукой (1847-1922), и вскоре у них начался тайный роман. К концу правления Александра II у него фактически была другая семья, поскольку от Екатерины Долгорукой у него родились сын Георгий (1876-1913) и дочери Ольга (1873-1925) и Екатерина (1878-1959). Тайный роман императора скоро стал явным, о нем узнали при дворе и среди членов императорской семьи. Ходили упорные слухи, что после смерти императрицы Марии Александровны, которая в последние годы жизни часто болела и медленно угасала, Александр II намеревался короновать Екатерину Долгорукую в качестве новой императрицы, а наследником престола сделать своего внебрачного сына Георгия. Александр II должен был учитывать подобные настроения среди придворных и членов императорской семьи. 22 мая 1880 г. императрица Мария Александровна умерла от туберкулеза. 6 июля Александр II женился на Екатерине Долгорукой, а указом от 5 декабря ей и ее детям был присвоен титул светлейших князей Юрьевских. К этому времени недовольство романом, а затем новым браком императора было почти всеобщим, при дворе боролись группировки сторонников и противников княгини Юрьевской. 1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольцами. Новый император Александр III, выполняя волю отца, приобрел для княгини Юрьевской Малый Мраморный дворец в Петербурге (там был устроен публичный музей памяти Александра II), а ее дети были определены в Кадетский корпус и Смольный институт. Однако неприязнь к княгине Юрьевской была настолько очевидной, что после смерти супруга она предпочла уехать в Ниццу с детьми. В России она была лишь наездами, окончательно покинула страну в 1913 г. Умерла в Ницце в 1922 г.

Брак правящего российского императора с княжной Долгорукой был не первым в истории династии Романовых. Ранее, в эпоху дворцовых переворотов, нареченной невестой императора Петра II (1727-1730) была также княжна Екатерина Долгорукая. Но в этом случае жених умер от оспы в предполагаемый день своей свадьбы. После убийства Александра II княжеский род Долгоруких многие стали называть "проклятием дома Романовых".

Морганатический (т.е. неравноправный) брак Александра II и княгини Юрьевской не имел никаких юридических последствий. Вторая супруга императора не стала новой императрицей, а ее дети не имели прав на престол.

Сохранилась переписка Александра II и Екатерины Долгорукой (княгини Юрьевской). Некоторые письма проникнуты страстностью и носят весьма откровенный характер. Для обозначения своей близости император и его фаворитка (позднее вторая супруга) изобрели французское слово bingerle (бенжерль).