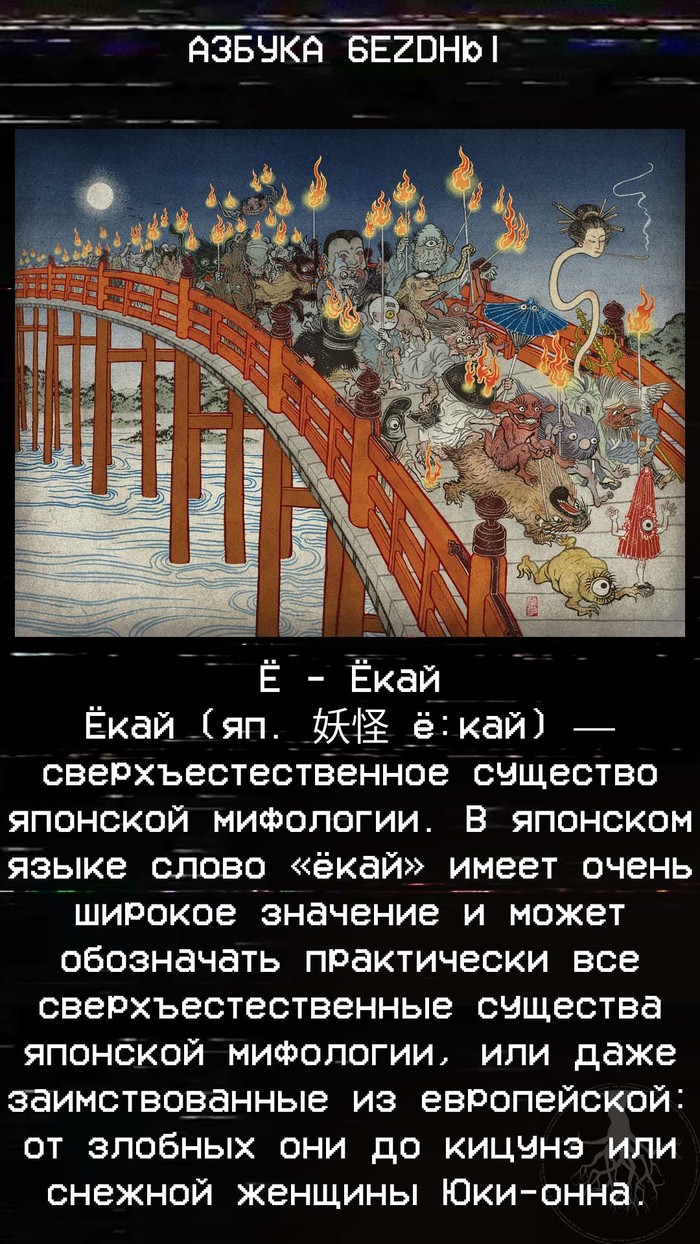

Что такое синто?

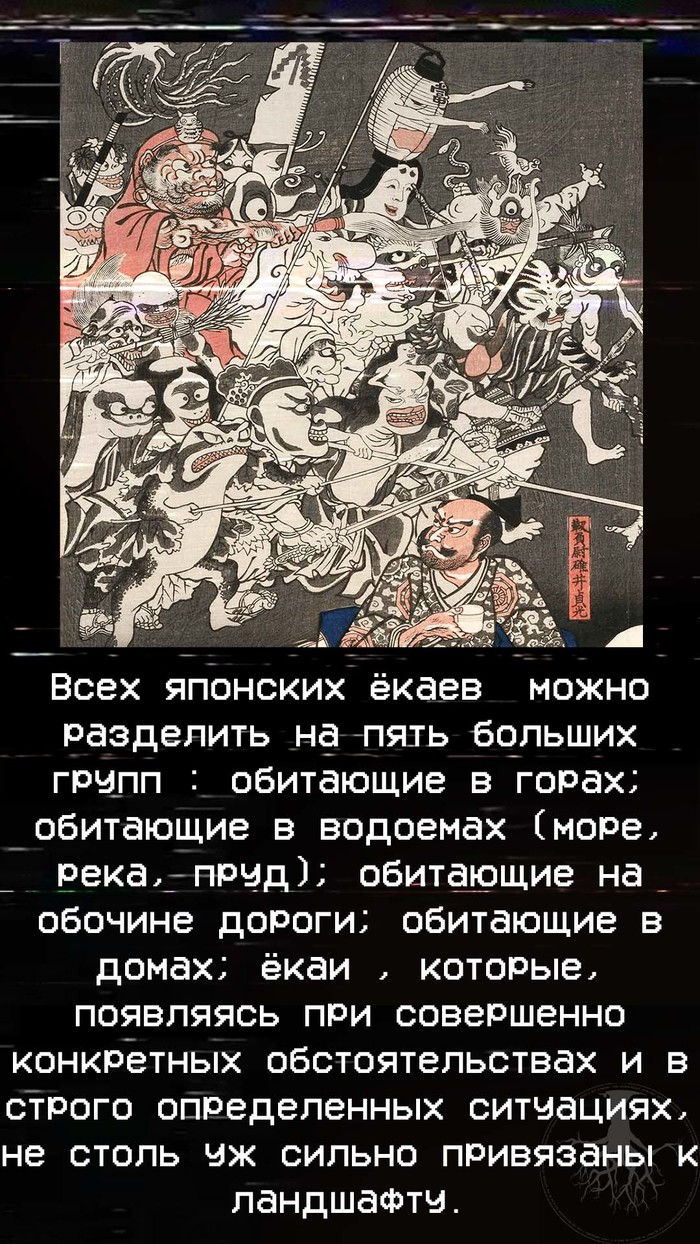

Толпа в Мэйдзи-дзингу в Токио сразу после полуночи 1 января 2012 г.

Синто традиционно считают исконной религией Японии, существующей с древних времён, однако комплекс верований, традиций и обычаев, который принято называть этим словом, за свою историю претерпел большие изменения и продолжает развиваться как часть жизни людей.

Посещение места рождения «официального синто»

Ночью 2 февраля 2019 года мы с друзьями встретились в южной части главного кампуса Киотского университета. Мы присоединились к толпе людей, устремившихся на восток к святилищу Ёсида, которое на самом деле представляет собой комплекс святилищ, расположенный на небольшом холме в центральной части восточной половины Киото. Движение по улице было медленным. Я жевал сосиску, жена ела тушёные овощи в бумажной обёртке. Кто-то пил баночное пиво, продававшееся по завышенной цене. Пока мы шли к воротам тории, обрамляющим вход в храм, мы миновали разноцветные киоски с разными играми, жирной едой и игрушками. Людям явно нравились и симпатичные шапочки с подвижными кроличьими ушками.

Существует широко распространённое заблуждение, будто бы японцы обретают серьёзный торжественный вид, проходя через тории. На самом деле большинство людей вокруг нас болтали, шутили и сплетничали, приближаясь к гигантским алым воротам. Сотрудники службы безопасности в униформе ограничивали движение пешеходов натянутыми верёвками и оградами, пропуская одновременно только около 20 человек на территорию святыни. Какому-то несчастному охраннику досталась незавидная работа – снова и снова хрипло выкрикивать указания через мегафон.

Войдя на территорию святилища, мы остановились у прилавков, за которыми стояли служители святилища, и приценивались к выставленным там разным амулетам и талисманам. Я немного посовещался с супругой и купил красиво упакованный набор для безопасности дома (один талисман) и удачи (другой). Просто так, на всякий случай.

Святилище Ёсида имеет особое значение в истории синто. Сделав покупки, мы подошли к Дайгэнгу, Святилищу Великого источника – необычной восьмиугольной соломенной конструкции, которую открывают для публики только на три часа в месяц. Дайгэнгу окружают десятки крошечных святилищ, посвящённых божествам-ками каждой из старых провинций Японии. Идея состоит в том, что для удобства можно поклоняться всем божествам Японии в одном месте.

Это замечательное сооружение было детищем Ёсиды Канэтомо, новатора XV века, который каким-то образом убедил политическую элиту своего времени предоставить ему исключительный контроль над выдачей лицензий священникам, почитающим «местных» (то есть небуддийских) божеств, известных как ками. До этого момента понимания синто как отдельной традиции поклонения, отдельной от буддизма, практически не существовало (буддизм проник в Японию через Корею в VI веке). Установив монополию на лицензии священников и рассматривая поклонение ками как «местное», а не иностранное, Ёсида Канэтомо фактически создал синто как отдельную религию.

Так что же такое синто?

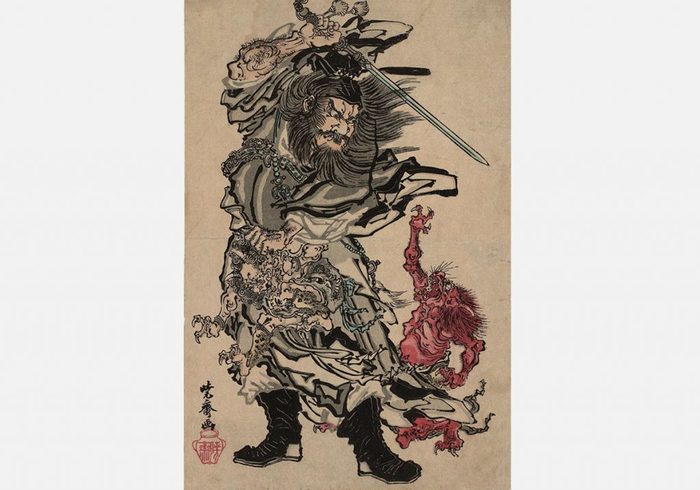

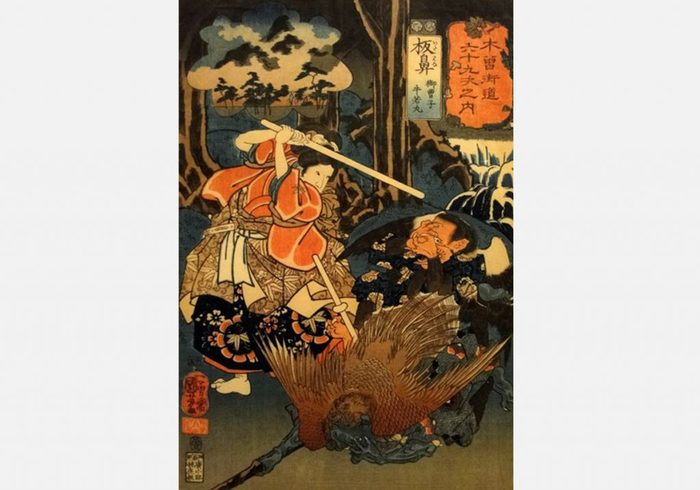

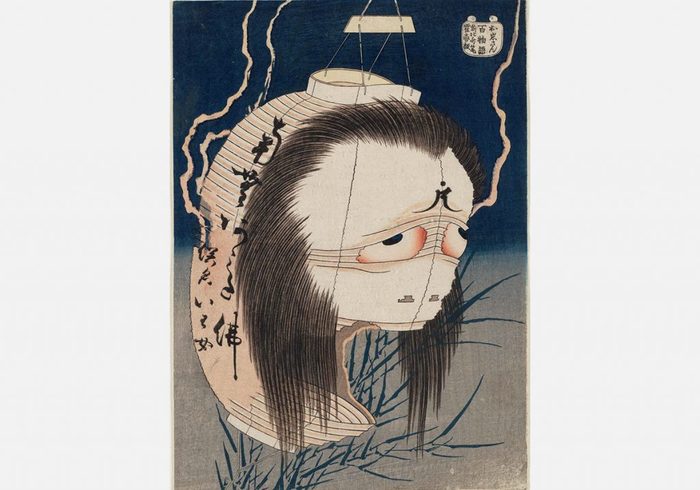

Посетители совершают поклон перед тем, как пройти через тории

История происхождения святилищ

Один из простых способов определить, что такое синто – рассмотреть святилища как места, предназначенные для поклонения ками (такие места, известные как дзиндзя и дзингу, учёные переводят словом «святилище», в отличие от буддийских тэра, которые называют «храмами»). Археологические данные свидетельствуют о том, что на Японском архипелаге люди проводили ритуалы в определённых местах с начала нашей эры; древние исторические записи также подтверждают, что люди взаимодействовали с сверхъестественными сущностями, известными как ками (духи, в том числе духи некоторых умерших людей), дзинги (небесные и земные божества) или моно (наводящие ужас явления). Но историки расходятся во мнениях относительно того, могут ли ранние упоминания в текстах о поклонении дзинги, например, быть напрямую связаны с сегодняшним синто.

Мы с уверенностью можем говорить, что многие ками, ныне почитаемые по всей Японии, изначально были обожествлёнными предками родственных групп, включая игравшие важную политическую роль кланы иммигрантов с Корейского полуострова. Японские государственные хроники, впервые составленные в начале VIII века, упоминают противоречия между правящим двором Ямато (понимаемым как «местный») и другими родственными линиями (по-разному обозначенными как «местные» или «иностранные»). С точки зрения двора, многие божества, и даже объявляемая предком императоров солнечная богиня Аматэрасу, были опасными существами, которых нужно было умилостивить, чтобы их гнев не вызвал голод или эпидемию. В древней Японии основная идея заключалась в том, чтобы сделать божества счастливыми, а то они могут совершить что-то ужасное.

Популярные источники часто изображают синто как религию, существующую в Японии с незапамятных времён, но самые древние святилища «синто» существовали как часть больших ритуальных комплексов, которые управлялись буддийскими священническими линиями и понимались преимущественно в буддийских терминах. В то время как некоторые святилища, такие как Касуга-тайся в городе Нара, действительно очень старые, другие, которые наводят на мысли о седой старине, на самом деле вполне современны. Например, Мэйдзи-дзингу в Токио – популярное туристическое место, построенное для обожествления императора Мэйдзи, умершего в 1912 году. Строительство этого святилища было завершено только в 1920 году, и его территория отражает теории городского планирования относительно потребностей досуга современных городских жителей, а также выражает классические теории о планировке синтоистского «священного леса» (тиндзю-но мори). На самом деле святилища исторически были местом зрелищ, а не только площадкой торжественных ритуалов. Например, бизнесмены из Киото, которые хотели стимулировать развитие местного туризма, спонсировали строительство святилища Хэйан в 1895 году, а святилище Ясукуни в Токио использовалось как место карнавальных развлечений задолго до того, как оно стало нынешним торжественным военным мемориалом.

Святилища как центры общественной жизни и туристические достопримечательности

Что люди на самом деле делают в святилищах? Сцена посещения святилища Ёсида, которую я описал выше, – это типичный вид крупного святилища в день праздника: толпы людей, торговые палатки у входа, много еды и напитков. Многие праздники включают шумные процессии, подпитываемые алкоголем, в ходе которых местные жители несут главное божество вокруг святыни в небольшом переносном святилище микоси, останавливаясь в нескольких установленных местах отабисё по пути, после чего возвращают божество в святилище. Существует множество региональных вариантов хода праздника – некоторые включают исполнение священных танцев кагура, в других случаях члены общины тащат по улицам тяжёлые колёсные повозки даси.

Проведение праздника требует значительного участия местного сообщества. Святилища в обезлюдевших сельских районах борются за сохранение праздничных традиций, и даже городским святилищам иногда приходится привлекать офисных работников компаний поблизости для проведения трудоёмкой подготовки праздника. В большинстве святилищ, как городских, так и деревенских, есть группа видных членов общины (почти всегда это мужчины), называемых содай, которые служат своего рода «советом директоров» святилища и возглавляют организацию и финансирование его мероприятий. Донаторы получают признание в виде фонарей и плакатов с их именами, поэтому праздники также служат рекламой для местного бизнеса. Интересно, что корпоративное спонсорство способствует распространению синтоистских обрядов и за рубежом. Например, в феврале 2019 года японская судостроительная компания провела церемонию закладки киля в синтоистском стиле на своём заводе в пригороде Шанхая.

В дни, не связанные с праздниками, маленькие святилища, как правило, представляют собой тихие уголки, которые посещают только местные жители. Ритуальные услуги, которые священнослужители совершают для местных прихожан, включают очищение о-хараэ для избавления от злого влияния, обряды взросления для маленьких детей и ритуалы дзитинсай, которые очищают землю перед новым строительством. И наоборот, крупные святилища, такие как Фусими Инари в Киото, привлекают толпы туристов в любой день; многие из них также служат местом проведения роскошных свадеб. Эти большие святыни также являются популярными местами для хацумодэ, первого паломничества в новом году. Например, токийское святилище Мэйдзи-дзингу нередко принимает более 3 миллионов посетителей за этот короткий период, и на ближайшей железнодорожной станции Харадзюку есть специальная платформа для приёма необычно большого потока посетителей. Интересно, что традиция хацумодэ возникла в ходе рекламных кампаний железнодорожных корпораций в конце XIX и начале XX веков, когда железнодорожные операторы рекламировали идею новогоднего посещения святилищ для увеличения продаж.

В относительно недавнее время люди, не связанные со священнослужителями синто, определяют некоторые святыни как «места силы» – такие места, где люди могут ощутить таинственную энергию. Определённые святилища стали туристическими достопримечательностями у поклонников аниме, которые хотят в реальности посетить святилища, которые послужили фоном в любимых фильмах. Священники могут извлекать выгоду из этих тенденций, включая неофициальные рассказы о «местах силы» и аниме в праздники или использовать на вотивных табличках эма, которые они продают; другие могут попытаться направить неортодоксальные практики посетителей в сторону «официальных» обрядов – кто-то добивается успеха, а кого-то это приводит к разочарованию.

Практика молитвы

Поскольку синто считается «исконно японской» религией, то можно было бы предположить, что японцы интуитивно знают, как вести себя в святилищах, но показательно, что во многих святилищах есть инструкции на японском языке по «правильному» протоколу поклонения ками (два поклона, два хлопка руками, складывание рук вместе при молитве, ещё один глубокий поклон). Священники также вешают плакаты, призывающие людей кланяться ками каждый раз, когда они проходят через ворота тории. Эти действия показывают, что священники синто постоянно учат японцев, как правильно практиковать собственные «японские» традиции.

В действительности именно практика – хороший способ понять место синто в современной японской жизни. Сегодня для многих людей святилища – это место, где можно между делом пообщаться с божествами или пойти для этого намеренно. Независимо от веры в действительное существование ками, люди действуют так, как будто ками существуют, когда они покупают амулеты для безопасности дорожного движения или несут священный паланкин ближайшего святилища – они практикуют синто. Просто так, на всякий случай.