Оказывается, в прошлом году исполнилось ровно сорок лет официальному сообщению о полной ликвидации натуральной оспы. Я просто позабыл, что этот факт донесли до нас, курсантов цикла «Избранные разделы патологической анатомии» в ЦОЛИУВ, ещё в январе 1979 года.

Рассказал об этом профессор Г.Г. Автандилов, который входил в группу экспертов ВОЗ. Занятия проходили на базе прозектуры Боткинской больницы. Заведовала ПАО доцент Кесарева (к сожалению, не вспомнил имени-отчества). Когда разговор зашёл об оспе, она поделилась своими воспоминаниями о вспышке этой ООИ в Москве в конце 1959 – начале 1960 годов. Тоже, получается, юбилейная дата.

Натуральная оспа, пожалуй, выкосила народу побольше, нежели какая-либо другая инфекция. Чума и холера приходили и уходили, а вирус оспы постоянно циркулировал в популяции Европы, Азии, Африки. А потом конкистадоры затащили его и в Новый Свет, где он в короткий срок убил миллионы аборигенов.

В Европе ежегодно погибало от оспы в среднем 1,5 миллиона жителей, а заболевали ею практически поголовно, как корью или краснухой. Даже в ХХ веке от оспы умерло в мире от 300 до 500 миллионов человек.

В Википедии есть список известных людей, умерших от оспы. Фигурируют в нём, преимущественно, представители европейский монархических династий, в том числе, король Франции Луи XV. Из наших соотечественников там упомянуты актриса Вера Комиссаржевская, император Пётр II (смерть его живописует Валентин Пикуль в романе «Слово и дело»), фаворит Петра Великого Александр Меншиков и дочь его Мария.

А также советский художник-плакатист, дважды лауреат Сталинской премии Алексей Кокорекин. Вот этот субъект и завёз в Москву из Индии особо опасную инфекцию, уклонившись от вакцинации перед поездкой в экзотические края. Далее отрывок из мемуаров хирурга Ю.В. Шапиро:

«Московский художник Кокорекин посетил Индию. Ему довелось присутствовать на сожжении умершего (от оспы – В.З.) брамина. Набравшись впечатлений и подарков для любовницы и жены, он вернулся в Москву на сутки раньше, чем его ждала жена. Эти сутки он провёл у любовницы, которой отдал подарки и в объятиях которой не без приятности провёл ночь.

Подгадав по времени прилёт самолёта из Дели, он на следующий день приехал домой. Отдав подарки жене, он почувствовал себя плохо, повысилась температура, жена вызвала «Скорую помощь», и его увезли в инфекционное отделение больницы имени Боткина… К утру больной затяжелел и умер.

Производивший вскрытие патологоанатом пригласил в секционный зал заведующего кафедрой академика Н. А. Краевского. К Николаю Александровичу приехал в гости старичок патологоанатом из Ленинграда, его пригласили к секционному столу. Старичок посмотрел на труп и сказал: «Да это, батенька, variola vera — чёрная оспа». Старик оказался прав… Завертелась машина Советского здравоохранения. Наложили карантин на инфекционное отделение, КГБ начал отслеживать контакты Кокорекина…

Как выяснилось, жена и любовница повели себя одинаковым образом — обе побежали в комиссионные магазины сдавать подарки. Обозначились несколько случаев заболевания оспой в Москве, окончившихся летальным исходом. Больницу закрыли на карантин, было принято решение вакцинировать оспенной вакциной всё население Москвы».

Ю. В. Шапиро, «Воспоминания о прожитой жизни».

Я впервые услышал эту историю от своего отца, который в начале 1961 года проходил усовершенствование на кафедре ЦОЛИУВ, и получил свежую информацию из первых рук – от непосредственных участников драмы.

По его словам, после установления диагноза прозектуру оцепили и продержали весь находившийся там персонал в карантине чуть ли не две недели. Мне запомнилось выражение отца: «Им на вилах через форточку колбасу передавали». Но никто, к счастью, не заразился.

За доцента Кесареву, которая тогда уже работала в ПАО, очень переживал её отец, врач-инфекционист или эпидемиолог. Он знал, что у его дочери оспа «плохо прививалась», т.е. кожная реакция была вялой, без образования выраженных рубчиков. Как, впрочем, и у меня было. Никаких следов не осталось. В одной из моих любимых книжек «Не проходите мимо» (типа романа-фельетона 1954 года) некая номенклатурная дама Виктория Айсидоровна Закусил-Удилова (в девичестве Спотыкач) поучает свою младшую подругу Веру Калинкину, что женщины, следящие за своей внешностью, прививают оспу не на плече, а на бедре. Чтобы шрамы были не так заметны, когда одежда с короткими рукавами или вовсе без оных.

Количество заболевших было невелико, поскольку население поголовно вакцинировалось. А передавалась инфекция через семейное барахло любвеобильного художника. Его родня быстро смикитила, что вещи из очага инфекции подлежат сожжению, и начала срочно распродавать или прятать у знакомых наиболее ценное имущество.

Всего во время данной вспышки в Москве от Кокорекина заразилось 19 человек (7 родственников, 9 человек персонала и 3 пациента больницы, в которую он был госпитализирован с нераспознанной оспой). От них заразились ещё 23 человека и от последних ― ещё трое. 3 из 46 заразившихся скончались.

На основе описанных событий Александром Мильчаковым была создана повесть «В город пришла беда» (1961), послужившая сценарием к одноименному фильму режиссёра Марка Орлова (1966). Я помню, что видел этот фильм по местному телевидению, причём диктор Мария Таран, объявляя о передаче, допустила смешную оговорку: «В город пришла ВЕСНА» (!) Между прочим, известная телеведущая О.В. Кокорекина – родная внучка того самого графика-плакатиста.

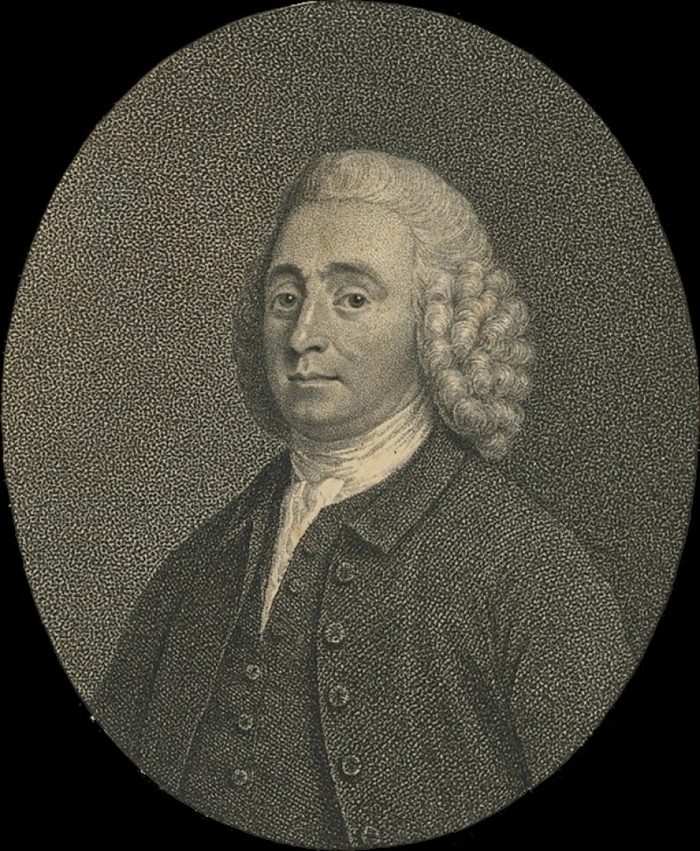

Последней жертвой натуральной оспы в Европе была сорокалетняя Janet Parker, фотограф отдела анатомии медицинской школы Бирмингемского университета (сентябрь 1978 года). Вирус оспы попал в её кабинет через вентиляцию из расположенной этажом ниже лаборатории профессора Бедсона, где работали с патогенным материалом без соблюдения адекватных мер защиты, якобы из-за отсутствия инвестиций.

Узнав, что Дженет заболела оспой, профессор перерезал себе горло в своём садовом сарае и через несколько дней умер в больнице. Еще одной косвенной жертвой вируса стал 71-летний отец Дженет, который умер от сердечного приступа во время посещения дочери. Увидев через стекло, что стало с его дочерью, отец упал замертво. Мать Дженет тоже заразилась оспой, несмотря на то, что ей сделали прививку сразу же после обнаружения оспы у дочери. К счастью, ее болезнь протекала легко, и она быстро поправилась.

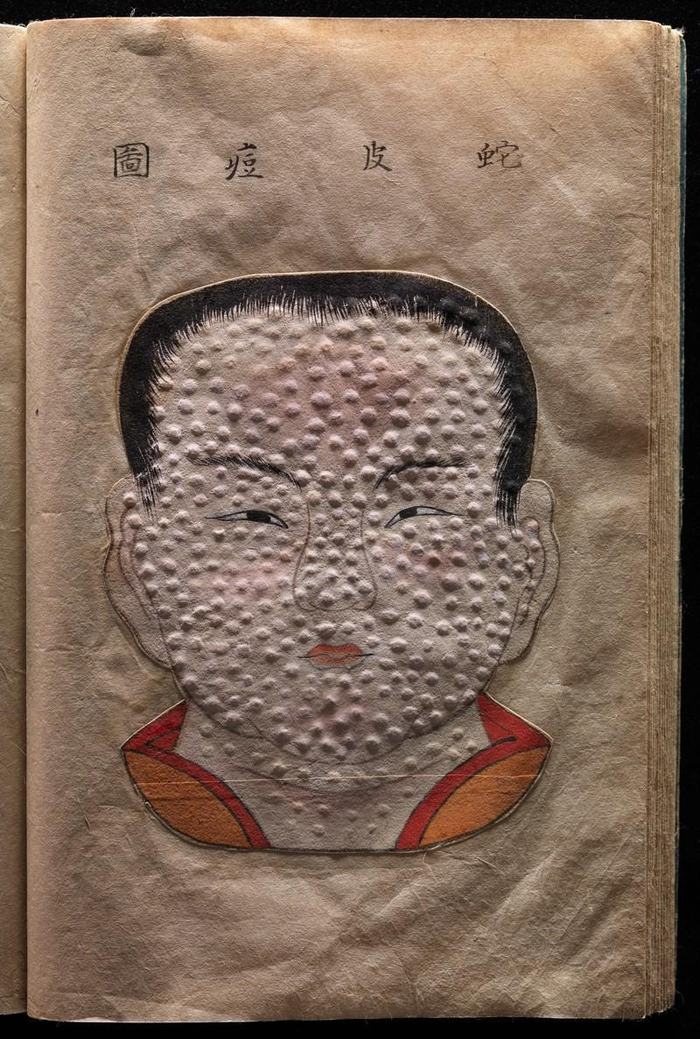

Впрочем, во все времена и во всех странах летальность при оспе не была поголовной. У выздоровевших оставалось пожизненное клеймо в виде специфических рубчиков на коже лица. Таких людей называли рябыми или шадровитыми. Рябыми были моя бабка Вера Михайловна, детсадовская нянечка тётя Поля, препаратор кафедры биологии, тоже Полина, завхоз Областной детской больницы по прозвищу «рябая ….». Ну и, конечно, товарищ Сталин туда же.

Лично с ним я не был знаком, но успел прожить при нём аж семь месяцев. И встречался с двумя людьми, которые близко знали великого вождя. Это по поводу теории шести рукопожатий или пяти уровней связей.

Отец рассказывал мне, что чучелко отца народов забальзамировали настолько халтурно, что вскоре у него начала портится кожа на лице. И для реставрации высочайшего лика изъяли макропрепараты рябой кожи из музея кафедры патанатомии Ростовского мединститута, коллекцию которого начал собирать учитель моего деда профессор И.Ф. Пожариский.

Во время Первой мировой войны Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону, где Иосиф Фомич и почил от сыпного тифа зимой 1919 года. А в то же самое время в Оренбурге мой дед В.П. Зайцев тоже лежал в тифу, но выжил.

И прожил ещё 30 лет, пятнадцать из которых возглавлял Губернскую (областную) больницу. Такое вот сплетение судеб. Вакцинацию как таковую (от латинского vacca – корова) давно отменили. Но культуры вируса оспы (от корня «сыпь», «сыпать») всё ещё хранятся в спецучреждениях США и РФ. А, м.б., и в других местах, или в природных очагах. Caveant consules!

https://www.doktornarabote.ru/publication/single/posledniaia...