Почему запретили "Тему" (СССР, 1979) Глеба Панфилова

Тема. СССР, 1979. Режиссер Глеб Панфилов. Сценаристы Глеб Панфилов, Александр Червинский. Актеры: Михаил Ульянов, Инна Чурикова, Евгений Весник, Евгения Нечаева, Сергей Никоненко, Наталья Селезнёва, Станислав Любшин и др. Фильм в 1979 был запрещен. Выход этой картины на экраны СССР состоялся в 1986 году, в итоге она собрала 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Режиссер Глеб Панфилов поставил 13 фильмов («В огне брода нет», «Прошу слова», «Валентина», «Васса» и др.), из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошло только «Начало».

В год выхода «Темы» на экраны советская кинопресса встретила ее весьма позитивно.

Вот что писал, к примеру, о «Теме» автор этих строк на страницах журнала «Кино» (Литва):

«Любовь к Родине, добру, ценностям культуры выражается в «Теме» через драматические судьбы, в конфликтном противостоянии мировоззрений. Именно такие смелые произведения, диаметрально противоположные серой, безликой массе «ниочемных» лент, необходимы нам сегодня, хотя горький опыт показывает, что именно они долгое время пробивали себе дорогу на экран с максимальными трудностями.

«Нравственность есть правда». Эти слова Василия Макаровича Шукшина вспоминаются во время просмотра фильма Глеба Панфилова «Тема». Картины, обратившейся к проблемам острым и болезненным, отнюдь не потерявшим злободневности и теперь, хотя ее съемки были завершены еще в конце семидесятых годов.

Более того, фильм Глеба Панфилова по сути предвосхитил те бескомпромиссные споры о правде искусства, подлинной нравственности, ответственности человека за свое дело, совести и чести, которые зазвучали в полную мощь в середине восьмидесятых. …

В одной из телепередач ведущий спросил у конструктора оригинального проекта, годами «прорывавшегося» сквозь бюрократические препоны: «Как вы считаете, когда нам будет нужна эта машина»! Конструктор ответил с печальной иронией: «Она нужна вчера». Разумеется, я далек от того, чтобы механически переносить производственные законы на развитие искусства, но твердо убежден, что наше вчерашнее духовное достояние было бы заметно богаче, если бы не «отстаивались» на полках хранилищ талантливые и правдивые произведения Элема Климова, Алексея Германа, Глеба Панфилова.

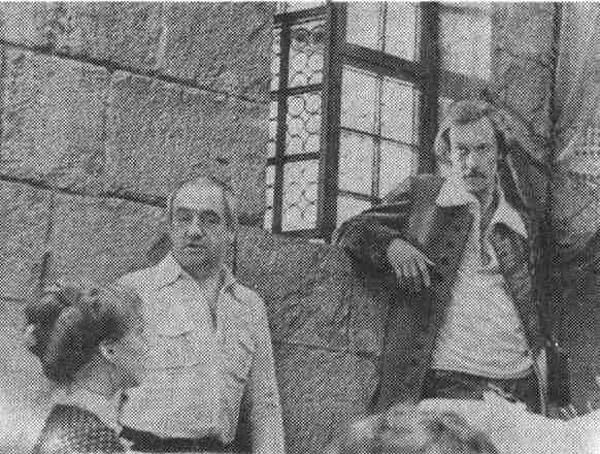

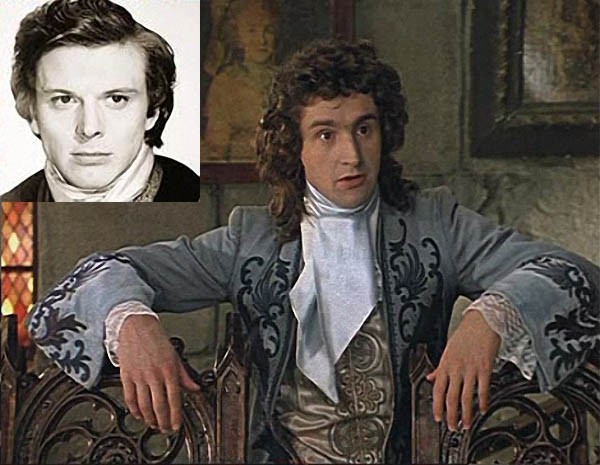

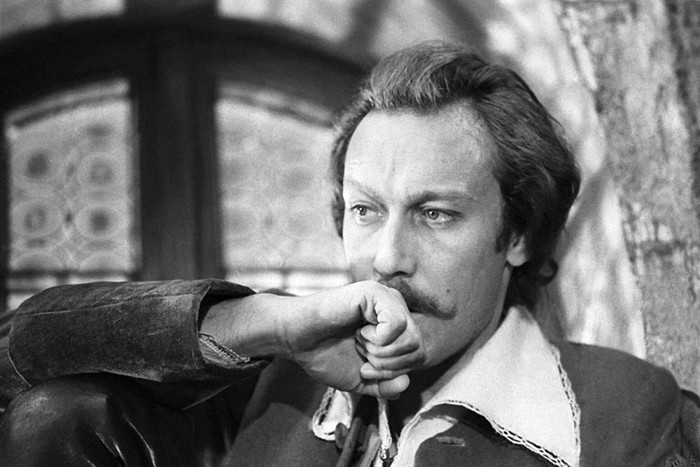

Да, многих из героев «Темы» не назовешь «образцами для подражания». Противоречивая фигура известного драматурга Кима Алексеевича Есенина, впечатляюще сыгранная Михаилом Ульяновым, далека от хрестоматийных представлений о заслуженных писателях. Раньше говорили о таких героях — нетипичны, мол...

Однако типичность вовсе не означает массовую распространенность. Дело в характерной тенденции явления. С этой точки зрения герой М. Ульянова, не первый десяток лет растрачивающий свой талант в угоду конъюнктуре, олицетворяет собой процесс, порожденный постоянными компромиссами в жизни и в искусстве, живучим принципом «как бы чего не вышло», желанием густо затушевать недостатки, обрисовать ослепительно-розовыми красками сомнительные эксперименты волюнтаристского толка.

Михаил Ульянов играет сильную личность. Ким Есенин на голову выше иных своих приятелей-беллетристов, поставивших свое перо на конвейер для получения очередного гонорара, которых нигде и никогда не мучают угрызения совести. Драма героя М. Ульянова в том, что пусть поздно, на шестом десятке, но понимает он, что нельзя так больше жить, нельзя писать вещи, нужные кому-то, а не самому художнику. Горькое это прозрение делает характер Кима Алексеевича саркастически едким, вспыльчивым.

Вот Ким Алексеевич играет в демократию: снисходительно выслушивает комплименты постового милиционера и учительницы-пенсионерки, «соображает на троих» вместе с двумя незнакомцами. Вот его словно прорывает волна самокритики и самоуничтожения, и он произносит длинную разоблачительную речь, обвиняя себя во всех смертных грехах. Вот он возмущенно узнает, что его сын бросил престижный режиссерский факультет ради какой-то там эстрады. Но и здесь его беспокоит, кажется, не профессиональная судьба сына, а то, что вереница разговоров и звонков «нужным людям» ради обеспечения парнишке «режиссерского будущего» оказалась теперь бессмысленной...

Привычка жить двойной бухгалтерией настолько укоренилась в сознании Кима Есенина, что ему кажется нелепым требование лейтенанта о штрафе. Не случайно, когда один из героев «Темы» — молодой ученый Андрей делает крупное открытие в области литературоведения, то его начальница, внешне, наверное, не менее благополучная, чем Ким Алексеевич, предлагает как нечто само собой разумеющееся свое соавторство...

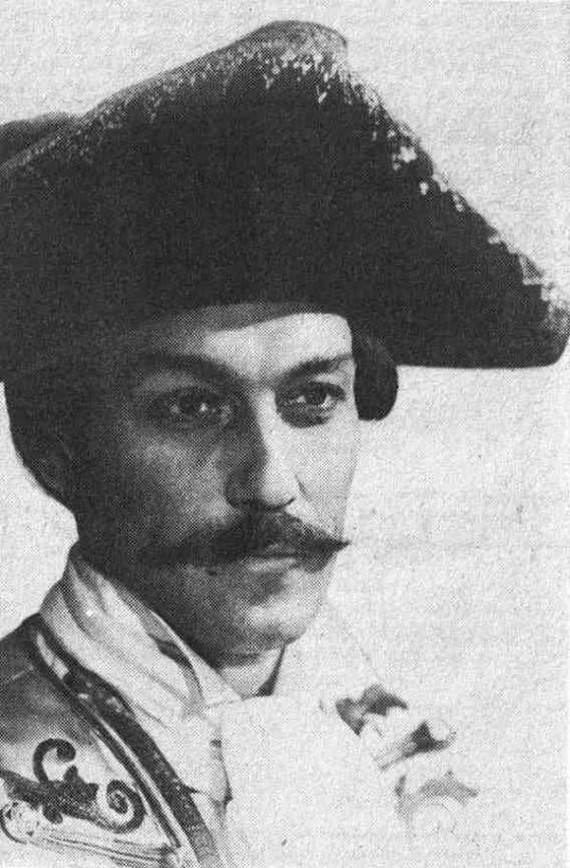

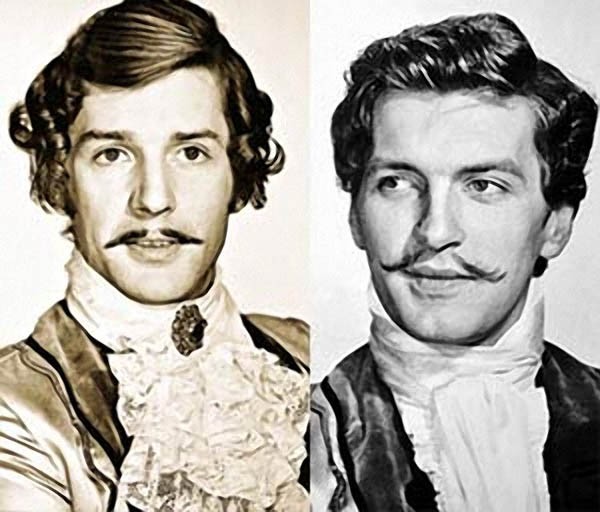

Здесь авторы затрагивают еще одну болезненную проблему, о которой в полный голос заговорили только недавно. Бесспорно, во имя продвижения науки вперед можно смирить свое самолюбие, понимая, что провинциальному, не увенчанному высокими званиями и степенями автору очень трудно получить признание, а под крылышком маститого руководителя, глядишь, что-то и получится... Но Андрей, такой, каким его играет Станислав Любшин, выбирает иной путь — борьбы до конца. И эту борьбу он проигрывает — слишком велико неравенство в силах и возможностях.

Андрею приходится уйти из института. И здесь — трагический слом судьбы. Позиция «непризнанного гения». Демонстративный переход на работу в... могильщики местного кладбища. Открытый вызов окружающим. Бесконечные разговоры об отсутствии свободы. И наконец — окончательное решение покинуть Родину...

Долгое время наше киноискусство изображало такие судьбы внедиалектично, а порой и просто карикатурно. Авторы «Темы» предпочитают иной тон разговора. Затравленный взгляд Андрея, его слова о «дяде», который прислал вызов»... В этом обреченном взгляде прочитывается дальнейшая судьба: ностальгия, жизнь воспоминаниями, попытки создать «там» нечто гениальное, постепенное забвение, отчаяние...

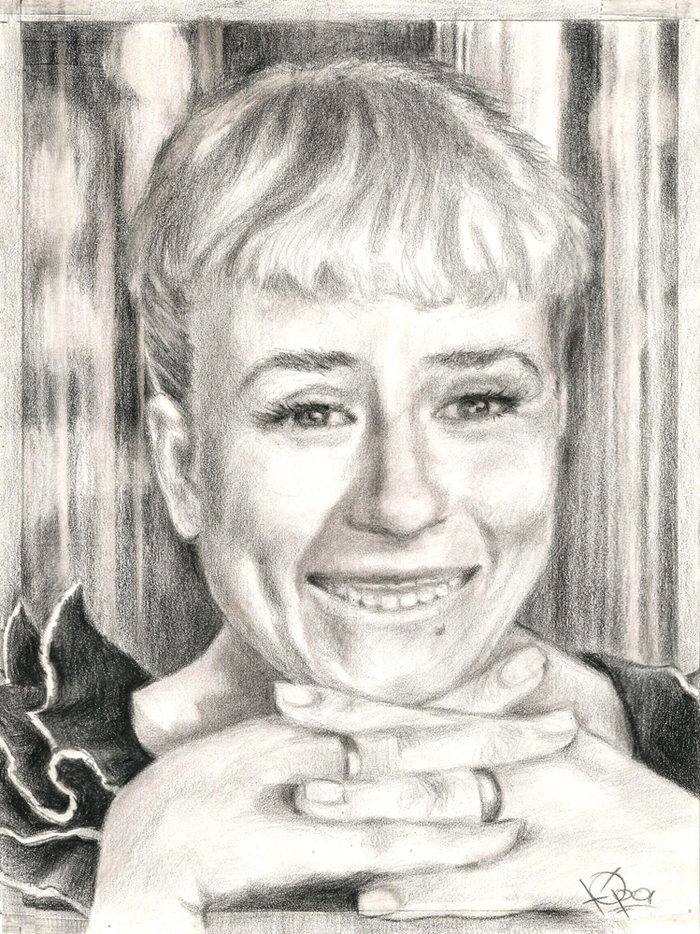

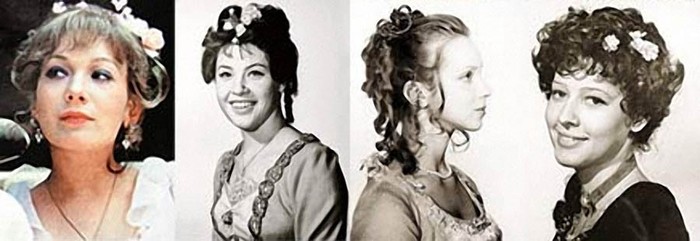

Рядом с Андреем — Александра, еще одна героиня картины. Глебу Панфилову всегда удавались женские характеры. Как и в фильмах «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Валентина», «Васса», одну из главных ролей сыграла Инна Чурикова. Ее Александра по профессии искусствовед, сотрудник местного музея. Скромная, сосредоточенная, в строгом костюме, безукоризненно владеющая французским, она как бы олицетворяет собой облик современной интеллигенции. Она, единственная из людей, окружающих Кима Есенина во время его выезда в провинцию, сказала ему правду об истинной, а не «номенклатурной» значимости его творчества, так как органически не способна лгать во имя сохранения добрых отношений.

Ее увлеченность талантливой поэзией рано умершего почти в полной безвестности местного писателя-самоучки передается даже Киму Есенину, который принимает решения прервать свою очередную «заказную» пьесу и написать книгу об истинности народного таланта. Впрочем, авторы дают понять, что решение это, скорее всего, импульсивное...

А завтра все может войти в привычную колею. Но хочется верить, что встреча Кима Есенина с Александрой не пройдет для него бесследно...

Любовь к Родине, к тем безграничным заснеженным просторам, которые так бережно и вдохновенно снимает камера Леонида Калашникова, к шедеврам древнерусской старины, к ценностям отечественной культуры звучит в «Теме» не через абстрактные понятия, а в человеческих судьбах, в конфликтном противостоянии мировоззрений, добра и зла, искренности и фальши, правды и лжи. Картина приглашает к дискуссии всех зрителей, для которых важен вопрос, не как живет человек, а каков он на самом деле!» (Федоров, 1986: 7).

В том же 1986 году маститый киновед Ростислав Юренев (1912-2002) писал на страницах «Советского экрана» так: «Я не могу понять долгой, семилетней задержки выхода фильма «Тема» на экран. Конечно, каждое новое, свежее, нестандартное решение современной темы может привести к неполному или неточному пониманию, но ведь это ведет к обдумыванию, к спорам, к сравнению с жизненными наблюдениями, зрителей, и именно это, а не полная плакатная ясность делает психологические драмы интересными. Но необычное всегда пугает некомпетентных. Прописные же истины забываются, не оставляя в душах следа. А самостоятельное решение затронутых художником сложных проблем воспитывает зрителя. И потом — думали ли товарищи, остерегавшиеся выпускать на экраны «Тему», о судьбе художника, о пути Глеба Панфилова, бесспорно, одного из самых талантливых и серьезных наших кинорежиссеров? Доказав в фильме «Начало» творческую подготовленность создать фильм о Жанне д'Арк, Панфилов так и не нашел сочувствия к своему превосходному сценарию… Панфилова уговаривали не убегать в средневековье, говорить о современности. И вот когда он сказал о современности, сказал даже не столь остро, как глубоко, — это кому-то показалось ненужным. … Прекрасная по драматургическому, режиссерскому и изобразительному мастерству, сложная, глубокая, кое в чем спорная, но увлекательная по мысли картина «Тема» хоть и поздно, но выходит на экраны. Она нужна нашей современности» (Юренев, 1986: 8).

Положительную рецензию на «Тему» опубликовал и кинокритик Евгений Громов (1931-2005): «Фильм необычен для нашего кино уже по своему материалу. Если в картинах крупных зарубежных режиссеров, прежде всего Феллини и Бергмана, нередко выводится на экран фигура мятущегося, рефлектирующего художника, то мы подобные смятения обычно предпочитаем не показывать. Словно их вовсе нет и не может быть у членов СП СССР и других творческих союзов. Или выходит, что от таких внутрихудожественных проблем надо уберегать широкую публику? Они-де ей непонятны, неинтересны. Глубочайшее заблуждение! Главные вопросы художественного творчества — вопросы не только эстетические, но и этические, идеологические, общезначимые. … «Тема» — смелый, яркий, глубоко патриотический фильм. Здесь можно было бы поставить точку в нашей статье, если бы не одно немаловажное обстоятельство. Фильм «Тема», выпущенный в прокат осенью 1986 года, был завершен производством еще семь лет назад. Все эти годы он лежал на полке. Фильм не устарел, он звучит удивительно злободневно. Тем не менее, уместно задаться вопросом: что испугало в нем людей, от которых тогда зависела его прокатная судьба? Ответ один. Испугала острая проблематика фильма. Обжег лед и пламень истины. Вероятно, и сейчас у фильма найдутся противники. Но сторонников, я убежден, неизмеримо больше» (Громов, 1988: 95, 98).

Высокая оценка «Темы» сохранилась и кинокритиков в XXI веке.

Литературовед и кинокритик Лев Аннинский (1934-2019) отмечал в глубине пространства «Темы» «главную героиню. Ее играет Инна Чурикова. Ледяная, застывшая, полная неясной беды фигура молодой женщины — отрицание расхристанных страстей. Вы всматриваетесь дальше: скорохватские ухаживанья именитого московского гостя — пустой номер: душа женщины не здесь, она — не для этих. Для кого же? И вы постепенно понимаете. Вы видите силуэт молодого человека. Приметы едва обозначены; ни лица, ни глаз; бородка — современный знак интеллигентности; в интонациях речи — та же интеллигентная сдержанность, но о чем говорит этот человек, почему работает могильщиком на кладбище, — вы уловить не можете, вам мешают «помехи». Какая-то изначальная бессловесность, косноязыкость вложена в условие картины;

Любшин играет человека, который, похоже, не может найти слов; смысл происходящего с ним вы ловите с трудом. Однако вы его ловите, и смысл становится еще пронзительнее оттого, что он доходит до вас сквозь завесу «помех». Вы доискиваетесь: почему же этот смутно видимый человек ушел из научного института в кладбищенские рабочие? Кто ему мешал? Непрошеные «соавторы»? Запретители? Опять ни лиц, ни подробностей… Но зачем лица? Разве лица бывают в такой роли? А может, тут стена безликости? Мягкая, невидимая стена. Стена, на которую натыкается всякий живой и активный человек.

Продолжая думать над причинами драмы, недоговариваемыми Чуриковой и Любшиным, под громкий бред, со смачным переизбытком «договариваемый» Ульяновым и Весником, вы делаете мысленный круг, возвращаетесь к фигурам первого плана, среди которых и выкаблучивают «писатели». Кто же виноват в несчастьях любшинского героя? В том, что вся система ценностей искажена? Не те ли неназванные догматики и зажимщики, которых он сквозь зубы проклинает? Нет, не они. Кто же? А та старенькая учительница, что с немым восторгом внемлет «есенинскому» бреду. Страшное открытие: ведь она, добрейшая, преданная труженица, десятилетиями-то и утаптывала почву фанфаронам лузой духа, помогала сеять вокруг себя атмосферу рабского благоговения перед дутыми авторитетами, вбивала в головы воспитанников те формулы, опираясь на которые произрастает в нашей культуре «Ким Есенин» со всем своим бурным «расцветом жанров». О нем, выпершемся на первый план с благоглупостями, можно, конечно, сказать: он виноват. А о ней, об учительнице, с ее благоглупостями — как это скажешь? …

Панфилов строит картину, как бы моделируя наши иллюзии: два-три осторожных штриха в глубине, в ледяном вакууме, в бездне, а для тех, кто не выдерживает, — литературная игра, жирные каракули по первому плану, спасательный круг: хватайтесь, держитесь, тут все привычно и понятно, тут писатель от жизни немножко оторвался, на лаврах почил, не поработал, как надо, тему не раскрыл. И куражится этот самый Ким Есенин, теша и дразня в нас внутренних чиновников: ага, вот кто нам мешает! Вот в ком дело! Безопасная, надо сказать, игра» (Аннинский, 2006).

Так в своей статье Ян Левченко задавался вопросом: «За что снятая с полки «Тема» получила в 1987 году «Золотого медведя»? За перестройку и новое мышление, за сбывшуюся мечту о гласности? За все хорошее, в котором тогда, в отличие от наших дней, никто не сомневался? За это тоже. Фильм попал в нужный контекст, в это время как раз резко вырос интерес к обновлению в Советском Союзе. … Это честное кино, дерзко бичующее нравы советской творческой элиты и пострадавшее за свою дерзость. Кино с политическим зарядом, как всегда уважали в Берлине. Но есть дополнительное обстоятельство. Картина Панфилова – образец не идеологической, но социальной и даже антропологической сатиры. Ее острие направлено на расподобление человека. Герой «Темы» не опускается лишь потому, что ему некуда падать, кроме кювета. Это смерть героя длинной, почти бесконечной эпохи мирного загнивания Советского Союза. В музыке, звучащей над этим разложением, слышится последняя надежда на новую жизнь. Быть может, ее-то и услышали в Берлине» (Левченко, 2010).

Мнения зрителей XXI века о «Теме», как это часто, бывает, разделились на «за» и «против»:

«За»:

«Один из моих любимейших фильмов, затрагивающий целый пласт так называемой творческой интеллигенции (среди которой было, конечно, и много отличных мастеров) как явления, идейных вдохновителей масс, пишущих ни о чем, снимающих ни о чем, говорящих ни о чем, с разным подходом и темпераментом, но в одинаково безыскусной, скучной манере. … Это очень красочный и точный набросок реалий того времени. Представлен ряд ярких, узнаваемых человеческих типажей… Мне кажется, фильм современен до сих пор, как истинно художественное произведение. Как и все Панфиловские картины, он глубок и чрезвычайно лиричен. По-моему, здесь сыграны одни из лучших ролей Михаила Ульянова и Инны Чуриковой» (Виталий)

«Да, очень трудно написать что-либо об истинном шедевре, чрезвычайно глубоком и искренним фильме, при просмотре которого кажется, что всё это происходит при тебе, настолько достоверно и эмоционально поставлен фильм. А Инна Чурикова гениальна, нет слов!» (Илья)

«Прекрасная картина о внутреннем поиске, поиске себя, поиске дела, о поиске нравственного стержня... Изумительный дуэт Ульянов — Чурикова, прекрасные пейзажи старинного русского города» (Анастасия).

«Против»:

«Раньше фильм мне нравился. Очень. Сегодня посмотрела с раздражением. Один "бедный гений" (Чижиков) — из прошлого, другой (гаишник) — из настоящего. Да, искренние, но полуграмотные чудики. … И высокомерие уездной барышни раздражает. Летописи читала, и от Кима в восторге была, и от эпитафий Чижика. … Ничем от Кима Есенина не отличается. Поджав губки, интеллигентно хамит бывшему кумиру. Кстати, он почему-то всё-таки востребован» (Криста).

«Приступал к просмотру с изрядной долей благоговения; всё-таки, режиссёр — сам Глеб Панфилов, а в главных ролях Михаил Ульянов и Инна Чурикова. От одних фамилий бросает в дрожь! :)) Увы, фильм так себе — просто безумная скукотища» (Г. Воланов).

Александр Федоров, 1986, 2021

Литература

Аннинский Л. Поздние слезы. М.: Эйзенштейн-центр, ВГИК, 2006.

Громов Е. Лед и пламень истины («Тема») // Экран 1988. М.: Искусство, 1988. С.95-98.

Левченко Я. "Тема" Глеба Панфилова и конец унылой эпохи // Синематека. 18.02.2010.

Федоров А. «Нравственность есть правда» //«Кино» (Литва). 1986. № 11. C. 7.

Юренев Р. Похвала необычной ленте // Советский экран. 1986. № 20. С. 7-8.