Месяц войны генерала Павлова

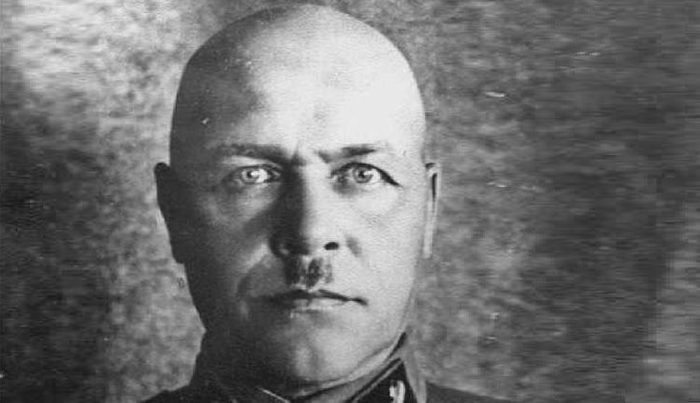

Генерал-полковник танковых войск (с 22 февраля 1941 г. - генерал армии), Герой Советского Союза, командующий Западным фронтом Дмитрий Григорьевич Павлов (1897-1941).

22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, был расстрелян генерал армии, Герой Советского Союза, командующий Западным фронтом Дмитрий Григорьевич Павлов. Вместе с ним расстреляли еще трех генералов - В.Е. Климовских, А.Т. Григорьева и А.А. Коробкова. Позднее все они были посмертно реабилитированы. О причинах случившегося и через 80 лет после начала войны спорят историки.

Заложники опоздавших решений

В русской истории не так много военачальников со столь же негативной репутацией, как у генерала Павлова. Выдвиженец, сделавший быструю карьеру в предвоенные годы, он якобы не сумел воспользоваться даже советами Г.К. Жукова, показавшего ему заранее в игре на штабных картах, как надо отражать удары противника в Белоруссии в первые дни войны. Примыкает к этой версии тезис "органы не ошибаются", постулирующий истинность выдвинутых против командования Западного фронта в июле 1941 г. обвинений: трусость, отсутствие распорядительности, развал управления войсками, сдачу оружия и складов противнику.

Последнее время отдельные "исследователи" идут еще дальше, обвиняя Павлова и других генералов в заговоре: якобы они проигнорировали ключевую директиву из Москвы.

Попробуем отделить зерна от плевел.

И начнем, во-первых, с того, что никакой директивы от 18 июня 1941 г. в архивах не обнаружено. А во-вторых, для принятия радикальных мер 18 июня 1941 г. было уже поздновато. Вопреки распространенному заблуждению, численность войск особых округов, даже в случае приведения их в боевую готовность с занятием обороны на границы, не обеспечивала устойчивой ее обороны.

Средняя плотность построения армий прикрытия составляла около 30 км на стрелковую дивизию вместо 8-12 км по уставным нормам. Такая разреженная оборона легко проламывалась немецкими соединениями, обладавшими нужным численным превосходством. Для построения войск с уставной плотностью требовалась переброска дивизий из глубины, которая к утру 22 июня 1941 г. еще далеко не была завершена. Даже с учетом построенных укрепрайонов ожидать от армий особых округов удержания границы не приходилось.

Почему возникла такая ситуация? Это было прямое следствие запаздывания развертывания войск Красной армии. Оно началось только после 10 июня 1941 г. - вместе с принятием соответствующих, в том числе политических решений.

Заложниками запаздывания стали командующие и войска особых округов.

Театр командующего

Известно, что вечером 21 июня 1941 г. генерал Павлов находился в театре. Но считать это предосудительным можно лишь при отсутствии документов и не зная хронологии событий. Серьезную задержку в приведении войск в боевую готовность в последние часы перед войной дал не отъезд Павлова в театр, а необходимость расшифровки поступившей из Москвы Директивы №1 (правильнее ее называть "директива без номера"). Получена она была только около часа ночи 22 июня 1941 г., много позже прибытия Д.Г. Павлова из театра. Сам запуск процессов шифровки и дешифровки текста директивы в округах вместо условного приказа о вводе в действие плана прикрытия был сомнительным решением Москвы, повлиявшим не только на Западный округ, но и на Киевский.

Дешифровки требовали дополнительные указания "не поддаваться на провокации".

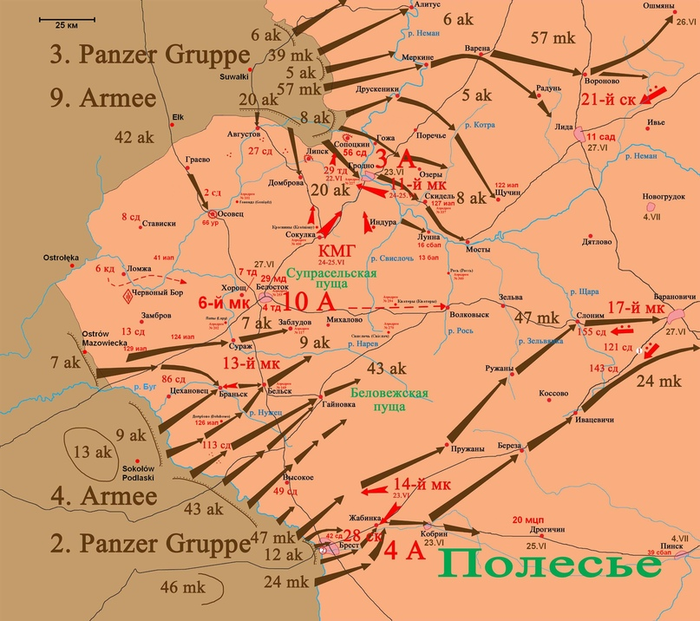

Дислокация войск группы армий "Центр" и Западного особого военного округа на 21 июня 1941 г.

Аэродромы командующего

Чего никто не мог предполагать и предусмотреть, так это скачкообразно катастрофического развития обстановки в воздухе. ВВС Западного особого округа насчитывали 1789 самолетов. Противостоявшую Д.Г. Павлову ГА "Центр" поддерживали 1628 машин 2-го воздушного флота. Казалось бы, у советских ВВС есть небольшое преимущество. Но это иллюзия: отмобилизованные Люфтваффе располагали в июне 1941 г. более многочисленным наземным персоналом, что позволяло выполнять наличным числом самолетов больше боевых вылетов в сутки.

"Мессершмитты" и "Юнкерсы" могли подниматься в воздух по 5-6 раз.

Это нивелировало формальное небольшое численное превосходство ВВС Западного округа, даже с учетом действий части сил 2-го воздушного флота немцев в Прибалтике.

Однако это было только одним аспектом проблем. Весной 1941 г. в СССР был запущен масштабный проект строительства бетонных взлетных полос на части авиабаз. Идея изначально разумная: ликвидировать пропуски в учебе пилотов весной и осенью в период распутицы, когда аэродромы раскисали. Хуже было с практической реализацией, порученной НКВД. В отчете о деятельности ВВС Западного фронта за 1941 г. есть такие слова:

"Несмотря на предупреждения о том, чтобы ВПП строить не сразу на всех аэродромах все же 60 ВПП начали строиться сразу".

В их числе оказались 16 основных аэродромов, на которых были сосредоточены запасы частей округа. В итоге сильные авиабазы округа оказались за несколько недель до войны выведены из строя, а самолеты теснились на оставшихся, не перекопанных и не перегороженных строительной техникой.

Результат массированных атак Люфтваффе на забитые самолетами авиабазы был предсказуем. Маневр советских ВВС (и не только в Белоруссии) был ограничен лишь авиабазами, счастливо избежавшими перекапывания взлетных полос. Полевые площадки без запасов горючего, боеприпасов и воздуха высокого давления проблему рассредоточения не решали. Соотношение же сил в воздухе именно в Белоруссии позволяло немецким ВВС методично выбивать авиасоединения Западного фронта за счет большего числа выполняемых вылетов. Рано или поздно немецким летчикам удавалось застать советские самолеты на земле в процессе заправки горючим или перезаряжания вооружения. Так, например, в ночь с 22 на 23 июня 127-й истребительный полк перебазировался на аэродром Лида и попал под удар.

В документах полка об этом сказано: "В связи с тем, что не была обеспечена заправка ГСМ8 наших самолетов, они не могли подняться в воздух и при штурмовке были выведены из строя".

Первый день войны стоил Западному фронту 738 самолетов, из них 528 самолетов было потеряно на земле и 210 в воздухе (в том числе 133 стали жертвой истребителей противника, 18 сбиты зенитками, а 53 не вернулись с боевого задания). Эти цифры вполне стыкуются с данными противника, Люфтваффе заявили за 22 июня в Белоруссии о 180 сбитых советских самолетах.

Разгром страшный и совершенно не удивляет самоубийство командующего ВВС Западного фронта И.И. Копца в конце дня 22 июня 1941 г. Однако причины его лежат не в плоскости решений Д.Г. Павлова и даже И.И. Копца. Точно такие же перекопанные взлетно-посадочные полосы были в полосе соседнего Юго-Западного фронта. Лишь ввиду лучшего соотношения сил там обошлись меньшими по абсолютным величинам потерями. Д.Б. Хазанов указывает на 277 потерянных в первый день войны на земле самолетов "по неполным данным". В "Справке о потерях материальной части ВВС ЮЗФ с 22 по 30.6.1941 г." указывается, что 22 июня на земле было безвозвратно потеряно (т.е. уничтожено противником) 135 самолетов и повреждено еще 102 машины.

Картина разгрома похожа, а масштаб зависел от силы удара противника. Немцы выставили против 2003 самолетов Киевского особого округа немногим больше 600 своих самолетов.

Разбитые советские истребители И-153 ("чайки"). Аэродром близ Минска. Начало июля 1941 г.

Ошибка командующего

Конечно, ошибочные решения в штабе Западного фронта тоже имели место. Роковую ошибку штаб Д.Г. Павлова в итоге допустил уже в первый день войны. Это переоценка группировки противника под Гродно. В вечерней (20.00) разведсводке Западного фронта от 22 июня 1941 г. утверждалось, что на гродненском направлении действуют две танковые и две моторизованные дивизии.

Это утверждение не соответствовало действительности.

Под Гродно находились только пехотные соединения вермахта, пусть и усиленные мощной артиллерийской группировкой, включавшей 14 дивизионов тяжелой и сверхтяжелой артиллерии, а также полк реактивных минометов. Именно рев тягачей тяжелых орудий был принят за звук танковых двигателей. Полугусеничные тягачи же, вероятно, были неверно опознаны советскими летчиками как бронетехника противника. В отчетных документах уверенно утверждалось:

"Воздушная разведка в первые же дни войны своевременно вскрыла Сувалкскую группировку мотомехвойск противника".

Эта ошибка имела далеко идущие последствия. В реалиях Второй мировой войны ключевую роль играли подвижные соединения, способные передвигаться с темпом до 100 км в сутки. Они составляли около 10% соединений сухопутных войск, но именно они решали глубокими ударами исход сражений. Обороняющемуся, как в случае с Западным фронтом в июне 1941 г., нужно было максимально точно знать, где находятся танковые и моторизованные дивизии врага. Требовалось противодействовать им в первую очередь, в том числе своими подвижными соединениями.

Д.Г. Павлов принял кажущееся вполне логичным решение и направил на Гродно свой единственный боеспособный 6-й механизированный корпус М.Г. Хацкилевича, укомплектованный автотранспортом и значительным числом новых танков (114 КВ и 238 Т-34). Первоначально 6-й мехкорпус был направлен на левый фланг, Д.Г. Павлов интуитивно направил его в полосу наступления 2-й танковой группы. Однако разведка действий танков под Брестом не вскрыла и ценный резерв выдвинулся под Гродно. Там корпус встретил плотные массы наступавшей немецкой пехоты и огонь зениток на прямой наводке. Тем временем танковые соединения Г. Гудериана двигались к Барановичам и далее на Минск, оставаясь незамеченными разведкой.

Являлась ли такая ошибка непростительной для командующего фронтом? Объективно она была типичной. Командование соседнего Юго-Западного фронта также неверно оценивало направление ударов противника. На Северо-Западном фронте катастрофические последствия имел незамеченный прорыв LVI моторизованного корпуса Э. фон Манштейна к Двинску (Даугавпилсу). Позднее, под Ленинградом, длительное время двигался незамеченным и замкнул блокаду города XXXIX моторизованный корпус.

Приказ командующего

Сведения о грозящей войскам катастрофе попали к командованию Западного фронта лишь волей случая. Командир 155-й стрелковой дивизии генерал-майор П.А. Александров в 8.30 24 июня 1941 г. доложил: "Подобрано в машине две польских карты. Одна из них с нанесенной обстановкой..."

Под "польскими" имелось в виду происхождение карт, на которые наносилась обстановка. Немцы пользовались армейскими польскими картами Белоруссии и Украины, захваченными ими как трофеи в 1939 г. Захват карты, на которой были обозначены три моторизованных корпуса танковой группы Г. Гудериана, резко менял оценку оперативной обстановки. Ранее на брестском направлении советской разведкой отмечалась всего одна танковая дивизия.

Теперь выяснилось, что их в шесть раз больше.

Что стал бы делать в такой ситуации любой другой командующий? Ответ однозначный: запрашивать Москву. Именно так поступал И.С. Конев под Вязьмой в октябре 1941 г. Командующий войсками Юго-Западного фронта М.П. Кирпонос даже усомнился в приказе отходить, не оформленном письменно. Это только усугубило и без того катастрофическую обстановку под Киевом в сентябре 1941 г.

Командующий Павлов на обращение в Москву время тратить уже не стал. В 15.40 25 июня 1941 г. он отдал распоряжение напрямую командиру 6-го мехкорпуса:

"Немедленно прервите бой и форсированным маршем, следуя днем и ночью, сосредоточьтесь [под] Слоним. Начало движения, утром 26 и об окончании марша донесите".

Вскоре следует общий приказ на отход всем оказавшимся под угрозой окружения войскам Западного фронта. Д.Г. Павлов не стал перекладывать ответственность и делить ее с Москвой. Обстановка и так ухудшалась с каждым часом. При этом верховное командование он о принятом решении, разумеется, информировал.

Сейчас, в ретроспективе можно констатировать, что решение на отход и прорыв было обоснованным. Резервов для предотвращения замыкания намечавшегося "котла" под Минском у командования Западного фронта не было. Резервы Ставки сосредотачивались далеко позади, на рубеже Днепра и под Витебском. Отход был единственным осмысленным вариантом действий, дающим надежду на спасение.

Столь же разумным было использование 6-го мехкорпуса в качестве тарана прорыва из окружения. Танкист Павлов понимал, что делает.

Солдаты командующего

Дмитрий Григорьевич по-прежнему располагал всего одним соединением, адекватным поставленным задачам - 6-м механизированным корпусом. Корпусом к тому моменту уже понесшим потери под Гродно и частично раздерганным по частям для обороны на рубеже реки Нарев (это следует из данных немецкой разведки и допроса командира 4-й танковой дивизии генерал-майора А.Г. Потатурчева).

Возможности снабжения 6-го мехкорпуса также неуклонно таяли под воздействием противника, немецкая радиоразведка перехватила донесение штаба корпуса, гласившее: "Последняя заправка в Волковыске; здесь половина запасов погибла под бомбами".

Имел ли какой-то эффект приказ Павлова на перегруппировку и отход? С одной стороны, он уже, к сожалению, запоздал. Немецкие танки вышли к Слониму и уверенно продвигались к Минску, замыкая "котел". С другой стороны, перегруппировка частей 6-го мехкорпуса все же состоялась и его танки, в том числе машины новых типов, стали тараном для прорыва из окружения на рубеже реки Зельвянки, по оси шоссе Белосток -Слоним. Несколько танков даже прорвались до самого Слонима, где были подбиты. Однако главным эффектом метаний 6-го мехкорпуса стали две подтверждаемые документами противника вещи.

Во-первых, это срыв плана германского командования по рассечению большого Белостокско-Минского "котла" надвое пехотой. Немецкий историк, непосредственный участник событий июня 1941 г. в Белоруссии писал: "На оперативном уровне, однако, советские атаки принесли успех. Германский ХХ АК оказался настолько серьезно скованным, что лишь 27 июня оказался в состоянии вновь перейти к наступлению. Таким образом, он потерял 3,5 дня"18.

Во-вторых, как следствие, произошло перетекание части сил советских 3-й и 10-й армий в западную часть "котла" через незамкнутую "горловину" южнее Гродно. Здесь, ближе к Минску, кольцо окружения было менее плотным, что способствовало прорывам в направлении Припятской области.

По существу, решение генерала армии Павлова спасло немало жизней тех, кто пробивался из окружения, в том числе В.И. Кузнецова, будущего командующего 3-й ударной армией и покорителя Рейхстага.

Расплата командующего

Подводя итог, констатируем: Дмитрий Григорьевич Павлов находился в наихудших условиях в сравнении с другими командующими войсками особых округов в июне 1941 г. Вверенные ему армии попали под удар сразу двух танковых групп противника.

Такого удара не держал никто.

Когда две танковые группы повернулись против Юго-Западного фронта, последовал киевский "котел".

Когда две танковые группы были сосредоточены под Вязьмой против Западного и Резервного фронтов, последовал вяземский "котел".

Соотношение сил в воздухе также было наихудшим среди особых округов и стремительно ухудшалось по мере разгрома аэродромов и уменьшения числа самолетов в строю.

Уже в первый день войны в Москве провели линию, дальше которой нельзя отступать ни на шаг

Неверная оценка направления главного удара противника была вполне типичной для советских командующих в 1941 г. В целом приходится констатировать, что арест и расстрел Д.Г. Павлова не был обоснован с точки зрения его личных промахов. Речь шла лишь о попытке скрыть системные проблемы наказанием конкретных личностей, якобы совершивших непростительные ошибки.

Сейчас, когда картина событий достаточно точно восстановлена по документам обеих сторон, перекладывание на Д.Г. Павлова и его штаб ошибочных и запоздалых решений верховного командования представляется далеким от действительности.