Дело генерала Павлова. Нужно было найти "козла отпущения"

Самое начало Великой Отечественной войны. Советская армия на Западном фронте приняла главный удар противника. Менее чем за неделю немецко-фашистские войска проникли вглубь советской территории и взяли Минск. На фоне трагических событий разыгрывается личная драма командующего Западным фронтом, генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова. Его отзывают с фронта, снимают с должностей и подвергают уголовному преследованию. Его обвинили в трусости и преступном бездействии – для военного мотивировка предельно унизительная.

Дмитрий Григорьевич Павлов

Павлов сделал головокружительную армейскую карьеру, начав добровольцем во время Первой мировой войны и дослужившись до генерала. Служба в императорской армии, немецкий плен, участие в Гражданской войне в составе Красной армии, командование полком в конфликте вокруг КВЖД в Маньчжурии, участие в Гражданской войне в Испании, боевых операциях на Халхин-Голе и Советско-финской войне, разработка принципов применения танковых соединений и руководство Автобронетанкового управления Красной армии – вот основные вехи на ратном пути генерала Павлова. Вершиной его военной карьеры стало получение высшей награды – звезды Героя Советского Союза.

В июне 1940 года вступив в должность командующего Белорусским особым военным округом, а впоследствии после переименования – Западным особым военным округом, Павлов погрузился в вопросы бытового устройства, снабжения, передислокации вверенных ему частей. Дело в том, что после присоединения Западных Белоруссии и Украины в результате сентябрьского похода Красной армии в 1939 году, граница Советского Союза в Европе отодвинулась на запад. Это потребовало ускоренного обустройства новой границы, перемещения военных частей и их размещения на новой территории. Решением этих вопросов, по большей части, и занялся Павлов на должности командующего военным округом.

Генерал Павлов

В округе проходили учения, но, по большому счету, они сводились к отработке вариантов нападения советских войск на вражеские укрепления. Оборонительным действиям не уделялось должного внимания. Г.К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» описал командно-штабную игру на картах с редкой для того времени легендой – Павлов должен был отразить нападение условных немецких войск во главе с Жуковым. Решения Павлова были непоследовательными, действия невразумительными и Жукову он проиграл. В книге Жуков вспоминал: «Игра изобиловала драматическими моментами для восточной стороны. Они оказались во многом схожими с теми, которые возникли после 22 июня 1941 года, когда на Советский Союз напала фашистская Германия...». Удивительно, но история повторилась спустя полгода в реальной боевой ситуации, только противником был не товарищ из советского генеральского цеха, а отмобилизованная немецкая армия.

Слева — генерал Павлов

В субботу 21 июня 1941 года за сутки до вторжения Павлов и начальник штаба подведомственного ему округа В.Е. Климовских докладывали руководству о подозрительных передвижениях на границе, приближении к границе немецких колонн и демонтаж в ряде мест на границе проволочных заграждений. Вечером того же дня Павлов отправился в Дом офицеров в Минске на спектакль «Свадьба в Малиновке». В час ночи 22 июня позвонил нарком обороны С.К. Тимошенко и призвал к спокойствию: «Вы будьте поспокойнее и не паникуйте. Штаб соберите на всякий случай сегодня утром, может, что-нибудь и случится неприятное, но, смотрите, ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провокации, позвоните». Через пару часов немецкие самолеты пересекли границу, вражеская артиллерия открыла огонь по позициям советских войск – началась война.

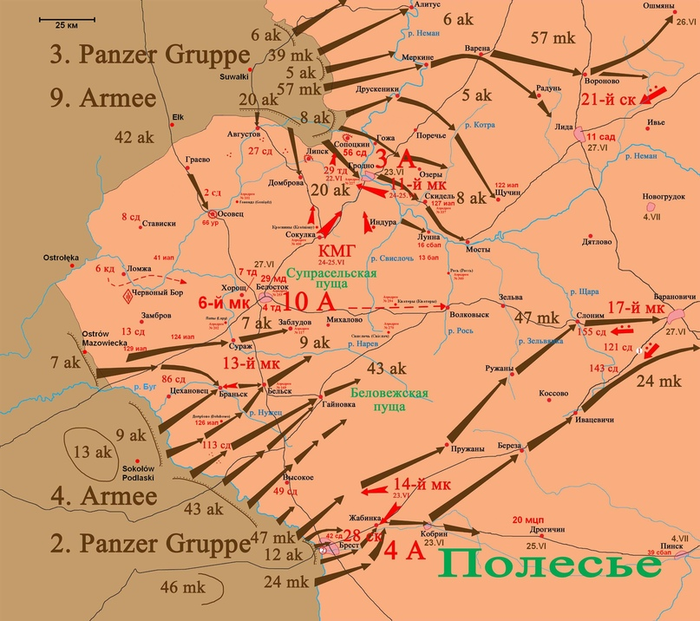

Начало войны

В первые часы войны приказов о конкретных действиях на фронте из Москвы не поступало. Только в 7.15 утра высшим командованием была подготовлена директива об уничтожении вражеских сил в районах, где они нарушили советскую границу. В часы управленческого вакуума по западному фронту Павлов отдал приказ, который в полной мере показал смятение и разобранность военного руководства в первые дни войны. В 5.25 Павлов приказал: «Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий приказываю поднять войска и действовать по-боевому». Приказ не говорил, нужно ли держать оборону или переходить в наступление – расплывчатая фраза «действовать по-боевому» могла означать и то, и другое, и третье. Приказ лишь позволил войскам применить оружие к противнику без постановки конкретных боевых задач. Может быть, потому, что у самого Павлова не было на такой случай никаких директив от советского армейского руководства.

Основные удары на Западном фронте

Тем временем немецкие войска, двигаясь двумя клешнями к северу и югу от Белостока, окружили передовые соединения Западного фронта. В Белостокском «котле» оказались 3-я и 10-я советские армии. Войска, которым удалось отойти, попали в несколько «котлов» восточнее Белостока. В районе Гродно советские корпуса предприняли попытку контрударов, что вынудило противника на этом участке перейти в оборону. Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Ф. Гальдер в своем дневнике записал слова немецкого генерала Отта о событиях под Гродно: «Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов; теперь это недопустимо». Локальное сопротивление Красной армии на Западном фронте не изменило общей картины развития событий.

К 25 июня первые немецкие корпуса вышли на подступы к Минску. В течение следующих двух дней к столице Белоруссии прорвались три танковые дивизии и несколько моторизованных корпусов. Несмотря на приказ наркома обороны С.К. Тимошенко город не сдавать, 28 июня Минск пал, советские части, оборонявшие город, отошли на восток. В районе Минска сомкнулись клешни двух танковых групп противника, образовав Минский «котел». В окружение попали остатки 3-й, 10-й, а также войска 4-й и 13-й армий. 29 июня уже в глубоком тылу немецких войск были подавлены последние очаги героического сопротивления в Брестской крепости.

Минск в июне 1941 года

В условиях разворачивавшейся трагедии на западном направлении в Москве искали виновных в столько скором поражении. 30 июня командующего фронтом Павлова отстранили от должности и вызвали в Москву. Павлов имел разговор с наркомом иностранных дел В.М. Молотов и начальником Генерального штаба Красной армии Г.К. Жуковым. Аудиенции И.В. Сталина генерал не удостоился, что стало знаком готовившегося решения относительно его судьбы. С понижением в должности до заместителя командующего Павлов отправился обратно на Западный фронт. Однако, 4 июля на пути в штаб фронта в Гомеле его машину остановили в селе Довск Гомельской области и генерала отправили в Москву. По всей видимости, решение о его аресте окончательно созрело у высшего руководства страны.

И.В. Сталин

Павлов обвинялся в антисоветском военном заговоре, предательстве интересов Родины, нарушении присяги и нанесению ущерба боевой мощи Красной армии. Согласно вменявшейся генералу статьи 58-1б УК РСФСР измена Родине, совершенная военнослужащими, каралась высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего имущества. Также Павлову приписывалось нарушение статьи 58-11 УК РСФСР, запрещавшей организационную деятельность, направленную к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений, с назначением того же наказания, что и за основное преступление. Наряду с генералом Павловым по делу проходили другие военачальники Западного фронта: начальник штаба Западного фронта В.Е. Климовских, начальник связи того же фронта А.Т. Григорьев и командующий 4-й армией А.А. Коробков.

М.Н. Тухачевский

Развивая тему заговора, следователи связывали Павлова с врагами народа командармом 1-го ранга И.П. Уборевичем и генералом К.А. Мерецковым. В 1937 году Уборевич проходил по «делу Тухачевского», ему было предъявлено обвинение в шпионаже и заговоре, завершившееся расстрелом. Дело о «военно-фашистском заговоре» во главе с маршалом М.Н. Тухачевским стало началом чистки в армии и, в первую очередь, в отношении тех, кто входил в предполагаемый близкий круг заговорщиков. Мерецков несколько лет работал вместе с Уборевичем, высоко оценивал его вклад в воспитание советских командиров разного ранга и не мог не попасть под подозрение.

В начале войны Мерецков, так же, как и Павлов, был обвинен в контрреволюционной деятельности. В ходе следствия Мерецков показал, что в 1936 году будучи в командировке в Испании способствовал карьерному росту Павлова: «...Уборевич меня информировал о том, что им подготовлена к отправке в Испанию танковая бригада и принято решение командование бригадой поручить Павлову. Уборевич при этом дал Павлову самую лестную характеристику...» Так устанавливалась связь между расстрелянным за предательство Уборевичем и его учениками – Мерецковым и Павловым. По счастливому случаю Мерецкову удалось избежать смертного приговора. После того, как он в августе 1941 года написал покаянное письмо Сталину, его освободили и направили на фронт. Павлову такой участи не суждено было испытать.

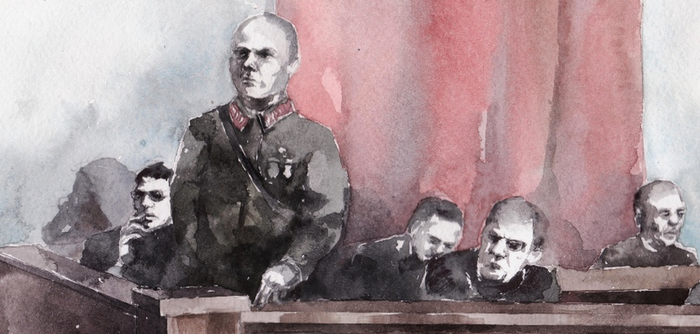

Процесс над Павловым

22 июля 1941 года в ходе рассмотрения дела в Верховном суде СССР действия Павлова и его заместителей были кардинальным образом переквалифицированы с контрреволюционной деятельности на халатное отношение к службе (статья 193-17б УК РСФСР) и действия по сдаче вверенных военных сил и оставлению неприятелю средств ведения войны вопреки военным правилам (статья 193-20б УК РСФСР). Генерал предъявленные обвинения не признал.

Одним днем военная коллегия Верховного суда СССР признала подсудимых виновными во вменяемых преступлениях и назначила наказание в виде смертной казни, конфискацией имущества и лишением воинского звания. Приговор немедленно был приведен в исполнение. По горячим следам вступивший в должность наркома обороны Сталин издал приказ № 0250 от 28 июля 1941 года, в котором подвел итог судебному разбирательству: «Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание воина Красной Армии, забыли свой долг перед Родиной, своей трусостью и паникёрством, преступным бездействием, развалом управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, допущением самовольного оставления боевых позиций частями нанесли серьёзный ущерб войскам Западного фронта».

Приказ преследовал воспитательные цели и служил подтверждением показательного характера проведенного расследования: «Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, забывающие долг перед Родиной, порочащие высокое звание воина Красной Армии, все трусы и паникёры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно караться по всем строгостям законов военного времени, невзирая на лица. Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше».

В 1957 году в эпоху реабилитации военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Павлов восстановлен в званиях и наградах. Так завершилось дело, показавшее атмосферу первых месяцев войны – горестных, безумных и отчаянных.

Источник публикации: паблик ВКонтакте История и Право

Лига историков

18.3K пост54K подписчик

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения