Капитализм. "Взгляд сверху"

Данная работа направлена на понимании современного капитализма, краткое изложений некоторых наблюдений и их обобщение.

1. Капитализм изменился

Капитализм со времён Маркса изменился. Как известно из диалектической логики, если нечто изменилось – значит, в тоже время оно осталось собой. Если капитализм изменился, значит, осталось деление общества на классы продавцов и покупателей рабочей силы с антагонистическими интересами.

Но почему осталось? Ведь уже 200 лет назад, с первым кризисом перепроизводства, когда рабочие стали голодать оттого, что произвели слишком много продуктов, для капитализма прозвенел звонок с того света. 150 лет назад Маркс показал, что тормозящая развитие производительных сил оболочка капиталистических производственных отношений должна разорваться и указал силу, которая её разорвёт – пролетариат. 100 лет назад началась эпоха пролетарских революций. Тем не менее капитализм до сей поры не сдал позиций. Почему?

2. Почему капитализм не рухнул?

Капитализм должен рухнуть не оттого, что он негуманен, а оттого, что он объективно тормозит развитие производительных сил (не только технических, но и главной производительной силы – человека). Действительно, если производительность труда выросла настолько, что способна обеспечить полное удовлетворение разумных потребностей и всестороннее развитие всех членов общества; и при этом все работоспособные члены общества занимаются общественно-полезным трудом (производством благ), то блага должны стать бесплатны и общедоступны, сам собою должен наступить коммунизм. Исходя из «логики капитализма» этого допускать нельзя.

Кризис перепроизводства как раз означает, что благ произведено столько, что дальнейший рост объёма продаж в 𝑛 раз должен вызвать снижение рыночных цен в 𝑚>𝑛 раз. Стало быть, выгоднее излишки продуктов уничтожить, если, конечно, нельзя найти новый рынок сбыта. Это классический кризис перепроизводства. В «чистом виде», пожалуй, последний такой кризис – «великая депрессия» (1929-1933). Но прогресс на месте не стоит, производительность труда растёт и каждый последующий кризис перепроизводства должен быть глубже предыдущего и эта объективная экономическая причина должна привести к падению капитализма. Капитализм до сей поры не рухнул, потому что выработал способ самосохранения.

3. Способ самосохранения капитализма

Способ этот заключается в том, что развитие технологий в каждой отрасли, приводящее к росту производительности труда (в отрасли) компенсируется ростом непроизводственных издержек 1-го рода (по Марксу), то есть, таких, которые обусловлены именно особенностями капиталистического строя. Поэтому производительность труда в обществе в целом топчется на месте. Этот процесс идёт объективно, независимо от воли и гуманности отдельных капиталистов. У капиталистов накапливается избыток капитала Они мучаются вопросом: «Куда деть деньги?», чтоб их стало ещё больше и с новой силой встал вопрос. Точки выгодного вложения денег (то есть, обращения денег в капитал, как говорят капиталисты, «в активы») заняты, а золотые унитазы («пассивы») приелись.

В такой ситуации выгоднее оказывается вкладывать не в действительное производство, а в ростовщичество и финансовые спекуляции. Предположим, капиталист вкладывал капитал в строительство жилья. Но если жилья оказывается «слишком много»

в том смысле, что дальнейшее строительство чревато снижением цен, капиталист вместо строительства откроет банк, который будет выдавать ипотеку. Это лишь один пример. Капитал из действительного производства выплёскивается в сферу финансовых спекуляций, общественно-бесполезных услуг, на обработку массового сознания и военно-полицейское насилие.

Эта картина проста, но вызывает непонимание и массу возражений. Зачем капиталисту увеличивать непроизводственные издержки? Являются ли пролетариями наёмные работники банков, рекламных агентств и охранных предприятий? Производят ли они прибавочную стоимость? Наконец, являются ли они нашими потенциальными союзниками в борьбе за коммунизм?

4. О подходе к изучению капитализма «в целом» как замкнутой экономической системы

Непонимание и возражения возникают, пожалуй, оттого, что изучая политэкономию, «принято» концентрировать внимание на отдельных агентах капиталистической системы. Есть Капиталисты, есть Пролетарии. Те и другие погружены в некую систему общественных отношений и вынуждены действовать по законам этой системы. Конечно, Маркс пошёл гораздо дальше своих предшественников и показал историческую ограниченность такой системы с её объективными экономическими законами. Но всю замкнутую капиталистическую систему в целом Маркс не успел рассмотреть (хотя в третьем томе «Капитала» приблизился к этому). И стоит выйти на уровень рассмотрения системы «в целом», как мы заметим у системы свойства, ранее ускользавшие от нашего внимания, мы видим обстоятельства, значительно (как ни странно) упрощающие наше исследование. (Это можно сравнить с примером из геометрии. Мы можем изучать «дифференциальные» свойства точек на искривлённой поверхности, но какова поверхность в целом – сфера, тор или, может, двухполостной гиперболоид «из точки» не видно, как за деревьями бывает не видно леса).

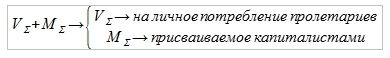

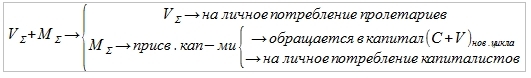

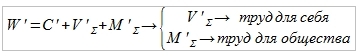

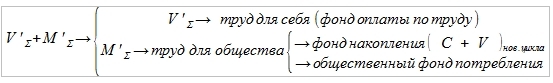

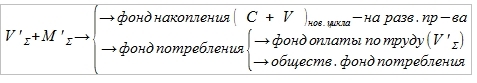

Новые обстоятельства, проявляющиеся при рассмотрении замкнутой капиталистической системы в целом, в частности, такие. В известной формуле стоимости товара, произведённого на капиталистической фабрике W=C+V+M исчезает «прошлый труд» С. Яснее проявляется всеобщий закон капиталистического накопления: рост степени эксплуатации М/V не закрывается от нашего взора тенденцией к снижению нормы прибыли М/(С+V). Рассмотрение в качестве подсистем замкнутой экономической системы отдельных стран (в этом случае, для стран, которые не являются замкнутыми системами, конечно, С не исчезает) показывает, как стоимость перетекает не только из кармана в карман, но и из страны в страну, объясняя неравномерность экономического развития. Но ещё рассмотрение капиталистической системы «в целом» разрешает поставленные выше (в конце § 3) вопросы.

Не секрет, что при капитализме востребован тот труд, который приносит капиталисту прибыль. Это относится к любой профессии наёмного труда. Наука – и та как ателье обслуживает заказы клиентов, разрабатывая средства экономического закабаления, психологической обработки и военного подавления….

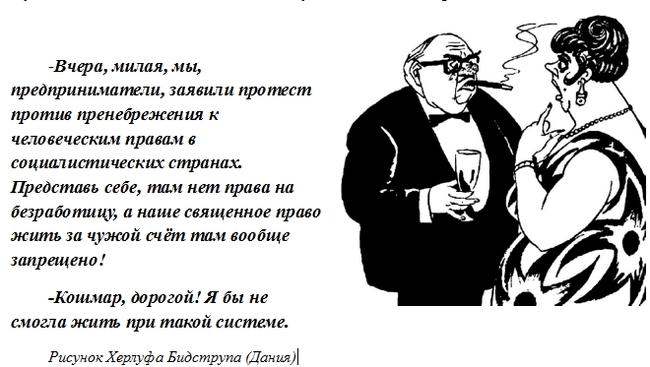

Но ни охранник, ни рекламный агент ни мерчендайзер ничего не производят. Расходы на их зарплату, а также на содержание офисов и разного рода технических средств торгового, рекламного, охранного и тому подобного назначения – это непроизводственные издержки. Неужто не выгодно «рачительным хозяевам» сокращать их? Но сокращать их – значит больше капиталов будет в действительном производстве, тогда будет перепроизводство. Просто сократить рабочий день и снизить пенсионный возраст – это при капитализме нонсенс. Капитал должен высасывать как можно больше труда.

Спасение для капитализма в сопряжении общественно полезного труда с общественно бесполезным. Вспомним пример с ипотекой. Само по себе бесполезное не продашь. Но если ты хочешь воспользоваться продуктом общественно-полезного труда строителей и инженеров, овеществленном в виде квартиры, ты вынужден воспользоваться продуктом общественно-бесполезного труда сотрудников кредитных учреждений. Что-то вроде того, как Ходжа Насретдин продавал верблюда вместе с кошкой…

Из официальной статистики очень выловить численные данные о степени перекоса российской экономики в сторону «превратного» (непроизводственного) сектора. Например, Калабеков на сайте http://refru.ru/ приводит такие данные: с в 2014 году численность россиян, занятых в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве составила 25 млн. человек против 41,5 млн. в 1990 г, а занятых в торговле и общественном питании – 12,5 млн. против 5,9 млн. в 1990 году. Но поскольку «сопряжение» производственных и непроизводственных издержек происходит порою в лице одних и тех же работников, эти данные мало раскрывают картину. В работе каждого есть «полезная» составляющая, но всё больше растёт «бесполезная». Первая приносит работнику моральное удовлетворение, вторая – моральный износ. В работе врача (по моей оценке) вторая составляет процентов 80.

5. Как описанный подход помогает решить вопрос о современном пролетариате и производстве прибавочной стоимости

Являются ли наёмные работники в банках, рекламных агентствах, охранных предприятиях и т. п. и пр. пролетариями? Да, если они продали свою способность к труду и вынуждены делать то, что прикажет босс, за зарплату в 𝑥 единиц, затрачивая труда в 𝑦>𝑥 единиц. Каков бы ни был этот труд. Даже если специфика профессии делает отпечаток на сознании, такой пролетарий может быть погружен в «мир симулякров», плохо представлять, «какие булки на каких деревьях растут» и никак не организован в «железные батальоны», готовые шагать «мерной поступью».

Создаёт ли «общественно бесполезный труд» (преобладание которого является спецификой некоторых профессий) прибавочную стоимость? Да, если 𝑦>𝑥 (иногда 𝑦≫𝑥). Если смотреть В ЦЕЛОМ. Ведь мерой стоимости товара являются средние затраты труда, вложенные в него в данном обществе. А в ДАННОМ ОБЩЕСТВЕ появление полезного продукта у потребителя СОПРЯЖЕНО с проведением целого ряда финансовых спекуляций, бюрократических процедур, рекламных кампаний и «многого-многого другого», без чего трудно представить современный капитализм. Избыток капитала и постоянно терзающий капиталистов вопрос «куда деть деньги» ищет «новые и новые опции» ко всем прелестям современной жизни…

Есть ещё один парадокс современного капитализма: чем сильнее акулы капитализма, чем больше прибыли транснациональных корпораций, тем больше должно быть мелких лавочников, самозанятых граждан с крайне низкой производительностью труда. Эти люди выплёвываются из капиталистической системы – они становятся лишними для потребностей накопления капитала. Они не должны вымереть – они в товарном хозяйстве нужны в качестве тех, кто обменивает свой труд на меньший труд работников капиталистических предприятий, разница кладётся в карман капиталисту. Проще сказать – нужны в качестве «потребителей».

6. Выводы

Из всего вышеизложенного вытекает 2 вывода.

Первый: поскольку рост доли общественно-бесполезного труда и доли пролетариев, занимающихся преимущественно общественно-бесполезным трудом (а также «самозанятых мелких лавочников», см.. например, https://360tv.ru/news/obschestvo/rosstat-samozanjatyh-v-ross...) неизбежно растёт с развитием капитализма, на эту категорию граждан коммунистам следует обращать внимание и вести среди них пропагандистскую работу, которая требует определённой специфики, связанной со спецификой профессий. Этим я не хочу сказать, что офисный планктон и мелкая буржуазия – ныне прогрессивный класс. По-прежнему, как и 100 лет назад, коммунисты должны главную опору искать в производительных работниках, в промышленном пролетариате. Но я хочу предостеречь от повторения ошибки некоторых марксистов прошлого, которые игнорировали важность союза с наиболее многочиленным классом того общества – с крестьянством.

Второй: преобладание общественно-бесполезного труда в современном капитализме означает потенциально огромные преимущества социализма в связи с отсутствием потребности последнего в такого рода труде. Преимущества социализма перед капитализмом сегодня больше, чем когда-либо раньше. Социализм, если он будет построен в отдельно взятой стране, сможет в исторически кратчайшие сроки победить капитализм экономически. Капиталисты, понимая это, готовы тратить «астрономические суммы» (которые у них, как сказано, в избытке) на предотвращение сей «страшной перспективы».

А. Дмитриев