История семейств аммонитов - Aspidoceratidae. Часть 5

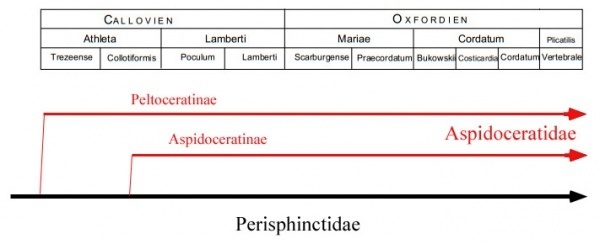

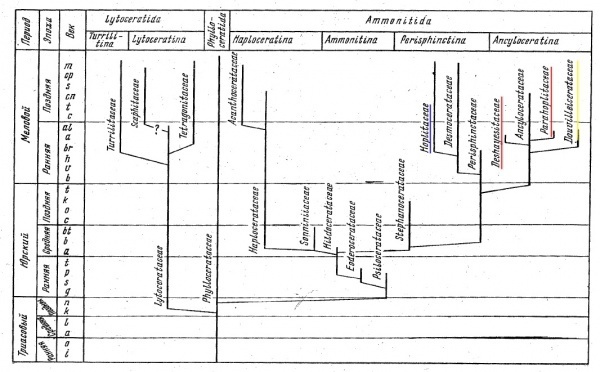

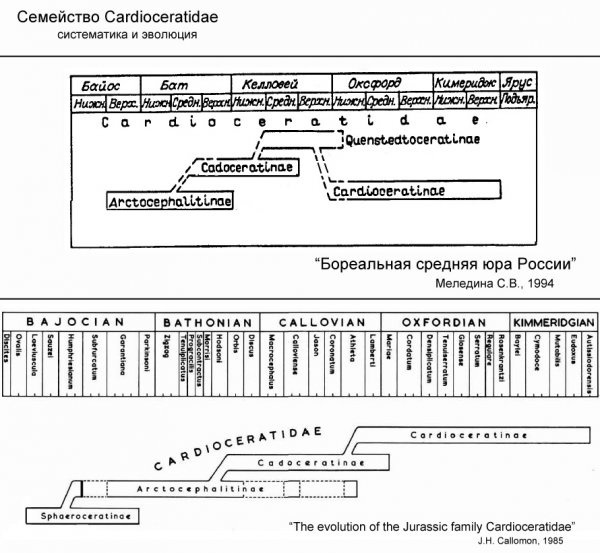

Эта статья – продолжение цикла история семейств аммонитов, она посвящена широко известному, но довольно необычному семейству Aspidoceratidae. Семейства, о которых я рассказывал ранее, например Cardioceratidae или Kosmoceratidae, представляли собой отдельные веточки на эволюционном древе аммонитов. То есть эти ветви, конечно, могли многократно ветвиться сами, но у каждой из них был свой родоначальник – какой-то один род аммонитов, который в данном семействе был первым. У аспидоцератид ситуация иная – это семейство представляет собой не одну, а две параллельные и независимые ветви, отделившиеся от мощного ствола аммонитов-перисфинктид (Perisphinctidae) в конце средней юры. Эти ветви – подсемейства Peltoceratinae и Aspidoceratinae (Aspidoceratinae иногда также называют Euaspidoceratinae или делят на две части - более ранние Euaspidoceratinae и поздние Aspidoceratinae). Аммониты этих подсемейств заметно отличаются друг от друга, и если бы история науки сложилась чуть иначе, они вполне могли бы быть отдельными семействами.

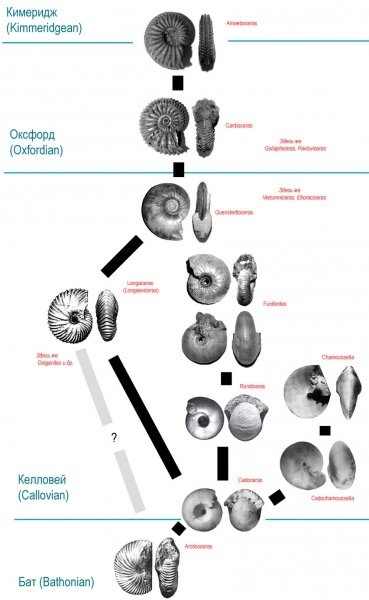

История обоих подсемейств Aspidoceratidae началась в позднем келловее. Возникли они почти одновременно – первые представители рода Peltoceras (подсемейство Peltoceratinae) появляются в нижней части верхнекелловейской зоны Athleta, а первые Euaspidoceras (подсемейство Aspidoceratinae) в ее верхней части. Долгое время Euaspidoceras даже считали потомками Peltoceras, тогда их и объединили в одно семейство, но сейчас этот вариант выглядит крайне маловероятным – слишком много между ними существенных, хотя и не слишком заметных на первый взгляд различий.

Предками рода Peltoceras были хорошо знакомые бывавшим в карьерах Рязанской области аммониты рода Binatisphinctes (некоторые авторы указывают в качестве предков близкие рода Grossouvria и Subgrossouvria). Некоторых бинатисфинктесов можно даже спутать с пельтоцерасами:

Фото Binatisphinctes pseudomosquensis(Аммонит 40), автор Denozavr

Ребра макроконхов этих аммонитов на последних оборотах уже похожи на ребра пельтоцерасов. Между бинатисфинктесами и пельтоцерасами есть промежуточный род Pseudopeltoceras [M]/Hamulisphinctes [m]. Эту пару некоторые авторы относят еще к Perisphinctidae, а некоторые считают уже пельтоцератинами.

Предками Euaspidoceras тоже были перисфинктиды. Вполне возможно, что это были представители тех же Binatisphinctes или Grossouvria.

Обе группы аммонитов следовали одной и той же эволюционной стратегии – они сделали ставку на максимальную защищенность раковин, но, только раковин самок-макроконхов. Самцы микроконхи в обеих ветвях аспидоцератид шипов не имели (кроме пары видов самых поздних Aspidoceratinae), а вот самки, особенно на взрослых оборотах, были очень даже шипастыми.

Фото макроконх Peltoceras schroederi, автор an999aa64

Скорее всего, причиной появления аспидоцератид стали какие-то крупные хищники, нападавшие на взрослых макроконхов Binatisphinctes. Самцы-микроконхи были слишком мелкими для этих хищников, их размер оказывался меньше «нижнего предела внимания» хищника. А вот крупные самки представляли собой хорошую добычу. И им пришлось выработать защиту – мощные шипы на раковине (а в подсемействе Aspidoceratinae еще и мощные аптихи). Во всем остальном, скорее всего, аспидоцератиды по-началу оставались типичными перисфинктидами – образ жизни, тип питания, механизм плавания у них вряд ли изменились. Даже тип диморфизма в общем остался прежним. Лишь последние представители обеих ветвей – Gregoryceras и Aspidoceras значительно отличаются от своих предков.

Интересно, что взрослые обороты раковин ранних аспидоцератид - макроконхов Peltoceras и Euaspidoceras очень похожи, перепутать их очень легко. Но достигается это сходство различными путями. У пельтоцерасов шипы образуются из ребер - на определенной стадии роста раковин ребра как бы "прогибаются" и исчезают в средней части и из одного ребра возникает. Впрочем, у некоторых видов пельтоцерасов это изменение происходит еще в молодости и шипы на взрослых оборотах уже ничем не напоминают ребра.

А вот у эуаспидоцерасов шипы возникают не из ребер, их механизм формирования тесно связан с формированием параболических бугорков (parabolae).

Фото Аммонит Euaspidoceras sp., автор IEVB-museum

Впрочем, на взрослых оборотах такие шипы практически неотличимы от шипов пельтоцератин такого же размера и понять, что там лежит в основе этих шипов – ребра или бугорки, практически невозможно.

Но именно эти бугорки – параболы и являются фундаментальным отличием между двумя подсемействами. У Peltoceratinae бугорков нет, это можно сказать «базовый» признак рода Peltoceras и всего подсемейства. А вот у молодых Euaspidoceras и их микроконхов Mirosphinctes бугорки-параболы есть, причем совершенно неотличимые от парабол их предков - перисфинктид.

Фото Mirosphinctes (Euaspidoceras), автор Kach

Не даром Mirosphinctes часто путают с перисфинктидами – внешне они отличаются мало. Ранние микроконхи Peltoceras тоже имеют вполне перисфинктидный облик, но бугорков лишены.

Именно эти бугорки доказывают отсутствие связи предок-потомок между двумя подсемействами аспидоцератид. Практически невероятно, чтобы исчезнувший у пельтоцерасов признак вдруг возродился бы у их потомков, причем в совершенно неизменном виде. Да и форма раковины, форма ребер – все это ранние Aspidoceratinae явно унаследовали не от Peltoceratinae, а от перисфинктид.

Более того, невозможно представить себе ситуацию, когда пельтоцерасы вдруг отказались бы от своих шипов («сделанных» из ребер), возродили бы давно утерянные бугорки (а их механизм формирования явно был весьма сложным) и потом бы сделали из этих бугорков новые шипы.

Еще одно отличие между двумя подсемействами заключается в их аптихах. Аптихи Aspidoceratinae хорошо известны, их относят к роду Laevaptychus.

Фото Аптих Laevaptychus, автор Denozavr

Они отличаются очень толстыми, мощными кальцитовыми пластинками, хорошо сохраняющимися в ископаемом состоянии. Аптихи микроконхов этого подсемейства встречаются реже и их форма больше похожа на форму перисфинктидных аптихов Praestriaptychus, но у них тоже есть толстенный кальцитовый внешний слой, свойственный Laevaptychus.

Фото Аптихи аммонита Mirosphinctes, автор Alex

А вот аптихи Peltoceratinae неизвестны до сих пор. Это наводит на мысль о том, что у пельтоцератин сохранилась «базовая версия» Praestriaptychus с очень тонким внешним слоем. Такие аптихи очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии, не даром до самого недавнего времени не были известны аптихи Aulacostephanidae ( Первая находка аптиха у Aulacostephanidae ) и Craspeditidae ( Аптих Praestriaptychus в жилой камере аммонита Kachpurites fulgens ) являющиеся как раз такими вот тонкими Praestriaptychus.

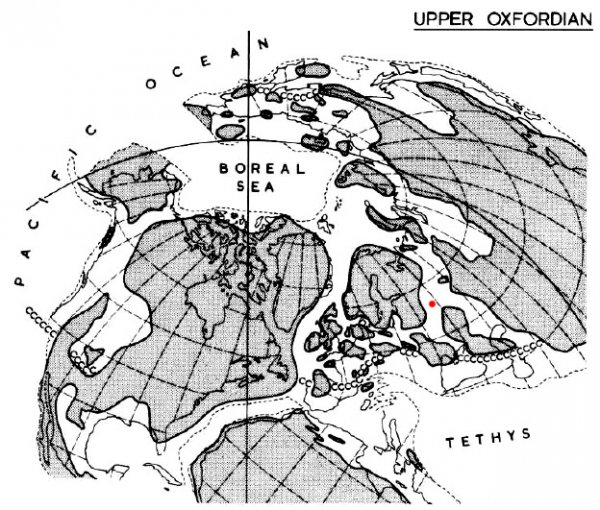

Надо сказать, что аспидоцератиды в целом были тепловодным семейством, широко распространенным по краям океана Тетис. Множество их раковин находят в Южной Европе и на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке. Центром изучения аспидоцератид является Франция и большинство посвященных им публикаций издано на французском языке.

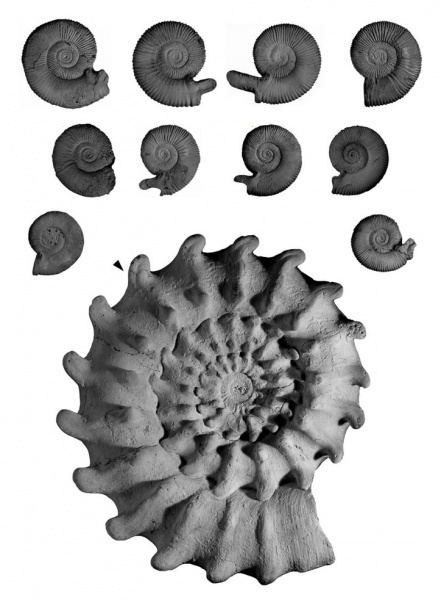

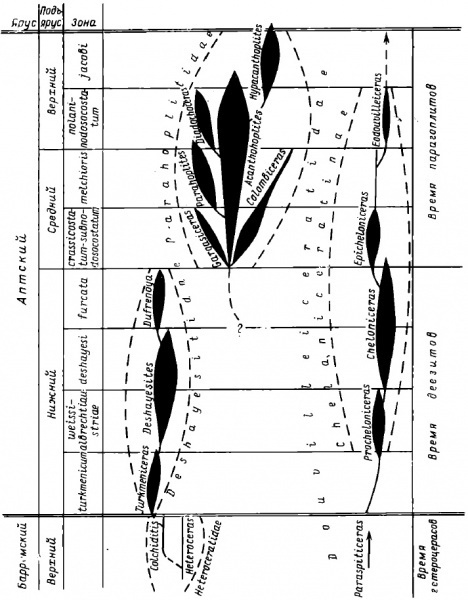

Теперь коротко проследим собственно историю обоих подсемейств. Первыми, в основании зоны athleta появляются представители рода Peltoceras (подсемейство Peltoceratinae). Собственно это виды Peltoceras athleta, Peltoceras marysae и некоторые другие. Самцы-микроконхи этих видов имеют вполне перисфинктидную внешность без всяких шипов и длинные ушки, а раковины самок-макроконхов украшены очень крупными острыми шипами. По-видимому, появление столь мощных шипов произвело такое впечатление на хищников, что пельтоцерасов сразу оставили в покое и они очень быстро заселили окраины Тетиса и теплые континентальные моря.

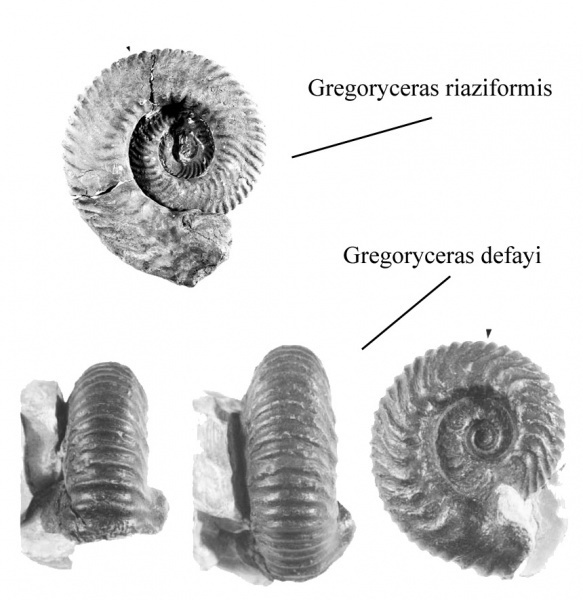

Уже к концу зоны athleta микроконхи пельтоцерасов приобрели вполне типичный для этого рода облик с прямыми ребрами. В конце келловейского века род Peltoceras плавно преобразовался в род Peltoceratoides, который благополучно дожил до начала среднего оксфорда. И вот там, на границе нижнего и среднего оксфорда возник последний и самый странный род подсемейства – Gregoryceras. Самки этих аммонитов отказались от шипов и вообще от изменения скульптуры на взрослых оборотах, а самцы практически отказались от ушек.

То есть ушки-то у некоторых Gregoryceras остались, но такие широкие, что в общем-то и непонятно, являются ли они половым признаком или это просто такая форма устья как у самцов, так и у самок. Так что диморфные пары среди Gregoryceras кое-как выделяют, но полный портрет микро- и макроконхов этого рода пока еще не составлен. По-видимому, эти Gregoryceras совершили какой-то качественный скачек в своей эволюции и перестали быть просто «шипастыми перисфинктидами». Эти аммониты были широко распространены в Южной Европе и Южной Америке, в Россию они заплывали, но очень редко - тут для них уже стало слишком холодно. В общем, Gregoryceras процветали, но в конце оксфордского века они вымерли, и первая ветвь семейства Aspidoceratidae на этом пресеклась.

Вторая ветвь – подсемейство Aspidoceratinae, возникла в том же позднем келловее, но не в начале, а в конце зоны athleta. Первыми представителями этой группы аммонитов были Euaspidoceras и Mirosphinctes – самки и самцы соответственно. Вообще у аспидоцератин диморфизм довольно заметный и самцов с самками принято выносить в разные рода. У ранних аспидоцератин самцы (Mirosphinctes) имели типично перисфинктидный облик, а самки (Euaspidoceras) с крупными шипастыми раковинами напоминали пельтоцерасов.

Фото Euaspidoceras perarmatum, автор Dimka

Эта парочка оказалась довольно консервативной – Mirosphinctes и Euaspidoceras без особых изменений дожили практически до конца оксфорда.

А к началу кимериджа они превратились в два новых рода – Aspidoceras [M] и Sutneria [m].

Связано это было, по-видимому, с вновь усилившимся давлением хищников. По крайней мере Aspidoceras (иногда его дробят на несколько родов, например Physodoceras, Orthaspidoceras) стал еще более шипастым и хорошо защищенным, чем его оксфордский предок, а микроконхи Sutneria заметно измельчали по сравнению с Mirosphinctes. Хотя аспидоцерасов их шипы спасали далеко не всегда:

Фото Aspidoceras-ы, которых съели, автор Alex

Еще одно отличие кимериджских аспидоцератин от их предков заключается в типе диморфизма. Если ранние обороты Mirosphinctes и Euaspidoceras были более-менее похожими, то Sutneria и Aspidoceras различаются буквально с первого витка раковины. Однако, периодически среди сутнерий попадаются экземпляры, несущие признаки другого пола (об этом можно почитать в публикации Женственная Sutneria eumela ).

Фото Aspidoceras с шипами.(Аммонит 112), автор Denozavr

По-видимому, выбранная аспидоцератидами стратегия защиты от хищников при помощи мощных шипов оказалась достаточно эффективной – в кимериджских отложениях встречается множество их раковин.

Фото Aspidoceras karpinskii, автор Alex

Изменение условий в континентальных морях Центральной России на рубеже кимериджского и волжского веков вынудило аспидоцератид навсегда покинуть этот регион, но южнее – в том числе и в Западной и в Восточной Европе они сохранились. Процветали аспидоцератиды и в Южной Америке, где от рода Aspidoceras произошло еще несколько похожих шипастых родов, например Pseudhimalayites, у которого шипы образовывали два ряда на вентральной стороне.

Pseudhimalayites subpretiosus Parent H., Scherzinger A. & Schweigert G., 2011. The Tithonian-Berriasian ammonite fauna and stratigraphy of Arroyo Cieneguita, Neuquén-Mendoza Basin, Argentina.

Интересно, что у микроконхов этого рода тоже появились два ряда шипов! То есть впервые в истории семейства Aspidoceratidae микроконхи тоже получили защиту раковины. При этом у них сохранились длинные ушки и форма ребер, похожая на ребристость сутнерий.

Aspidoceratidae, точнее Aspidoceratinae, даже перешли границу юры и мела – их раковины и характерные толстые аптихи Laevaptychus находят в слоях берриаса. Но на этом, увы, история семейства Aspidoceratidae заканчивается – на заре нового периода аспидоцератиды все-таки вымерли.