В середине февраля 2008 г. в Южно-Курильске произошло важное и уникальное событие – была введена в эксплуатацию третья очередь ГеоТэс «Менделеево». Отныне значительная часть Южно-Курильска отапливается геотермальными водами, которые поступают с месторождений вулкана Менделеева. Геотермалка для кого-то казалась дорогостоящим баловством, для кого-то – ненадежным источником тепла и электроэнергии.

Главный специалист института «Сахалингражданпроект» Вилли Микиртумов, который стоял у истоков и был идеологом создания этого проекта, не скрывает радости. Для него это и победа всех, кто привел на Курилы альтернативную энергетику, и личный успех, и успех его коллег – сотрудников института, и замечательный подарок к 50-летию института, который будет отмечаться в июне 2008 года. Научные исследования геотермальных источников энергии на Кунашире начались с 1964 года. В 1976 году были утверждены запасы на участке Прибрежный. А спустя год специалисты института «Сахалингражданпроект» подготовили, причем на личном энтузиазме, технико-экономические обоснования по использованию разведанных запасов для развития теплоэнергетики в Южно-Курильском районе.

– Но деньги для реализации проекта требовались большие, – рассказывает Вилли Львович. – Действовавшая тогда областная власть одобрила эти предложения, но открыто высказалась, что таких денег государство не даст, дело хлопотное, и лучше подобную инициативу не проявлять. Да и привыкли уже использовать уголь. Поэтому понадобилось еще более десяти лет, чтобы совпали два фактора – воля и желание. На наши неоднократные предложения по внедрению возобновляемой энергетики на Кунашире обратила внимание администрация области. За реализацию проекта с большим энтузиазмом взялся Олег Пятышин, который создал и многие годы возглавлял ЗАО «Энергия» именно для продвижения геотермальной энергетики. Вот с ним мы и прошли самые трудные отрезки пути к ее внедрению. Были изготовлены технические условия, нашли завод в Калуге, который взялся за выпуск модульного оборудования по производству тепловой и электрической энергии. По заказу ЗАО «Энергия» пошла активная разработка предпроектной и проектной документации. Первоначально эти разработки были нацелены на производство электроэнергии, хотя мы знали и верили, что рано или поздно зайдет речь о совместном производстве на одной площадке и тепловой, и электрической энергии. Там ведь уникальные условия – с возвышенности горячая вода после соответствующей сепарации в блоках подготовки пара и обработки в специальном технологическом оборудовании с температурой более 100 градусов может поступать из источников самотеком, без каких-либо энергетических затрат вниз, в поселок! Грех не использовать этот подарок природы!

В 1993 году институт «Сахалингражданпроект» разработал схему теплоснабжения Южно-Курильска от геотермальных месторождений, а там подоспела и первая федеральная Курильская программа. Реализация проекта по строительству комплекса шла в три этапа. В 1996 году провели тепло от ГеоТЭС в поселок Горячий Пляж, закрыв пять угольных котельных. Это был первый несомненный успех. С тех пор там не сжигается ни одного килограмма угля. На втором этапе на Менделеевской площадке были установлены два турбогенераторных модуля, вырабатывающих электроэнергию. Это позволило в 2001 году подать дешевую электроэнергию в два поселка – Горячий Пляж и Южно-Курильск.

Но реализация третьей очереди комплекса – строительство системы теплоснабжения районного центра от ГеоТЭС – заняла еще семь лет. Финансирование программы шло ни шатко ни валко. «Большое тепло» от геотермальных источников могло просто и не дойти никогда до своих потребителей, если бы в 2005 году вице-губернатор Сергей Шередекин не принял принципиального решения – довести проект до его логического завершения.

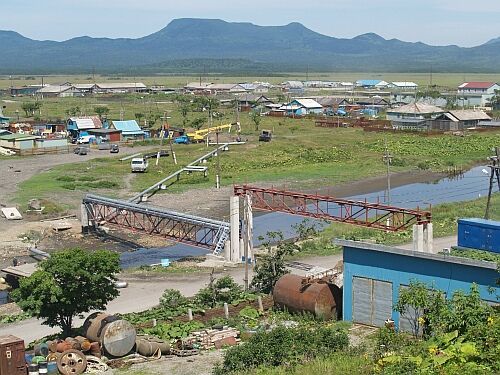

Вообще на бумаге проект геотермального комплекса выглядит просто. Его мне показал первый заместитель дирекции ФЦП «Курилы» Валерий Сордонов. Вот площадка Менделеевской ГеоТЭС. Вот от нее ломаной линией тянется трубопровод. На станции в поселке термальная вода проходит через теплообменники и нагревает воду в системе теплоснабжения поселка. По словам Валерия Юрьевича, при строительстве использовались и новые для области технологии, и новое оборудование. Например, трубы с предизоляцией, которые обладают очень высокой степенью защиты.

В ходе строительства подрядчики столкнулись с неожиданными препятствиями. Об этом сегодня вспоминает Лябиб Галиев, начальник ОКС дирекции ФЦП «Курилы».

– Акт выбора трассы, по которой должны пройти трубы, делали в 1999–2000 годах. Трасса очень сложная – перепад высот до ста метров, переход двух рек, Лесной и Серебрянки, болота. Да еще и за прошедшие годы рельеф изменился. Например, один участок трубы пришлось передвинуть подальше от моря, потому что береговая линия изменилась и в шторм волна могла захлестывать трубу. Надо было считаться и с требованиями экологии – ведь на острове произрастают эндемики, и с претензиями археологов – на трассе обнаружились древние поселения. Археологические древности откапывали вручную, приняли все меры по сохранению поселений на будущее. Безусловно, это сдерживало темпы работ, но подрядчики молодцы, старались наверстать упущенное.

Главная котельная в Южно-Курильске теперь переведена в режим холодного резерва, но остается еще одна непогашенная котельная, и часть поселка по-прежнему обогревается углем.Причина в том, что существующие сети поселка пока не готовы принять тепло от ГеоТЭС в полном объеме. Требуется их реконструкция.

По информации исполняющего обязанности мэра Южно-Курильского городского округа Константина Бутакова, только за период работы станции до 2010 года удалось сэкономить более 500 миллионов рублей за счет выработки электроэнергии, исходя из стоимости топлива. Ведь ранее в Южно-Курильский район приходилось завозить ежегодно 10 тыс. тонн дизельного и 10 тыс. тонн твердого топлива, и примерно в таких же объемах топливо завозили и в пограничный Горячий Пляж.

https://skr.su/news/post/33489/

https://sakhalin.info/news/146096