Было это в самом начале 90-х. Детали уже не помню, но вышло так, что сидел я в выходные в общаге, делать было нечего и тут мне попалась в руки потрепанная книжка про некоего Евгения Поливанова, востоковеда, жившего в начале века. Востоковедением тогда я как-то не особо интересовался, но от нечего делать открыл. И зачитался. Поскольку автор щедро разбавил биографический очерк байками, имевшими отношение к его герою. В этих историях Поливанов представал не столько ученым, сколько персонажем приключенческой литературы. То он лишался кисти руки во время революционной манифестации, попав под удар казачьей шашки. То за несколько часов писал научную статью, сидя на стуле в коридоре издательства. Ученый изучал тонкости восточной культуры в китайских курильнях опиума и делал карьеру в Наркомате иностранных дел. Умел гипнотизировать и читать лекции так, что студенты замирали безо всякого гипноза.

В общем, книга была написана под девизом «И это все о нём». И конечно, я вспомнил о ней, когда решил сделать несколько постов, посвященных отечественным ученым-гуманитариям с непростыми судьбами. Найти ее мне, в условиях самоизоляции, не удалось. Но зато я нашел статьи других авторов, написанные не так разухабисто, зато с опорой на документы, а не только воспоминания современников и рассказы самого Поливанова. Плюс, как и обещал в посте про Николая Дурново, расскажу об ученом, у которого поначалу с советской властью отношения сложились куда как лучше (спойлер – ключевое слово «поначалу»).

Итак, факты. Евгений Поливанов родился в 1891 году в семье железнодорожного служащего (родители были дворянами, но капиталов не имели). Родился он в Смоленске, гимназию закончил в Риге (куда перевели отца), а потом уехал поступать в Петербургский университет. В университете на Евгения огромное влияние оказал создатель теории фонем поляк с французскими корнями Ян Бодуэн де Куртенэ. Причем, не столько как ученый, сам Поливанов потом утверждал, что именно Куртенэ привил ему достаточно радикальные политические взгляды левого толка (профессор с годами вообще стал уделять пропаганде социализма среди студентов внимания чуть ли не больше, чем собственно преподаванию, за что, в конце концов, был уволен из университета). В науке же студента Поливанова привлекала Япония (которая вообще стала вызывать в нашем обществе повышенный интерес после русско-японской войны). Правда, в университете нормального курса японского языка не было, и Поливанов параллельно стал слушателем Практической восточной академии.

Япония осталась одним из главных объектов его внимания на протяжении всей жизни. Тогда же, в студенчестве он и лишился кисти левой руки (от шашки казака по его версии или из-за прыжка с поезда по пьяни по версии его недоброжелателей).

Накануне Первой мировой войны Поливанов успешно закончил университет и сумел пробиться преподавателем на его Восточный факультет (который тогда славился своей кастовостью – они брали на работу только своих выпускников). Как ему это удалось – не знаю, но сам факт много говорит и о его способностях, и об умении добиваться поставленной цели. Впрочем, он не забыл и про лингвистику: вместе с группой других учеников Куртенэ, среди которых был известный в будущем писатель и литературовед Юрий Тынянов, создают ОПОЯЗ («Общество по изучению поэтического языка»).

Но главное, что ему удалось в годы войны – это совершить три поездки в Японию. И не просто познакомиться с ее культурой «в живую», но и удивить японцев. В те годы японские языковеды спорили о природе ударения в их языке. И тут приехал из России 23-летний юноша, с дипломом на котором краска не просохла и озвучивает версию, что японскому языку присуще т.н. «музыкальное ударение». И что интересно, в дальнейшем, японцы приняли как раз эту версию за основу. А заодно – признали, что к мнению «этого русского» надо прислушиваться.

Поливанов же, в ходе поездок набрал массу материала по основным японским диалектам и издал в 1917 году книгу про эти диалекты, а заодно разработал кириллическую транскрипцию японского языка. После этого его авторитет как япониста признали и в России.

Зато практически никто тогда не знал, что параллельно лингвистическим изысканиям, молодой ученый выполнял в Японии разведывательные задания для русского Генштаба. Документы, подтверждавшие это, были найдены и обнародованы десятилетия спустя.

Если Дурново старался до последнего не обращать внимания на перемены, которые принес 1917 год, то Поливанов, напротив, окунулся в них с головой, причем – на радикально-левых позициях. Спустя годы его обвинят в «связях с черносотенцами», но на самом деле он сначала писал статьи для меньшевистских газет, а после большевистского переворота – пришел работать в Наркомат иностранных дел, став заместителем Троцкого, который тогда его возглавил. В ведении Поливанова были «контакты со странами Востока», а сам он впоследствии уверял, что был одним из авторов проекта Брестского мира.

Собственно одно из фото переговоров по Брестскому мирному договору, к которому приложил руку и Поливанов

Так или иначе, поначалу Евгений Поливанов охотно сотрудничал с новой властью и на время забросил науку. Но продолжалось это недолго, вскоре они рассорились с Троцким, тот обвинил его в получении взятки из персидского посольства и даже отдал под трибунал. В трибунале Поливанову удалось доказать свою невиновность, но с работой в Наркомате пришлось распрощаться.

Но он не унывал – начал вести пропаганду среди китайских рабочих Петрограда и даже создал среди них китайскую ячейку РКП(б). И, говорят, вместе со своими китайцами участвовал в подавлении Кронштадского мятежа. Правда, опять же исключительно по воспоминаниям некоторых его знакомых той поры, одновременно от китайцев он подцепил привычку к курению опия. Так это или нет не известно, но об увлечении Поливанова наркотиками есть достаточно много свидетельств, включая врачебную справку из его следственного дела.

Весной 1918 года, Поливанов вспоминает, что он еще и ученый – начинает писать статьи по японистике, возобновляет активность в ОПОЯЗ. Его выступления в обществе производили впечатление, в итоге другой писатель-член ОПОЯЗ, Вениамин Каверин, годами позже, выберет Поливанова прототипом героев двух своих книг.

В 1921 году Поливанову предложили возглавить Дальневосточный отдел Коминтерна, и он переехал в Москву. А спустя несколько месяцев отправился в Синцзян с заданием организовать там пролетарскую революцию. Увы, революции не получилось и вместо этого он возглавил узбекский Главлит (главный цензурный орган советского времени). Правда, спустя несколько лет было решено, что Поливанов недостаточно надежен для этой роли и его «перебросили» на создание университета в Ташкенте. Это ему удалось, более того, им был написан ряд статей по тюркским языкам, которые не утратили актуальности и сегодня. Но на те же годы пришлось обострение его наркотической зависимости и Поливанову пришлось вернуться в Москву (заодно ученого исключили из партии).

В Москве Поливанову, видимо, как-то удалось обуздать свой порок, ибо на конец 1920-х вновь приходится всплеск его научной и организаторской активности: он пишет статьи, читает курсы лекций в разных вузах, продвигает идею транскрипции тюркских языков латиницей, а не кириллицей (по политическим мотивам, дескать, русский для тюрков – «язык колонизаторов»). А еще в эти три года (1926 - 1929) он написал фундаментальный учебник по языкознанию для востоковедов и два грамматических пособия – по японскому и китайскому языкам (которые впоследствии не раз переиздавались).

Но затем Поливанов совершил фатальную ошибку – вступил в дискуссию с главным авторитетом в новой филологии той поры, создателем «теории о новоязе» - Николаем Марром. Причем, Поливанов не просто оспорил аргументы Марра, но и выставил его дилетантом.

В своем докладе Поливанов писал:

«Когда человек говорит: бросьте вашу сравнительную грамматику индоевропейских языков, – я вам объясню все слова индоевропейских языков из четырех элементов, – это же все равно, что какой-нибудь человек пришел на собрание химиков и сказал: “Забудьте, что вода – H2O. Вода – это нечто другое, это смесь азота с аммонием, – поверьте мне на слово, и я из этого объясню вам весь мир”. Это то же самое. Мы можем потребовать объяснения, мы можем потребовать доказательства: докажи эти четыре элемента. Доказательств, однако, нет».

Понятно, что Марр ему этого не простил. И быстро перевел научный диспут в формат политической травли оппонента чужими руками, что он (Марр) не раз проделывал. Вот тогда Поливанову припомнили и пристрастие к героину, и обвинили «в черносотенстве», а также в подлоге (впрочем, позже оказалось, что подлог совершили как раз сторонники Марра). В итоге Поливанов плюнул на все, уволился и уехал обратно в Ташкент (официально – в научную экспедицию, по словам современников – «зализать раны»).

Там ему удалось даже напечатать сборник статей «За марксистское языкознание», где была изложена альтернатива концепции Марра. Но к тому времени «новояз» стал преобладающей доктриной и сборник за пределами Узбекистана остался практически незамеченным. В частности, в противовес марристам, Поливанов показал, что русский язык, в том числе русский литературный язык, остался таким же, каким был до революции, испытав лишь некоторые изменения в лексике. Зато расширился круг людей, разговаривающих на русском литературном языке (Поливанов называл это «социальным субстратом языка»).

Ответом на новую критику «марризма стал негласный запрет на публикации: за последующие пять лет вышло только несколько статей Поливанова и то за подписью «Е.П.», большую часть он писал «в стол». При этом он активно работал, ездил в экспедиции и с горечью писал в личной переписке, что опубликовать удается одну двадцатую часть написанного. Поливанову запретили работать в университете, и он вел русский язык в одной из начальных школ Ташкента. Жил очень бедно, что сказалось на одежде и внешнем облике (совсем как в случае с Дурново).

В последние пару лет перед арестом ему удалось устроиться в Пединститут города Фрунзе и несколько поправить свою жизненную ситуацию. За эти два года он подготовил перевод киргизского эпоса «Манас» и грамматику дунганского языка (потомки китайцев-мусульман). Она же оказалась последней в СССР грамматике азиатских языков на основе латиницы, все последующие авторы вели транскрипцию уже на кириллице.

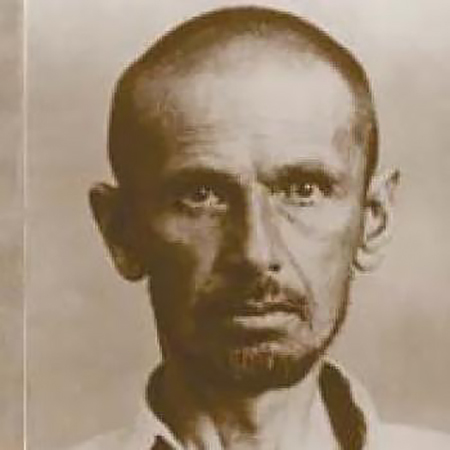

Летом 1937 года Поливанова арестовали. Ему припомнили работу с Троцким в 1917-18 годах и «связи с Японией». Для следствия это оказалось достаточным основанием заподозрить в «троцкизме и шпионаже». После ареста ученого этапировали в Москву. В его деле сохранился документ, ярко говорящий о том, как добивались признания – заявление Поливанова от 1 октября 1937 года: «Прошу о прекращении тяжелых приемов допроса (физических насилий), так как эти приемы заставляют меня лгать и приведут только к запутыванию следствия. Добавлю, что я близок к сумасшествию».

Фото из материалов следствия

Заявление арестованного (вот неожиданность!) оставлено без внимания. И 31 декабря того же года было готово обвинительное заключение, в том числе, на основе признаний, полученных путем «тяжелых приемов допроса». На суде Поливанов от них отказался и виновным себя не признал. Что не помешало его расстрелять 25 января 1938 года.

Что интересно, уже в начале 1950-х годов, когда стало важным доказать ведущую роль советской японистики, про научное наследие Поливанова стали вспоминать в статьях. И их авторов не смущало, что речь о человеке – расстрелянном по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Правда, чтобы не смущать умы тогдашних студентов, среди востоковедов стала распространенной версия о том, что Поливанова якобы осудили за наркотики. Об этом даже написали в изданной в конце 1950-х энциклопедии по Японии.

Поливанов не попал в первую массовую кампанию по реабилитации после 1956 года, потому что у него не осталось близких родственников и некому было похлопотать о включении его имени в список. Это было сделано в 1963 году по инициативе группы писателей и литературоведов во главе с Кавериным и Шкловским. И в последующие годы работы Поливанова стали активно издавать. Что интересно, на Западе он был хорошо известен еще с довоенных времен, и весьма популярен среди востоковедов с левыми взглядами (большинство из которых даже не знало о его аресте и расстреле, полагая, что ученый скончался по естественным причинам). В Париже до 1960-х существовал Поливановский кружок. А в Японии его труды несколько раз переиздавали вплоть до конца прошлого века.

Вот такой получился интересный портрет ученого – безусловно талантливого (это видно и по его работе и по оценке вклада в японистику и востоковедение мировым научным сообществом), активного, увлекающегося человека. Но, как сейчас говорят, «без тормозов», что, в итоге и способствовало его трагической гибели. А еще судьбы Дурново и Поливанова доказывают, что в те времена было неважно – занимался человек только наукой или участвовал в политике (причем, будучи лояльным к власти) – это не гарантировало безопасности в любом случае. Единственное, на что в итоге оба смогли рассчитывать – посмертное признание невиновности и, в случае с Поливановым, посмертное же признание правоты (Марра с его «новоязом» развенчали еще при жизни Сталина).