Александр Иванов: «Как я играл главную роль в уничтоженном фильме «Момент истины» («В августе сорок четвертого»)»

Александр Иванов: «Как я играл главную роль в уничтоженном фильме «Момент истины» («В августе сорок четвертого»)»

Актерская кинокарьера Александра Иванова была довольно короткой – с 1974 по 1986 год. За это время он успел сняться в двух десятках фильмов, в основном – в небольших ролях («Выбор цели», «Псевдоним: Лукач», «Близкая даль», «Жизнь прекрасна», «Сашка», «Из жизни Александра Блока», «Красные колокола», «Досье человека в "Мерседесе"» и др.). Но его главная роль в экранизации знаменитого романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого…» («Момент истины»), увы, так и осталась неизвестной зрителям…

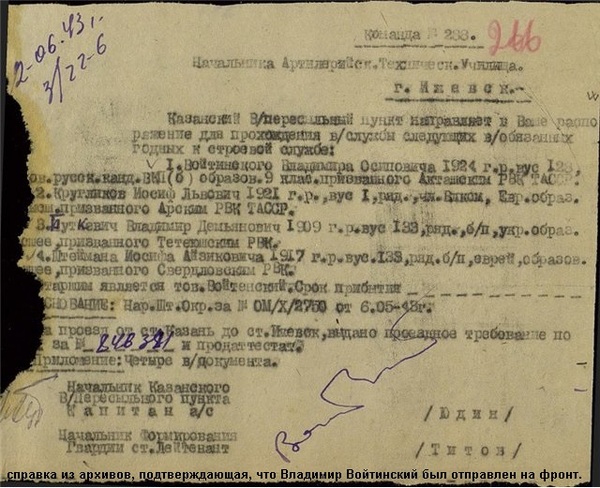

В начале марта 2020 года я опубликовал небольшую заметку под названием «В августе 44-го...» / «Момент истины» (СССР, 1975): фильм, который уже никогда не увидят зрители», которую на моем канале «История кино» прочитали около 350 тысяч читателей:

О подробностях съемочного процесса этого, к несчастью, уничтоженного фильма в настоящее время практически нет никаких воспоминаний. Существующие публикации, как правило, сводятся к описанию конфликта между режиссером фильма В. Жалакявичюсом (1930-1996) и писателем В. Богомоловым (1926-2003).

Какова же была моя радость, когда мою заметку прочел и откликнулся на просьбу дать интервью Александр Иванов - исполнитель одной из трёх главных ролей - лейтенанта Блинова.

- Как Вы попали на съемки фильма «Момент истины»?

- Начну немного издалека. Окончив в Краснодаре школу с золотой медалью, я поступил в Московский институт нефтяной и газовой промышленности, участвовал в институтской самодеятельности. Учась там на третьем курсе, случайно узнал, что нужны статисты в массовку телесериала «Хождение по мукам». Так я впервые оказался на съемочной площадке и даже сыграл маленькую эпизодическую роль. И вот после окончания съемок ко мне подошла бывшая сокурсница Сергея Бондарчука Адиба Ширахмедова и предложила мне поступать во ВГИК, потому что в этот год в мастерской Сергея Бондарчука был недобор, оказались вакантные места, и мэтр искал талантливых ребят… Так, совершенно неожиданно для себя, осенью 1973 года я оказался на вступительных экзаменах дополнительного актерского набора в мастерскую С. Бондарчука, успешно прошел творческий конкурс и был принят на первый курс. Для подстраховки первый месяц я даже совмещал учебу в двух вузах, но потом окончательно определился, сделав выбор в пользу ВГИКа.

Я полностью втянулся в учебный процесс… И вот однажды меня снова нашла Адиба Ширахмедова, которая тогда работала вторым режиссером у Жалакявичюса, и предложила мне прочитать сценарий фильма по роману «В августе сорок четвертого…» и при этом обратить внимание на роль лейтенанта Андрея Блинова. Я взахлеб – за одну ночь – прочел и сценарий, а потом и роман, который был тогда очень популярен, и, конечно, загорелся желанием сыграть в этом фильме.

Вскоре были назначены пробы: реплики на них подавал мне сам Жалакявичюс, и в итоге он выбрал на роль лейтенанта Блинова именно меня. А Адиба Ширахмедова уговорила Сергея Бондарчука (который во ВГИКе был не только Мастером, но зав. кафедрой актёрского мастерства) предоставить мне годичный свободный график посещения занятий для съемок в двухсерийном фильме «Момент истины», который снимался в основном в Литве (Вильнюс, Друскиникай) и на натурной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичах.

- Видели ли Вы до съемок в «Моменте истины» предыдущие фильмы В. Жалакявичюса?

- Да, я видел фильмы Жалакявичюса, особенно сильное впечатление на меня произвела его картина «Никто не хотел умирать», и как я потом понял, именно в этой правдивой, жесткой, аскетичной, мужской стилистике режиссер снимал и «Момент истины». По-моему, получилось даже сильнее, чем в «Никто не хотел умирать».

- Как В. Жалакявичюс проводил с Вами репетиции? Каковы были его требования к актерской игре? Как, вообще, проходили съемки?

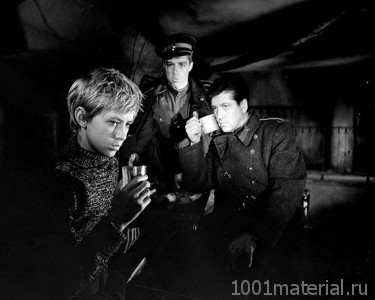

- На момент съёмок мне было двадцать лет, и стараниями режиссёра все стремились к отображению правды жизни. Посмотрите на лица мальчишек на старых фотографиях, которые ушли на фронт со школьной скамьи. Разве они похожи на юнцов? Война отложила свой трагический отпечаток. Отлично сработали и костюмеры, гримёры и реквизиторы. Нам подготовили поношенную, «видавшую виды» форму. В этом плане была ориентация на старые фотографии военных лет, а не на уставные правила.

Например, в сцене первого выхода группы в лес был запечатлён «ритуал» подготовки: наша троица сдавала Хижняку документы, вложенные в пилотки, ремень с пряжкой и автомат. В правый карман помещался «Вальтер», за брючной пояс дореволюционный «Наган», и в левый карман ТТ, который на сленге особистов именовался «колотушкой» – как эффективное ударное оружие в рукопашной. Кроме того, мы всегда были в хорошей физической форме – с нами практически ежедневно занимался самбо и тактическими приёмами контрразведки ветеран-особист отставной полковник Блинков, который был консультантом на съемках. Я у него спросил как-то: «А зачем ТТ, ведь это не прицельное оружие?». Он ответил, что, во-первых, он положен офицерам по уставу, а, во-вторых, - это незаменимое оружие ближнего боя. Всё делалось на очень серьёзном уровне не в пример нынешним «опереточным» кино-поделкам про войну.

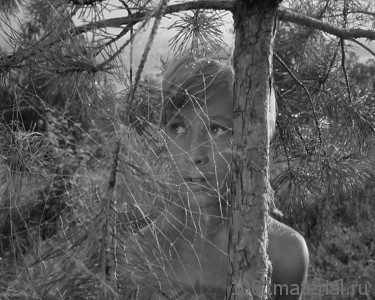

Вот представьте – первый выезд съемочной группы на натуру, в лес. Туман, пять часов утра, восход солнца только начинается. И вот полуторка, за рулем которой - шофёр Хижняк (Б. Брондуков), выезжает на поляну, останавливается… Брезент кузова откидывается, оттуда выпрыгивает Алехин (С. Шакуров) и командует: «Лейтенант Блинов! За мной!». Я бегу следом. Поляна пустая. Я, озираюсь, вокруг - никого, говорю: «Капитан Алехин! Капитан Алехин!». Тишина… И вдруг сзади сильные руки перехватывают мне горло и начинаю душить… Я сопротивляюсь, моя рука заламывается, а камера снимает мое лицо, прижатое к земле, на которой видны кустики спелой земляники, специально посаженные реквизитором… И вот камера медленно-медленно скользит по моему лицу, землянике и переходит на руку героя Шакурова. А дальше его крупный план и спокойный голос: «Тише, лейтенант, лес шума не любит»… Таким образом, вся сцена была построена режиссером на действии, и обыграна фраза моего героя, адресованная Таманцеву: «Почему не нравится этот лес? Ягоды кругом, грибы».

Уже ближе к финалу была еще одна ключевая сцена – режиссер попросил, чтобы на съемки эпизода прочесывания леса военными отпустили ребят из школы прапорщиков – румяных, мордатых. Они в новеньких гимнастерках сидели за длинным деревянным столом, а с краю сидел и ел свою кашу мой персонаж – худющий, подтянутый «волчара». И тут из штабной палатки выходил подполковник Поляков (Николай Трофимов), вызывал лейтенанта Блинова и снова отправлял его в лес с Алёхиным и Таманцевым, когда из Ставки уже была дана команда о начале общевойсковой операции…

Здесь В. Богомолов сделал Жалякавичюсу замечание по поводу поведения моего персонажа, который, получив приказ от подполковника, разворачивается не по уставу. Я же психологически оправдывал поведение своего персонажа в этой сцене тем, что он до этого чувствовал себя как бы отстраненным от финала операции по поимке диверсантов, находился в тревожном ожидании. И вдруг – такой шанс! И Блинов в радостном порыве позволил себе на секунду позабыть об уставе…

Вообще, подготовительный период в «Моменте истины» был довольно долгим. Сначала снимали сцены проходов и проездов по улицам Вильнюса (потом из-за брака – неправильной проявки импортной цветной пленки – эти сцены пришлось переснимать), это помогало нам входить в атмосферу фильма и постепенно психологически готовило нас к съемкам в ключевых эпизодах. Пленка была Агфа и Кодак – дорогое удовольствие по тем временам, дублей режиссер делал немного – два-три, не больше, но до этого были кропотливые репетиции… В итоге из-за пересъёмок всей «литовской» экспедиции Желакявичюс не укладывался в график, из-за чего художникам иногда приходилось подкрашивать желтой краской листву деревьев, чтобы они принимали осенний вид и давали возможность растянуть съёмочный период на натуре до осени …

Я тогда был горяч, занимался единоборствами, всё стремился делать сам. И однажды – во время съемок прыжка из окна второго этажа в проезжавший «Додж» – подвернул ногу, и был нещадно отруган Жалакявичюсом за то, что отказался от дублера.

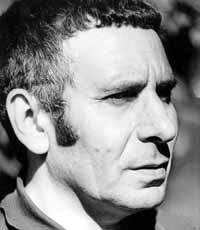

В. Желакявичюс всё время эмоционально заряжал нас, актеров, он объяснял роль больше не словами (как известно, он говорил на русском с литовским акцентом), а жестами, пластикой. Он был выдающимся режиссером, который видел каждый кадр во всей его образности, включая актерскую речь, мимику, пластику, композицию, световое и цветовое решение. Он всегда четко знал, чего именно он хочет добиться от всех участников съемок, и умел донести свое видение до каждого из нас. Когда мы с ним смотрели на монтажном столе рабочие материалы фильма, он делал мне очень точные замечания относительно нюансов моей роли, добиваясь от меня полного «вживания» в характер персонажа.

- Как сложились Ваши отношения на съемках с режиссером и с актерами? Ведь многие из них уже были знаменитостями, а Вы в ту пору были совсем молодым актером.

В. Жалакявичус ко мне относился очень тепло, в Вильнюсе познакомил меня с тамошней творческой элитой – кинематографистами, художниками, скульпторами… Актерский ансамбль «Момента истины» был выдающимся. По части актерского мастерства я много почерпнул у Сергея Шакурова, Анатолия Азо, Николая Трофимова, Борислава Брондукова. Практически все лето 1975 года мы провели вместе, сдружились. По отношению ко мне, начинающему актеру, с их стороны не было абсолютно никакого высокомерия мэтров. Мы общались на равных.

Получилось так, что Б. Брондуков снимался тогда в двух фильмах одновременно – в «Моменте истины» и в картине Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо», поэтому ему приходилось в Вильнюсе постоянно перебегать с одной съемочной площадки на другую…А мы ходили к нему «в гости» и смотрели, как там пели и танцевали цыгане…

- Широко известно, что В. Богомолов был недоволен показанным ему отснятым материалом фильма: «И это контрразведчики?! Небритые, в грязных гимнастерках... Форма у офицеров не выглажена, подворотнички несвежие, а сапоги заляпаны грязью. … Под этим фильмом свое имя ставить не дам. Меняйте фамилии героев... В общем, делайте что хотите!». Более того, он написал письмо директору киностудии «Мосфильм» Н.Т. Сизову: «Уважаемый Николай Трофимович! 1) Я не возражаю против продолжения студией работы по экранизации «Момента истины» В. Жалакявичюсом или с приглашением другого режиссёра (как предлагает студия) при условии сохранения основной идеи романа, системы образов и предотвращения оглупления и вестернизации персонажей. 2) Как я Вам сказал 16.II.1975 года, повторял неоднократно и подтвердил позавчера в письме Главному редактору Госкино СССР Д. Орлову, я согласен на любое использование отснятого в прошлом году студией материала без указания в титрах моего имени и упоминания о моём романе».

- Что Вы можете сказать по этому поводу? В частности, о «вестернизации персонажей»? Знали ли Вы во время съемок фильма о конфликте режиссера и писателя?

- Да, я узнал об этом конфликте, когда съёмки были остановлены, хотя с самим В. Богомоловым не встречался. Разумеется, можно сказать, что в «Моменте истины» была некая, выражаясь современным языком, «вестернизация», так как Жалакявичюс (в отличие от версии режиссера М. Пташука) стремился уйти от буквализма в трактовке романа, перекладывая его страницы в действие. Но, к примеру, Никите Михалкову легко разрешили в «Своем среди чужих…» снять настоящий вестерн. А жесткая правда «Момента истины» вызвала неприятие… Ну, например, в финале фильма был кадр, когда камера снимала лежащего с пробитой головой Алехина (немецкий диверсант обучен был бить на убой), а на кровь уже слетались мухи, и не было понятно – жив он, или нет… Да, это жестко, но это правдиво…

На мой взгляд, Жалакявичус видел в героях некие прототипы, а именно: Алёхин – словно известный шахматист - аналитик, мастер расчётов разных вариантов и ходов. Таманцев, Тамань... герой, статный, уверенный, мощный. Блинов - первый блин комом… Через ошибки и просчёты молодой, зелёный, но на ходу набирающийся опыта, что и привело его к финальной развязке, где он подстрелил главного врага. А в целом - три богатыря, каждый своеобразный, но вместе - сила. И тут не до лекала с вестернов - это было глубоко и по-нашенски…

- Видели ли Вы материалы фильма?

- Съемки фильма были уже фактически завершены. И даже больше. Осталось снять только одну штабную сцену с генералом Егоровым и ещё что-то в павильоне Мосфильма, и после смерти Б. Бабкаускаса искали актёра-дублёра. Время для этого было – строилась декорация на «Мосфильме». Вот тут всё и началось… А фильм в черновом варианте был практически готов. Сроки сдачи картины торопили, так как всё, что сняли в Вильнюсе и Друскининкае пришлось переснимать, как я уже говорил, из-за брака проявки. Тут подключились друзья Жалакявичюса с Литовской киностудии. Группа уже к тому времени переехала на натурную площадку «Беларусьфильма» в Смолевичи. И я ночью переезжал из Литвы в Белоруссию и обратно, так как в Литве переснимались все проходы и проезды Блинова по городу режиссёром Грикявичюсом и оператором Печурой. Из-за уходящих сроков в экспедицию привезли монтажный стол и командировали монтажёра, и Витас монтировал весь материал на выезде. Я смотрел материал на монтажном столе с режиссёром, был также просмотр бракованного материала, чтобы я потом смог учесть недочёты при пересъёмке.

В Москву мы вернулись уже с практически готовым фильмом. Я пропустил год занятий и сразу окунулся в учёбу в ожидании вызова на озвучание…

- Как и когда Вы узнали о том, что съемки фильма остановлены? Какова была реакция съемочной группы?

- Вся наша съемочная группа была настроена на максимальный результат, все были уверены в том, что мы участвуем в съемках выдающегося художественного произведения. И когда нам осенью 1975 сообщили, что съемки «Момента истины» законсервированы (такая тогда сначала была формулировка), это, конечно же, огорчило всех…

- Поддерживали ли Вы какие-то дружеские отношения с режиссером и участниками съемок после 1975 года?

- Увы, как-то всё распалось… Мы ведь уже предвкушали будущий успех «Момента истины» – фестивали, встречи со зрителями и пр. А потом были настолько огорчены, что даже говорить и вспоминать о нашем «проекте мечты» было больно… Это нас, наверное, и разлучило… Правда, с Еленой Сафоновой мы потом еще не раз встречались во ВГИКе, куда она поступила на актерское отделение…

- Видели ли Вы экранизацию романа В. Богомолова 2001 года?

- Попытался смотреть, но сразу понял, что у М. Пташука фильм получился иллюстративным, многословным, по-моему, значительно хуже, чем у Жалакявичюса. Да и актёрский состав, мягко говоря, уступал нашему…

- Понимали ли Вы тогда, что роль лейтенанта Блинова может быть Вашим звездным актерским часом?

- Конечно, понимал. И я был исполнен гордости и радостного ожидания, когда в 1975 году своим собственными глазами видел на стене одного из центральных кинотеатров своего родного Краснодара рекламную афишу «Момента истины» со свой фотографией в роли лейтенанта Блинова. Разумеется, если бы этот фильм вышел на экраны страны в 1976 году, его ждал бы триумфальный успех. И моя актерская биография сложилась бы наверняка иначе…

- А что было после окончания Вами ВГИКа?

К сожалению, С. Бондарчук – в отличие от С. Герасимова – почти не практиковал съемки своих студентов в собственных фильмах, хотя однажды я снялся со своим Мастером в небольшом эпизоде в фильме И. Таланкина «Выбор цели», а потом он пригласил меня на небольшую роль коменданта Зимнего в его «Красных колоколах», где моим партнером в одной из сцен был Франко Неро…

Таким образом, на курсе я первым получил главную роль, но в результате на защите диплома в 1977 году показывался только в спектакле (роль Гаева в «Вишневом саде») без киноработ. Но после удара, нанесенного запретом фильмы «Момента истины», я не сломался, играл в Театре-студии Киноактера, работал в кино, на дубляже.

У меня был еще один актерский шанс – съемки в фильме, посвященном столетию Александра Блока («И вечный бой… Из жизни Александра Блока», 1980, режиссер Д. Барщевский – А.Ф.). Я снялся в заглавной роли, очень много надежд возлагал на эту работу, рассчитывая, что эта картина будет событием. Но, к сожалению, фильм получился режиссерски, иллюстративным и никакого общественного резонанса не вызвал…

А потом я покинул «Мосфильм» (последний фильм с моим участием был снят в 1986 году) и ушел трудиться в Русскую Православную Церковь. Сначала работал церковным садовником, затем стал заниматься экологическим ландшафтным дизайном при благоустройстве московских храмов и Свято – Троицкой Сергиевой Лавры. Эти работы были отмечены наградами конкурса «Лучший дворик Москвы». Далее мне удалось воссоздать традиции изготовления лампад из цветного стекла, фарфора и бронзы: сейчас мои работы есть практически во всех Христианских храмах по всему миру, в том числе в Иерусалиме и на Афоне. За церковные заслуги награждён орденами Русской Православной Церкви, медалями и грамотами различных выставок церковного искусства, так что можно считать, что в церковной среде я самореализовался…

Интервью брал Александр Федоров, март 2020 года