В видео к посту: фрагмент спектакля "Оптимистическая трагедия" по одноимённой пьесе Всеволода Вишневского в постановке Московского театра имени Ленинского комсомола с участием актёров Инны Чуриковой (Женщина-комиссар), Евгения Леонова (Вожак), Николая Караченцова (Алексей), Александра Абдулова (Сиплый); интервью главного режиссёра «Ленкома» Марка Захарова и актёров Инны Чуриковой и Евгения Леонова о спектакле "Оптимистическая трагедия". Какие все актёры молодые и красивые!

Сегодня исполнилось бы 120 лет советскому драматургу, прозаику, журналисту, военному корреспонденту Всеволоду Вишневскому (1900-1951). На годы жизни Всеволода Витальевича выпали все военные трагедии первой половины 20 века. Будучи творческой натурой, он не мог не откликнуться на вызовы времени, а поскольку и сам прошёл дорогами воин и революций, его произведения отличает практически документальная точность.

Вишневский родился в Санкт-Петербурге. В доме, где он жил, располагались два издательства, куда мальчик частенько заглядывал, так что к 12 годам он уже имел представление об издательской, редакционной и типографской работе. Во время учёбы в Петербургской гимназии Всеволод был редактором гимназического журнала «Из-под парты». В эти же годы он приобрёл полезную для будущей писательской деятельности привычку - вести дневники.

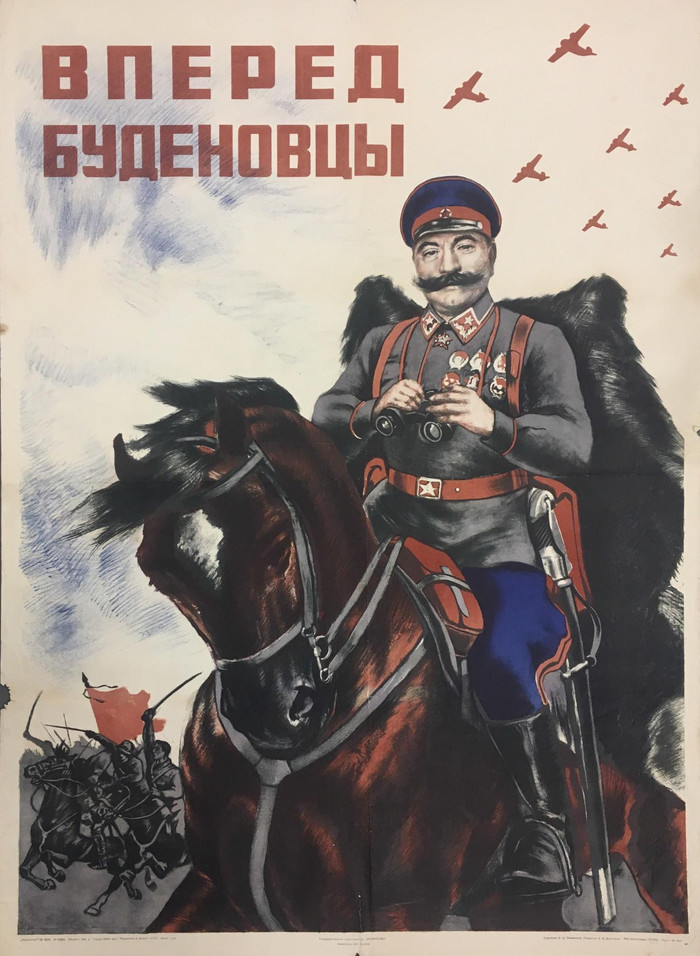

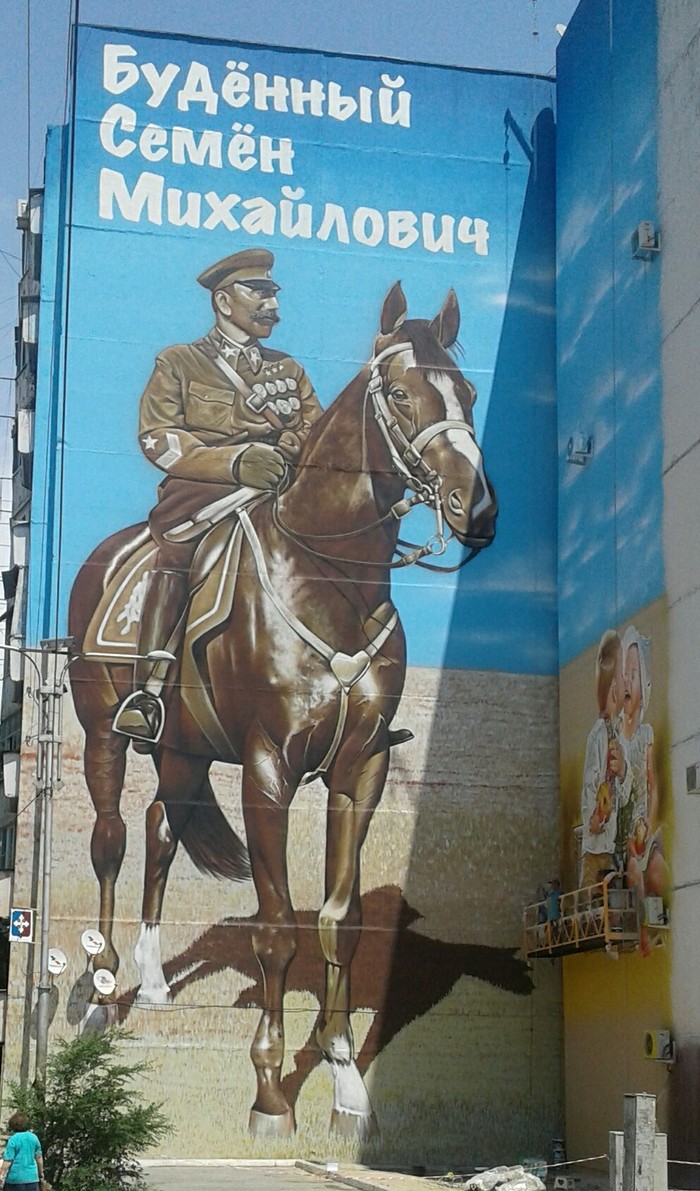

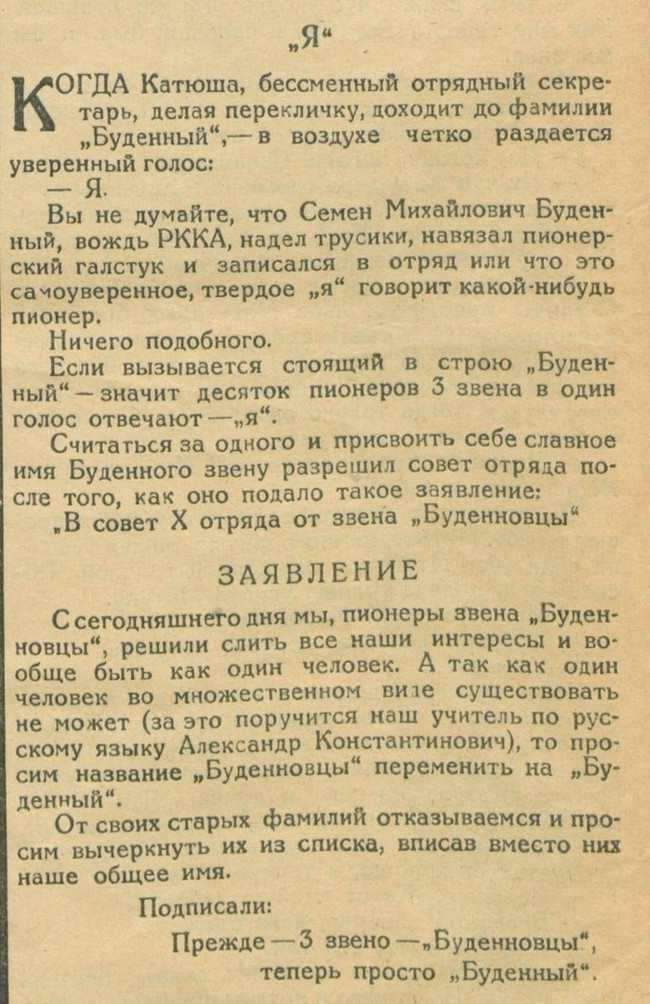

Во время Первой мировой войны Всеволоду было 14 лет, и он убежал добровольцем на фронт, поступив юнгой на Балтийский флот. В следующие два года он служил в гвардии, прошёл всю войну как старшина разведки, получил три георгиевских награды. Несмотря на военное время, он продолжал учиться, во время отпуска приезжал в родной город, сдавал экзамены и в 1918 году получил аттестат зрелости. В 1917 году примкнул к большевикам, участвовал в Октябрьском восстании в Петрограде; в годы гражданской войны был пулемётчиком в Первой Конной армии Семёна Будённого, потом – командиром на Балтийском и Черноморском флотах. Таким образом, Первая мировая и революция дали Всеволоду Вишневскому настоящий жизненный опыт, обострили его писательское восприятие событий.

Стоит отметить, что Вишневский на всю жизнь сохранил постоянную связь с армией и особенно с Балтийским флотом: участвовал в военных учениях, печатал статьи во флотских газетах. Как литератор, он пристрастно следил за тем, как военная тема воплощалась в советском искусстве. А ещё, вместе с писателями Демьяном Бедным, Михаилом Кольцовым, Александром Серафимовичем и Владимиром Ставским он организовал Литературное объединение Красной Армии и Флота.

В 1920 году Вишневский начал регулярно печататься в периодических изданиях. В 1929 году Всеволод Витальевич сделал первый шаг в драматургии - сочинил поэму-ораторию «Красный флот», которую поставил ансамбль песни и пляски при Доме Красной Армии при участии композитора Александра Александрова (автор Гимна СССР). В ораторию входили революционные песни о флоте, и Вишневский написал текст, связывавший воедино эти песни. В этом же году вышла его пьеса «Первая Конная» с предисловием самого Семёна Будённого, которая принесла Вишневскому настоящую славу. Затем, по заказу партийного руководства, писатель написал пьесы «Мы из Кронштадта», «Последний решительный» и «Оптимистическая трагедия». Последняя не сразу получила своё название: первоначально она называлась «Да здравствует жизнь», затем «Из хаоса» и, наконец, по инициативе ведущей актрисы Камерного театра Алисы Коонен, возникло окончательное название: «Оптимистическая трагедия». Эта пьеса имела не только литературную ценность, но и стала прорывной вехой в создании нового советского героического театра: в ней обобщались открытия советской драматургии и опыт эпического кино.

В дальнейшем все героические пьесы Вишневского были поставлены в театре и экранизированы, получив всенародную славу и любовь.

В 1939 году Вишневский был военным корреспондентом «Правды» на финском фронте, а с первых дней Великой Отечественной войны находился на передовых её рубежах: в Таллинне, Кронштадте, Ленинграде. 1941–1942 годах участвовал в обороне Ленинграда, был военным корреспондентом. Являясь корреспондентом газеты «Правда», вёл общественно-политическую и литературную работу, делил с петербуржцами все тяготы блокады, писал листовки, выступал перед бойцами, отправлявшимися на фронт, в госпиталях, на фабриках и заводах.

С 1944 года писатель жил в Москве, служил редактором журнала «Знамя», трудился над документально-художественной эпопеей «Война». В последние годы Всеволод Вишневский уже практически ни в чём не участвовал, так как боролся с тяжёлой болезнью. Он скончался 28 февраля 1951 года и похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Всеволод Вишневский был удостоен множества государственных наград, его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также два морских тральщика «Всеволод Вишневский» на Черноморском (1952-1975) и Северном (1976-1993) флотах.

Фрагмент спектакля "Оптимистическая трагедия". Ленком. Досъёмки к передаче "У театральной афиши". Эфир 30.07.1983. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд СССР», www.youtube.com/c/gtrftv