Наступила годовщина Битвы при Молодях — в этот день россияне спасли Москву и честь

«Сей день принадлежит к числу великих дней воинской славы: россияне спасли Москву и честь; утвердили в нашем подданстве Астрахань и Казань; отмстили за пепел столицы и если не навсегда, то по крайней мере надолго уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли между Лопаснею и Рожаем, где доныне стоят высокие курганы, памятники сей знаменитой победы и славы князя Михайла Воротынского». Таким образом определял историческое значение битвы при Молодях великий русский историк Николай Михайлович Карамзин.

Би́тва при Мо́лодях или Молодинская битва — крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы.

Удивительным и малопонятным является то, что столь выдающееся событие, от которого зависело ни больше, ни меньше, а само существование государства Российского, практически и сегодня остаётся малоизвестным и обделённым вниманием историков и публицистов.

В той битве на подступах к Москве сошлись огромное крымско-турецкое войско под началом хана Девлет-Гирея и полки русского князя Михаила Воротынского. По разным источникам численность «пришедша воевати царя Московскаго» крымско-татарских войск составляла от 100 до 120 тысяч, с которыми были ещё и до 20 тысяч янычар, предоставленных в помощь Великим султаном Османской империи. Защиту южных рубежей Московии в общей сложности тогда обеспечивали гарнизоны, разбросанные от Калуги и Тарусы до Коломны, их общая численность едва доходила до 60 тысяч воинов. В самой же битве с Девлет-Гиреем принимали участие по разным оценкам около 40 тысяч человек. И, несмотря на такое очевидное преимущество, враг был наголову разбит русскими полками.

Численность участников сражения

Новгородская Вторая летопись называет ее численность 120 000 человек, а Московская летопись - около 150 тысяч. Согласно современным российским историкам, армия хана, скорее всего, насчитывала 40 000-60 000 человек, из которых две трети составляли собственно крымская армия, а остальные ногайцы, черкесы и янычары, посланные османским султаном и примерно 23 000-25 000 русских во главе с князем Михаилом Воротынским.

Источники:

Пенской В. В. Сражение при Молодях 28 июля — 3 августа 1572 г // История военного дела: исследования и источники. — СПб., 2012. — Т. 2. — С. 156. — ISSN 2308-4286.

Роберт Пейн и Никита Романофф, "Иван Грозный", (Cooper Square Press, 2002), 329.

Глобальная хронология конфликтов: от Древнего мира до современного Ближнего Востока, том.II, изд. Спенсер К. Такер, (ABC-CLIO, 2010), 531.

Новгородская вторая летопись. Год 7080(1572).ПСРЛ т. III, СПб, 1841

Документы о сражении при Молодях // Исторический архив, № 4. 1959

Пенской В. В. Сражение при Молодях 28 июля — 3 августа 1572 г // История военного дела: исследования и источники. — СПб., 2012. — Т. 2. — С. 156. — ISSN 2308-4286.

Подробно описал битву автор @Cat.Cat, https://pikabu.ru/story/bitva_pri_molodyakh_1572_goda_zabyitaya_pobeda_zabyitogo_polkovodtsa_7966144 рекомендую почитать.

Битва при Молодях 1572 года: забытая победа забытого полководца

Автор: Денис Леденев.

Примечание @Cat.Cat: осторожно, очень большой длиннопост.

В истории России хватает славных побед. Есть те, что обласканы общественностью и государством, а добившиеся их полководцы увековечены в памятниках, орденах и медалях. А есть те, что, определив саму судьбу России, остаются по большей части лишь предметом интереса профессиональных историков. Об одном из таких сражений я и расскажу в этой статье. Итак, на дворе Русское царство, год 1572-й, и на златоглавую столицу движется крымский хан с большим войском, уже заранее разделив страну между своими приближенными. Но на пути его встают русские полки во главе с князем Михаилом Воротынским.

Битва при Молодях 1572 года

Крымское ханство на протяжении веков было для России настоящей занозой в заднице, которую долгое время не удавалось вытащить ни дипломатическими, ни военными методами. После смерти в 1505 году московского великого князя Ивана III недолгий русско-крымский союз распался, и правители ханства начали последовательно проводить враждебную России политику. В особенности ситуация обострилась после того, как в Крым пришла могущественная Османская империя, чьи вассалом по сути и стали крымские ханы.

Разбойничьи набеги, продажа пленников на невольничьих рынках в Крыму, вымогание даров и поминок (подарков) за обещания не совершать нападения были практическим единственным средством существования всей экономики Ханства, так как скудное местное скотоводство никак не могло удовлетворить амбиции ханского двора к обогащению. Разгромить же этот разбойничий оплот долгое время не представлялось возможным, поскольку для этого необходимо было большой армией преодолеть огромные просторы Дикого поля, таща с собой артиллерию и обозы с существенными запасами еды и особенно воды. Затем еще нужно было взять узкий перешеек Перекоп, сильно укрепленный турецкими инженерами. Кроме того, полноценное наступление на Крым означало открытую войну с османами, тогда еще наводившими ужас на всю Европу. До поражения у Вены оставалось еще больше века, и к войне с таким могущественным врагом Россия пока была не готова. Оставалось одно – обороняться, надежно прикрыв степную границу.

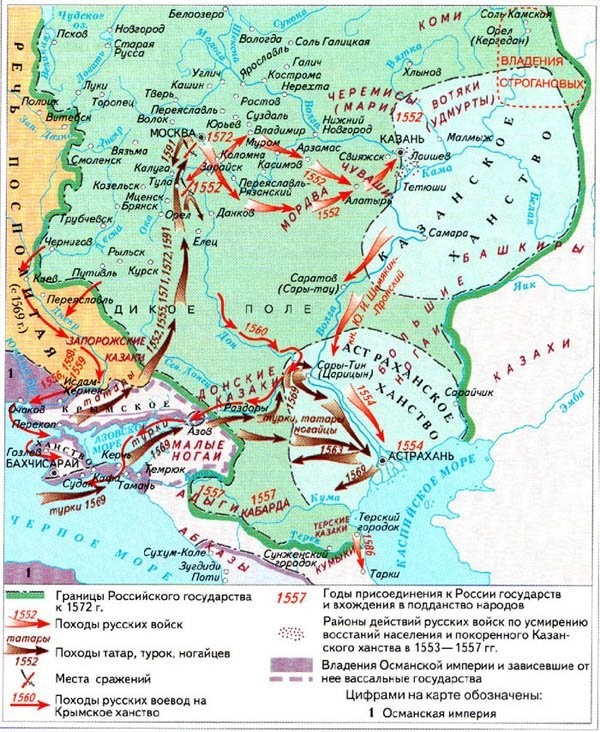

Карта борьбы России с Крымским ханством и Османской империей

Война на границах с Крымом шла непрерывно и с переменным успехом. Иногда русские воеводы успевали преградить дорогу крымцам, разбить их и отнять захваченных пленников. Но порой бывали и поражения, оплаченные кровью. Так, в 1521 году хан Мехмед-Гирей в союзе с Казанским и Астраханским ханствами совершил опустошительный набег на Москву, прорвались через русские полки на Оке, разорив предместья столицы. Однако во время следующего похода в 1541 год, благодаря умелым действиям русских воевод, крымцы так и не смогли повторить свой прорыв через Оку.

Постоянные пограничные конфликты с крымскими татарами требовали быстрых перемещений полков, обходных маневров, дерзких рейдов и вылазок, упорной обороны местных крепостей и организации разведки, способной предупредить о неожиданном набеге. Поэтому «воеводы от поля», как их называли в источниках, были опытными и способными полководцами. Наиболее известным из них и стал военачальник битвы при Молодях – князь Михаил Иванович Воротынский.

Князь Воротынский на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

Родился будущий воевода в 1510-х годах в семье знатного верховского удельного князя, перешедшего из Литвы на службу Москве. В определенном смысле борьба с крымцами была у Воротынского семейным делом, поскольку еще его отец князь Иван Михайлович оборонял «крымскую украину» от набегов. Но военная карьера самого Михаила Ивановича началась поздно, поскольку Воротынские в 1534 году попали в опалу и несколько лет провели в белоозерской темнице. Дело в том, что князь Иван Михайлович вместе с некоторыми другими крупными московскими воеводами был недоволен правлением регентши московской великой княгини Елены Васильевны Глинской, взявшей в руки власть при малолетнем Иване Васильевиче, будущем Грозном, и намеревался вернуться на службу к прежнему сюзерену – королю польскому и великому князю литовскому. Однако он был вместе с семьей арестован и скончался в ссылке. Позднее Воротынские были освобождены, и в 1543 году Михаил Иванович стал воеводой пограничного Белева.

Служба князя Воротынского проходила в основном на юге государства, потому что именно там находились его обширные земельные владения, и связанные с ними мобилизационные и организационные возможности. В 1540-х он находился на границе с Казанским ханством, в походах против которого участвовал в качестве воеводы, а также был наместником в Костроме. Довольно быстро он стал одним из приближенных молодого царя Ивана Грозного, который в 1551 году вернул князю удел – Одоев и почетное звание «слуги», а в 1552-м назначил его вторым воеводой большого полка. То есть, Михаил Иванович стал вторым человеком в военной иерархии тогдашней России.

Иван Грозный по прозвищу «Васильевич»

Однако стоит пояснить, что при царском дворе отношение к Воротынскому продолжало оставаться подозрительным, так как он был одним из немногих сохранившихся удельных князей и пользовался определенной самостоятельностью. По мнению историка Дмитрия Володихина, в Кремле постоянно боялись, что Михаил Иванович заключит какой-нибудь союз с Литвой или Крымским ханством.

В 1552 году Воротынский участвовал в организации казанского похода и впервые встретился в бою со своим будущим противником при Молодях – крымским ханом Девлет-Гиреем. Тот совершил нападение на Тулу вместе с турецкими янычарами. Но защитники города отразили все приступы, а на помощь им пришли воеводы с конницей. Хан принял их за авангард всего русского войска и спешно бросился отступать. Одним из тех воевод, кто отразил набег крымцев, и был Михаил Иванович. Но это была не последняя их встреча с Девлет-Гиреем.

Затем князь участвовал во взятии Казани, отличился со своим большим полком на главном направлении удара, храбро сражаясь в первых рядах, и за воинские заслуги при осаде и боях на улицах города был включен в состав «ближней думы» Грозного царя. Именно с взятия Казани и начинается известность и слава полководца по всей России.

Дальше Воротынский участвовал в обороне южных рубежей Русского царства от крымских и ногайских набегов. В 1557 году он был «дворцовым воеводой» при царской особе во время похода против крымского хана.

В 1558 году началась Ливонская война – самое амбициозное мероприятие Ивана Васильевича, желавшего вернуть России выход к Балтике. Талант Михаила Воротынского на этой войне был пригодился, но царь принял решение оставить признанного «полевого воеводу» на южной границе, и сделал его первым воеводой большого полка в новом походе против возможного набега крымцев. Собственно, на южных рубежах такие набеги и известия о них от пленных и разведчиков были постоянными. Иногда татары не приходили, но русские воеводы предпочитали реагировать на каждую подобную весть, ведь на границе была необходима постоянная бдительность.

В 1562 году князь, фактически возглавивший оборону всего юга России, отразил набег Девлет-Гирея, который с 15-тысячной ратью сжег посады Мценска и напал на сам удел Воротынского – Одоев, Новосиль и другие «украинные города». То есть победа над ханом была для Михаила Ивановича делом личным, и он умелыми действиями сумел отогнать его.

Тем временем Ливонская война затянулась, и на смену первоначальным победам пришли тяжелые поражения, а продолжение боевых действий требовало напряжения всех сил царства. Ситуацию осложняло то, что России фактически приходилось воевать на два фронта. Девлет-Гирей устраивал набеги на южные рубежи с упорством, достойным лучшего применения, организовав не менее 12 крупных вторжений с участием нескольких десятков тысяч всадников. Мелкие набеги никто даже не считал. За 25 лет Ливонской войны крымцы не беспокоили южную границу России лишь три года. В итоге на крымской границе нужно было держать десятки воевод с полками. И в том, что южные рубежи все же выстояли под таким напором, есть немалая заслуга князя Воротынского.

В 1569 году Девлет-Гирей с 40-тысячным крымским и ногайским войском участвовал в походе 17-тысячной турецкой армии на Астрахань, захваченную русскими еще в 1556-м. Однако плохие погодные условия, такое же снабжение и неудача в переправе тяжелых пушек на Волгу привели к тому, что осада города остановилась. При этом русские еще и нанесли турецко-крымскому войску большие потери, а все приступы нападавших были отбиты. В итоге Астраханский поход провалился, и в Азов удалось вернуться лишь 700 солдатам.

Поход Девлет-Гирея на Русь

Однако неудача не остановила амбициозного крымского хана. Поддержанный османами и новообразованной Речью Посполитой, Девлет-Гирей решил воспользоваться обострением внутренних противоречий в России, связанных с опричниной, и возобновлением активных боевых действий в Ливонии, и совершил весной 1571 года поход на Москву. Для этого он собрал 40-тысячное конное войско крымцев и ногайцев.

Поскольку основные силы России в тот момент находились в Ливонии, то в распоряжении «береговых воевод» на Оке было не более 6 тысяч человек. К тому же в этот раз хан сумел переиграть противника, благодаря информации от перебежчиков, которые указали ему безопасный путь и провели крымское войско с запада в обход русских сил, защищавших берега Оки. Есть версия, что информацию Девлет-Гирею предоставили представители русской знати, недовольные опричниной Ивана Грозного.

Хану удалось обойти Серпухов, где с опричным войском находился сам царь Иван Грозный, и он устремился к столице. Получив сведения о присутствии у себя в тылу крымцев, опричные части во главе с царем спешно отступили в свою резиденцию – Александрову слободу. Добравшись до Москвы, татары не стали втягиваться в гибельные для себя уличные бои с крупным войском, а предпочли другой способ. Они зажгли деревянные столичные посады, и вскоре при сухой погоде и сильном ветре весь город, за исключением каменного Кремля, превратился в огромный костер. Жители бросились спасаться в Кремль, но он не мог принять всех и в итоге просто захлопнул ворота, оставив людей один на один с огненным смерчем. В нем погибла большая часть войска и жителей города.

Сожжение Москвы

Штурмовать Кремль Девлет-Гирей не решился и, взяв большое количество людей в полон, ушел обратно в степи. В это время князь Михаил Воротынский командовал земским передовым полком и участвовал в обороне Москвы. Он отбил все атаки крымцев, но в условиях гибели остального войска не смог полноценно биться с войском хана и по мере возможностей противостоял отдельным отрядам нападавших. А когда Девлет-Гирей начал отступление, то полк князя «провожал» его до самого Дикого поля, преследуя и отбивая захваченных в полон.

Однако удачные действия Воротынского мало повлияли на общую ситуацию. Разгром России был полным, крымский посол в Литве хвастался тем, что «ханским людям» удалось убить 60 тысяч человек и столько же угнать с собой в полон.

После своего военного успеха Девлет-Гирей вынудил русских покинуть укрепления в предгорьях Кавказа и потребовал у царя Ивана Грозного вернуть Казань и Астрахань. Одновременно с этим сами казанские и астраханские татары восстали, а на сторону Крыма перешла Большая Ногайская орда в низовьях Волги, до того находившаяся в вассальных отношениях с Москвой. В этой ситуации Иван Васильевич соглашался отдать Астрахань, но при этом стремился затянуть дело долгими переговорами.

Амбициозный хан решил не терять завоеванную инициативу и стал готовиться к новому вторжению. И летом 1572 года Девлет-Гирей во главе большой армии снова двинулся на столицу России.

Момент для нападения был выбран крайне удачный. Русское царство фактически находилось в изоляции и сражалось сразу с тремя сильными противниками – Речью Посполитой, Швецией и Крымским ханством. Это противостояние требовало титанических усилий и велось на огромном фронте – от донских степей до Карелии. Основные армии России воевали в Ливонии, а в это время с юга в столицу вновь ломился незваный гость. А крупное восстание в Казани требовало отправки туда дополнительных войск. То есть ситуация была – хуже некуда. В случае победы Крыма Османская империя получала контроль над Волгой и значительной частью Восточной Европы. А это, как вы понимаете, могло бы резко изменить расклад сил в Европе и Передней Азии.

Об опасности ситуации говорит тот факт, что в начале 1572 года Иван Грозный эвакуировал государеву казну, архивы и высшую аристократию, включая свою семью, из Кремля и в Новгород, где находился и сам. То есть столица Русского царства на какое-то время фактически переместилась на север. Москву же царь поручил оборонять князьям Юрию Токмакову и Тимофею Долгорукому. Вот только крупных войск у них в распоряжении по сути не было.

Девлет-Гирей явно собирался остаться в истории, поэтому в походе на златоглавую он не ограничился требованием Поволжья, а поставил перед собой более масштабную цель – завоевать всю Россию. Хан пообещал турецкому султану, что захватит всю нашу страну за год, а царя Ивана Васильевича приведет пленником в Крым. Видимо, ему не давали покоя лавры Мамая, заявлявшего нечто подобное перед Куликовской битвой 1380 года.

Самоуверенный Девлет-Гирей заранее распределил русские города между своими «царевичами» и мурзами, а также выдал купцам «проезжие грамоты» для беспошлинной торговли на Волге. Таким образом, впервые со времен Мамаева нашествия над нашей страной нависла угроза потери независимости.

Причем подобные прецеденты в истории других государств были. Так, меньше века спустя кочевники-маньчжуры захватят Китай и с 1644 года утвердят там свою династию Цин, которая будет править вплоть до 1912-го. При этом численность завоевателей была несравнимо меньше количества населения Китая. Если принять во внимание внутренние и внешние проблемы России, громкие обещания крымского хана имели под собой реальные основания.

Флаг империи Великая Цин

В поход Девлет-Гирей вывел всю доступную орду, до 60 тысяч всадников. По дороге к нему присоединились крупные отряды из Большой и Малой ногайских орд. Ханские пушки обслуживали турецкие пушкари, а в его войск находились янычары.

В это время царь находился в Новгороде, а в сгоревшей Москве не было крупных войск. К тому же ее укрепления еще не были восстановлены. Единственной силой, прикрывавшей столицу с юга, было войско князя Михаила Воротынского.

В распоряжении князя было не больше 20 тысяч воинов, да небольшие отряды донских казаков и немецких наемников. Но в этот раз крымский поход не стал неожиданным для русских воевод, разведка выполнила свою работу. К отражению нашествия удалось подготовиться, и к тому же под началом Михаила Ивановича были опытные полководцы. Так, например, сторожевым полком командовал князь Иван Шуйский, будущий герой обороны Пскова от польского короля Стефана Батория.

Не зная, где именно хан форсирует Оку, Воротынский был вынужден растянуть свои войска вдоль реки. Сам он с большим полком и пушками встал в Коломне, чтобы преградить прямой путь к Москве. Здесь же находился «гуляй-город» - передвижная крепость из толстых деревянных досок, заранее сбитых в щиты. В промежутке между стенами располагались стрельцы, которые могли через бойницы расстреливать неприятеля. В «гуляй-городе» располагались и пушки. В битвах с крымскими татарами он был проверенным средством, поскольку взять его всадники не могли.

Гуляй-город (вагенбург)

Остальные войска князь распределил в городах вдоль реки. Помня о том, как в прошлом году хан обошел оборону с запада, он отправил князя Дмитрия Хворостинина с крупным передовым полком в Калугу, чтобы прикрыть от неприятеля эту дорогу. В распоряжении Хворостинина была даже подвижная «судовая» рать – вятчане в стругах.

Девлет-Гирей и сам был опытным военачальником, поэтому против большого полка Воротынского выставил лишь 2-тысячный отряд для отвлечения внимания. А главные силы крымцев в ночь с 27 на 28 июля 1572 года форсировали Оку в двух слабо защищенных местах – у Сенькиного брода и у села Дракино. Через него прошла 20-тысячная ногайская конница Теребердея-мурзы. Путь ей преградила лишь небольшая застава из 200 дворян. Они не отступили и все геройски погибли. Однако их жертва не остановила ногайцев, которые захватили переправу. Вскоре через Оку переправилось все войско Девлет-Гирея. Оборона «берега» была прорвана.

Михаил Иванович узнал о захвате переправы лишь 28 июля, когда орда уже вышла на московский берег. А ногайская конница Теребердея-мурзы продвинулась далеко на север, ее передовые разъезды заняли все дороги к столице. Весь русский план войны приходилось пересматривать на ходу.

В этой тяжелой ситуации опытный воевода принял единственное верное решение: фланговыми ударами задерживать продвижение крымской орды к златоглавой, а главными силами догнать ее и навязать ей сражение еще до подхода к городу. По мнению историка Вадима Каргалова, этот план не имел аналогов в истории военного искусства, потому что русские полки не преграждали хану дорогу к Москве, а вынуждали его остановиться под угрозой удара с тыла.

Первым к Сенькину броду прибыл полк Дмитрия Хворостинина. Но главные силы крымцев уже переправились через Оку. После короткого сражения воевода решил не продолжать бессмысленной битвы, учитывая то, что у него было около 3 тысяч воинов против 60-тысячной орды, и отступил. Но его неожиданный удар с фланга немного задержал Девлет-Гирея.

Тем временем полк правой руки во главе с князем Никитой Одоевским занял позицию на реке Наре, опередив татарскую конницу. Однако он был разбит ханским главнокомандующим Дивей-мурзой и не сумел остановить продвижение неприятеля. Да это было и невозможно, учитывая то, что у Одоевского было не больше 3,5 тысяч воинов.

Девлет-Гирей вышел на серпуховскую дорогу, ведущую прямо к столице. Но ему пришлось отвести в арьергард отборную конницу во главе со своими сыновьями. Дело в том, что его настиг полк Дмитрия Хворостинина.

Крымско-татарский конный лучник

Молодой и отважный князь атаковал крымский арьергард у села Молоди и нанес ему поражение. Этот сильный и неожиданный удар заставил хана остановить прорыв к златоглавой. А «царевичи», бежавшие к отцу, и вовсе советовали ему прекратить дальнейшее наступление, аргументируя, что их уже побили, и в Москве у русских явно есть войска. Но Девлет-Гирей, зачарованный мечтами о покорении всей России, пошел наперекор всем предостережениям. Он повернул назад, чтобы сокрушить Воротынского, идущего за ним по пятам. Не уничтожив русскую армию, он не смог бы добиться своих политических целей. Но, как игрок в казино, собиравшийся сорвать банк, поставив все на кон, хан отбросил традиционную тактику крымцев (набег и последующий отход) и позволил втянуть свое войско в крупномасштабное сражение, которое длилось несколько дней.

После разворота орды на 180 градусов полк храброго князя Хворостинина оказался перед лицом всей ханской мощи. Но общая обстановка уже изменилась. Из Коломны к Молодям подошел Михаил Воротынский с большим полком и поставил «гуляй-город».

Хворостинин не растерялся и, разобравшись в изменившей ситуации, начал тонко выверенным отходом заманивать посланную против него 12-тысячную конницу под огонь пушек и пищалей «гуляй-города». Крымцы понесли огромные потери и отступили. Так закончился первый этап битвы – Хворостинин остановил прорыв Девлет-Гирея к Москве и навязал ему крупное сражение.

Дальше воеводы стали укреплять позицию на Молодях. В центре, на холме, находился «гуляй-город», за стенами которого укрылся большой полк и пушки. Остальные же полки выстроились рядом, прикрывая главные силы с флангов и тыла. Князь Воротынский считал, что Девлет-Гирей не станет продолжать наступление на Москву, уже понеся большие потери и чувствуя, как русские дышат ему буквально в спину. Так и произошло.

Крымская орда остановилась примерно в 30 верстах от Москвы, и целый день хан думал о том, что же делать дальше. В итоге он принял решение повернуть обратно. То есть стратегический план Михаила Ивановича полностью оправдался.

Все еще сохраняя большое численное превосходство над русскими силами, Девлет-Гирей 30 июля обрушил на них под Молодями татарскую конницу. Там за «гуляй-городом» оборонялись стрельцы и немецкие наемники. А с флангов нападали дети боярские, которых Воротынский специально оставил вне передвижной крепости. Крымцы упорно атаковали, забрасывая русских тучами стрел, а в ответ получали массированный огонь из пушек и пищалей.

Московские стрельцы

Во время одной из конных атак русского сторожевого полка в плен был взят сам главнокомандующий орды Дивей-мурза, а лидер ногайской конницы Теребердей-мурза – убит. Сколько же погибло простых крымцев, точно сказать невозможно, но хан прекратил атаки и два дня приводил свое войск в порядок, так что потери, скорее всего, были немалыми.

Однако и положение русских сил было сложным. Полки поредели, и всех ратников пришлось укрыть за стенами «гуляй-города». Поскольку русские гнались за крымской ордой быстро, то они шли без обозов. В войске начался голод, поэтому пришлось зарезать часть лошадей и питаться кониной.

2 августа Девлет-Гирей возобновил натиск. Он торопился, потому что московский воевода князь Токмаков подкинул татарам ложную грамоту, будто бы на помощь к Воротынскому идет большая рать из Новгорода. Хан бросил на «гуляй-город» свои основные силы. В битве при Молодях наступила кульминация.

Крымцы сражались с мужеством отчаяния, а их лидер не считался с потерями, ожидая победы. Но конница не могла взять укрепления, поэтому Девлет-Гирей решил совсем порвать с традициями и велел воинам спешиться и вместе с янычарами идти на приступ пешими. Это был очередной большой риск с его стороны. Своим решением хан лишил свое войско его главного козыря – маневренности. Но игра, по его мнению, стоила свеч.

Накал сражения дошел до того, что атакующие в ярости пытались разломать деревянные щиты руками. Но русские воины бились не менее самоотверженно и «рук татарских бесчисленно обсекли». За спиной у них находились Москва и вся Россия, их дома и семьи. Стойко сражались и немцы, которым грозили рабство или смерть.

И когда казалось, что «гуляй-город» вот-вот падет, князь Воротынский пошел на военную хитрость, решившую исход битвы. Он скрытно провел конницу по лощине, оставив в «городе» Хворостинина с частью войск и пушками. По его сигналу Хворостинин открыл стрельбу из всех орудий и пищалей, а затем сам напал на ханскую орду. Одновременно с тыла ошеломленных крымцев атаковали воины Воротынского.

Ханская орда не выдержало двойного удара, к тому же по полю битвы разнесся слух, что это ударили крупные силы самого царя Ивана Грозного. Девлет-Гирей сам подал пример своим воинам, вместе с телохранителями и приближенными спешно побежав к Оке. Однако спастись из ордынцев удалось немногим. Среди убитых были – сын, внук и зять хана. В плен попало много крымских и ногайских мурз. Русская конница преследовала отступавших и 3 августа разбила на Оке 5-тысячный арьергард. Многодневная битва при Молодях наконец закончилась. Такого сокрушительного разгрома на русской земле воинственная династия Гиреев еще не знала.

Воин поместной конницы

Поражение при Молодях в 1572 году потрясло крымскую мощь. Девлет-Гирей не сумел повторить прошлогодний успех, а его войска понесли огромные, и, главное, невосполнимые потери, так как в походе участвовало большинство боеспособного населения Крыма. Своей победой князь Воротынский расквитался за поражение 1571 года. Он уложил под Москвой цвет ханской конницы, и теперь Крым долгое время не имел ресурсов для походов против России. Следующее крупное нашествие произойдет лишь спустя два десятилетия, и подобного масштаба оно уже не имело.

Воротынский отразил наиболее дальний и грандиозный поход Крымского ханства и, фактически, Османской империи вглубь России, перечеркнув планы хана и его сюзерена на господство в Восточной Европе и возвращение Поволжья. В этом и заключается политическое значение его победы.

Битва при Молодях 1572 года стала одним из самых значимых событий военной истории XVI века и выдвинула князя Михаила Ивановича Воротынского в число самых выдающихся русских полководцев всех времен. К сожалению, в самой русской истории она оказалась практически забытой, в отличие от Невской или Куликовской битв. О князе Воротынским и сражении при Молодях не снимают фильмы, редко пишут книги, не посвящают им праздники, в честь них не учреждают ордена и медали. На месте Молодинского сражения есть лишь один памятный камень. А сам Михаил Воротынский удостоился изображения в числе других выдающихся русских деятелей на памятнике «Тысячелетие России» и собственного монумента в поселке Воротынец Нижегородской области. Надеюсь, что этой статье мне удалось немного исправить ситуацию и напомнить об этом важном событии и месте выдающегося полководца в череде славных побед русского оружия.

Памятник князю Михаилу Ивановичу Воротынскому в селе Воротынец

Список литературы:

1. Володихин Д. М. Специалист по южному направлению. Князь Михаил Иванович Воротынский.

2. Каргалов В. В. Русские воеводы XVI-XVII вв.

3. Скобелкин О. В. Служилые «немцы» в военных действиях на территории южного фронтира (вторая половина XVI – начало XVII в.)

4. Скрынников Р.Г. Иван Грозный.

5. Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей.

6. Шефов Н.А. Все войны мира. Русь. Российская империя.

Автор: Денис Леденев.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_178838

Статью спонсировал Алексей Токарев.

Живой список постов, разбитый по эпохам

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Битва при Молодях (1572)

2 августа 1572 г. русские войска князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили крымское войско в битве при Молодях.

В дополонение к посту @seborea, [ Куда едет собака крымский царь?]

Пост автора описывает происхождение песни про "собаку крымского царя" из комедии "Иван Васильевич меняет профессию. В частности упоминается эпичная "битва при Молодях" с отсылкой к источнику. Крайне рекомендуется к прочтению людям интересующимся историей Руси. Я впечатлился и решил привести текст на Пикабу:

Если ехать из Москвы по Варшавскому шоссе на юг, то в 40 км от МКАДа встретится село Молоди. Здесь 2 августа 1572 года русские ратники истребили идущую на Москву татаро-турецко-ногайскую орду. Вон на том холме с церковью стоял гуляй-город. А в этой низине с речкой Рожайкой полегли оборонявшие его московские стрельцы. Давайте помянем их, доблестно сражавшихся и умиравших здесь тем знойным летом. Они честно делали свое трудное дело. Ведь есть такая профессия – Родину защищать. И они ее защитили, отстояв столицу.

Русь Ивана Грозного

В 1533 году в Москве воцарился Иван IV (Грозный). Он унаследовал разоренную Русь: элита растаскивала страну, тупо идя на посулы алчной заграницы, продавая все и вся. Дальновидно и активно молодой царь стал укреплять страну. Сделав ставку на верность простых людей, он основал опричнину: «Наши князи и бояре учали нам изменять, и мы вас, страдников, приближаем, хотячи от вас службы и правды». Русь начала подниматься с колен, расправив плечи от Балтики до Сибири, увеличилась вдвое, население выросло. Иван принял титул царя, равный императорскому, что было узаконено Вселенским Патриархом и другими иерархами церкви, видевшими в нем единственного защитника православия.

Неожиданно для Запада и Востока возникла держава, мешавшая тем, кто стремился подмять под себя весь мир. Это сделало ее врагом № 1; формой отношений с нею стала война. Запад громили поляки/литовцы, северо-запад — ливонцы, но главное кровопускание устраивали на юге и востоке потомки Чингисхана: Казанское, Астраханское, Крымское ханства, Ногайская орда. Нужно было что-то делать. Первое: прекратить набеги со стороны Казани, причем покончить с заразой навсегда, включив ханство в состав Московского царства. Но война не удалась, а Казань обнаглела еще больше. В 1551 году царь снова пришел под ее стены. Лукавые запросили мира, приняли все требования и, как обычно, обманули. Однако «глупые урусы» почему-то обиду не проглотили и в 1552 году нещадно избили войско врага, взяли его столицу, поставив жирную точку вековым бедствиям с этой стороны. Турецкий султан Сулейман Великолепный никак не ожидал, что «неверные» разгромят единоверцев — и послал крымского хана Девлет-Гирея с 30-тысячной ордой на помощь. Царь взял 15 000 всадников, ринулся навстречу и разгромил «помощников» наголову. Астраханский хан Ямгурчей в приступе гнева объявил Руси войну. Через 4 года настал и его черед: Астрахань пала, Русь вышла к Каспию, овладев Волгой на всем ее протяжении; разорвав веками душившую петлю, устремилась на юг и восток. Под руку Москвы добровольно пошли сибирский хан Едигер, башкиры, черкесские князья. Эти события вызвали всплеск злобы в тюркском мире и означали только одно — новую войну. Положение скоро осложнилось: почти все русское войско было на ливонской войне в Прибалтике, а южные рубежи Руси начал громить крымский хан…

Люди как товар

Крымское ханство: в него входили Крым и земли от Дуная до Кубани. Население было двух типов: коренное — смуглые потомки древних тавров, скифов, алан, греков, армян, оседло проживавшие в горах и по южному берегу полуострова; и пришельцы — осколки орд Чингисхана, монголоидные татары, кочевавшие по степям. Покоренный Османской империей, Крым практически стал ее составной частью, вернейшим вассалом. Столицей ханства был Бахчисарай, резиденцией турецкого наместника — Кафа (Феодосия). Давние мирные отношения между крымцами и их соседями-славянами с приходом в Крым турок изменились. Хан Менгли-Гирей всю жизнь поддерживал добрые отношения с Русью, а первый набег на нее совершил его сын Мухаммед, нарушивший завет отца. Инициаторами охоты за рабами были турки, гаремам которых была нужна масса невольников, особенно девушек и мальчиков. Набеговое хозяйство и работорговля скоро стали «специализацией» Крыма, определяя его политику, от денег купцов зависели визири, мурзы, турецкие наместники. Ханство переродилось, теперь оно жило захватом ясыря, и без этого существовать уже не могло.

Прикрытый широкими безлюдными степями, отрезанный от материка Перекопом длиной 6 верст (широкий и глубокий ров с высоким укрепленным валом), Крым превратился в гнездо хищников, паразитирующих на рабах, неприступное разбойничье логово, созданное именно для такой «экономики». Здесь рабами владели все, но основной «товар» шел за рубеж. Османская империя дала работорговцам массу рынков, а Крым стал главным поставщиком рабов в Азию, Африку, Европу. В выгодный промысел включились поволжские/кубанские ногайцы, астраханские/казанские татары, кавказские племена. Возникли новые центры работорговли: Очаков, Темрюк, Тамань, Анапа. Главный оптовый рынок был на Перекопе. Турки и татары, считая профессию купца недостойной, сдавали здесь людей скопом оптовикам (этим занимались армяне, арабы, евреи). На рабах быстро вырос Азов, еще удобнее Перекопа: отсюда «товар» везли морем, а не гнали через степи Крыма. В Кафе с постоянным запасом в десятки тысяч пленников их перепродавали и морем везли в Азию, Африку, Европу. Главными покупателями были турки, итальянцы, берберы, испанцы. За два века в Крыму было продано более 3 миллионов людей: украинцев, поляков, русских (они за свое уменье убегать ценились меньше). Один еврей-меняла, сидя на Перекопе у единственных ворот, ведущих в Крым, при виде нескончаемых колонн рабов спрашивал: «Есть ли еще люди в тех странах или уж не осталось никого?»

Чтобы предотвратить нападения крымцев, Москва ежегодно давала откуп («поминки»), но это мало помогало, в течение первой половины XVI века они нападали каждый год, угоняя до 50 000 человек, что было намного больше военных потерь. Гигантский «насос» откачивал десятки тысяч лучшего населения; еще десятки тысяч стояли на границах, чтобы прикрыть Родину от разорения.

Техника набега

Коренные крымцы в походы не ходили, платя за это особый налог. А вот кочевникам закон орды разрешал убивать отказников, и потому тут участвовали все. Малый набег (бешбаш, «пять голов») возглавлял мурза; в средний набег (чапуле) шли 50 000 всадников с беем; в большой набег (сефери) во главе с ханом — все взрослое мужское население. Полная мобилизация давала до 150 000 сабель. Для сравнения: Великое княжество Литовское (население в 5 раз больше) могло выставить лишь 40 000 воинов, ведь кочевники могут мобилизовать большую часть мужчин безболезненно для своего скотоводства. В поход оружия брали немного: пику, лук («стрелы их летят вдвое далее ружейной пули»), саблю, нож, но непременно — много веревок для пленных. В орде царила жесткая дисциплина, залог минимального риска для участников набега.

Архив: Зарежь себя сам

Из Крыма на Москву вели три древние дороги: Муравский, Изюмский и Кальмиусский шляхи. Они шли через Дикое Поле — совершенно обезлюдевшие от набегов степные пространства. На своих малорослых, сильных, выносливых лошадях, имея по две запасных, без обоза, питаясь пшеном, сыром и кобылиной, татары легко преодолевали эту тысячу верст. Скрываясь от русских разъездов, крайне осторожно крались по лощинам, оврагам, ночью не разводя огня, рассылая лазутчиков во все стороны; имитируя прорыв границы в одном месте, нападали в другом; идя малыми силами, сажали на лошадей чучела, чтобы казаться больше; через подосланных языков слали на Русь ложные вести о своих намерениях и силах. И им удавалось чаще всего безнаказанно делать свое черное дело. Обычно они нападали 1–2 раза в год, чаще во время жатвы, когда легче ловить людей по полям; в зимнем набеге мороз облегчал путь через реки и топи. Вооруженного противника крымцы избегали, в бой вступали, превосходя его минимум вдесятеро. Боевые действия вела их меньшая часть, большинство занималось «делом». Углубившись в чужую страну на 100–200 км, орда поворачивала назад и, разбросив от главного отряда широкие крылья, гребенкой мелких стай окружала селения, чтобы никто не ускользнул, грабила, жгла, резала, захватывала ясырь. Старых, немощных убивали, как и взрослых мужчин, способных взбунтоваться в пути. Угоняли женщин, молодежь, самым дорогим «товаром» были дети, особенно красивые.

Вековая, непрерывная, изнурительная борьба без перемирий, на грани жизни и смерти.

Разорение Москвы

…Итак, Русью занялся сам турецкий султан Селим II. Велев крымскому хану «прессовать» ее постоянными набегами, он в 1569 году послал из Азова на восток 20 000 янычар и 50 000 татар/ногайцев с задачей отвоевать Астрахань, отрезать Русь от Каспия, установить связь с мусульманской Средней Азией. Конница и гребная флотилия поднялись по Дону, но в Волгу суда перетащить не смогли, а на них остался осадный парк. Подошли к Астрахани: без тяжелых пушек ее было не взять, да и людей было мало; зимовать янычары не хотели и взбунтовались. Выручать город шла русская рать, и турки, сняв осаду, стали отходить через северокавказскую равнину. По пути их кромсали казаки, от стычек, голода и болезней в зимней степи большинство южан-турок погибло, в Азов вернулось всего 700 человек, но своего замысла крепко наказать Москву султан не оставил.

1570 год: 50-тысячная орда осадила Рязань и Коломну, с большим трудом удалось ее отогнать и отбить полон.

1571 год: польский король Сигизмунд богатыми подарками склонил хана к новому нападению на москалей, 40-тысячная армия Крыма выступила в поход. Донские казаки вовремя предупредили своих, но предатели провели орду через южные засечные линии.

Поначалу целью был город Козельск. Однако к хану явился изменник боярин Сумароков: «На Руси засуха, мор, войско воюет в немцех, людей у царя мало» — и орда повернула на Москву. «Агенты влияния» при царском дворе (готовившие польское вторжение заговорщики Челяднина-Старицкого) недоглядели приближения татар. На рубеже Оки воеводе Ивану Бельскому удалось собрать лишь 6000 бойцов, на подмогу пришел сам царь с опричниками. Но предатели показали врагу броды через Оку, и орда обошла заслон. Увидев татар уже в тылу, войско поспешило к беззащитной Москве. Подойдя одновременно с ордой, русские прорвались-таки в город и, когда враг полез в атаку, дали отпор. Началась бойня. Москва-река была завалена трупами, течение остановилось, но город не сдавался. И тогда татары его подожгли. Из-за сильного ветра он за три часа выгорел дотла, в огне погибли десятки тысяч людей, в т. ч. самих крымцев, кинувшихся грабить. Хан увел орду от пожарища, разорил центральные области, вырезал 36 городов и ушел в Крым. Крымский посол в Литве хвастался: «Мы убили 60 000 русских и еще столько же увели в полон». Нашествие, подобное Батыевому погрому, хан объявил местью за Казань («Жгу и опустошаю все из-за Казани и Астрахани, отдай наш юрт!»). Наглея, он послал царю нож: «Зарежь себя сам!»

«Младшие братья» мстили за Москву как могли: запорожцы «впали за Перекоп» и погромили крымские улусы; волжские казаки отплатили ногайцам, сожгли их столицу Сарайчик. Тем не менее для Руси набег был катастрофой; таких потерь, такого унижения она не знала давно (в 1520 году в ней было 100 000 жителей, а в 1580 году — всего 30 000!). Ошеломленный царь был готов мириться на любых условиях: отдать Астрахань, платить «поминки», приказал срыть казачий Терский городок на Кавказе, однако Казань вернуть отказался. Но врагу теперь было этого мало! Набег показал, что урусы воевать не умеют, отсиживаясь по крепостям. Послы привезли грубый ответ султана: он согласен на мир, «только если царь уступит Казань, Астрахань, а сам станет нашим подручным». Крымский хан наглел еще больше: «Зачем брать часть, если можно взять все?» Получив титул «Тахт-алган» (Взявший трон), он был уверен, что Русь уже не оправится. К тому же по ней прошли эпидемия чумы, неурожай, голод, осталось ее добить!

Весь год хан собирал армию. «Осваивать новые земли» собралось все мужское население кочевого Крыма старше 15 лет, а именно 60 000 сабель. К ним примкнули ногайцы, кавказские горцы, 40 000 турецких ополченцев. Султан дал 7000 янычар и стенобойные пушки с командами. Летопись сообщает: «Хан расписал всю Русскую землю, что кому дать, как при Батые». Им заранее были назначены мурзы в пока еще русские города, наместники в еще не покоренные княжества. Купцам-спонсорам похода он дал ярлыки на свободную торговлю по Волге, обещал султану покорить Русь за год и привести царя в цепях. Летом 1572 года с огромным по тем временам 120-тысячным войском Девлет-Гирей двинулся на Москву, объявив, что «едет на царство». Орда шла устанавливать новое иго, шла, чтобы остаться на Руси навсегда (кстати, так оно и вышло).

Русские силы

Русь тоже готовилась. Осенью 1571 года казаки выжгли сухую траву на огромных пространствах Дикого поля, не оставив подножного корма для татарских коней, и поход был отложен «до новой травы». Естественный рубеж обороны – реку Оку укрепили на 50 верст по берегу: набили два частокола 1,5 м высотой, между ними насыпали землю, сделали щели для стрельбы, напротив переправ поставили пушки. Не было главного — людей для всех этих позиций. Русь была чрезвычайно обессилена, ратников наскребали с миру по нитке, царь даже где-то нанял немцев. Войсковая роспись сохранила точные сведения: «Всего людей 20 034, кроме Мишки с казаками». «Мишка», атаман Михаил Черкашенин, привел с Дона 3000 отборных бойцов; пришли 1000 украинских казаков с пищалями; 1000 волжских казаков снарядили за свой счет купцы Строгановы. В общем, удалось собрать 25 000 бойцов против 120 000 сабель противника. Команду приняли лучшие полководцы — князья Михаил Воротынский (глава пограничной стражи), Иван Шереметев и опричный воевода Дмитрий Хворостинин. Обговорили действия при разном развитии событий: «партизанить» из засад, отбивать пленных, прикрывая переправы казаками и вятичами на стругах. Дело было гораздо серьезнее обычного набега: казну эвакуировали в Новгород, туда перенес свою резиденцию и царь. Главный узел обороны устроили на переправе под Серпуховом. Полки Воротынского, Шереметева и наемники немца Фаренсбаха выкопали рвы, поставили плетни из хвороста, у самого брода собрали гуляй-город на колесном ходу.

Гуляй-город: русское подвижное полевое укрытие XVI века из щитов размером со стену избы, сделанных из дубовых досок в полбревна. Щиты с бойницами для стрельбы скреплялись деревянными/железными/веревочными связями, для огнеупорности обмазывались глиной; перевозились в град-обозе специальным воеводой; из них собирали различные укрепления: стены, башни, штурмовые сооружения. В бою применялись отдельные щиты или «острожки» из нескольких щитов, укрывшиеся за ними стрельцы/пушкари двигались в сторону противника летом на колесах, зимой на полозьях. Гуляй-город ставили кругом или в линию фронтом от 2 до 10 км, оставляя между щитами промежутки в 3 м для отхода войск под их защиту. Для развертывания гуляй-города желательна равнинная местность, но у Молодей он стоял на холме и был большим, т. к. вмещал 8255 стрельцов плюс казаков Черкашенина.

Главную роль в бою при Молодях сыграло огнестрельное оружие, и его было много, в XVI веке русские превосходили в этом многие другие армии. Еще в 1514 году в смоленском сражении у них было 2000 больших и малых пищалей, «чего еще никогда ни один человек не слыхивал». Ручными пищалями были вооружены все стрельцы и казаки. Конницу хорошо уничтожали 7-ствольные пушки залпового огня («сороки»). Были в войске и стрелки из лука, успешно выбивавшие не защищенных броней степняков. Делая до 20 выстрелов в минуту, они давали возможность перезарядить огнестрельное оружие. В обороне гуляй-города применялись длинно-древковые копья, метательные копья (сулицы), рогатины с секировидным лезвием.

…В июле 1572 года с юга на Русь пошла черная туча. Наступил один из самых критических моментов в истории нашей Родины.

Битва при Молодях

Последним рубежом на пути татар к Москве была Ока. Обойдя стороной сильную тульскую крепость, 27 июля орда подошла к переправе, наткнулась на крепкую оборону и весь день суетилась, якобы готовя форсирование. Ночью, оставив 2000 человек, которые шумели и жгли множество костров, Девлет-Гирей увел татар и, смеясь над глупостью урусов, пересек Оку у села Дракино, был встречен полком воеводы Одоевского, в тяжелейшем ночном бою разбил его, понеся при этом большие потери.

28 июля: ногайцы Теребердей-мурзы форсировали Сенькин брод выше Серпухова, который охраняли всего 200 бойцов Ивана Шуйского. В неравном бою они нанесли врагу большой урон, почти все пали, а ногайская конница «потекла» на московский берег; дойдя до реки Пахры у нынешнего Подольска, перерезала все дороги на север, стала ждать татар. Обойдя русских с двух сторон, орда объединилась и по Серпуховской дороге двинулась на Москву. Воротынский снял войска с береговых позиций и рванулся следом. Казалось, повторяется прошлогодняя история, но сейчас не стали сломя голову мчаться к столице, ведь в прошлому году, даже опередив крымцев, не смогли предотвратить ее поджога. Единственный шанс на успех был в том, чтобы развернуть орду для сражения, не пустив ее на беззащитный город.

29 июля: 120-тысячное войско — это очень много народу. Орда сильно растянулась: в то время как ее авангард стоял на Пахре, арьергард под командой ханских сыновей лишь подходил к селу Молоди в 15 км позади. По их пятам шел 5-тысячный отряд казаков и «детей боярских» (военное сословие) во главе с Хворостининым — и здесь он нанес удар. Казаки, в яростном бою изрубив арьергард, врезались в основные силы татар. Удивившись такой наглости, те стали разворачиваться для атаки. Но это тебе не степной простор: в лесных, частично топких местах орда не могла нападать всей массой, со всех сторон. Ханские сынки бежали в ставку отца, для устранения помехи он выделил им еще 12000 сабель. Все это отнимало время, а казаки, мастера разборок с всегда численно превосходящим врагом, рубили все и вся — и произошло то, что было нужно. Такое бывает, когда наступают на хвост змее: шипя, она поворачивается зубами к обидчику. Не дойдя до Москвы всего 35 верст, Девлет-Гирей из опасения за свой тыл развернул все войско! Оказавшись лицом к лицу со всей ордой, хворостининцы «все вдруг» развернулись и бросились прочь. Крымцы рванулись в погоню, но у Молодей неожиданно наткнулись на препятствие. Здесь стояли русские. И не просто стояли: обманутые на Оке, поспешая за конницей, они уже выбрали удобное место на холме, прикрытом рекой Рожайкой, укрепились и развернули гуляй-город, в котором изготовились к бою полк Воротынского и казаки Черкашенина. Хворостинин применил против врага казачий тактический прием «вентерь»: быстрым маневром уйдя своим отрядом вправо, он подвел разогнавшихся татар под убийственный огонь гуляй-города. Из бойниц ударили пушки, пищали, поверх укрепления хлынул ливень стрел. Первые ряды степняков были выкошены полностью.

Картечь пробивала широкие бреши в сплошной стене набегающей конницы, каждая пуля валила одну, а то и несколько жертв. Атакующие смешались. В этот момент из-за гуляй-города выскочили и ударили в пики казачьи сотни, тут же пустив в ход сабли. Изрубив первые ряды начавшего приходить в себя противника, казаки развернулись и мигом скрылись за дощатым укрытием. С гиканьем рванувшаяся за ними лава степняков снова попала под залп успевшего перезарядиться гуляй-города. За минуты понеся огромные потери, враг откатился на безопасное расстояние и стал приходить в себя. Четкого представления того, что происходит, ни у кого не было. Главный крымский военачальник, второе лицо в ханстве Дивей-мурза, решив лично разобраться на месте, приблизился к гуляй-городу и был взят в плен. В растянувшейся по дороге огромной орде царила неимоверная сумятица, совершенно неизбежная в таких условиях. Торопясь уничтожить неведомо откуда взявшееся препятствие, подходившие по дороге конные тысячи одна за другой попадали в жестокую мясорубку, обильно поливая русскую землю своей кровью, и лишь наступившая ночь остановила эту бойню.

Утром 30 июля враг увидел, что попал в капкан. Позади были прочные стены Москвы с ее пушками, обратный путь в степь загородила хрупкая на вид, но жестоко бьющая преграда. Теперь уж думалось не о покорении Руси, а о том, как бы выбраться живыми. День прошел в попытках сбить стоящих на пути русских: крымцы осыпали гуляй-город стрелами, шли в верховые атаки, надеясь прорваться в оставленные для прохода русской конницы щели, и тут же умирали на мгновенно выраставшем частоколе копий, под ливнем стрел и пуль. Поредевшие ряды казаков бросались в контратаки, давая своим время на перезарядку оружия, и опять отходили под прикрытие щитов и «огневого боя». В безуспешных атаках были убиты предводитель ногайцев Теребердей и трое его мурз. Это была затяжная битва, к которой незваные гости не были готовы. Сильные против мирных жителей, десятеро против одного, сейчас они сами крепко «влетели». Кровь лилась весь день, но вечером гуляй-город все так же стоял на своем месте. Было ясно, что русские скорее умрут, чем дадут хищникам уйти.

31 июля Девлет-Гирей начал решающий штурм. Обрушившись всей массой, татары ценой огромных потерь сбили с позиций защитников флангов, но конница опять не смогла взять гуляй-город. И тогда хан приказал всем спешиться и атаковать в пешем строю вместе с янычарами. Захватчики лезли на холм саранчой, устилая его трупами; прекрасно понимая, что спасают свою шкуру, дрались, как бешеные. Накал битвы достиг высочайшего напряжения: подступив к дощатым стенам гуляй-города, нападавшие рубили их саблями, расшатывали руками, силясь перелезть или повалить, «и тут много татар побили и рук поотсекли бесчисленно много». Устав рубить и колоть, изможденные защитники держались на ногах лишь яростью, а врагу приходилось карабкаться через завалы из трупов. Он понес такой урон, что сутки приходил в себя.

1 августа атак не было, но и положение защитников было критическим. Полегли все 3000 московских стрельцов, прикрывавших подножие холма и фланги. От конницы осталась едва половина. В гуляй-городе было огромное число раненых. В погоню за врагом русские взяли лишь оружие, бросив обоз с припасами, и теперь были блокированы без воды, еды и фуража. Выкопанные колодцы остались сухими, «в полках был голод великий людям и лошадям», ели павших коней, чтобы хоть как-то держаться. Следует признать, что наравне с русскими лишения терпели немцы, но тоже не роптали, а продолжали отчаянно драться. В сумерках Воротынский скрытно вывел оставшуюся конницу, по лощине обошел вражеский лагерь и затаился; в гуляй-городе остались стрельцы, пушкари и немцы. На рассвете 2 августа крымцы и янычары опять пошли в пешую атаку, крича и завывая. Их подпустили и ударили в упор из всех стволов, защитники с криком выскочили в контратаку и завязали жестокую сечу. В самый ее разгар в тыл врага ударила конница Воротынского. Не выдержав двойного удара, завоеватели побежали, бросая оружие. Их гнали и рубили, не беря пленных. Повезло одетым в богатые одежды («много мурз живых поймали»): их вязали для обмена на своих. Во время преследования большинство крымцев перебили еще до реки, плывущих били со стругов баграми, веслами, обагряя Оку кровью. Прошерстив прибрежные камыши, выловили прячущихся там самых хитрых и утопили тут же. 5-тысячный отряд, охранявший переправу, перебили до последнего человека: вятичи из стругов стрелами, стрельцы с берега пулями. Хан с телохранителями ушел на тот берег.

Такого разгрома Крымское ханство не знало, при Молодях было уничтожено почти все его боеспособное мужское население — 110 000 захватчиков. И не только простых воинов: под русскими саблями полегли сын, внук, зять Девлет-Гирея, большинство мурз, все янычары. Домой вернулось не более 10 000 «покорителей Руси». Отправившиеся по чужую шерсть сами оказались стрижеными. Русского мужика в очередной раз «достали».

Сражение стало поворотной точкой в противостоянии Руси и Крымского ханства, последней крупной битвой со Степью. Эта оборона не имеет аналогов в истории военного искусства: русские не преградили врагу путь к столице, а угрозой с тыла навязали ему сражение еще до подхода к ней, втянули его в мясорубку, смогли продержаться и истощить его силы, а потом в нужный момент нанесли решающий удар. Здесь было все: умелое использование инженерных сооружений и рельефа местности, эффективное применение огнестрельного оружия, точный выбор времени для обходного маневра и решающего удара. Ключевую роль в битве сыграл гуляй-город; это было выдающееся применение мобильной крепости.

Военная мощь давнего врага была подорвана, и он уже не смог восстановить прежние силы. Да, разрозненные кочевники еще долго осложняли жизнь на окраинах, но походов за рабами в глубь Руси больше не было. Самая мощная держава того века, Османская империя, удар вынесла, однако, потеряв на русских границах за три года 30 000 янычар и всю огромную армию своего вассала, от планов завоевания Руси отказалась. Разоренная набегами, стихийными бедствиями и внутренними врагами, воюющая на два фронта Русь выстояла в крайне критической ситуации. Пограничные укрепления были отодвинуты на юг на 300 километров, началось освоение богатых черноземных земель. Победа русского оружия имела огромное значение и для Европы: и так отступая под ударами турок, та вряд ли устояла бы, увеличься натиск хоть ненамного. Русь в очередной раз спасла тех, кто всегда делал ей только зло.

Неизвестная битва

Битва при Молодях — из одного ряда с Куликовской битвой, Полтавой и Сталинградом. Но это знают немногие. Там нет даже памятного знака, не говоря уже об объявлении поля заповедным. Исследования этой битвы начались лишь в конце XX века! Почему же о ней не снимают фильмы, не рассказывают в школе, не отмечают ее годовщину? Потому что битва, определившая будущее всей европейской цивилизации, случилась в правление царя, объявленного «плохим». Иван Грозный, первый государь всея Руси, фактически создавший страну, в которой мы живем, принявший Московское княжество и оставивший после себя Великую Россию, был последним из рода Рюриковичей, вытесненных с престола людьми Запада, династией Романовых, сделавших все возможное, чтобы опорочить величайшего собирателя державы.

Артем Денисов

Битва при Молодях.

Большая битва между русскими и татарами произошла в августе 1572 г. возле села Молоди, примерно в 50 км от Москвы, между Подольском и Серпуховом. Событие обросло мифами, так что узнать, что же на самом деле произошло в те дни, вряд ли возможно. Ясно лишь, что русское оружие одержало большую и славную победу.

В конце июля орда хана выступила в поход. Считается, что в ней было 80 000 крымцев и 40 000 османов, но это вымысел. Предельная численность татарского ополчения ограничивалась сорока – пятьюдесятью тысячами человек. Османов либо вообще не было, либо имелось всего несколько тысяч. Нет данных, что падишах Селим Пьяница перебросил на берега Оки столь крупную армию. Считается, что непосредственно в сражении при Молодях участвовало 7000 янычар, но и это очень много. Кроме того, у Даулат-Гирея оставалось личное войско – от трех до семи тысяч конных воинов. Итого получим примерно 54 000 ополченцев и регулярных солдат, участвовавших в походе. Это действительно крупная армия, хотя не забудем, что цифры условны.

Какие задачи ставил Даулат-Гирей? Вновь сжечь Москву или повторить Батыево нашествие, уничтожив другие русские города? Крымцы не умели брать городов и целью похода было выжечь и разорить сельскую местность, похватать добычу, взять полон. Перед нами грандиозный набег, но не завоевание. Если бы он удался, можно было повторять такие набеги почти каждый год, истощить потенциал Руси и вызвать восстание поволжских народов, что могло привести к заветной цели османов и крымцев – отделению Казанского и Астраханского царств. Это означало бы медленную гибель Руси.

Мы видели, что Иван Грозный понимал масштабы опасности, так как прекратил крупные операции в Прибалтике и сосредоточил значительную часть войск «на берегу». Южной армией командовал воевода князь Михаил Воротынский. По старшинству начальствовать должен был князь Мстиславский, но он находился в опале, причины которой летописцы объясняют неубедительно.

Воротынский, в отличие от Мстиславского, обладал военным дарованием. Но он принадлежал к старой русской знати и не был политически благонадежен. Однако Грозный верно рассчитал, что князь будет отстаивать рубежи страны хотя бы потому, что не захочет подвергать опасности свои обширные владения, расположенные в верховьях Оки. И вообще – есть моменты, когда социальные или политические противоречия отступают на второй план перед национальными.

В конце июля 1572 года крымские войска достигли берегов Оки.

Воротынский занял позицию поблизости, укрепившись в нескольких подвижных лагерях, сделанных из повозок. Такие укрепления назывались «гуляй-город». Оборонительная тактика русских свидетельствует о том, что их численность была значительно меньше, чем у татар (по некоторым оценкам, 25 000 ратников).

Хан не стал осаждать военные лагеря русских, обошел их и устремился к Москве. Столица вновь была под угрозой.

Воротынский принял решение догнать хана и навязать бой, несмотря на неравенство сил. Передовым полком командовал молодой опричник князь Дмитрий Иванович Хворостинин. Впоследствии он станет одним из лучших русских воевод, одинаково хорошо сражаясь в поле и при осадах городов. Он настиг арьергард крымцев у села Молоди, окруженного в то время лесами, и полностью рассеял. Хану донесли о появлении русских. Даулат приказал главным силам прекратить марш и атаковать русских.

Хворостинин со своими людьми поспешно ретировался, татары преследовали… И вдруг вынеслись к гуляй-городу русских, за которым укрылись главные силы Воротынского – «большой полк». Русичи обстреляли врага из пушек и пищалей, нанесли потери и заставили отступить. Блестящий маневр Хворостинина увенчался успехом.

Даулат-Гирей всё еще полагал, что имеет дело с небольшой частью вражеской армии. Он приказал одному из татарских мурз, по имени Тери-берды, напасть на гуляй-город и захватить его. Мурза повиновался, атаковал русских и был встречен убийственным огнем. Тактика сражений в гуляй-городе предполагала и другую хитрость: повозки раздвигали, туда бросался неприятель, после чего «вход» закрывался и штурмующие уничтожались как бы в уличном бою.

Понеся потери, крымцы перешли к отдельным стычкам и сшибкам. Даулат-Гирей приказал подвести артиллерию, чтобы разбомбить гуляй-город, но Воротынский послал татарам в тыл казачьи отряды, которые захватили пушки и утопили их в реке.

Наконец, хан сосредоточил у русского лагеря свои главные силы и приказал взять позицию штурмом. Он должен был отомстить за погибших соплеменников, чтобы выглядеть прилично в глазах своих воинов. В родовом обществе, каковым являлось Крымское ханство, это было крайне важно для того, чтобы удержать власть и сохранить жизнь. Крымцы начали штурм главной позиции русских между реками Рожай и Лопасня. Именно поэтому битву при Молодях иногда называют «сражением при Лопасне».

Перед гуляй-городом русские разбросали металлические триболы (ежи о четырех шипах – как бы ни лежала трибола, один шип всегда смотрел вверх; такие средства использовали византийцы и русские князья в битвах с кочевниками), чтобы ломать ноги татарским коням. Это ослабило натиск татар. Они остановились перед русскими позициями. На крымцев обрушился дождь пуль, стрел и ядер. Кстати, русской артиллерией командовал немец – опричник Генрих Штаден, который впоследствии вернется на Запад и напишет много скверного об Иване Грозном. Ценность этих записок как исторического источника оспаривается до сих пор.

Понеся потери, крымцы, однако, храбро кинулись на приступ. Вооружены они были плохо. Для рукопашной схватки у каждого имелся нож, саблями обладали только родовые вожди.

1 августа оба войска сошлись вновь. Хан Даулат-Гирей атаковал гуляй-город спешенным ополчением, затем регулярной пехотой. Это был его главный козырь, который хан приберегал до последнего. Задача ополченцев была – измотать противника. Задача профессиональной пехоты – прорвать оборону и добить врага. Постепенно татары втянулись в схватку. Победа казалась близкой.

В гуляй-городе отчаянно сражался князь Хворостинин. В это время Воротынский незаметно вывел часть войск в тыл врага и нанес удар. Одновременно Хворостинин сделал вылазку. Крымцы были разбиты наголову и побежали. В сражении погибли сыновья хана – Шардан и Хасбулат. Русские преследовали, рубя бегущих.

Арьергард крымцев пытался прикрыть бегство и сразился с русскими на берегах Оки, но был вырезан. Впрочем, этот героический поступок позволил спастись части орды и самому хану. Молодинская битва продолжалась с 30 июля по 3 августа 1572 года.

Битва не попала в школьные учебники русской истории, но достойна того, чтобы встать в один ряд с Куликовским сражением. Перед нами последний поход татар на Москву. После радикального разгрома на берегах Оки крымцы больше ни разу реально не угрожали русской столице.

В сражении при Молодях Русь отстояла свои главные приобретения, сделанные в эпоху Ивана Грозного, – Казань и Астрахань. Больше на них никто не покушался

Поход 1572 года был последним крупным предприятием Даулат-Гире. Через пять лет, весной, в Крыму началась эпидемия какой-то заразной болезни (может быть, тифа; но тогда почти все эпидемии называли чумой). Старый хан подхватил инфекцию и умер. Таков был нелепый финал долгого правления. Больше того, Даулат унес с собой в могилу идею великой Крымской империи, которая больше не возродилась.

Из книги С. Чернявского "Крымская империя. От ханства к Новороссии"