Антивещество

Антивещество, вот что надо майнить, а не ваши криптовалюты.

Стоимость: 62,5–100 триллионов долларов за грамм антивещества.

Антивещество — это вещество, состоящее из античастиц: частиц, похожих на обычные, из которых состоит всё во Вселенной, но с противоположными зарядами. По идее, при появлении Вселенной в Большом взрыве кварки и антикварки образовались в равном количестве, но сейчас мы можем наблюдать только галактики и звёзды из нормального вещества, а не из каких‑нибудь позитронов. Почему — загадка, называемая в физике «Барионная асимметрия Вселенной».

Антивещество мгновенно аннигилирует при соприкосновении с нормальным веществом — частица и античастица взаимоуничтожаются, выделяя огромное количество энергии. Поэтому в природе оно не встречается. Получить его можно только в лаборатории. Физики Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) умудрились создать 309 антипротонов, которые просуществовали аж 17 минут. Хранить антивещество дольше пока не получается, производить его очень сложно, поэтому оно такое дорогое.

В теории антивещество можно использовать как источник энергии и топливо для космических кораблей. Одной ложки хватит, чтобы обеспечить несколько мегаполисов электричеством на десятилетия.

Человек предсказавший антиматерию

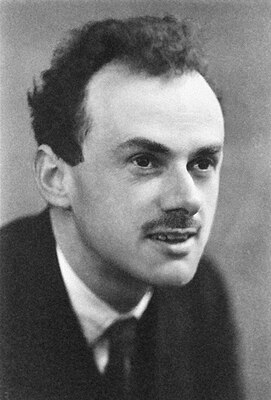

Приветствую всех моих читателей. Возможно, вы хотя бы раз слышали о антивеществе. Что это и с чем его едят, я распишу в следующий раз. А сегодня расскажу о человеке, который предсказал существование антивещества и как он это сделал. Имя этому человеку – Поль Адриан Морис Дирак (1902-1984 гг):

К сожалению, Дирак не так известен широкой публике, несмотря на его достижения. Все знают про Шрёдингера, Эйнштейна, Бора, Ферми и многих других, но про Дирака мало кто слышал. Он был очень тихим и скромным. Он мало говорил, а если и говорил, то только рядовые слова типа «да» и «нет». Даже когда он узнал, что получит Нобелевскую премию, то подумывал отказаться от нее, не желая быть известным. На это ему сказали, что отказавшись от премии, он станет известнее, чем если просто примет ее. Родился Дирак в Англии. Его мать была британкой, а отец швейцарцем. Отец был учителем французского языка в школе, куда ходил Дирак, и строго следил за дисциплиной. Вполне возможно, что из-за отца он вырос настолько тихим, хотя есть предположение, что у него был синдром Аспергера. Кстати, также говорят, что у Ньютона тоже был синдром Аспергера. Люди с таким синдромом замкнуты, не умеют держать себя в обществе и возможно имеют выдающиеся математические способности, которыми Дирак и обладал. Вообще у Дирака с Ньютоном не мало общего, например, они оба сделали свои главные открытия в 20-х годах, оба были профессорами кафедры Лукаса в Кембридже и оба отлично знали математику. За свою жизнь Дирак сделал немало предположений на основе математических расчетов, и некоторые из них подтвердились. Я бы хотел расписать про них, но для этого нужны знания высшей математики, которых у меня нет. Поэтому пожалуй, напишу про волновое уравнение для электрона – самое главное его открытие, благодаря которому он в 1933 году получил Нобелевскую премию по физике. Это уравнение сейчас выбито на камне не далеко от могилы Ньютона:

В 1928 году Дирак опубликовал свою версию уравнения Шрёдингера. Он совместил его со специальной теорией относительности Эйнштейна и в процессе своей работы обнаружил, что общепринятая формула E=mc² не совсем правильная, так как в процессе вычислений приходится брать квадратный корень из определенной величины. При выходе из-под корня выражение получает неопределенный знак плюс или минус, а значит правильнее будет писать формулу так: E=+-mc². В этом случае приходилось допускать отрицательную энергию, которую в физике не выносят. Связано это с одной аксиомой, которая говорит, что все стремится к минимальному энергетическому состоянию. Если бы отрицательная энергия существовала, то все электроны рано или поздно провалились в состояние с бесконечно отрицательной энергией. Это означало бы, что теория Дирака нестабильна. Для решения этой проблемы Дирак ввел концепцию «Моря Дирака»(картинка сгенерирована нейросетью):

Она предполагала, что состояния с отрицательной энергией уже заняты электронами и, значит, другие электроны не могут провалиться в состояние с отрицательной энергией. Эти электроны в состояние с отрицательной энергией образовывали «Море Дирака», но когда гамма-квант сталкивается с электроном, находящимся в этом море, то выталкивает его в состояние с положительной энергией. И в море среди отрицательных электронов образуется дыра, которая ведет себя как антиэлектрон (позитрон). Через несколько лет Карл Андерсон обнаружил антиэлектрон, тем самым подтвердив предположение Дирака.

На этом сегодня все.

Материала для этого поста я взял из книги «Физика невозможного» Митио Каку, а также с этих сайтов: https://www.britannica.com/biography/Paul-Dirac

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1933/dirac/biograp...

Подальше от антигравитации, поближе к фотонным звездолётам!

Учёные проверили антиматерию на антигравитацию.

В общей теории относительности (ОТО) постулируется, что любая материя (вкл. антиматерию) только притягивается благодаря гравитации. Но существовали теории, которые допускали гравитационное отталкивание антиматерии и материи — эдакую антигравитацию.

Впервые получено надёжное подтверждение "нормального" притяжения антиматерии и материи, как и предсказывала ОТО.

В Nature опубликована статья (https://www.nature.com/articles/s41586-023-06527-1) учёных из ЦЕРН о проверке притяжения вещества и антивещества. Это стало возможным благодаря появлению способа "массово" (с низкой эффективностью, но гораздо лучше, чем раньше) производить атомы антиводорода (ядро из антипротона с позитроном вместо электрона) и накапливать их в ловушке ALPHA-2.

Почему нужен именно антиводород? Потому, что он электрически нейтрален. Силы электромагнитного взаимодействия позитрона и например протона в 10^39 раз (тыс. трлн трлн трлн!) больше, чем их гравитационное взаимодействие. Полностью экранировать ловушку с античастицами практически невозможно. Поэтому получение электрически нейтральных атомов антивещества так важно — заряд не будет мешать.

В новом эксперименте в вертикальную ловушку ALPHA-g было помещено несколько тыс. атомов антиводорода. Концептуально эксперимент очень прост: в нужный момент одновременно "открываются" потенциальные барьеры (своеобразные аналоги дна и крышки) сверху и снизу ловушки. Если антивещество взаимодействует с Землёй "нормальным" образов, т.е. притягивается, то в основном атомы антивещества будут вываливаться из ловушки вниз, где и будет регистрироваться их аннигиляция с веществом установки. В эксперименте около 80% атомов упало вниз, что подтвердило притяжение антивещества к Земле.

Итог?

Антигравитация не найдена и пока даже надежд нет. Зато человечество научилось эффективнее добывать и обращаться с антивеществом. Может так и до фотонолётов на антивеществе доживём!

Источник: читатель Александра Короткевича.

🔭 Pro Космос | Космонавтика и астрофизика | Подписаться (https://t.me/realprocosmos)

Что, если бы все было антивеществом, КРОМЕ Земли?

Ответ:этот не заканчивается для нас хорошо. Но — в отличие от большинства сценариев, включающих слово "антивещество" — конец на удивление медленный и затянутый.

Теория относительности предлагает возможность быстрого и в то же время затянутого завершения. Спасибо, наука!Вся вселенная состоит из материи, насколько мы можем судить. Никто не уверен, почему материи больше, чем антивещества, поскольку законы физики довольно симметричны, и поэтому нет причин ожидать, что одного будет больше, чем другого.Возможно, что галактики состоят из антивещества, а мы просто этого не заметили, потому что не пытались к ним прикоснуться. Это классная идея, но если существуют зоны вещества и зоны антивещества, мы должны увидеть характерное свечение гамма-излучения на границе между зонами. Пока мы этого не видели, хотя другой телескоп мог бы помочь.Мы подаем отдельное предложение на грант для поиска выключателя Вселенной, а затем строим гигантскую радиоуправляемую руку, чтобы попытаться ее повернуть.Если бы остальную вселенную заменили на антивещество, у нас были бы проблемы. Космическое пространство на самом деле не "космос",оно заполнено разреженным газом.Магнитное поле Земли защищает нас от солнечного ветра и также защитило бы нас от антисолнечного ветра. Крошечная доля частиц от Солнца достигает Земли, направляемая вниз нашим магнитным полем, и создает полярное сияние. В этом сценарии полярное сияние стало бы намного ярче, но в большинстве случаев недостаточно ярким, чтобы действительно вызвать проблемы.Настоящей проблемой были бы метеориты.Поток пыли из антивещества столкнулся бы с верхней частью нашей атмосферы и был бы уничтожен. Взаимодействия между ядрами и антиядрами, протонами и антипротонами были бы сложными,но конечным результатом было бы большое количество гамма-лучей, которые превратились бы в большое количество тепла. Этот постоянный поток вещества был бы сильнее всего на рассвете, когда ваш дом был обращен в направлении движения Земли.

Что варится в пекулярных звездах

Однажды сэр Артур Эддингтон, считающийся основателем теоретической астрофизики, заявил, что «ничего нет более простого, чем звезда». Действительно, при всей грандиозности большинство звезд – это почти однородные и очень стабильные объекты. Звезда главной последовательности в течение миллионов, миллиардов или, возможно, даже триллионов лет перерабатывает запасы водорода, постепенно сдвигаясь в красную часть спектра, а в конце пути, как правило, превращаясь в белый карлик. При этом о триллионах лет сейчас можно говорить лишь гипотетически, но красные и оранжевые карлики действительно могут просуществовать так долго, тогда как голубые сверхгиганты выгорают за миллионы лет. Например, возраст Спики (альфа Девы) составляет около 12,5 миллионов лет.

Звезда светится благодаря процессу термоядерного синтеза, в ходе которого ядра водорода превращаются в ядра гелия, а гелий на заключительных этапах существования звезды порождает и более тяжелые элементы. Последовательность примерно такова (в скобках номер элемента в таблице Менделеева): водород (1) → гелий (2) → небольшие примеси лития (3) → углерод (6) → магний (12) → железо (26) + небольшие примеси никеля (28), а также спорадически возникающие ядра кадмия и олова. В целом элементы тяжелее железа в обычных звездах практически не образуются. Их источниками являются взрывы сверхновых, при которых синтезируются все элементы как минимум вплоть до урана (атомный номер 92, атомная масса — 238), а также взрывы гиперновых, при которых схлопывание умирающей звезды происходит постепенно, и, за счет огромной исходной массы светила, выделяемая энергия еще выше.

Кстати, существует следующее предположение: обилие тяжелых элементов на Земле может быть связано с тем, что в обозримом прошлом недалеко от нашей планеты произошел взрыв гиперновой, и нас «накрыло взрывной волной» — именно после этого события, произошедшего около 400 миллионов лет назад, на Земле могли остаться следы короткоживущего никеля-56.

Поэтому тем более интересно, что из этой стройной системы есть немало исключений. До 25% звезд главной последовательности являются пекулярными (от англ. «peculiar» - «странный»). Это означает, что спектральный анализ выявляет в них линии элементов, в том числе, гораздо тяжелее железа. Очевидно, состав этих звезд обусловлен спецификой их эволюции. Именно об этом мы поговорим далее.

Итак, Эддингтон изрядно упростил ситуацию ради афоризма. Звезда – сложный обогатительный комбинат, где сравнительно незамысловатые термоядерные реакции порождают целую цепочку легких элементов, начиная водородом и гелием, и заканчивая железом, марганцем, кобальтом и никелем. Стареющая звезда – это не костер, а скорее кузница. Но возможности ее ограничены: обычная звезда не может достичь такой степени сжатия, чтобы в ней в неследовых количествах образовывались элементы тяжелее железа. Это же означает, что в молодой звезде, активно переваривающей запасы водорода и гелия, железа будет мало. Но столь же верно, что повышение концентрации легких металлов в звезде должно свидетельствовать о ее скорой гибели.

Эта логичная картинка неожиданно потребовала пересмотра, когда в 1933 году молодой американский астроном Уильям Морган обнаружил звезду, в составе которой был явный избыток марганца. Марганец находится в таблице Менделеева под номером 25, то есть, непосредственно перед железом. Такой элемент звезда породить в состоянии. Но его обилие в составе звезды косвенно означает, что эволюция звезды близится к закату, а звезда, открытая Морганом, признаками старения не обладала.

С конца 40-х астрономы принялись усиленно изучать спектроскопию звезд, и обнаружили, что звезды с аномальным химическим составом встречаются на каждом участке Главной Последовательности.

Сначала принялись искать звезды, обладающие избытком марганца – и выяснилось, что они действительно встречаются нередко; таков, например, Альферац, альфа Андромеды. Но звезды, подобные Альферацу, богаты не только марганцем, но и ртутью. Ртуть же занимает в таблице Менделеева 80-ю клетку, она более чем вдвое тяжелее железа. Образоваться в звезде в ходе типичных ядерных реакций она никак не могла.

Дальше — больше. Оказалось, что химические странности звезд не ограничиваются содержанием тяжелых металлов. По каким-то причинам вышеприведенная цепочка изотопов сбивается, и некоторые звезды главной последовательности усиленно обогащаются бором, углеродом, кислородом и азотом (так называемые OBCN-звезды). Причем, такие звезды подразделяются на два подкласса: в OB-N повышено содержание азота, а в OB-C – содержание углерода.

Исследование таких звезд вывело астрофизиков на интересную закономерность: оказывается, почти все звезды подкласса OB-N являются двойными, то есть, обращаются вокруг общего центра масс:

Таким образом, звездная пекулярность в некоторых случаях может быть связана с существованием двойных систем. В такой системе звезды могли бы вторично захватывать атомы легких элементов, например, из протопланетного облака.

Но вернемся к находкам Уильяма Моргана. Воодушевившись открытием ртутно-марганцевых звезд, он продолжал изучать ночное небо со спектрометром, и вскоре обнаружил другие классы пекулярных звезд. Именно Морган впервые описал марганцевые, хромовые, европиевые, циркониевые и кремниевые звезды. Позже эту классификацию немного обобщили: в наше время среди пекулярных звезд принято выделять 1) ртутно-марганцевые 2) европий-хром-циркониевые и 3) кремниевые звезды.

Ртутно-марганцевые, бариевые и свинцовые звезды

Именно к ним относится упомянутый выше Альферац из созвездия Андромеды, видимый невооруженным глазом (величина +2,6). С Земли Альферац кажется одиночной яркой звездой, но на самом деле это двойная звездная система:

Именно голубая звезда Альферац-А в этой паре является ртутно-марганцевой, а также содержит заметные количества европия, иттрия и платины. Другая известная двойная ртутно-марганцевая звезда Джиенах – гамма Ворона. Сейчас Джиенах еще является голубым гигантом, ему может оставаться несколько миллионов лет до превращения в красный гигант.

В 1970 появилось предположение, что образование пекулярных звезд в двойных системах может быть связано с гравитационным осаждением, а также с давлением излучения: поскольку две звезды находятся очень близко друг от друга, на расстоянии меньшем одной астрономической единицы, взаимное облучение приводит к слипанию протонов (ядер водорода) в более крупные ядра. Именно таким образом в пекулярных звездах может образовываться сравнительно легкий марганец. Давление излучения может выталкивать тяжелые элементы из недр звезды наверх, в атмосферу – где мы и фиксируем необычные спектральные линии. Интересный побочный эффект – значительное усиление магнитного поля ртутно-марганцевой звезды, что также упрощает ее обнаружение.

Но ртутно-марганцевыми звездами картина не ограничивается. Еще в природе встречается немало бариевых и циркониевых звезд, а также есть звезды, богатые свинцом и висмутом.

В двойных системах, где белый карлик соседствует с голубым гигантом, вещество белого карлика может перетекать гигантскому соседу, в результате чего в голубом гиганте усиливаются линии бария (56 элемент).

Иные процессы приводят к накоплению небольших количеств свинца (82 элемент) в звездах, относящихся к группе «AGB» (асимптотическая ветвь гигантов). Это огромные звезды, которые на диаграмме Герцшпрунга-Рассела (вынесена в качестве КДПВ к этой статье) считаются гигантами за счет высокой светимости, но температура их сравнительно невелика – многие из них относятся к спектральному классу M, также S и C.

Именно в асимптотической ветви гигантов был открыт s-процесс, то есть, медленное обрастание мелких атомов нейтронами с последующим превращением нейтронов в протоны. Таким образом, в пекулярных звездах тяжелые элементы могут образовываться в небольших количествах и без сверхновых и гиперновых событий. S-процесс протекает медленно и может приводить к образованию всех стабильных элементов и даже многих радиоактивных.

Технециевые звезды

После того, как в 1925 году Вальтер и Ида Ноддак получили чистый рений, в доурановой части таблицы Менделеева пустовали всего две клетки. Это была клетка экамарганца, то есть, элемента № 43, и клетка № 61 – легкий лантаноид, который идет сразу после церия. Эти элементы, технеций (экамарганец) и прометий - существенно легче последних стабильных элементов, свинца и висмута (№ 82 и № 83) – но сами стабильных изотопов не имеют и в природе не встречаются. Дело в том, что сама конфигурация ядра у этих элементов неправильная, и поэтому они легко теряют протоны, превращаясь в другие простые вещества. Элемент № 43 был открыт в 1937 году Эмилио Сегре на Сицилии, когда отважный физик смог извлечь его из радиоактивных отходов от работы циклотрона Лоуренса.

До 1937 года технеций в Солнечной системе практически отсутствовал. Даже ультраредкие астат (85) и франций (87) постоянно присутствуют в земной коре в количестве десятков граммов, поскольку являются побочным продуктом распада других изотопов, а технеция практически нет (при распаде одного грамма урана возникает порядка 1 пикограмма (1x10-12 г) технеция). Дело в том, что технеций получается обогащением других изотопов, в первую очередь, молибдена – а также, как уже сказано выше, образуется в радиоактивных отходах в ядерном реакторе. Сегодня наша цивилизация ежегодно производит технеций килограммами, но период полураспада самых долгоживущих его изотопов 98^Tc и 99^Tc составляет считанные миллионы лет. Но s-процесс может приводить к образованию технеция в некоторых пекулярных звездах, относящихся к подгруппе циркониевых звезд. Спектральные линии технеция в циркониевых звездах еще в 1952 году зафиксировал американский астроном Меррилл Пол Уиллард. Технеций в больших количествах присутствует в атмосфере циркониевых звезд, например, этих: R Андромеды, U Кассиопеи, W Андромеды, R Близнецов. Соответственно, эти звезды действуют как настоящие ядерные реакторы, и технеций является в них не случайной примесью, а элементом жизненного цикла.

Антизвезды

Обзор химической пекулярности звезд был бы неполон без упоминания об антизвездах.

Одной из величайших загадок астрофизики является практически полное отсутствие антивещества во Вселенной. При этом теоретически антивещество должно было бы образоваться при Большом Взрыве в равной пропорции с обычным веществом. Соответственно, поскольку антивещество существует (элементарная античастица позитрон открыта в 1932 году) – преимущественно в виде антигелия, обнаруженного в космических лучах – должно быть объяснение, почему его настолько мало. Возможно, на заре существования Вселенной антивещество и вещество успели аннигилировать друг с другом – превратиться в фотоны – а вещество, наблюдаемое сегодня, является лишь небольшим избытком того первичного вещества, которому уже не с чем было аннигилировать.

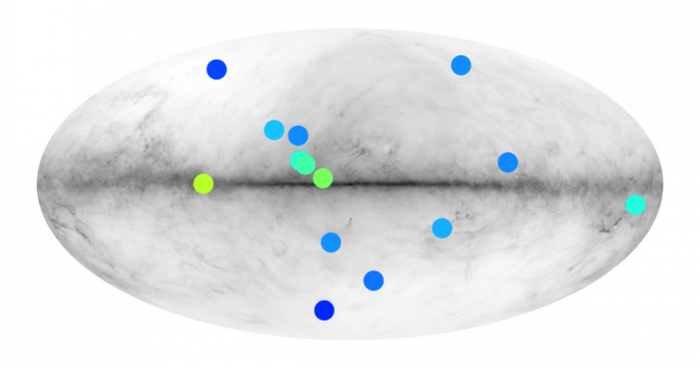

В телескоп антивещество практически не должно отличаться от вещества, поскольку также испускает фотоны, а свет – это фотоны. Подсказкой могли бы послужить только акты аннигиляции, которые мы могли бы зафиксировать: при аннигиляции происходит выброс гамма-излучения в строго определенной узкой области спектра. Антивещество могло бы концентрироваться в виде настоящих антизвезд, а при столкновении с частицами вещества давать стабильный поток гамма-вспышек в этой области.

В 2021 году ученые из университета Тулузы под руководством Симона Дюпурке (Simon Dupourqué) нашли на небе 14 таких аномальных источников гамма-излучения. Пока эти наблюдения остаются чисто астрономическими, а не астрофизическими — то есть, хорошо было бы поймать космические лучи от звезд-кандидатов и посмотреть, из чего они состоят. Аннигиляционное топливо было бы самым мощным и при этом компактным источником энергии для межзвездных перелетов (корабль «ЗАРЯ» из фильма «Москва-Кассиопея» — это «звездолет аннигиляционный релятивистский ядерный»). При этом мы пока не представляем, как можно было бы добывать антивещество в промышленных или вообще макроскопических количествах. Добыча крупиц антивещества в почтительном отдалении от антизвезды – отличный сюжет для голливудского блокбастера. Поэтому остается надеяться, что открытие французов когда-нибудь приведет нас к его неисчерпаемым и недостижимым залежам.

Заключение

Надеюсь, мне удалось продемонстрировать, насколько преждевременным и наивным было утверждение Артура Эддингтона, вынесенное в начало этой статьи. Порой звезда – это не водородно-гелиевый костер, а сложный ядерный реактор, возможно, даже концептуальная модель для создания искусственного астрофизического реактора, который, будучи окружен магнитными полями, мог бы походить на… пекулярную звезду. Поэтому завершу эту статью я другим афоризмом, принадлежащим Айзеку Азимову: «Самая волнующая фраза, какую можно услышать в науке, — вовсе не «эврика!», а «вот это забавно»». Или, добавим мы, «…пекулярно».

ЦЕРН построит контейнеры для накопления и перевозки антивещества

Благодаря научной фантастике мало кто не знает об антивеществе. И хотя оно экспериментально обнаружено около 70 лет назад, учёные знают об антиматерии крайне мало. В окружающем нас мире антивещество самостоятельно не образуется, а полученное на ускорителях не хранится и с трудом поддаётся изучению. Чтобы узнать об антивеществе больше, ЦЕРН запустила проект по созданию контейнеров для накопления и транспортировки антиматерии.

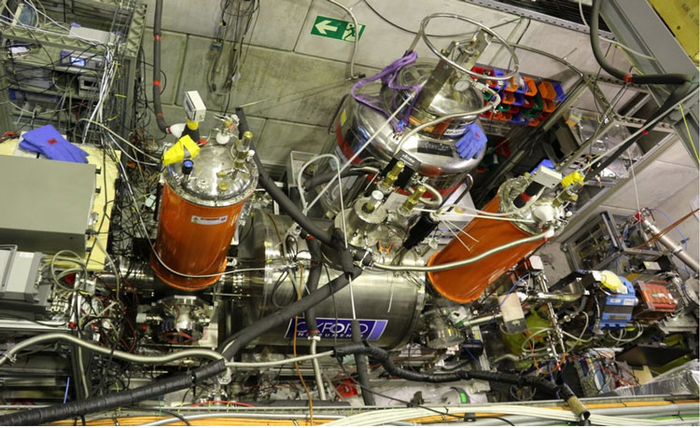

Принципиальное устройство для улавливания антипротонов. Источник изображения: CERN

В ЦЕРНе антивещество в виде антипротонов создаётся бомбардировкой пучком протонов из лабораторного синхротрона по металлической мишени. На выходе установки антипротоны обладают энергией порядка 3500 МэВ (миллионов электронвольт), поэтому их замедляют до медленных или «холодных» антипротонов, иначе они трудно поддаются изучению. Замедлитель антипротонов снижает энергию этих античастиц до 5,3 МэВ, что происходит вследствие прохождения пучка антипротонов через тонкий лист металлической фольги.

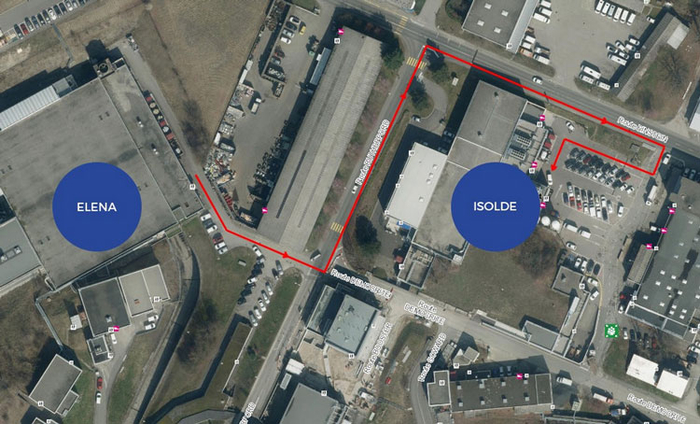

Однако даже этого недостаточно, поэтому ЦЕРН в специальном комплексе Extra Low ENergy Antiproton (ELENA) с накопительным кольцом с помощью плазмы замедляет антипротоны до 90 КэВ. Недостатком уже созданных установок остаётся то, что их производительность катастрофически мизерна. Для создания одного нанограмма антивещества, например, потребовалось бы тысячи лет работы установки.

Ещё одной проблемой остаётся то, что в месте производства антипротонов слишком «шумно» от фоновых магнитных и электрических полей от работающего оборудования. Но перевести антипротоны для изучения в другое место так просто нельзя. Они не должны контактировать с обычным веществом, иначе произойдёт аннигиляция с выделением колоссальных объёмов энергии и гамма-излучения.

Для накопления и транспортировки антивещества на другие научные объекты для изучения, в частности, в комплекс ISOLDE в ЦЕРН, запущен проект по разработке двух экспериментальных установок: BASE-STEP и PUMA. Одна из установок будет улавливать и высвобождать антипротоны, а другая — накапливать. Габариты будущей накопительной системы должны позволить транспортировать антивещество на небольшом грузовике.

Установка BASE-STEP — это так называемая ловушка Пеннинга с однородным статическим магнитным полем и пространственно неоднородным электрическим полем. Ловушка охлаждается жидким гелием и должна быть приспособлена для перевозки. Длина установки будет достигать двух метров, а вес — одной тонны. Хранилище антипротонов — PUMA — это двухзонная ловушка внутри сверхпроводящего магнита соленоидного типа весом в одну тонну, внутри которого создаётся вакуум и поддерживается температура до четырех градусов выше абсолютного нуля. Генерируемое магнитом поле будет удерживать антипротоны, не позволяя им контактировать с веществом в течение длительного периода времени.

вод нового оборудования для транспортировки и хранения антивещества планируется в 2023 году. Перевозки будут осуществляться на небольшие расстояния в пределах комплекса ЦЕРН. Изучение антипротонов в лабораторных условиях поможет сделать много новых научных открытий. В этом можно не сомневаться.