Техника в фильме «Тетрис»: правда и вымысел

На Пикабу было много разборов этого фильма и рецензий на него, но никто особо не обращал внимания на компьютеры и прочую электронику, которая мелькает в кадре. А ведь она в кино, посвящённом компьютерной игре, занимает далеко не последнее место.

Коллеги из музея подготовили для меня серию вопросов о технических моментах фильма «Тетрис». Останавливаться на его зрительских качествах и спорить о том, какая клюква вкуснее, я не буду — есть люди, которые умеют это делать намного лучше меня.

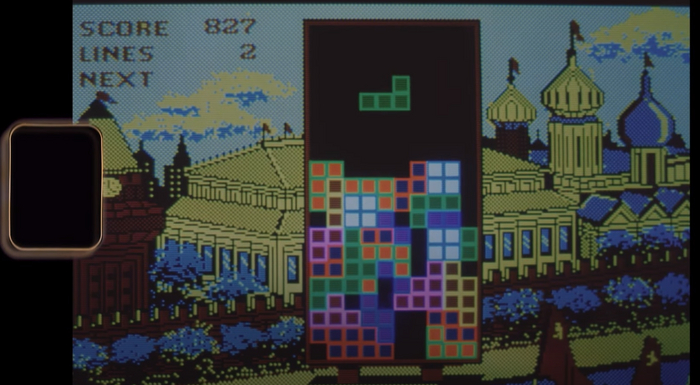

1. Насколько достоверно в фильме показаны компьютеры и другая техника тех лет?

У киностудии явно были консультанты, и в кадре можно увидеть вполне аутентичные автомобили, предметы быта и образцы техники. Но если говорить конкретно о компьютерах, то реквизиторы фильма допустили много вольностей.

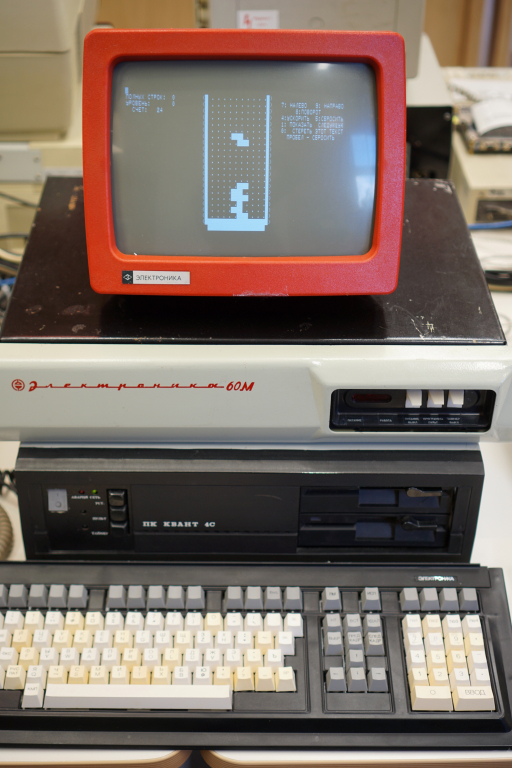

Уже в одной из первых сцен, когда говорится, что Алексей Пажитнов работает с микро-ЭВМ «Электроника-60», в кадре показана другая, куда более поздняя машина — ДВК-3 либо ДВК-4. Аббревиатура ДВК расшифровывается как «диалоговый вычислительный комплекс». Это были 16-разрядные ПК, совместимые по системе команд с распространённым американским мини-компьютером DEC PDP-11.

Хотя ДВК можно отнести к тому же семейству, что и «Электроника-60», конкретно показанная в фильме модификация компьютера в 1984 году ещё не существовала. Да и экран ДВК-3 был чёрно-белым, а не чёрно-зелёным.

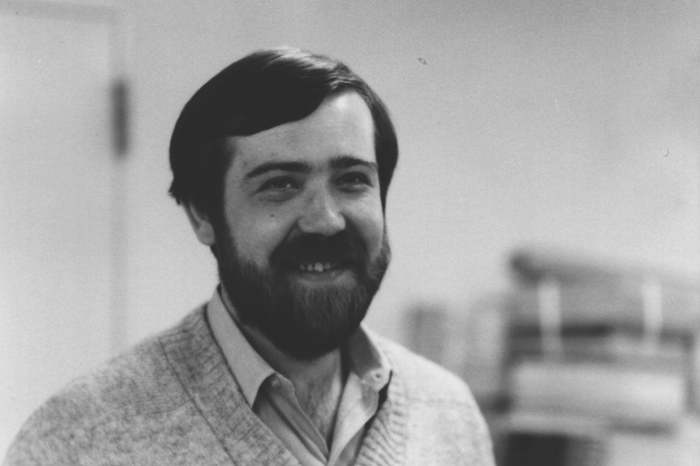

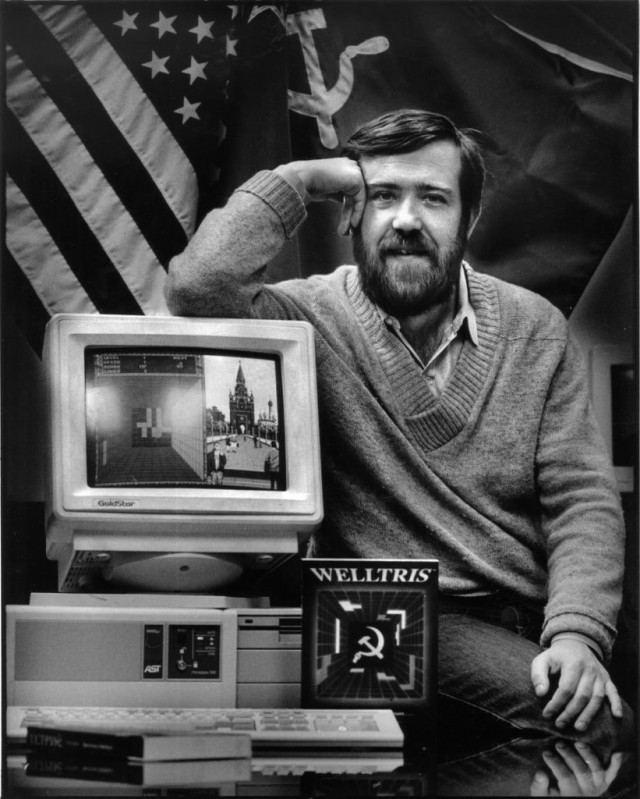

Реальное рабочее место Алексея Пажитнова выглядело так:

Более того, в следующей сцене на экране того же компьютера работает совсем другая версия Тетриса — его вариант, адаптированный программистом Вадимом Герасимовым для машин семейства IBM PC.

Это невозможно с технической точки зрения, поскольку линейка ДВК несовместима с IBM PC. Да и монитор в ходе этой метаморфозы волшебным образом превращается из монохромного в цветной.

В анимированной сцене, которая иллюстрирует распространение Тетриса по стране, нарисованы хорошо знакомые многим 3,5-дюймовые дискеты, но они в те годы в СССР были практически неизвестны, и дисководов для них не выпускалось.

В реальности Тетрис могли распространять на 5-дюймовых дискетах — таких, как на фото посередине:

В сцене, действие которой по сюжету происходит в Венгрии, роль абстрактных IBM-совместимых ПК исполняют британские компьютеры BBC Micro — тоже совершенно иной архитектуры. Возможно, это связано с тем, что большая часть съёмок проходила в Глазго.

Тем не менее, я бы не был слишком строг к фильму по технической части. Очень малый процент зрителей сможет распознать подмену, а в целом выбранные компьютеры соответствуют эпохе. Вполне правдоподобно в фильме показаны игровые приставки, аркадные автоматы, а также программный код на экранах компьютеров.

2. Какие языки программирования использовались в то время? На каком был написан Тетрис?

Используемый язык программирования, как и сегодня, определялся задачей, которую нужно решить. Системное программирование и программирование управляющих ЭВМ в те годы велось на языках ассемблеров либо непосредственно в машинных кодах. Также набирал популярность язык C, который считался наиболее близким к аппаратуре из языков высокого уровня.

Программы для научных и экономических расчётов, которые обычно запускали на «больших» ЭВМ, писали на Фортране, Алголе, Коболе, Лиспе, ПЛ/1, а также на языках советской разработки, которых было довольно много. В суперкомпьютерах «Эльбрус» использовался созданный специально для них язык Эль-76.

Для прикладного программирования на ПК применяли языки Паскаль, Форт, Модула. В школах дети писали свои первые программы на специальных учебных языках — Лого, Робик, Рапира и других. Ну а бытовые компьютеры, которые как раз начали появляться в те годы, обязательно шли с Бейсиком или Фокалом на борту.

Первая версия Тетриса была написана на Паскале — универсальном языке, который в те годы считался пригодным и для обучения, и для прикладного программирования. Вся игра занимала не более 800 строк. В фильме этот момент отражён правильно: на экране компьютера, за которым работает Алексей Пажитнов, показан именно код игры на Паскале. Можно обратить внимание на расширение файла .PAS, типичное для исходных текстов программ на этом языке.

3. Можно ли было на компьютерах того времени создать что-то более сложное, чем Тетрис? Стратегию, шутер, симулятор?

Микро-ЭВМ «Электроника-60», как верно отмечено в фильме, на момент разработки «Тетриса» считалась морально устаревшей даже по советским меркам. В 1984 году компания IBM представила персональный компьютер PC/AT (Advanced Technology — «продвинутая технология»), в основе которого лежал процессор Intel 80286. Эти машины могли оснащаться графическими картами стандарта EGA, который позволял одновременно выводить на экран 16 цветов при разрешении 640×350 пикселей. Впрочем, «Тетрису» по самой его концепции и не требовались развитые технические возможности.

Вообще, если заглянуть в историю, первая динамичная компьютерная игра с графикой — космическая дуэль Spacewar! — появилась ещё в 1962 году.

Компьютерная игра Spacewar! на экране компьютера PDP-1, 1960-е

Прародительница многопользовательских 3D-шутеров, Maze War, была написана в 1973-м. А в 1984 году вышли The Ancient Art of War («Древнее искусство войны») — одна из первых стратегий в реальном времени и Elite — космический симулятор с открытым миром и возможностью посещать сотни планет.

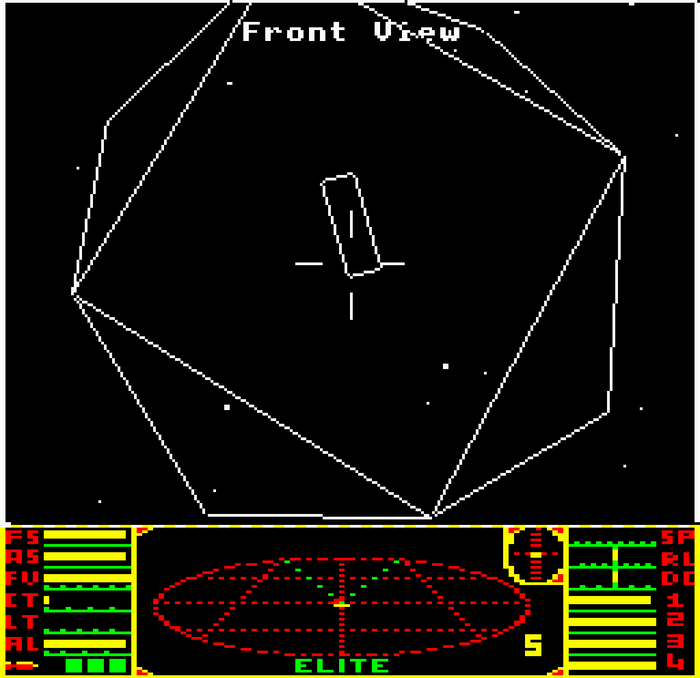

Скриншот игры Elite для компьютера BBC Micro, 1984

С технической точки зрения все эти игры в чём-то были сложнее Тетриса. Но сложность — не синоним качества и не гарантия успеха. Сегодня эти названия — за исключением, наверное, Elite — известны только историкам, а в Тетрис миллионы людей продолжают играть до сих пор.

4. Какие ещё игры были в то время созданы в СССР, но не стали такими популярными?

В 1984 году в Советском Союзе очень немногие счастливчики имели доступ к компьютерам. Ещё меньше из них могли использовать дорогостоящую технику для чего-то, не относящегося напрямую к работе. Расцвет отечественных компьютерных игр приходится на более поздний период — конец 1980-х.

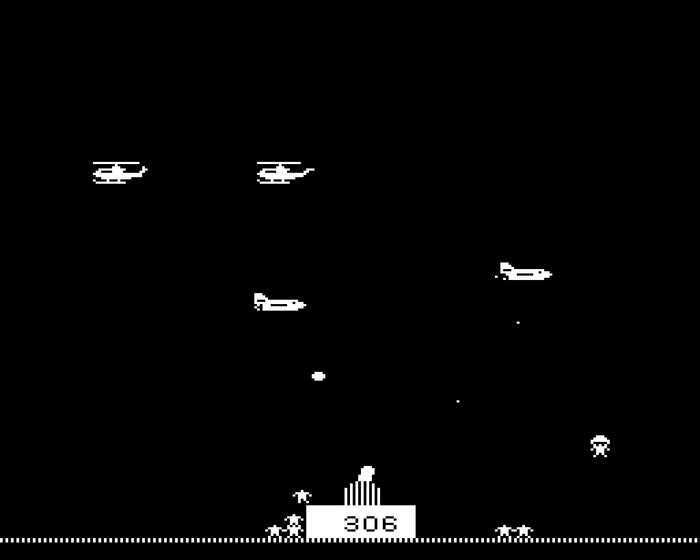

В год появления «Тетриса» развернулся серийный выпуск персональных компьютеров «Агат», поэтому большая часть советских игр середины 1980-х предназначена как раз для этой платформы. В 1984 году Михаил Лёвин создал оригинальную — и очень сильную для своего времени — шахматную программу «Анацефал». Им же была написана аркада «Диверсант», но это была адаптация игры Sabotage для Apple II.

Игра «Диверсант» для компьютера «Агат», 1984

В дальнейшем, по подсчётам энтузиастов, только для «Агата» было разработано порядка 200 оригинальных игр, но мировой популярности они не снискали. О некоторых из них я рассказывал в специальном материале. Узнать больше об «Агатах» и играх для них можно на выставке «Компьютеры от М до А», которая будет идти в Открытой коллекции Политехнического музея до конца января 2024 года.

5. Откуда всё-таки взялось название «Тетрис»?

Как верно показано в фильме, идея создания компьютерной игры пришла Алексею Пажитнову в ходе решения головоломки пентамино. В ней использовались фигурки, состоящие из пяти клеточек (греч. «пента» — пять), но в компьютерной версии он для простоты ограничился четырьмя (греч. «тетра» — четыре).

А вот с окончанием «-ис» всё интереснее. Большинство интернет-источников упоминают слово «теннис» — название любимого спорта Пажитнова.

Но в 2012 году автор Тетриса давал Политехническому музею интервью, где сказал следующее:

Была такая игра тогда — ксоникс. Этот икс на конце мне понравился. Слово легко на язык легло.

Так что окончание «-ис» может восходить и к другой известной логической игре 1980-х — Xonix. Известно, что эта игра была популярна в Вычислительном центре АН СССР, где работал Пажитнов. Его коллега и соавтор Тетриса для IBM PC, Вадим Герасимов, участвовал также в создании разновидности Xonix под названием Antix — «анти-ксоникс».

6. Правда ли, что в Тетрис невозможно выиграть? Были слухи, что кто-то всё же прошёл его до конца.

Сам автор в одном из интервью однозначно ответил на этот вопрос: у Тетриса нет конца. Рано или поздно любой, даже самый талантливый игрок «засыпется». Другое дело, что в конкретных коммерческих реализациях Тетриса компании-издатели могли добавлять искусственные ограничения — например, при достижении определённого уровня или при переполнении счётчика очков.

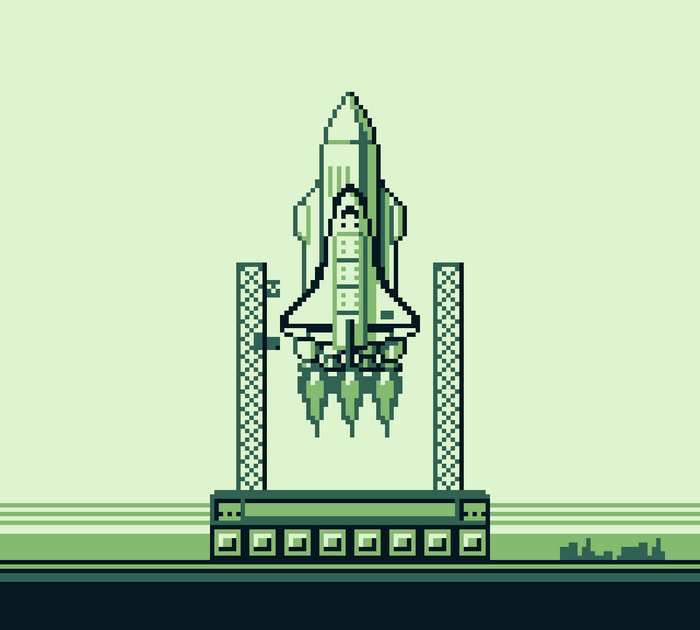

Игрокам, которые дольше других продержались в Тетрисе, в качестве награды показывали анимационные ролики. Наиболее распространённые сюжеты — русские народные танцы и взлёт космического корабля. Например, в версии Tetris B для Game Boy можно было увидеть музыкантов и танцоров, пляшущих «казачок», а затем то, как со стартовой площадки взлетает система «Энергия-Буран». Любопытно, что в одном из интервью даже сам Пажитнов называет этот корабль «Space Shuttle», но по ряду признаков можно понять, что нарисован именно советский космический челнок.

Бонусный ролик в версии Tetris B для Game Boy

В режиме Tetris A показывались несколько вариантов похожей сцены: взлетающая ракета была тем крупнее, чем больше очков набрал игрок. Ниже можно посмотреть, как это выглядело в версии игры для приставки NES — в России она более известна в виде своего неофициального клона Dendy.

Интересно, что в 2022 году был создан алгоритм StackRabbit, умеющий играть в Tetris для NES на недоступной для человека скорости. Лучшие из людей пасуют на 29-м уровне, программа же достигла невероятного 237-го уровня. Тем не менее, и ей не удалось пройти Тетрис: игра начала сыпать ошибками и в конце концов зависла. Возможно, это связано с тем, что автор эксперимента использовал модифицированную версию игры с расширенным счётчиком очков.

7. Действительно ли история «Тетриса» была такой криминальной, какой она показана?

Многое в фильме очень сильно преувеличено. Всё-таки он ориентирован на западную аудиторию, и потому воспроизводит популярные там стереотипы об СССР. Сотрудники КГБ из фильма больше напоминают джеймсбондовских злодеев, да и в целом второстепенные персонажи показаны скорее карикатурно. Сам Алексей Пажитнов отмечал, что многих моментов из фильма в реальности не было, а те, что были, разворачивались не столь драматично.

Реальная история продажи прав на Тетрис не была особенно криминальной. В те годы в СССР крупных денег в игровой индустрии не водилось — собственно, и индустрии как таковой ещё не было. Большинство программистов вообще не понимали, как правильно лицензировать игры и сколько за них просить. Скорее всего, Тетрис в принципе был первой советской игрой, которую смогли официально продать за рубеж.

Но неразбериха с правами на разные версии Тетриса действительно имела место, а бизнесмены, которые участвовали в этой запутанной схеме, в фильме показаны достаточно похожими на своих реальных прототипов — во всяком случае, портретно.

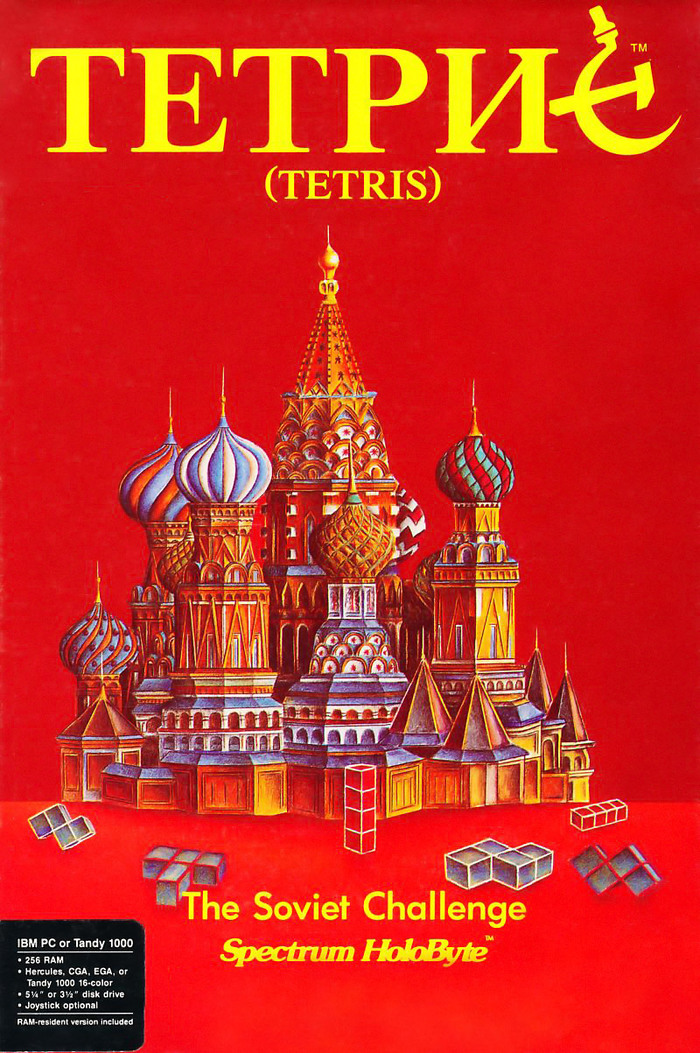

Известен скорее идеологический конфликт, связанный с изданием «Тетриса» на западе: в версии игры от Spectrum Holobyte по экрану пролетает легкомоторный самолёт с вроде бы невинным баннером.

Но это явно была отсылка к недавнему событию, когда прямо на Красной площади приземлился немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Для советских чиновников ситуация оказалась весьма чувствительной, и представители «Электроноргтехники» — компании, которая продавала права на «Тетрис» со стороны СССР, — очень настоятельно попросили эту сценку убрать.

8. «Тетрис» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная игра. Остаётся ли он ей сегодня?

Действительно, Тетрис в течение десятилетий был самой популярной игрой в мире. Однако если смотреть по объёмам продаж, несколько лет назад его потеснили более современные конкуренты — Grand Theft Auto V и Minecraft. Впрочем, подсчитать точное количество копий Тетриса почти невозможно, учитывая, что эта игра существует в сотнях версий, в том числе и распространяемых бесплатно, и постоянно появляются новые.

Кстати, довольно символично, что новый чемпион — Minecraft — тоже предлагает игроку погрузиться в виртуальный мир, где всё состоит из блоков кубической формы.

Говорящие компьютеры. 1985

Говорящие компьютеры. Время. Эфир 25 мая 1985.

О проведении в Москве V пленума ВСНТО - Всесоюзного совета научно-технических обществ - по обсуждению задач научно-технических обществ в деле повышения знаний в области применения микро-ЭВМ и микропроцессоров.

Старший научный сотрудник Вычислительного центра АН СССР А.Пажитнов демонстрирует работу компьютера, оборудованного синтезатором речи. Интервью заведующего лабораторией Вычислительного центра АН СССР Гермогена Поспелова.

Тетрис

«Я совершенно нормальный парень» — интервью с Алексеем Пажитновым2

Привет. Меня зовут Денис и я пишу книгу об истории русскоязычного геймдева. Для книги я беру интервью с разработчиками знаковых игр, первое интервью я взял у Алексея Пажитнова, создателя «Тетриса». Для этой записи в Pikabu я выбрал самые интересные моменты из двух интервью — надеюсь, вам понравится.

Как появился «Тетрис»

Это было примерно в 1982 году. В 79-м я закончил Московский авиационный институт и поступил через некоторое время в аспирантуру Вычислительного центра, где проходил практику и хотел работать. И вместо того, чтобы готовить диссертацию, как все нормальные люди, я начал валять дурака, играть во всякие игрушки. А поскольку мои занятия были ближе к hardware, чем к software, у меня в определённый момент появился компьютер, который с небольшой натяжкой, но можно было назвать персональным. Это была «Электроника-60» с кучей всяких рукодельных устройств, которые сотрудники лаборатории изготавливали сами и приспосабливали для своей работы. Я о нём попозже расскажу, если вас это интересует.

А сейчас я просто скажу, что начал составлять для этого компьютера всякие игрушки. И вот однажды я решил сделать игру по набору «Пентамино». Это не было особым заданием, всего лишь моё очередное развлечение. Я просто сел и принялся писать программу. Начал с манипуляций, которые можно было проводить над этими кусочками. Дело в том, что это была довольно хитрая задача для «Электроники-60», потому что у этого компьютера не было вообще никаких графических возможностей. В то время компьютеры использовались в основном для работы с текстом, поэтому средством интерфейса было то, что называется монитором.

Это был специально устроенный телевизор, который отображал только некую страничку текста, в нём можно было набрать любой символ ASCII. Всего 24 строки, в каждой по 80 символов — вот и все возможности. Звука тоже не было вообще. Чуть позже появились мониторы, которые, по-моему, могли «бибикнуть» один раз и всё. «Электроника-60» как раз из таких компьютеров. Поэтому изобразить на нём что-либо можно было только с помощью этих символов. Нарисовать хитрые символы в разных строках, а потом ещё ими геометрически манипулировать — та ещё задачка. Не бог весть какая сложная, но любопытная. И вот я начал её реализовывать. Я попробовал квадратики, но символа в виде простого заштрихованного квадрата на «Электронике-60» не было. Можно было просто взять звёздочки, только они мне не понравились — какими-то неквадратными получались.

В общем, я увидел, что открывающая и закрывающая скобки в строчке очень похожи на квадрат.

Я эти скобки ввёл и изобразил кусочки на экране, научился их двигать, переворачивать, вращать на 90 градусов. И эта процедура вращения на 90 градусов меня ужасно позабавила, кусочек словно становился живым.

Я тогда подумал, что, наверное, не стоит делать игру пошаговой, пусть она разворачивается в режиме реального времени: кусочки просто появляются, а игроку нужно быстро-быстро укладывать их в коробочку. Вот так и зародился концепт «Тетриса».

О работе в Вычислительном центре Академии наук

Вообще, авторское право существовало в очень ограниченном виде, и только для очень ограниченного круга сфер. У композиторов, писателей, поэтов и других творческих работников было так называемое авторское право. Права копирования тогда почти не существовало у нас, по-моему. Оно возникало только тогда, когда советский автор публиковался за границей, потому что такие вещи нужно было улаживать с нашим законодательством.

Впрочем, никто не знал в точности, как это всё происходило. Речь шла просто о деньгах — авторам полагались какие-то суммы. Однако этим я не интересовался, меня это не касалось. Кроме того, существовало патентное право. Только вот ещё на заре существования программного обеспечения на каком-то важном совещании было громко сказано, что программное обеспечение объектом патентного права не является. И это мне было очень на руку. Дело в том, что когда я окончил аспирантуру, для меня в Вычислительном центре не было ставки, но мне надо было устроиться на работу. И вот меня туда взяли в качестве эксперта-патентоведа. Такая должность была в любом академическом заведении. Я был рад, потому что в этой должности мне ничего не приходилось делать.

Как только у кого-нибудь возникал вопрос по поводу патентов, я просто говорил: программное обеспечение объектом патентного права не является, поэтому ничем не могу помочь (смеётся).

Я работал в лаборатории технической кибернетики при Вычислительном центре Академии наук. Он назывался вычислительным центром потому, что только там поначалу стояли компьютеры. Но, вообще, это был полноценный научно-исследовательский институт, который занимался исследованиями в области компьютерной техники и прикладных компьютерных технологий.

Академик Дородницын был тогда научным директором, и несколько лабораторий занимались довольно серьёзными исследованиями в области прикладной вычислительной математики. Они там, например, теорию ядерной зимы в своё время разрабатывали.

Честно говоря, я довольно быстро в этом всём разочаровался, потому что работа была связана в основном с прикладной математикой, эвристическими методами. Иначе говоря, с методом «тыка» и подбора. Касался он по большей части акустики, потому что речь — это акустическое явление. Нужно было искать резонансы, смотреть спектры звуков и так далее. Моя специальность и интересы были на стороне «чистой» математики. Я вынужден был этим заниматься, раз уж я туда пришёл и подписался. И всё же больше всего я любил возиться с компьютерами, заниматься всяким «хакерством» и играми, чем таким регулярным исследованием речи.

Но у меня в конце концов получилась кое-какая системка, которая полтора-два десятка устных приказов как-то да распознавала, пробовала на них реагировать. Только это была полная ерунда.

Я провёл три года в аспирантуре, но так и не написал диссертацию, поэтому меня потом подвязали на другие проекты. Я перешёл в другую лабораторию, начал заниматься компьютерной геометрией — это было интересно. Но наступили 80-е, наш отдел очень быстро коммерциализировался, и я перевёлся в лабораторию искусственного интеллекта. Меня уже знали как «ребусника», составителя игр, поэтому особо не грузили научными проблемами. Я в основном играми и занимался. Примерно такая у меня была карьера в Вычислительном центре.

Как «Тетрис» распространился по СССР

Я написал игру на «Электронике-60». После того, как она «задышала» и запустилась на компьютере — появился стаканчик, в который стали падать кусочки, — я всё никак не мог её закончить, потому что оторваться от этого занятия, как известно, совершенно невозможно (смеётся). Потом я в конце концов взял себя в руки, придумал счёт и скромненькое оформление для первой версии. Поскольку софта было в то время мало, у всех были разные дисплеи, память и устройства. У того один принтер, у этого другой. И так как software-рынка, как вы понимаете, в Советском Союзе не было и быть не могло, то люди образовывали сообщества: ходили друг к другу в гости, постоянно делились software, новостями. В общем, в определённый момент я эту версию отпустил. Кто-то списал её себе на дискету, а я ведь в то время уже писал на языке Pascal, то есть текст был оттранслирован. Менять его было бы крайне трудно, да и нужды в этом особой не было. В общем, пошёл он гулять по «Электроникам-60». Куда бы я ни пришёл за software или hardware, везде уже был стакан на экране и в него что-то сыпалось.

Да, тогда появилась машина PC, но мне она не понравилась. Я был очень занят своей «Электроникой-60», мы ведь с ней много чего делали: присоединяли разные устройства, писали дополнение к операционной системе, речь пробовали распознавать и так далее. У меня не было времени изучать другую дорогую и малодоступную систему, чтобы работать на новом компьютере. Нужно было получить серьёзную задачу на PC, чтобы во всё это погрузиться, только вот меня никто туда не звал. К тому же, на мой вкус, выглядела она больно яркой и совсем игрушечной. Не знаю почему. Ко мне подходили приятели, у которых стояла эта PC, и говорили, что надо бы «Тетрис» туда приспособить. Я отвечал, что надо бы, да только нет у меня на это ни желания, ни сил, ни ресурсов.

Главным моим аргументом было то, что IBM PC и «Электроника-60» не имели ни одного общего устройства. Невозможно было даже перекачать текст с «Электроники-60» на PC. У них были 5-дюймовые диски со своим форматом, а это значит, что надо было лезть в физический формат, чтобы написать особый драйвер для перекачивания. Никому это не было нужно.

По проводам тогда компьютеры ещё не соединялись. У PC даже, по-моему, не было последовательного интерфейса. Или он был, но ни у кого не было драйверов. Между компьютерами стояла глухая стена. Если нельзя даже текст перенести, не буду же я заново набивать полторы тысячи строк «Тетриса».

И тут появился Вадим Герасимов, мальчишка 15 лет. Над его школой шефствовал Вычислительный центр, поэтому он пришёл к нам на летнюю практику. Совершенно гениальный ребёнок! Просёк всю эту операционную систему — вроде тогда это была MS-DOS.

Все, кто работал с PC и сталкивался с трудностями, стояли в очереди, чтобы посоветоваться с Вадимчиком. Его потом и ко мне привели — сказали, что он сможет «Тетрис» мой импортировать на PC. Я тогда решил, что увиливать некуда, и дал свой текст. Подумал, может, через полгода у него всё же получится его перенабить, а пока можно заниматься своими делами. И каково же было моё удивление, когда буквально через пять дней «Тетрис» уже работал на системе Turbo Pascal!

Это была одна из первых удачных систем программирования на PC. Меня это в самом деле впечатлило, ведь Вадим рассёк формат моего 8-дюймового диска, нашёл подходящий дисковод, сумел перевести текст, разобраться в мелких несоответствиях Pascal и Turbo Pascal… В общем, игра запустилась, и это стало для меня большим сюрпризом. Мы тогда с Вадимом очень подружились: я сам не программировал, но тщательно его опекал, и вместе мы всерьёз занялись портированием «Тетриса». На PC ведь был красивый цветной экран — этим грех было не воспользоваться, чтобы сделать более-менее приличную версию игры. По крайней мере совместимую с теми играми, которые на PC уже были. Впрочем, у меня были свои дела, а он учился в школе и занимался другими интересными заданиями, поэтому работали мы медленно и никуда не торопились. Примерно через полгода, если не больше, была наконец готова цветная версия игры. Мы всё ещё использовали текстовый режим на дисплее PC, он в то время давал самую лучшую графику из всех возможных, но символами там были закрашенные квадратики — они получались идеальными, ведь разделения между строк не было. Американцы очень плотно использовали все графические возможности этого монитора.

Никто бы и не сказал, что это текстовый код. К сожалению, часть заштрихованных квадратиков находилась в нестандартной области таблицы символов ASCII, любители из разных стран совали туда свои алфавиты, поэтому использовать таблицу было ужасно муторно. Ненужные символы по-хитрому подгружались, и нужно было сначала залезть в систему, чтобы блокировать эту подгрузку. Или потом разбираться, какая подгрузка есть, и выбирать ту или иную часть таблицы. Потом ещё был какой-то чёрно-белый дисплей, и мы решили его поддерживать. В общем, было много мелких отвратительных технических деталей, связанных со спецификой PC в русских условиях. Таймер потом пришлось сильно подгонять. Другими словами, помимо чисто декоративной работы, у нас было несколько технических относительно серьёзных проблем, которые мы совместно решили. Это, конечно, заняло время, и та версия, которая в одно мгновение разошлась по малочисленным PC, появилась только через полгода.

Как «Тетрис» распространился по миру

Владельцы PC были более-менее связаны со странами народной демократии — с Венгрией, Болгарией, ГДР и так далее. В Болгарии тогда ведь вообще PC стали производить довольно быстро. «Тетрис» почти мгновенно «засорил» всю советскую зону, а оттуда легко пробрался и на Запад. Первым издателем игры был британец венгерского происхождения Роберт Стейн. Он увидел её в институте SZKI, как он потом рассказывал. Это что-то вроде Вычислительного центра, который занимался компьютерными проблемами в Будапеште. Стейн приезжал туда и смотрел, что у них есть из софта, — что-то покупал, что-то публиковал. Там увидел «Тетрис», он ему понравился.

По его словам, они хотели игру сначала перепрограммировать и без нас издать. Но мы, конечно, всё-таки поставили на неё «грозный» копирайт Вычислительного центра. В итоге Стейн отправил туда телекс, в котором говорилось, что он хочет лицензировать у нас игру за пару компьютеров. И опубликовать её на домашних компьютерах.

Телекс принесла женщина из иностранного отдела, а я тогда плохо говорил по-английски и ужасно испугался. Кое-как прочёл его и понял, что это про PC и про игру. Хотя никто меня особо не ругал за то, что я разработал игру, которая всем понравилась, официально в Вычислительном центре её не существовало, потому как никто не давал задание её писать. Поэтому формально отвечать на телекс иностранного издателя я ничего не мог. Неформально — пожалуйста.

В общем, кое-как я написал в телексе, мол, нам понравилось ваше предложение, будем рады заключить формальный контракт. Наверное, он интерпретировал это как полное согласие на лицензию и начал «Тетрис» публиковать. А мне потом пришлось мучиться и ходить по агентствам, чтобы заключить договор и содрать с него деньги.

В то время ни физическим, ни юридическим лицам нельзя было связываться с иностранными организациями. Такими договорами занимались только специально организованные агентства. Для министерства внешней торговли существовало несколько агентств, которые покупали и продавали за границей разные вещи. Я успел побывать во всех за те несколько месяцев, пока этим занимался. В Лицензинторге мне отказали, в ВАВТ я так и не попал, в другом месте сказали, чтобы я к ним вообще не лез. Где-то со мной так никто и не смог поговорить, все больно занятые были. А вот в «Электроноргтехнике» мне попался довольно симпатичный молодой парень, который с большим энтузиазмом взялся за мой «Тетрис». Я тогда успокоился, потому что дело было в руках у человека из «Элорга», а сам стал писать новые игры и заниматься другими делами.

Через некоторое время вдруг оказалось, что «Тетрис» уже издан, а я получил в свой адрес незначительные упрёки насчёт того, что написал неправильный телекс. Я и сказал тогда, что ответил как мог — можете, мол, сами посмотреть. Они мне объяснили, что написано-то правильно, но вот нельзя, чтобы человек неопытный общался, ведь мой ответ интерпретировали как зелёный свет на издание, а его ещё не получили.

В общем, тогда уже заварилась вся эта бизнес-каша, и в конце 88-го на всех PC в Америке и Европе вышла эта версия «Тетриса». Вот так обстояли дела.

Невольная эмиграция в США

Я ещё много интересовался психологией. В какой-то момент понял, что занятия по распознаванию речи — тупик, неверный выбор с самого начала. Меня просто подкупил хороший доступ к вычислительному устройству БЭСМ-6. В общем, я попробовал поискать занятие, которое хоть как-то отвечало бы моим игровым интересам и было бы легитимно в каком-то смысле.

Мне тогда пришла в голову мысль, что игра — продукт не совсем технический, а если он и имеет отношение к какой-либо науке, то, скорее всего, к психологии. Я пошёл к психологам, на психфак, к знакомым отца — тоже психологам — и говорю: «Ребят, я хороший программист, у меня есть доступ к компьютеру. Может, я могу для вас что-нибудь сделать? Методики там какие-нибудь или что вас интересует? Как психологию можно развивать с помощью компьютера?»

Разумеется, всех это интересовало. У меня появились две-три деловые завязки, мы в итоге компьютеризировали методики этих ребят. Я на это много сил положил, меня в сообществе компьютерных психологов полюбили и стали привечать. Вот так я познакомился со своим будущим партнёром по бизнесу Владимиром Похилько. Так получалось, что нас обоих куда-то приглашали создавать игры, и мы вместе с ним пару раз довольно удачно скооперировались. Нам понравилось друг с другом работать, он стал моим более-менее постоянным партнёром по играм. Очень изобретательный был человек, хорошо придумывал игры. И мы с ним начали работать почти над всеми проектами. Но «Тетрис» оставался только моим, как и ещё пара игр, а многие другие мы сделали с ним вместе.

Владимир очень настойчиво меня убеждал, что глупо сидеть бог знает где, когда вся компьютерная жизнь и игры в другом месте. Надо ведь по крайней мере поехать и посмотреть, кто в эти игры играет. Да и в принципе понять, как это всё устроено. Поэтому мы в какой-то момент решили приехать сюда и попробовать поработать. В основном хотелось познакомиться со своими пользователями и понять индустрию. Набраться опыта, в общем говоря. Мы уехали из СССР в январе 91-го года. За время нашего отсутствия эта страна перестала существовать — мы и оглянуться не успели. Конечно, нам только формально было некуда возвращаться, но уже не было той страны, которая выдала нам паспорта и отпустила на работу. И о возвращении мы не думали, потому как работы было выше крыши — именно за ней мы и приехали. Потом «зелёные карты» получили и жили-поживали.

Работа в Microsoft

Это были самые лучшие и самые продуктивные годы моей работы как геймдизайнера. Microsoft — компания практически с неограниченными ресурсами и с очень умным руководителем. В то время Microsoft руководил Билл Гейтс, благодаря чему и дух, и традиции компании были, безусловно, просто отличными. Я мог работать 365 дней в году в любое время дня и ночи — у меня всегда и при любых условиях был доступ к рабочему месту. И это было прекрасно. Они первые поняли, что софтверным проектом может совместно заниматься множество людей. Это колоссальное достижение, потому что программирование — это очень индивидуальный процесс.

То есть чтобы индустрия более-менее держалась, средний программист должен был в то время воспроизводить примерно тысячу строк в день, и в них не должно было быть ни одного неправильного символа.

Это очень тщательная и аккуратная работа, требующая больших усилий. Может быть, сейчас всё изменилось, но тогда дело обстояло именно так. Microsoft очень хорошо постаралась, чтобы умело сочетать куски кропотливой работы разных людей, в этом состоит большая её заслуга. Колоссальное достижение цивилизации, я считаю.

В этом Microsoft сделала удивительную вещь, я считаю, она действительно разграничила командирские и координационные функции. Там вообще есть такая должность, называется program manager — это человек, который координирует проекты. Её потом во многих компаниях скопировали. В некоторых она ещё называется project manager, иногда development manager. Кстати, оказывается, Microsoft чуть ли не единственная компания, где такой program manager не имеет никакой административной власти вообще. Другими словами, он не может ни штрафовать, ни наказывать, ни восхвалять, ни премировать — ничего.

Этим занимаются особые менеджеры по профессиональным цепочкам. Над проектом ведь работают разные специалисты — художники, программисты, писатели, временные тестировщики и так далее, пять-шесть служб одновременно. Сам program manager ими не командует, он только координирует их деятельность. Если кто-то плохо работает, менеджер должен пойти к начальнику и пожаловаться, а это уже очень серьёзные дела. На моей практике это случалось всего два-три раза за все семь лет. Всё потому, что в этой среде люди не ощущали давления непосредственно коллектива и сами охотно брались за задачи. Совершенно потрясающе. Я обожал Microsoft и с огромным удовольствием там работал, до сих пор вспоминаю эти годы с большой теплотой.

Любимые игры Алексея Пажитнова

Конечно, есть игры, в которые я играю регулярно на смартфоне, вот только их названий запомнить совершенно не могу. В одной из них, например, нужно элементы по три в ряд ставить в поле. Игра типичная, но она почему-то за меня зацепилась. Я уже, наверное, лет семь или восемь каждый день минут 15–20 в неё играю.

А недавно я абсолютно попал. Меня поглотила одна игра и держит до сих пор — уже почти месяц я не знаю, как от неё избавиться. Называется она Art of War: Legions, это игра в солдатики. Там надо собрать армию 7×7 из 49 взводов или рот, я не знаю, как их назвать. Каждое подразделение имеет свою специфику. Разработчики очень удачно соединили страсть коллекционировать с некоторым гранями и этими вещами. Во что я ещё играю? В «Тетрис» я регулярно играю, постоянно. А ещё иногда мы с приятелями делаем скромные головоломочки и складываем их в App Store. Нас трое, иногда поднанимаем кого-нибудь. Особо не светимся, я просто помогаю друзьям, и мне это нравится.

Я ребусник, люблю головоломки и позволяю себе раз в два месяца полазить по App Store в поисках чего-нибудь, что меня увлечёт. Хотя если честно, лазить там — одно расстройство, больно уж примитивные там вещи, а интересных мало.

Вот была Monument Valley — очень красивая головоломка, такая черно-белая. Или, например, очень неплохая игра Empires and Puzzles.

Я уже семь лет в неё играю каждое утро понемножку и достиг там уже всех высот, каких можно. Впрочем, я не испытываю к ней особо тёплых чувств, это скорее привычка.

Или вот The Witness — «Cвидетель». Это сборник головоломок, совмещённый с трёхмерной ходилкой. Вы ходите по какому-то пустому, но очень интересно организованному пространству и встречаете головоломные экраны, на которых должны решить головоломки. Причём головоломки в очень широком диапазоне, от предельно простых до очень сложных.

Реальная польза и мифический вред видеоигр

С одной стороны, «Тетрис» никогда напрямую ни в чём не обвиняли. Ведь эта явно математическая игра даёт вам ощущение того, что вы что-то строите, создаёте, нежели разрушаете. Хотя это, конечно же, всего лишь иллюзия.

С другой стороны, когда со мной говорят об играх, то непременно вспоминают какие-то связанные с ними опасности. Год от года эти настроения то усиливались, то ослаблялись, то снова усиливались и так далее.

Игры — уже часть культуры, поэтому разговоры об их пользе и вреде совершенно бесполезны. Этот вопрос был актуален давно, когда игры только появились. Тогда же было проведено исследование, которое показало, что никакой зависимости игры не вызывают. Они лишь могут повлиять на человека, уже имеющего психологические проблемы, — как, впрочем, и любая серьёзная деятельность. А то, что увлечение играми имеет для нормального человека негативные последствия, нигде, никак и никем не было подтверждено.

Какое-нибудь супержестокое кино может быть гораздо пагубнее игр, хотя я и в это не верю. Нормальный человек не может быть внушаем в этом плане — он просто посмотрит, ухмыльнётся, забудет и пойдёт жить дальше. А если человек был жесток, то таким и останется.

Последнее серьёзное исследование «Тетриса» было проведено в Оксфорде учёными-психологами, изучавшими посттравматический синдром. Было известно, что одна из главных причин этого синдрома состоит в так называемых флешбэках, то есть в навязчивых воспоминаниях о травмирующих сценах. У учёных возникла идея: вытеснив флешбэки, можно вылечить постравматический синдром. Так вот, оказалось, что «Тетрис» — это лучшая «вытеснялка», и учёные сделали медицинское устройство со специальной версией «Тетриса».

Один совет от нормального парня

Я совершенно нормальный парень, никакой не гений, не гуру, не да Винчи, спущенный со звёзд. Я много раз «вмазывался», я терпел много неудач, я делал и плохие игры, и хорошие, и удачные, и неудачные. Давать советы я ненавижу, особенно в такой творческой сфере, как разработка игр.

Поэтому совет я могу дать только один: слушайте себя.

Самые лучшие, самые важные вещи можно сделать, только если вы не стараетесь сделать так, как другие, но лучше. Старайтесь сделать так, чтобы вам самим трудно было оторваться от своей игры. Именно такой подход формирует серьёзного разработчика.

Полные интервью:

Это были самые лучшие и продуктивные годы моей работы как геймдизайнера.

Вы же видите, что я совершенно нормальный парень, а не Да Винчи, спущенный со звёзд.

Сибирь, только сложнее. Как Советский Союз и капиталисты зарабатывали на создателе «Тетриса».( Баяметр ругался, но он не прав).

Удивительно, но на заре перестройки в СССР был создан один из самых узнаваемых игровых продуктов в мире. Наравне с Марио или Соником про «Тетрис» знают все. Однако в отличие от западных разработок советская реальность не позволяла его автору Алексею Пажитнову заработать хоть что-нибудь на своей игре, в то время как крупные международные компании и советская ЭЛОРГ годами получали невиданные барыши с продаж «Тетриса» для Game Boy, домашних консолей и персональных компьютеров. Об удивительном пути феномена из СССР на мировой рынок наш рассказ.

Сотворение «Тетриса»

Советскому программисту Алексею Пажитнову всегда нравились игры и различного рода головоломки. Одной из таких головоломок являлась пентамино — составленные из квадратов плоские фигурки нужно было сложить без перекрытий и зазоров в прямоугольник. Пажитнов очень любил складывать пентамино, а потому ее вполне можно считать тем самым вдохновением и предтечей «Тетриса».

Мужчина работал в Вычислительном центре Академии наук СССР, где просчитывались траектории спутников и прочие серьезные вещи. Отдыхали местные программисты создавая простенькие игры. Вдохновившись пентамино, Пажитнов решил сократить количество квадратов, из которых состояли фигурки, до четырех. Тем самым он, скорее всего, значительно облегчил разработку игры под не самый производительный советский микрокомпьютер «Электроника-60». «Тетрис» получил более-менее законченный вид летом 1984 года. Компьютер не умел отображать графику — только текстовые символы, из которых и пришлось складывать фигурки.

Но игровое поле — стакан, в который падали фигурки, — заполнялось очень быстро, за каких-нибудь 20 секунд. Поэтому Пажитнов придумал коренное решение, превратившее «Тетрис» в игру, базовый геймплей которой известен каждому. Зачем держать на экране заполненные кирпичиками линии? Они ведь уже не несут никакой функциональной нагрузки, являясь, по сути, мертвым грузом. Пажитнов решил, что каждая заполненная линия должна исчезать. И это был поворотный момент в разработке игры.

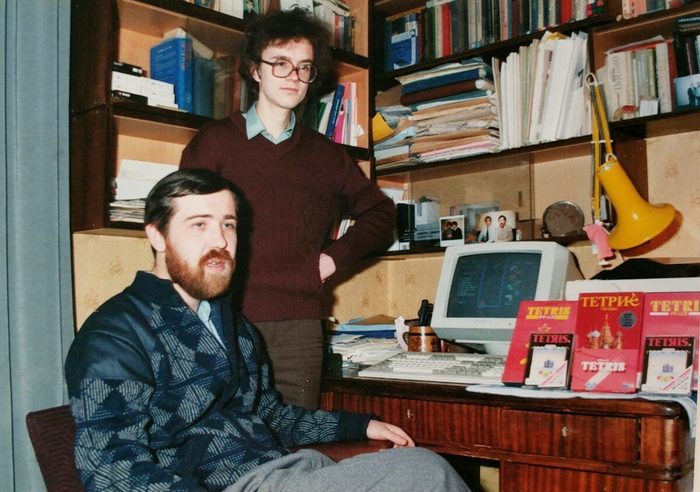

Второй важной вехой стало портирование «Тетриса» на персональные компьютеры. Сделано это было с помощью 16-летнего старшеклассника, которого учитель информатики приводил в Вычислительный центр, чтобы тот поработал и поиграл с IBM PC. Вадим Герасимов довольно быстро овладел программированием и принялся за работу над несколькими веселыми проектами.

Вскоре, как пишет сам Вадим, его познакомили с Пажитновым, который разрабатывал игры и нуждался в парне, способном портировать их на PC. К Алексею подросток примкнул как эксперт по компьютерам, программист и графический дизайнер. Еще в команде был Дмитрий Павловский.

— Наш план состоял в том, чтобы сделать дюжину увлекательных компьютерных игр для PC. Мы хотели объединить их в одну систему, которую собирались назвать компьютерным луна-парком.

Один из ранних образцов игры, который был экспортирован на Запад.

Герасимов утверждает, что разрабатывал идею наравне с Пажитновым — портировал «Тетрис» на персональные компьютеры и в течение нескольких лет продолжал добавлять ей функциональности.

— Игра под названием «Тетрис» была идеей Алексея. Когда иностранные компании выразили интерес к лицензированию проекта, Пажитнов решил продвигать только его, забыв об остальном луна-парке. Это решение разрушило нашу команду.

С тех пор Герасимов больше не фигурировал в истории «Тетриса» — до одного очень странного момента, о котором ниже.

Торговец воздухом.

Пажитнов утверждает, что разработанная им в стенах Вычислительного центра игра не только завладела его умом, но и подсадила на складывание падающих в стакане фигурок всех коллег. Часто в ущерб работе и выполнению непосредственных обязанностей.

Первая цветная версия «Тетриса» была разработана в 1985 году силами Герасимова. Именно ее Пажитнов решил выпустить за пределы научного здания, передав друзьям.

— Игра распространилась по всей Москве как лесной пожар, — рассказывал программист в начале нулевых в интервью BBC. — Две недели, и в «Тетрис» играли на каждом компьютере в стол

Игра была абсолютно бесплатной, так как у Пажитнова попросту не было возможности открыть ИП и продавать программное обеспечение в СССР. По его словам, он и подумать не мог, что программу можно считать товаром, продавать ее или защищать какое-либо авторское право. Времена были не те. «Тетрис» свободно копировали с дискеты на дискету, и этот «лесной пожар» бушевал по всему Союзу и в других странах соцлагеря.

Добрался «Тетрис» и до Венгрии. Там с интеллектуальными правами было попроще. Существовала даже целая британская частная компания Andromeda, которая занималась экспортом программного обеспечения на Запад. Руководил ею Роберт Стейн.

В начале 1986 года он побывал в Венгерском технологическом институте на выставке программного обеспечения. В большом зале работали десятки компьютеров, на которых были запущены программы и игры. Среди них был в том числе «Тетрис». Да, это была не венгерская разработка, но Стейн ею крайне заинтересовался. Узнав адрес Вычислительного центра в Москве, предприниматель отправился в столицу СССР договариваться с Пажитновым.

Но гостя из Великобритании там встретили довольно прохладно. В Академии наук занимались серьезными вычислениями и практически не обращали внимания на болтовню приезжего, который просил передать права на «Тетрис». Стейн предлагал заплатить 10 000 британских фунтов. И дабы он наконец отвязался, Пажитнов (ему доверили со всем разобраться) заявил, что готов обдумать эту цифру и продолжить переговоры. Было подписано соглашение, согласно которому три месяца спустя Стейн обязался перечислить первый денежный транш.

Вычислительный центр в 1959 году .

Но британец ждать не собирался. Он был предприимчив и самоуверен. Считал, что сделка с русскими у него уже в кармане, а потому приступил к активному поиску покупателей в Лондоне, которые бы заинтересовались «Тетрисом». И самым лакомым клиентом оказалась компания Mirrorsoft, которая принадлежала влиятельному британскому медиамагнату Максвеллу.

Из СССР с любовью.

— Моя жена обвинила меня в том, что я порчу семейное празднование Рождества, так как я был уже зависим от этой игры, — такими воспоминаниями делился один из топ-менеджеров Mirrorsoft. По его словам, весь технический отдел компании зависал в «Тетрисе».

Игра определенно была потенциальным хитом. Оставалось лишь придумать, как продвигать ее на Западе. Естественно, от советских корней проекта попросту не могли отказаться. Это ведь диковинка — компьютерная игра, созданная по ту сторону «железного занавеса». Не исключено, что если бы британские разработчики не стали цепляться за образ советской игры, о ее настоящем «отце» Пажитнове так никто и не узнал бы.

Реклама в СМИ и шумиха вокруг готовящейся к выходу новинки привлекли внимание Советского Союза. В частности, организации ЭЛОРГ — «Электроноргтехника». Эта госструктура занималась тем, что продавала за рубеж электронику и программное обеспечение. И все права на «Тетрис», по сути, были в ее руках, о чем Роберт Стейн даже не догадывался. Согласно позднему интервью Пажитнова изданию The Guardian он лично передал права на игру этой государственной организации сроком на 10 лет. Так что все дальнейшие вопросы нужно было решать только через нее.

Но рыночное колесо было уже не остановить. Британская Mirrorsoft продавала копии игры для PC, однако массовый рынок в те годы был сосредоточен на домашних консолях. По этой причине был заключен договор с компанией Atari на выпуск игры для приставок.

И в этот момент на сцену выходит Хэнк Роджерс — будущий партнер Пажитнова. В 80-х Роджерс занимался тем, что покупал права на игры для японского рынка. В январе 1988 года на выставке CES в Лас-Вегасе он увидел Tetris, который его мгновенно зацепил. Через американскую дочку Mirrorsoft он лицензировал каждую версию «Тетриса» для каждого типа домашней консоли. Но оказалось, что материнская компания уже передала права на «Тетрис» Японии. Лицензия находилась у Atari.

Роджерс решил добраться до истоков и обратился к Стейну. К нему же обратились люди из Atari и Mirrorsoft. Все были уверены, что у них есть права на выпуск «Тетриса», хотя на самом деле их не было ни у кого. Из-за всей этой чехарды с лицензированием к концу 80-х десятки компаний заявляли свои права на издание игры на той либо иной платформе, тогда как сам Пажитнов с многомиллионных продаж по всему миру не имел практически ничего.

Мистер Беликов.

Глава ЭЛОРГ мистер Беликов, как его называли западные партнеры, должен был разобраться со всем этим воцарившимся вокруг советской игры безумием. В первую очередь он изучил документы, подписанные Стейном и Пажитновым. Оказалось, что британская Andromeda так и не перечислила ни копейки за обещанные три месяца, хотя вовсю распоряжалась «Тетрисом» на международном рынке.

Стейн, Роджерс и сын Максвелла, владельца Mirrorsoft, практически одновременно отправились в СССР, чтобы наконец договориться с русскими и определиться, кто и какими правами располагает.

— Я отправился прямиком в Москву, чтобы поговорить с ЭЛОРГ. Я ничего не знал про столицу СССР и даже понятия не имел, где находится организация. Москвичи были абсолютно недружелюбными, никто не говорил по-английски, — вспоминает свое путешествие Роджерс.

Оказалось, что ни у одной западной компании нет права издавать «Тетрис» ни для домашних консолей, ни для аркадных автоматов. И даже к версиям для PC, права на которые вроде как переданы Andromeda, есть вопросы.

— Единственные права были переданы фирме Andromeda (Роберт Стейн) и только для использования «Тетриса» на персональных компьютерах, — заключил Беликов, который был шокирован тем, что британец умудряется распродавать советский интеллектуальный продукт направо и налево.

Роджерс был настойчив. Ему удалось через переводчика добиться встречи с Беликовым и получить права на игру для издания в Японии на портативных консолях Nintendo. В те годы эта компания держала под собой едва ли не 70% мирового игрового рынка. Но самое важное заключалось в том, что Хэнк понравился Пажитнову. В отличие от Максвелла он не смотрел на всех свысока и был максимально открыт в обсуждении финансовой составляющей.

Стейн и Максвелл же вернулись в Лондон ни с чем. Первый — с позором и уверенностью, что Беликов — «настоящий негодяй», второй — обдумывать предложение для русских. А Роджерс помимо всего прочего завел дружбу с Пажитновым, что в долгосрочной перспективе оказалось самым ценным вложением. Благодаря Хэнку Nintendo смогла выпустить Game Boy с «Тетрисом». В итоге сложно понять: либо приставка сделала игру по-настоящему популярной, либо же игра позволила приставке продаться ошеломительной партией в более чем 100 млн экземпляров.

Затем последовал долгий суд между Nintendo и Atari. Последние были уверены, что у них есть гарантированное Mirrorsoft и миллионером Максвеллом право издавать «Тетрис» на консолях, но Nintendo уже подсуетилась и вырвала последние консольные права на игру.

И даже связи британского магната в советском правительстве не помогли. Беликов взбунтовался и назло давлению свыше заключил сделку с Nintendo: ЭЛОРГ получала $500 000 гарантированной выплаты и по $0,5 с каждого проданного картриджа. Более полумиллиона картриджей Atari с «Тетрисом» должны были отправиться на помойку, самолюбие миллионера Максвелла было уничтожено.

Тем не менее 1989 год в СССР уже значительно отличался от 1988-го. Беликов говорил, что случись все эти события годом ранее, исход был бы совершенно иным.

— Поначалу я не заработал на этом много денег. Но я был счастлив, потому что моей главной целью было видеть, как люди наслаждаются моей игрой, — так отвечал Пажитнов на вопросы о собственном достатке.

Пока существовал СССР, программист и не мог ничего заработать. Права на игру, по сути, были у Вычислительного центра, в стенах и на компьютерах которого она родилась. ЭЛОРГ распоряжалась этими правами вплоть до 1996 года.

В 1991-м Роджерс позвал Пажитнова вместе с семьей в США. С 1996 года и вплоть до 2005-го он работал в Microsoft, занимаясь разработкой игр. В том же 1996 году Пажитнов и Роджерс выкупили последние права на игру у ЭЛОРГ.

— Тогда же Пажитнов зашел ко мне домой и попросил срочно подписать бумагу, «которая дала бы нам кучу денег от игровых компаний», — рассказывает автор порта «Тетриса» на PC Вадим Герасимов. — Он не оставил мне копию документа. В бумаге говорилось, что я согласен претендовать только на версию «Тетриса» для компьютеров, даю Пажитнову право на ведение всех бизнес-операций и отказываюсь от любого вознаграждения, связанного с «Тетрисом».

Я не был согласен со всем в документе, но подписал его, так как доверял Алексею. В следующие несколько месяцев упоминание моего имени исчезло со всех новых релизов «Тетриса» и связанных с ним документов. Алексей зарегистрировал в США авторские права на бесплатную PC-версию «Тетриса», которую мы разработали вместе.

С тех пор The Tetris Company наполовину принадлежит Пажитнову, а наполовину — Роджерсу. Компания выдает лицензии на выпуск вариаций игры по всему миру. Бывший советский программист теперь сам решает, кто и сколько сможет заработать на его идее. Источник - https://tech.onliner.by/2019/04/04/tetris-7