Изменение длин движущихся предметов (СТО)1

Содержание. Введение. Изменение длины движущихся объектов по законам СТО. За счёт чего уменьшается длина движущихся объектов. Специалисты по СТО об уменьшении длины при движении. Эйнштейн об уменьшении длины движущегося объекта. Есть ли реальная (абсолютная) длина? Выводы. Дополнение: вывод формулы длины движущегося объекта.

Введение

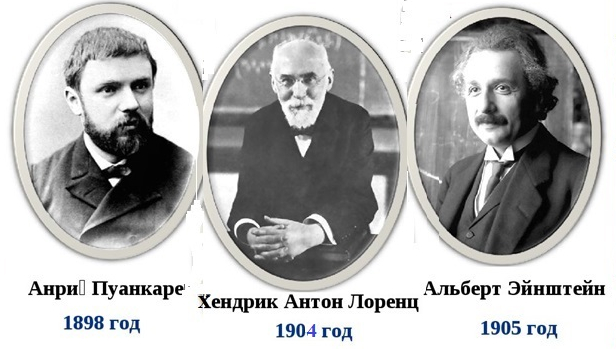

В предыдущих постах этой серии мы рассмотрели основные положения СТО: эфир отсутствует, скорость света постоянна и не зависит от движения источника и приёмника света; она есть наибольшая скорость движения; законы природы везде действуют одинаково (принцип относительности).

Из этих положений следуют все парадоксальные выводы СТО, для краткости называемые парадоксами. Мы рассмотрели два парадокса СТО: 1) часы в движущемся объекте идут медленнее (время замедляется), 2) относительность одновременности: два события, одновременные для пилота в космолёте, не будут таковыми для наблюдателя на станции управления на земле (относительность одновременности). Теперь мы рассмотрим такой парадокс: размер движущегося объекта (по сравнением с неподвижным) уменьшается в направлении его движения. Для простоты пишут, что уменьшается длина движущегося объекта.

За счёт чего уменьшается длина движущихся объектов

Время в движущемся объекте (например, в космическом корабле) по законам СТО замедляется по сравнению с временем в нём же, если он неподвижен. Поэтому на выполнение той же технической операции в движущемся объекте будет затрачено меньше времени, чем в неподвижном. Пусть мы измеряем длину неподвижного и взлетевшего космолёта, например, посылкой радиосигнала вдоль направления его движения ( вдоль его длины) стоящим на земле радиолокатором. В обеих случаях замеряем время прохождения сигналом длины космолёта. Опускаем технические детали. Затем умножаем это время на скорость сигнала и получаем длину космолёта. . При измерении из неподвижного радиолокатора время прохождения длины летящего космолёта будет меньше. Так как скорость сигнала постоянна и одинакова для неподвижного и летящего космолёта, то за меньшее время сигнал пройдёт и меньшую длину. Таким образом получается, что длина объекта при движении будет меньше, чем неподвижного. Уменьшение длины движущегося объекта будет в той же пропорции, что и замедление для него времени. Величина замедления времени (как это установлено в СТО) зависит от скорости движения объекта (например, космического корабля). Чем больше скорость объекта, тем больше будет замедление времени и уменьшение его длины. Вывод формулы длины движущегося объекта приведён в дополнении к посту.

Специалисты по СТО об уменьшении длины при движении

Часть специалистов по СТО считала уменьшение длины объекта реальным. Г. Минковский, сотрудничавший с Эйнштейном отмечал: «Эта гипотеза звучит крайне фантастически. Ибо сокращение должно мыслиться не как результат сопротивления эфира, но как подарок, ниспосланный свыше, как побочное обстоятельство самого факта движения» [2].

Очень оригинально высказывание по этому вопросу известного физика-теоретика Паули. Он указывал, что сокращение длины движущегося тела связано с относительностью одновременности. Поэтому некоторые считают, что сокращение длины только кажущееся явление. Он утверждал:«Мы не считаем, однако, подобное мнение целесообразным, так как во всяком случае сокращение стержня принципиально наблюдаемо» [3, с.28]. Что значит: «... принципиально наблюдаемо?» Правильнее было бы указать, что сокращение вычисляемо (по формулам СТО). Для оценки теории имеет значение – правильное это положение или нет. А вот целесообразно его придерживаться или нет – такая постановка вопроса не логична.

Выводы СТО вначале считали (часто – и сейчас считают) реальными и даже пытались увековечить в архитектуре.

На стене изображено сжатие колеса в направлении его движения, если оно не катится, Написана формула уменьшения размера колеса в направлениях движения, указанных стрелками, в зависимости от скорости. Чем скорость больше тем диск больше сжимается.

Рис. 1. Гор. Лейден, Нидерланды. Лоренц, чьи формулы используют в СТО, был зав. кафедрой теоретической физики в Лейденском университете. Фото из открытых источников

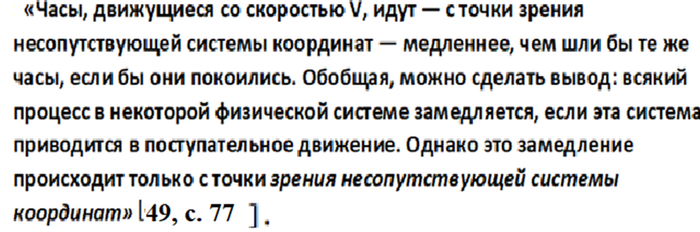

Эйнштейн об уменьшении длины движущегося объекта

Окончательная трактовка этого положения А. Эйнштейном (1915 г.) такова: «Если стержень в покое обладает длиной lн, то при движении со скоростью V вдоль своей оси он будет обладать с точки зрения несопутствующего наблюдателя меньшей длиной… Длина тем меньше, чем больше скорость V движущегося стержня» [4, с. 76]. То есть мнение Эйнштейна о сокращении длины объекта аналогично его мнению о замедлении времени, что это уменьшение, полученное расчётом наблюдателя по формулам СТО, с земли, из другого космолёта, скорость которого отлична от данного и т. д..

Есть ли реальная (абсолютная) длина?

При принятии реальности сокращения длин предметов в зависимости от скорости движения получается полная относительность размеров. Это и отмечается во многих современных учебниках: «Следовательно, не существует никакого абсолютного расстояния, длины или протяженности, так же как не может быть никакого абсолютного времени» [5, с. 84]. При этом возникает вопрос: какую длину считать истинной (на самом деле)? И есть ли она? В современных учебниках утверждается, что такой вопрос неявным образом вводит абсолютную длину, что неприемлемо для СТО.

Какой же размер считать истинным? Тот размер, который постоянен и, следовательно, имеет объективное значение. То есть – это размер в системе координат, в которой предмет находится в покое – собственный размер, как принято писать в СТО [1, с. 68]. Например, в космическом корабле (утрированный пример) провалился пол. Какой длины доски им посылать? При расчёте из разных несопутствующих объектов (из иных космических кораблей и с земли) их длина будет различной. Надо брать длину, которая равна собственной длине в космическом корабле. Это и будет реальная, абсолютная длина. Показать эту длину из движущегося объекта всем остальным специалистам по СТО очень просто: надо повернуть сломанную доску на 90 градусов, чтобы её длинная сторона располагалась поперёк направления движения, так как поперечные размеры объекта в СТО при движении не изменяются.

Что же значит уменьшение длины предмета, становится ли он на самом деле короче? Поясняю это цитатой из Угарова [1, с. 67], одного из основных популяризаторов СТО на научной основе (без упрощения). Для лучшего понимания цитаты поясняю, что ИСО – это инерциальная система отсчёта: любой объект, движущийся равномерно и прямолинейно. «Прежде всего, ясно, что никакого реального сокращения длины линейки произойти не может. Это следует из основного принципа, положенного в основу СТО, – принципа равноправия всех ИСО. Во всех ИСО физическое состояние линейки одно и то же. Поэтому не может быть и речи о возникновении каких-либо напряжений и деформаций, ведущих к сокращению линейки. «Укорочение» линейки происходит исключительно в силу различных способов измерения длины в двух системах отсчёта. Следовательно, реально никакого укорочения нет». То есть для наблюдателя, расположенного в движущемся объекте, уменьшения длины нет.

Выводы

Таким образом, следует признать справедливым заключение А. Эйнштейна как в отношении замедления времени, так и в отношении уменьшения длины, что эти явления имеют место только для наблюдателя из несопутствующей системы. То есть из объекта, имеющего иную скорость, чем тот, в котором мы измеряем длину. При анализе этих эффектов необходимо учитывать, что они являются следствием расчёта размеров и времени на основе формул СТО. А если так рассчитанные параметры только кажущиеся, то это надо иметь в виду. Хотя многие специалисты считают их реальными.

Дополнение: вывод формулы длины движущегося объекта

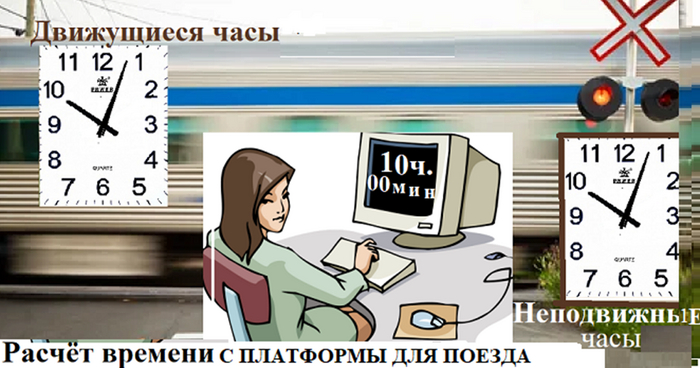

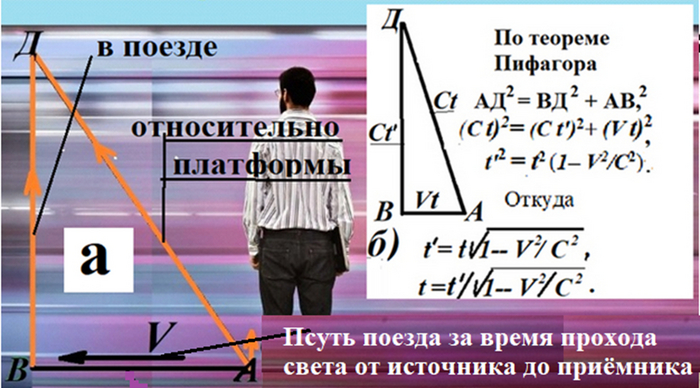

Время при измерении длины стержня в стоящем поезде обозначим t, в движущемся – t ' (так принято в СТО). Тогда длина неподвижного объекта будет равна скорости света С, умноженной на время прохождения светом его длины.

L= Сt. (1)

Длина движущегося объекта тоже равна скорости света С, умноженной на время прохождения светом его длины.

L' = Сt '. (2)

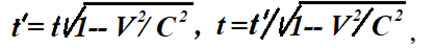

Но отношение времени в движущемся и неподвижном объекте в СТО:

t '= t √(1–(V/С)^2), откуда t '/ t = √(1–(V/С)^2), (3)

где ^2- показатель степени при (V/С), V– скорость движущегося объекта ( космолёта и т. д.).

Из уравнения (1) подставим значение С в (2) и получим, что L' = L t '/ t. В это уравнение подставим из (3) значение t '/ t. Тогда L' = L√(1– (V/С)^2). L' меньше L, так как квадратный корень √(1– (V/С)^2 ) меньше единицы

Использованные источники

1.Угаров В.А. Специальная теория относительности / В.А. Угаров. — М.: Изд-во «Наука», Главн. ред. физ.- мат. лит., 1969.

2.Минковский Г. Пространство и время (доклад).

―URL: https://booksee.org/book/636449

3. Паули В. Теория относительности: Пер. с нем. и англ, — 3-е изд., испр. — М.: Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1991. — 328 с. ―URL: https://booksee.org/book/1009051

4.Эйнштейн А. Теория относительности, избранные работы / А. Эйнштейн. —Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.

5. Рузавин Г.И Концепции современного естествознания: учебник для бакалавров. Москва: Проспект, 2017.