Первый день работы московского метро. Каким оно было 90 лет назад?

15 мая 1935 года московский метрополитен принял своих первых пассажиров. Почему москвичи сначала относились к новому транспорту как к развлечению, какое у него было преимущество перед трамваями и правда ли, что в подземке можно было поесть? Разбираемся вместе.

Билет на 35 минут

Для современного пассажира метро начинается с «Тройки» и турникета. А 90 лет назад москвичи сначала шли в кассу за обычным бумажным билетиком. Проезд стоил 50 копеек, а билеты отличались по цвету. Красные продавали тем, кто ехал до «Сокольников», а желтые - до «Парка культуры». Действовал билет всего 35 минут, так что купить впрок, чтобы потом не стоять в очередях, было нельзя.

Так выглядели первые билеты московского метро. Фото: metro.ru

Затем пассажир отправлялся к контролерам. Они проверяли билеты, компостировали (пробивали дырочку) и пропускали пассажиров к поездам. Никакой автоматики - тогда все делалось вручную.

Кстати, выкидывать билет после этого было нельзя: его годность могли проверить другие контролеры в вагоне и на выходе со станции.

Технические новинки

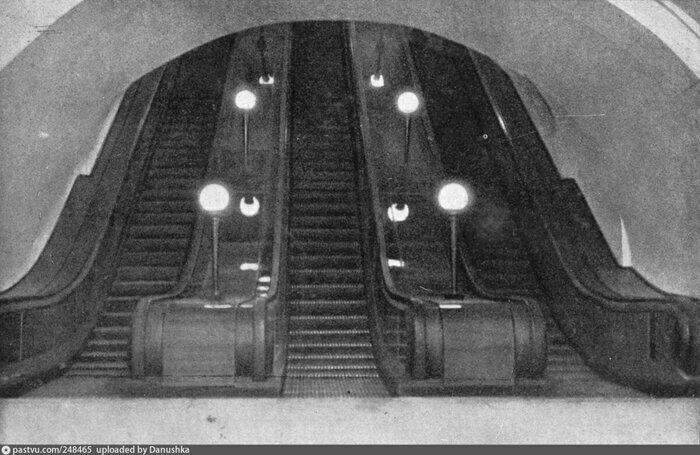

Пройдя контроль, пассажир отправлялся к эскалатору - самодвижущейся лестницы. Тогда это была не просто диковинка - первые в СССР эскалаторы появились именно в метро, так что большинство пассажиров увидели их впервые в жизни.

Дежурные у эскалаторов на «Кировской» (сегодня - «Чистые пруды»). Фото: pastvu.com

Чтобы все пассажиры смогли справиться с новой для себя техникой, рядом с эскалаторами поставили дежурных. Они подсказывали, как правильно зайти на движущуюся лестницу и сойти с нее. Кстати, больше всего этот «аттракцион» заинтересовал школьников. А вот взрослые, наоборот, первое время старались обходить станции с эскалаторами, чтобы не сталкиваться с любопытной детворой.

Еще одна техническая новинка - торговые автоматы. Пассажирам предлагали купить газету, конфеты, шоколадки, папиросы и другие товары. Такие гаджеты установили на «Сокольниках» и «Дворце советов» (сегодня «Кропоткинская»).

Также на некоторых станциях для пассажиров работали буфеты. Перед поездкой можно было подкрепиться пирожным, бутербродом или мороженым. Именно так и поступил первый пассажир московского метро - Петр Латышев, герой труда с завода «Красный Пролетарий».

Станции и вагоны

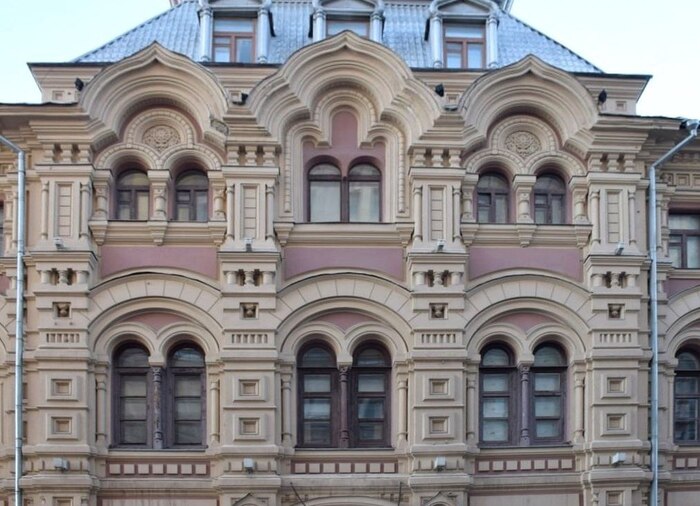

Богатое архитектурное убранство, пожалуй, самая известная фишка московского метро. Не станции - настоящие дворцы! Но зачем было их строить под землей? На это было сразу несколько причин.

Первая - идеологическая. Тогда рабочие жили в общежитиях и коммуналках, а условия были стеснены. Метро было способом показать мощь и красоту страны - мол, сегодня мы станциями-дворцами пользуемся как транспортом, а когда появится достаточно жилья, то мы и жить будем в такой же красоте.

Вторая задача, которую решали красивые станции - психологический комфорт пассажиров. Все-таки многим неуютно и даже немного страшно было спускаться глубоко под землю. Красивые станции помогали избавиться от неприятных ассоциаций и меняли мнение о том, с чем человек может столкнуться под землей.

Еще богатое украшение станций помогало ориентироваться в подземке. Современных систем навигации тогда не было, а так пассажир мог выглянуть в окно и понять, где находится и долго ли ему еще ехать до своей остановки.

Вагоны 30-х годов тоже сильно отличались от современных. Их старались сделать максимально комфортными. Сидеть пассажирам предлагалось на мягких удобных диванах, а за освещение выступали лампы в плафонах. Даже дома не у всех такая красота была!

Вагон метро выпуска 1935 года. Фото: sdelanounas.ru

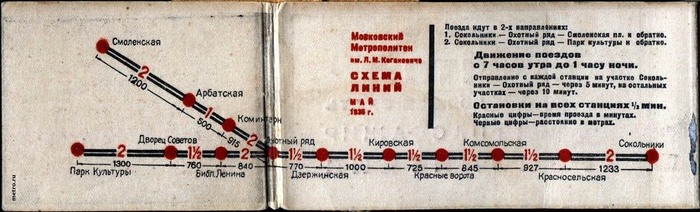

Схема первого метро

15 мая 1935 была открыта всего одна линия, Сокольническая. Казалось бы, путаться негде? А нет - была особенность, которая заставляла пассажиров быть внимательнее. И это - разветвление возле «Охотного ряда». Проехав эту станцию, поезд мог отправиться в двух направлениях - к «Парку культуры» или к «Смоленской».

Первая схема московского метро. Фото: metro.ru

Ответвление проработало до 1953 года, пока не была построена и запущена Арбатско-Покровская линия метро со станциями более глубокого заложения. До 1958 года участок от Коминтерна до Смоленской был закрыт, а потом снова начал принимать пассажиров в составе Филевской линии.

О том, как строили метро, читайте здесь

Спасибо за прочтение! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные публикации об истории Москвы и области.