Автор: Александр Старостин.

Предыдущая часть: Чернобыль ч.2. Чернобыльский край

Эта часть больше для технарей, хотя я как гуманитарий очень старался определить простым языком несколько важных терминов, понимание которых необходимо в дальнейшем. Плюс внутри ещё парочка вводных, которые позволят углубиться в понимание процессов, которые привели к аварии на ЧАЭС. Ну и до кучи в двух словах о программе рокового эксперимента.

Всё, декорации расставлены, пролог закончен, со следующей части приступаем к первому акту чернобыльской драмы.

Несколько важных терминов

При разговоре об авариях на реакторах РБМК часто упоминается ряд профессиональных терминов, которые ни о чём не говорят человеку, далёкому как минимум от ядерной физики. Однако без их понимания невозможно и объяснение произошедшего в 1975 и 1986 годах выше уровня обывателя.

Итак, первый термин – реактивность. Реактивность – это величина, характеризующая поведение цепной реакции. Попросту говоря, это степень отклонения реактора от его критического состояния. При реактивности равной нулю реакция идёт с постоянной скоростью (критическое состояние), при реактивности большей нуля реакция ускоряется (надкритическое состояние), а при реактивности меньшей нуля – замедляется (подкритическое состояние). Выражаться она, будучи безразмерной величиной, может в различных относительных и условных единицах, чаще всего в процентах.

С реактивностью связано ещё несколько важных терминов – оперативный запас реактивности (ОЗР), паровой и мощностной коэффициенты реактивности (ПКР и МКР), а также йодная яма. Для начала определимся с ОЗР.

Итак, при выводе из активной зоны реактора стержней управления и защиты реакция начинает развиваться, высвобождается некая положительная реактивность, то есть, попросту говоря, энергия. Если из реактора вывести сразу все стержни, то высвободившаяся при этом величина положительной реактивности называется общим запасом реактивности. При работе реактора на постоянной мощности изменения реактивности должны нарастать медленно, однако на деле это не так вследствие быстрого развития ряда процессов. Поэтому необходимо, чтобы хотя бы какую-то часть общего запаса реактивности операторы реактора могли контролировать. Собственно говоря, эта часть, компенсируемая подвижными поглотителями нейтронов, и называется оперативным запасом реактивности (ОЗР).

ОЗР – тоже безразмерная величина, однако для удобства работы её могут измерять в неких условных единицах. В нашем случае (так принято делать в работе с реакторами РБМК) такой величиной является эффективное количество полностью погруженных стержней ручного регулирования системы управления и защиты. Выраженный в стержнях ОЗР показывает запас, имеющийся у оператора для увеличения мощности, то есть, грубо говоря, количество стержней, которое можно вывести из активной зоны. Однако тут нужно понимать, что ОЗР в стержнях – показатель относительный, потому что если вывести половину стержней наполовину, а вторую половину – на четверть, то результат может равняться, например, 15 выведенным полностью стержням, в то время как остальные полностью введены (значения взяты с потолка, в реальности они абсолютно иные – прим. А.С.). Для реакторов благоприятным является низкий ОЗР. Во-первых, снижается количество поглощённых нейтронов, которые можно было бы использовать для производства энергии. Во-вторых, при низком ОЗР уменьшается вносимая за раз при случайном (или специальном) извлечении стержня СУЗ положительная реактивность, что не позволяет реактору мгновенно развить очень высокую мощность.

Паровой коэффициент реактивности (ПКР) – это величина, обозначающая степень влияния паросодержания на реактивность. Вода, проходя через активную зону, греется и частично испаряется, образовывая пузырьки (с точки зрения терминологии - пустоты). Доля пустот в теплоносителе называется паросодержанием. В зависимости от ряда условий пар может служить как для замедления реактора (тогда ПКР отрицательный), так и для разгона (ПКР положительный).

Мощностной коэффициент реактивности (МКР) – это величина, которая характеризует изменение реактивности реактора при изменении мощности. Соответственно МКР может быть как положительным (реактивность повышается при повышении мощности реактора), так и отрицательным (реактивность снижается). В правильно спроектированном реакторе МКР отрицательный, то есть реактор не может саморазогнаться.

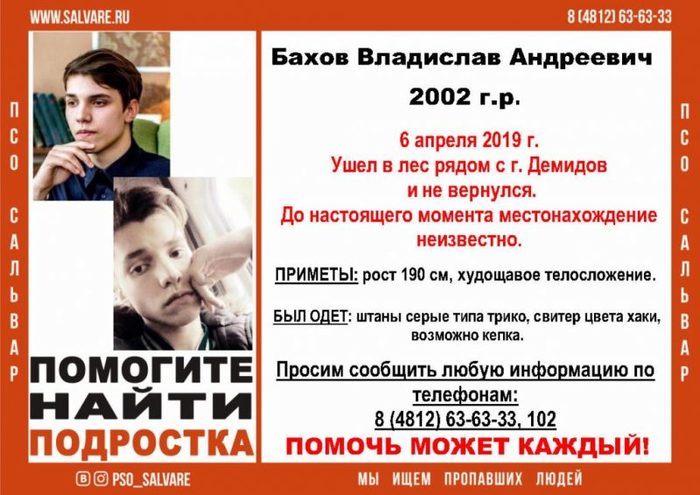

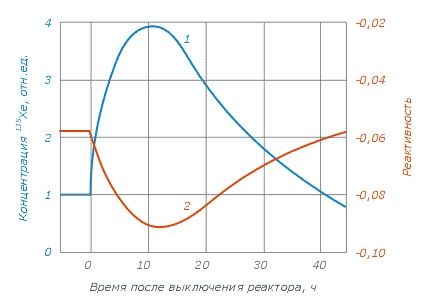

Состояние, при котором йод-135 или ксенон-135 образуются в реакторе в большом количестве, в результате чего операторы вынуждены снижать ОЗР (то есть увеличивать количество извлечённых стержней) для поддержки реакции, а выход реактора на проектную мощность на протяжении 1-2 суток делается практически невозможным, называется йодной ямой или ксеноновым отравлением реактора. Своё название явление получило из-за графика зависимости реактивности от концентрации ксенона-135 в реакторе, представляющего из себя яму с минимальным значением реактивности при максимальной концентрации изотопа.

Вот поэтому она и яма (см. красную линию)

При работе атомного реактора в активной зоне происходит множество различных событий и реакций, распадаются и появляются различные элементы. Одним из таких элементов является короткоживущий изотоп йода - 135I. Период полураспада этого элемента – примерно шесть с половиной часов, при этом одним из его продуктов является изотоп ксенона 135Xe, период полураспада которого больше – девять с небольшим часов. При работе реактора на полной мощности проблем с этим нет, так как оба эти изотопа как бы выгорают в плотном потоке нейтронов. А вот на малых мощностях, например при снижении или при выходе на мощность после пуска, нейтронный поток ещё не столь силён, а значит, не способен препятствовать обильному образованию йода-135 и, как следствие, ксенона-135.

Вспомним конструкцию стержней СУЗ. Они состоят из графитового вытеснителя длиной 4.5 метра, соединённого с семиметровым поглотителем из карбида бора. Под и над вытеснителем находился столб воды, которая, в отличие от графита, хорошо поглощает нейтроны. При поступлении команды на ввод поглотителя, вытеснитель начинает идти вниз, вытесняя воду и вводя тем самым положительную реактивность в этой зоне. Ведь графит поглощает нейтроны куда хуже, а значит, они начинают работать на разгон реактора. Такой ввод положительной реактивности называют концевым эффектом или положительным выбегом реактивности.

Игналинская АЭС

Впервые его обнаружили при физических пусках (то есть первых пусках после постройки реакторов) на Игналинской АЭС и на второй очереди ЧАЭС. Тогда выяснилось, что сам по себе положительный выбег реактивности невелик и легко компенсируется наличием достаточно большого количества введённых хотя бы наполовину стержней СУЗ. Тем не менее, на ЧАЭС было принято решение отделить вытеснители от стержней автоматического регулирования, оставив их лишь на стержнях ручного регулирования. Кроме того, на все АЭС были разосланы два письма. Одно от НИКИЭТ – конструкторов реактора, другое от Научного руководителя (ИАЭ им. Курчатова). Тем не менее, письма, хоть и содержавшие определённые предложения по исправлению ситуации (отрезание вытеснителей, например), были положены руководствами станций под сукно до востребования и получения дальнейших инструкций, так как их тон был в целом благостный, не дающий серьёзных причин для беспокойства. Никаких упоминаний (кроме нижнего ограничения ОЗР в 15 стержней ручного регулирования) в регламентах об эффекте не было. Запомните этот момент, он нам понадобится дальше.

Предвестники

Авария 1986 года была не первым серьёзным инцидентом с реакторами РБМК. До неё произошло ещё две крупных аварии, закончившихся выбросом радиоактивных веществ за пределы предназначенных для этого зон. Однако вторая – авария 1982 года на ЧАЭС - была следствием брака при изготовлении канальной трубы. В результате был разрушен один из технологических каналов. Она нам малоинтересна.

А вот первая – авария на Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 года. Тогда фактически шли ещё натурные испытания первого реактора типа РБМК, хотя первый (и пока ещё единственный официально введённый в эксплуатацию) энергоблок уже работал год.

В тот день на плановый ремонт выводился один из турбогенераторов. Его разгрузили, но по ошибке старший инженер управления реактором отключает не его, а второй, оставленный в работе ТГ. Сработала система защиты, реактор был заглушен. При этом реактор был отравлен йодом-135. Реактор и турбогенератор необходимо было быстро вернуть в работу. В условиях резко снизившегося из-за йодной ямы ОЗР операторам пришлось пойти на нарушение регламента и извлечь практически все стержни ручного регулирования, дабы как можно скорее вывести мощность на минимально контролируемый уровень. Тем не менее, первая попытка персонала не удалась – сработала автоматическая защита, обнаружившая несимметричность мощности в разных частях реактора. Персонал начал снова выводить реактор на минимально контролируемый уровень мощности. И вот тут началась авария.

Дело в том, что из-за огромных размеров самой активной зоны, в ней могут образовываться «локальные реакторы», в которых мощность отличается от «средней по больнице». Одной из таких зон стал канал, примыкающий к тепловыделяющей кассете 13-33. Она оказалась разотравлена, в отличии всей остальной активной зоны. В результате, пока операторы выводили из йодной ямы весь реактор, ТК 13-33 начала перегреваться и разрушаться. В итоге из неё прямо на графит попали вода и топливо. Датчики в блоке щитового управления, где находились операторы, это показали. Реактор был аварийно заглушен.

Результат - разрушено 32 тепловыделяющих сборки и один технологический канал. В контур многократной принудительной циркуляции (КМПЦ – трубы, по которым вода проходила по замкнутому маршруту реактор-турбина-реактор) и графитовую кладку попало большое количество радиоактивных веществ. Система фильтрации не справилась с количеством этих веществ во время очистки оборудования, а потому они были выброшены за пределы станции. Загрязнение коснулось Ленинградской области, а также стран Скандинавского полуострова. Оценки общей активности, выброшенной за пределы ЛАЭС колеблются от 137 тысяч до 1.5 миллиона Кюри. Авария была мгновенно засекречена, так как проходила в ведомости лишь одного министерства – среднего машиностроения, отвечавшего за всю советскую атомную программу, а также эксплуатацию ЛАЭС. По итогам расследования аварии была произведена серьёзная модернизация изначального проекта реактора РБМК – увеличили количество стержней СУЗ, ввели системы локального автоматического регулирования (ЛАР) и локальной автоматической защиты (ЛАЗ), ограничили минимальны ОЗР 15 стержнями, закрепив это регламентом.

В статье инженера-физика Виталия Абакумова, присутствовавшего при аварии на ЛАЭС и являвшегося непосредственным участником событий, хорошо описаны причины, толкнувшие персонал на нарушение регламента, приведшее в итоге к аварии.

ЗНСС (заместитель начальника смены станции) и СИУР (старший инженер управления реактором) без колебаний идут на нарушение технологического регламента, стремясь минимизировать последствия ошибки оператора при отключении ТГ (турбогенератора) и отработать доминирующую установку того времени на выполнение плана по выработке электроэнергии. Разумеется, и в те времена нарушения технологического регламента официально не приветствовались. Однако нарушения технологического регламента, связанные с нарушением нижнего предела ОЗР, не осознавались тогда, как опасные, и руководители всех уровней закрывали глаза на подобные нарушения в ситуациях, когда эти нарушения были направлены на выполнение плана и не имели последствий. Поэтому нарушения по нижнему регламентному пределу величины ОЗР были на ЛАЭС привычной практикой, негласно воспринимались как свидетельства особого мастерства СИУРа и лояльности установкам руководства и, соответственно, мотивировались. <…> По мнению опытных НСС (начальников смены станции) с сибирским опытом «Карраск слишком быстро «тянул» мощность». «А иначе бы меня обвинили в неоперативности» - парировал М.П. Карраск. (Михаил Карраск – старший инженер управления реактором в ту ночную смену. Прим. А.С.)

В конечном итоге Карраск и его коллеги получили выговор.

Молодой Карраск. Питерцы, запомните это лицо — он спас вас от Чернобыля в Ленобласти

Именно такая порочная практика позже сыграла свою роль и на ЧАЭС, да и вообще много где.

Рабочая программа испытаний турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд

За сложным названием скрывается простая в принципе идея. Если в результате аварии станция будет отключена от сети, а реактор нужно будет заглушить, то необходимо будет обеспечить электроснабжение защитных систем на самом опасном этапе расхолаживания (охлаждения) реактора, когда он ещё на высокой мощности. Энергию предполагалось брать из выбегающего генератора. Дело в том, что вращение турбины, а значит, генерация энергии прекращается не сразу после отключения реактора, ведь у турбины большая инерция. Это называется выбегом. Соответственно, предполагалось, что обеспечиваться системы охлаждения реактора будут от выбегающего генератора. Идея выдвигалась в том числе и главным конструктором, и научным руководителем. Формально эксперимент проводился по заявке предприятия Донтехэнерго.

Впервые эксперимент был проведён в 1982 году на третьем энергоблоке ЧАЭС. Тогда потребовалось доработать ряд систем турбогенератора. В 1984 и 1985 годах снова проводились такие испытания, их не смогли завершить по техническим причинам. Нужно отметить, что постепенно эксперименты усложнялись. Так, начиная с 1984 года, для проведения эксперимента выводилась из работы система аварийного охлаждения реактора (САОР), а начиная с 1985 – к сети подключали два главных циркуляционных насоса (ГЦН). 26 апреля 1986 года эксперимент до конца довести смогли и записали все необходимые параметры. После этого была отдана роковая команда глушить реактор.

Нужно отметить, что очень часто блокировку САОР ставят в вину персоналу, в том числе и первая советская комиссия. Однако все последующие комиссии, а в частности, комиссия Госпроматомэнергонадзора 1991 года во главе с Н.А. Штейнбергом, прямо заявляли:

…отключение САОР не повлияло на возникновение и развитие аварии, поскольку хронология основных событий, предшествовавших аварии, и хронология развития самой аварии, показали, что не было зафиксировано сигналов на автоматическое включение САОР. Таким образом, "возможность снижения масштаба аварии" из-за отключения САОР была не потеряна, а в принципе отсутствовала в конкретных условиях 26 апреля 1986 г.

Источник: https://vk.com/wall-162479647_43052

Автор: Александр Старостин. Альбом автора: https://vk.com/album-162479647_257670646

Личный хештег автора в ВК - #Старостин@catx2, а это наше Оглавление Cat_Cat (31.12.2019)