sergeyshpadyrev

Слово Божие — функциональное программирование как основа Вселенной

Миру присуще непостоянство: рождаются и умирают люди, строятся и разваливаются государства, появляются и исчезают целые цивилизации. Время, подобно олицетворяющему его древнегреческому богу Кроносу, пожирает собственных детей. Почти все языки программирования, созданные человечеством на заре компьютерной эры, не дожили до наших дней. Противостоять неумолимому течению реки времени смог только один из самых древних языков - LISP.

Его выживание - не простая удача, а следствие того факта, что LISP воплощает в себе фундаментальные принципы программирования, математики и, как вам станет ясно из этого поста, самого бытия. Создатель объектно-ориентированного программирования Алан Кей назвал LISP величайшим из когда-либо созданных языков программирования, а многие другие программисты с особым религиозным трепетом величают его не иначе как "язык Бога".

Я и сам долгие годы пытался создать идеальный язык программирования. Я брал за основу разные языки программирования и, как скульптор высекающий из камня прекрасную статую, отсекал от них всё лишнее, постепенно делая их всё более немногословными, целостными и мощными. Но какой бы язык я не брал за основу, в конце концов после отрезания всего лишнего я всегда получал один и тот же результат - LISP.

Оригинальный LISP был создан американским математиком Джоном Маккарти в конце 50-х годов XX века в качестве "физического" воплощения идей лямбда-исчисления - формального математического аппарата для описания вычислений, разработанного другим американским математиком - Алонзо Чёрчем. Идея лямбда-исчисления лежит в основе всей концепции функционального программирования, а LISP является эталонной реализацией этой концепции.

Суть функционального программирования можно изобразить в виде довольно простой схемы:

Данные -> Функция -> Данные

Данные - это представленные в виде последовательности битов числа, строки, значения истина/ложь, списки. Функция - это описанная математическим равенством зависимость выходных данных от одних или нескольких входных данных.

Примеры данных:

13

"Hello"

true

[1, 2, 3]

Пример функции:

y = x + 1

Основной постулат функционального программирования утверждает, что функции должны быть чистыми - то есть не иметь внутреннего состояния и всегда выдавать одинаковые выходные значения на одинаковые входные параметры. Как функция y=x+1 всегда выдает выходное значение y=3 при входном параметре x=2. Кроме того, в функциональном программировании не принято перезаписывать данные под одним и тем же именем - все данные определяются в виде констант:

// Переменная a - в функциональном программировании делать так нельзя

a = b + 1

a = a + 3

// Константа a - в функциональном программирование нужно делать так

a = b + 1

с = a + 3

Математическая функция - не материальный объект, а бесплотная идея. Древнегреческий философ Платон считал, что наш физический мир представляет из себя лишь блёклую тень мира идей, освещаемых божественным светом. В материальном мире умирают люди, рушатся империи, погибают даже галактики, но два плюс два всегда без исключения равно четырём. Так было, так есть и так будет - эту вечную бессмертную идею никому не под силу изменить, она существует независимо от чего бы то ни было.

В пример вечности и независимости математических идей Платон обычно приводил правильные многогранники, которые теперь в его честь часто называют платоновыми телами. Правильный многогранник - это трехмерная геометрическая выпуклая фигура, состоящая из одинаковых многоугольников с равными сторонами. Ещё во времена Платона было доказано, что таких многогранников существует только пять: тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр - даже могущественные олимпийские боги не в силах создать шестой. Такая независимость математических идей от воли людей и богов, по мнению Платона, доказывала то, что идеи - это самостоятельные объекты, существующие в своем особом "мире" идей.

Другой излюбленный пример Платона, иллюстрирующий его учение о материальном мире как тени мира идей - рассмотрение круга. Мы можем взять лист бумаги с карандашом и нарисовать множество кругов. Ни один из них не будет совершенно круглым, каждый будет чуточку отличаться от другого - то дрогнет рука, то движение недостаточно точное. Если мы попытаемся выточить круглый предмет на станке, то тоже не получим двух полностью одинаковых предметов. У каждого станка есть погрешность обработки - тут и там один кругляшок будет на пару микрометров отличаться от другого. Однако несмотря на то, что ни один материальный круг не совершенен, в каждом из них мы видим воплощение некого идеального круга. Поэтому можно сказать, что материальные круглые предметы - это тень идеи круга. Точно так же можно рассуждать о чем угодно другом: так, например, все столы в мире немного отличаются друг от друга, но все без исключения являются тенью идеи стола.

Ученик Платона, столь же знаменитый как и его учитель, философ Аристотель рассматривал мир под другим углом. В его картине мира идеи - это формы, которые придают материи определенный вид, превращают вещество в вещи. Идея стола как бы "склеивает" молекулы вещества, превращая их в материальный стол. Аристотелевскую связь между идеями и материей довольно просто понять на примере знаменитого философского парадокса корабля Тесея.

Согласно древнегреческой легенде, корабль, на котором мифологический герой Тесей вернулся с Крита после победы над Минотавром, использовался афинянами для ежегодного паломничества на остров Делос. Перед каждым плаванием корабль чинили, заменяя часть прогнивших досок на новые. Спустя какое-то время все старые доски корабля были заменены на новые. Среди людей разгорелся спор: тот же этот корабль, на котором плавал Тесей, или уже другой - новый?

За годы ремонта в корабле не осталось ни одного атома вещества от первоначального корабля - материя уже другая, но идея, форма, скрепляющая эти атомы вместе всё та же. Множество мыслителей со времен античности и до наших дней спорили о том, можно ли считать корабль в таком случае тем же самым или нет. Сперва может показаться, что ответ прост - корабль тот же самый, ведь его идея осталась той же. Но тогда возникает другой вопрос: если бы старые доски сохранили и сколотили из них второй корабль, то какой из этих двух кораблей был бы настоящим и почему?

Сравнивая функциональное программирование с древнегреческой философией, можно сказать, что функции подобны бесплотным идеям, а данные подобны "твёрдой" материи. Мир - это поток преобразования материи через "формы" идей, а программа на LISP - это поток преобразования данных через вызов цепочки функций.

Похожее соответствие обнаружили физики при исследовании законов микромира. В своем поведении элементарные частицы проявляют удивительное свойство корпускулярно-волнового дуализма. Пока какое-либо состояние элементарной частицы, например её положение в пространстве, не измерено, его изменение носит вероятностный характер, однако эта вероятность строго подчиняется волновому уравнению Шрёдингера. Когда же это состояние подвергается измерению, то результат измерения показывает одно, выбранное абсолютно случайным образом из вероятных, значение данного состояния.

Получается, что пока состояние не измерено, мы рассматриваем элементарную частицу как бесплотную идеальную волну вероятности, а когда оно измеряется, то мы рассматриваем её в определенном моменте времени как "твёрдую" материальную частицу-корпускулу с определенным значением этого состояния. Другими словами, волновое уравнение Шредингера - это функция, существующая в мире математических идей с встроенным рандомом, а частица - это данные полученные при вызове этой функции Шрёдингера. Волна из мира идей отбрасывает тень на материальный мир в виде частицы.

Временная эволюция вектора состояния: гладкая унитарная эволюция U (в соответствии с уравнением Шредингера), перемежаемая с разрывной редукцией R вектора состояния. Иллюстрация из книги Роджера Пенроуза "Новый ум короля"

Бесплотные идеи в философии Аристотеля придают форму материи, бесплотные волны в квантовой механике задают вероятность обнаружения определенного состояния частицы при измерении, а бесплотные функции в программировании преобразуют данные. Из этого так и тянет сделать вывод, что этот дуализм духа и плоти во Вселенной фундаментален. Однако это не совсем так. Восточные философские учения, такие как буддизм и адвайта-веданта, учат тому, что мир по своей природе не двойственен, а кажущиеся противоположности иллюзорны. Мы можем убедиться в этом сами, попробовав разбить на части пирамиду абстракций, которую мы называем материей.

Рассмотрим какой-нибудь материальный предмет: например, яблоко. Яблоко - это существующая исключительно у нас в уме абстракция совокупности различных его частей - кожуры, мякоти, семян, кусочка веточки. Каждая часть яблока в свою очередь - это абстракция над совокупностью клеток и происходящих между ними биологических процессов. Каждая клетка в свою очередь - это абстракция над совокупностью молекул различных соединений и происходящих между ними химических процессов. Молекула в свою очередь - это абстракция над совокупностью атомов и происходящих между ними физических процессов. Атом в свою очередь - это абстракция над совокупностью элементарных частиц и происходящих между ними квантовомеханических процессов. Можно ли считать элементарные частицы базовыми твёрдыми "кирпичиками" Вселенной?

Тщательное исследование поведения элементарных частиц в начале и середине XX века показало, что представление об элементарных частицах как о микроскопических "шариках" совершенно неверно. Например, частицы не имеют определенного положения в пространстве, а скорее имеют вероятность оказаться в какой-то точке пространства - положение в пространстве становится фактом только в момент измерения в конкретный момент времени, а после измерения положение опять становится вероятностным. Кроме того, принципиально невозможно одновременно измерить в один момент времени положение частицы в пространстве и её скорость.

Модель атома в виде точечных частиц, вращающихся по орбитам вокруг ядра в центре тоже оказалась неверной. Вместо этого оказалось, что электроны в атоме представляют собой скорее вероятностное облако вокруг ядра. Американский физик Роберт Оппенгеймер так описывал поведение электрона в атоме:

Если спросят, постоянно ли его положение, нужно сказать "нет", если спросят, меняется ли оно со временем, нужно сказать "нет". Если спросят, неподвижен ли он, нужно сказать "нет", если спросят, движется ли он, нужно сказать "нет"

Также оказалось, что мы не можем ничего сказать об элементарной частице, кроме числовых значений нескольких характеристик, проявляющих себя при её взаимодействии с другими частицами: массы, заряда, спина и нескольких других. Получается, что элементарная частица - это просто математическая абстракция, описывающая временной срез некоторого физического процесса.

При близком рассмотрении материя не просто "склеена" идеями, она, оказывается, буквально "соткана" из них. Наш мир - не тень мира идей, наш мир - буквально и есть мир идей. И точно так же, как при рассмотрении материи мы обнаруживаем, что она состоит из идей, американский математик Алонзо Чёрч при рассмотрении различных типов данных обнаружил, что они состоят из функций. Это великое открытие показало, что на фундаментальном уровне нет никакого разделения: ни между идеями и материей, ни между волнами и частицами, ни между данными и функциями. Всё это - разные проявления одного и того же.

Лямбда

Алонзо Чёрч разработал минималистичную формальную систему для записи математических функций под названием "лямбда-исчисление", названного так в честь использующейся в ней греческой буквы "лямбда". В лямбда-исчислении существует всего две операции: абстракция и аппликация. Абстракция, обозначающаяся той самой лямбдой - это объявление функции, а аппликация - это применение функции к некоторым параметром.

Функция y=x+1 в лямбда-исчислении будет записана в виде абстракции как:

y = λx.x+1

Применение этой функции к числу два будет записано в виде аппликации как:

z = y 2

Однако, по причине привычности большинства из нас к совершенно другой нотации объявления и аппликации функций в этом посте для удобства я буду использовать JavaScript-нотацию лямбда-функций.

Функция y=x+1 в JavaScript-нотации будет записана в виде абстракции как:

y = (x) => x + 1

Применение этой функции к числу два будет записано в виде аппликации как:

z = y(2)

Исследуя возможности лямбда-исчисления, Чёрч обнаружил, что с помощью одних только операций абстракции и аппликации можно выразить программу любой сложности, оперирующую любыми типами данных. Для этого Чёрч представил все типы данных в виде функций - позже такое представление стало именоваться кодированием Чёрча.

Рассмотрим для начала логику.

Булев тип данных, истину и ложь, можно представить в виде функций таким образом:

true = (x, y) => x

false = (x, y) => y

После мы можем определить в виде функций базовые логические операции:

and = (p, q) => p(q, p)

or = (p, q) => p(p, q)

not = (p) => (x, y) => p(y, x)

if = (p, x, y) => p(x, y)

Посмотрим как работает получившаяся система:

result1 = and(true, false)

// подставляем значения true и false в виде функций

result1 = and((x, y) => x, (x, y) => y)

// подставляем параметры в значение and в виде функции

result1 = ((x, y) => x)((x, y) => y, (x, y) => x)

// применяемая функция возвращает первый параметр, то есть

result1 = (x, y) => y

// сравнив эту функцию с нашими двумя логическими значениями, мы понимаем, что

result1 = false

result2 = or(true, false)

// подставляем значения true и false в виде функций

result2 = or((x, y) => x, (x, y) => y)

// подставляем параметры в значение or в виде функции

result2 = ((x, y) => x)((x, y) => x, (x, y) => y)

// применяемая функция возвращает первый параметр, то есть

result2 = (x, y) => x

// сравнив эту функцию с нашими двумя логическими значениями, мы понимаем, что

result2 = true

result3 = not(true)

// подставляем значение true в виде функции

result3 = not((x, y) => x)

// подставляем параметры в значение not в виде функции

result3 = (x, y) => ((x, y) => x)(y, x)

// применяемая функция возвращает первый параметр, то есть

result3 = (x, y) => y

// сравнив эту функцию с нашими двумя логическими значениями, мы понимаем, что

result3 = false

result4 = if(false, 1, 2)

// подставляем значение false в виде функции

result4 = if((x, y) => y, 1, 2)

// подставляем параметры в значение if в виде функции

result4 = ((x, y) => y)(1, 2)

// применяемая функция возвращает второй параметр, то есть

result4 = 2

Используя арифметику Пеано, можно выразить с помощью функций даже числа. Для этого нужно задать две базовые функции:

0 = (f, x) => x

next = (n) => (f, x) => f(n(f, x))

После этого мы можем выразить все числа через эти две функции:

0 = (f, x) => x

1 = (f, x) => f(x)

2 = (f, x) => f(f(x))

3 = (f, x) => f(f(f(x)))

...

Точно так же можно определить и арифметические операции:

plus = (m, n) => (f, x) => m(f, n(f, x))

multiply = (m, n) => (f, x) => m(n(f), x)

Посмотрим как работает получившаяся система:

result5 = plus(1, 2)

// подставляем значения 1 и 2 в виде функций

result5 = plus((f, x) => f(x), (f, x) => f(f(x)))

// подставляем параметры в значение plus в виде функции

result5 = (f, x) => ((f, x) => f(x))(f, ((f, x) => f(f(x)))(f, x))

// упрощаем выражение

result5 = ((f, x) => f(x))(f, f(f(x)))

// упрощаем выражение еще раз

result5 = f(f(f(x)))

// сравнив эту функцию с нашими числами, мы понимаем, что

result5 = 3

Подобным образом любые типы данных, включая даже строки и списки, можно определить через функции. Ещё более удивительно то, что эту систему можно упростить, выразив все возможные функции в виде комбинации всего трёх элементарных функций. Занимающаяся этим область математики под названием комбинаторная логика была разработана российским математиком Моисем Исаевичем Шейнфинкелем и развита американским математиком Хаскеллем Карри. В честь последнего был назван один из самых известных функциональных языков программирования Haskell и операция каррирования.

Комбинаторная логика позволяет выразить любую функцию в виде бинарного дерева, узлы которого представляют из себя одну из трёх функций, называющихся комбинаторами:

I = (x) => x

K = (x, y) => x

S = (x, y, z) => x(z, y(z))

Названия I, K, S означают identity (тождество), konstant (постоянная) и substitution (подмена) соответственно. Попробуем свести к SKI-исчислению булеву логику, описанную нами выше в виде лямбда-исчисления:

true = K

true = (x, y) => x

false = S(K)

false = (x, y) => K(y, x(y))

false = (x, y) => y

После мы можем определить через SKI-комбинаторы логические операции.

Логическое "и" определяется в виде передачи в функцию истины/лжи false последним параметром:

and = false

true(true, and) = true(true, false) = K(true, false) = true

true(false, and) = true(false, false) = K(false, false) = false

false(true, and) = false(true, false) = K(false, true(false)) = false

false(false, and) = false(false, false) = K(false, false(false)) = false

Логическое "или" определяется в виде передачи в функцию истины/лжи true первым параметром:

or = true

true(or, true) = true(true, true) = K(true, true) = true

true(or, false) = true(true, false) = K(true, false) = true

false(or, true) = false(true, true) = K(true, true(true)) = true

false(or, false) = false(true, false) = K(false, true(false)) = false

Логическое "не" определяется в виде передачи в функцию истины/лжи параметров false, true:

true(false, true) = K(false, true) = false

false(false, true) = K(true, false(true)) = true

Точно так же с помощью SKI-комбинаторов можно выразить и все остальные типы данных, представленные в виде кодирования Чёрча, но к сожалению описание этих операций выходит далеко за пределы этого поста.

Йота

В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог

Евангелие от Иоанна

Согласно этой известной строке из евангелия, Господь сотворил мир, окликнув его из небытия своим словом. Что же это было за слово, обладающее могуществом породить целую Вселенную?

В еврейской Торе создатель мира упоминается под множеством различных имён, но только одно из них считается его личным именем, а не титулом. Это имя записывается как יהוה, но обычно не читается, так как согласно традициям евреи должны соблюдать одну из основных заповедей - "не упоминай имени моего всуе". Точное произношение этого имени, известного как тетраграмматон, утеряно в веках, но обычно в западной традиции его произносят как Яхвэ или Иехова/Иегова. Слово יהוה объединяет в себе три времени глагола "быть", его можно перевести как "был, есть и будет".

Первая буква личного имени Бога י в еврейском и родственном ему финикийском алфавите называется "йуд". В греческом алфавите, перенятом древними греками с некоторыми усовершенствованиями у финикийцев, соответствующая буква носит название "йота". Йуд и йота записываются в виде коротенького штриха - это самые маленькие буквы в письменных алфавитах греков и евреев, обозначающие самый короткий звук "й".

Именно из-за своего малого размера буква "йота" была выбрана американским лингвистом Крисом Баркером для обозначения самого минимального из возможных комбинаторов - универсального йота-комбинатора, с помощью которого можно выразить I, K и S-комбинаторы, а соответственно и все возможные функции.

Для начала выразим функцию I через S и K:

// Первый вариант

I = S(K, K)

I = (x) => K(x, K(x))

I = (x) => x

// Второй вариант

I = S(S, K, K)

I = S(K, K(K))

I = S(K, K) I = x => K(x, K(x))

I = x => K(x, x)

I = x => x

После введем оператор ι и выразим его через S и K:

ι = (x) => x(S, K)

При подстановке вместо S и K их полных значений получаем:

ι = (x) => x((a,b,c) => a(c, b(c)), (d, e) => d)

Теперь мы можем выразить сами SKI-комбинаторы исключительно через йоту:

I = ι(ι)

K = ι(ι(I))

K = ι(ι(ι(ι)))

S = ι(ι(ι(I)))

S = ι(ι(ι(ι(ι))))

Так как с помощью SKI-комбинаторов можно выразить любую возможную функцию, а сами комбинаторы можно выразить через йоту, то получается, что любую возможную функцию можно выразить через йоту. А значит йота - это то самое Слово, с помощью которого можно сотворить целую Вселенную. Господь в откровении Иоанна Богослова говорит "Я есмь Альфа и Омега", но разве не правильнее ли будет сказать "Я есмь Йота и Лямбда"?

В первой строке книги Бытия сказано:

В начале сотворил Бог небо и землю

Вероятно, на эту строку Библии сильно повлияла космогоническая литература аккадцев - родственного древним евреям семитского народа. Даже мифический первый еврей Авраам был родом из месопотамского города Ур, располагавшегося в междуречье Тигра и Ефрата и бывшего одним из центров шумеро-аккадской цивилизации.

В аккадском космогоническом мифе Энума Элиш говорится:

Когда наверху не названо небо, внизу земля именем не называлась

Эта строка проливает свет на значение первой строки книги Бытия. Получается, что Бог для сотворения мира своим Словом именует противоположности, тем самым отделяя бытие от небытия, жизнь от смерти, движение от покоя, единицу от нуля, материю от идей, частицу от волны, данные от функции. Особенная мистическая красота заключается в том, что в созданном на основе йота-исчисления языке программирования Iota любая программа тоже состоит из всего двух символов: нуля и единицы. Ноль кодирует открывающуюся скобку, а единица йоту.

Пример программы на языке Iota:

0011011

При замене нуля на открывающуюся скобку, а единицы на йоту получаем:

((ιι(ιι

Это выражение аппликации с закрывающимися скобками записанное в лямбда-нотации выглядит следующим образом:

((ιι)(ιι))

Во всей статье вместо лямбда-нотации я использовал более привычную большинству JavaScript-нотацию. В ней это выражение будет выглядеть так:

(ι(ι))(ι(ι))

Йота - это тьюринг-полный язык, на котором можно написать программу любой сложности. Однако лучшие мыслители человечества всё ещё бьются над решением важного философского вопроса: "Но зачем?".

Вселенная как программа на LISP

У идеалистической философии Платона до сих пор много поклонников. Особенно много их среди математиков. Известно, что убежденным сторонником платонизма был великий немецкий логик Курт Гёдель. Среди наших же современников два самых известных платоника - это астрофизик Макс Тегмарк и математик-программист Стивен Вольфрам.

В своей книге "Наша математическая Вселенная" профессор Тегмарк излагает свои оригинальные взгляды на фундаментальные основы физики. Его картина мира исходит из того, что всё, что нам известно об элементарных частицах - это то, как эти частицы проявляют себя во взаимодействии с другими частицами и то, что их поведение подчиняется волновому уравнению Шрёдингера. Если зайти на Википедию в статьи про электрон и нейтрино, то можно увидеть, что всё чем отличаются эти частицы друг от друга - это числовые значения нескольких характеристик: массы, электрического заряда, цветового заряда, спина, лептонного и барионного чисел и нескольких других. Тегмарк утверждает, что мы можем придумать для себя любые словесные описания физических процессов, но в конце концов всё наше представление о них сводится к одному - числам и формулам. А раз ничего другого кроме формул и чисел мы о Вселенной содержательно сказать не можем, то стоит заключить, что наша Вселенная - это просто огромная математическая структура.

Мысли Тегмарка развил и дополнил создатель пакета Mathematica программист Стивен Вольфрам. По его мнению, мир представляет из себя не просто математическую структуру, а скорее циклический процесс вычисления преобразований математической структуры по некоторому простому правилу. Пользуясь религиозной метафорой, можно сказать, что с точки зрения Вольфрама Бог при сотворении Вселенной задал всего две вещи - начальное состояние некоего графа и правило, по которому этот граф изменяется.

Возможно, существует бесконечное количество комбинаций различных начальных состояний и правил, но только в некоторых из них возможно появление сложных структур и жизни. Примером такого простого правила с простыми начальными условиями, порождающими сложные структуры, может служить знаменитая игра "Жизнь" Джона Конвея.

Согласно размышлениям Вольфрама, наша Вселенная - это один гигантский бесплотный компьютер, который рекурсивно вычисляет все возможные программы, все возможные алгоритмы. А мы можем добавить, что запрограммирован этот компьютер, наверняка, на языке Бога - языке универсального йота-комбинатора, языке SKI-комбинаторов, языке лямбда-исчисления Чёрча, на LISP-е.

UPD:

Больше интересных постов и видео про философию, буддизм и математику вы можете найти в моём телеграм-канале.

Cознание — величайшая загадка Вселенной. Часть 1

В какой‑то момент жизни большинство людей задается вопросами вроде «Почему я существую?», «Почему есть что‑то, хотя могло ничего не быть?», «Откуда появился наш мир?». С древних времен философы и ученые пытаются найти ответ на эти вопросы, а проповедники утверждают, что нашли единственно верный.

На первый взгляд кажется, что это самые сложные из всех возможных вопросов, однако это не так. Несмотря на сложность, а иногда даже и полную невозможность проверить истинность определенного ответа на эти вопросы, мы можем хотя бы судить об убедительности тех или иных ответов, их логической непротиворечивости и согласованностью с наблюдениями.

Может быть, существование мира неизбежно, как дважды два неизбежно равно четырем, а может быть, если нет ничего, то нет и никаких препятствий для возникновения мира. Мы можем гадать, мы можем строить теории и проверять их. В любом случае, мы можем хотя бы попытаться ответить на этот вопрос и примерно представляем себе формат ответа на него.

Существует гораздо более сложный вопрос — мы не только не можем проверить на истинность или ложность ответа на него, но мы даже не представляем себе формат ответа, да и сам вопрос, честно говоря, мы сформулировали с большим трудом. Кроме того, многие люди даже не понимают суть вопроса, а другие отрицают его осмысленность. Этот вопрос, величайшая загадка Вселенной — тайна человеческого сознания.

Сперва, может показаться, что вопрос высосан из пальца, но на самом деле, он лежит в самой основе человеческого бытия, и к нему сводятся все остальные вопросы философии, науки и общества. К примеру, автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества», известный израильский историк Юваль Ной Харари как‑то сказал, что без отсылки к сознанию у нас не получится даже обосновать ни одну этическую систему. Он кратко сформулировав свою мысль в виде простого вопроса: «Как без отсылки к сознанию доказать, что пытки это зло?».

Кроме того, научный и технологический прогресс все сильнее набирает ход, и мы вплотную подходим к эпохе киберпанка, в которой нам просто необходим ответ на вопросы о сознании: «Есть ли сознание у нейросети?», «Возможна ли загрузка сознания в компьютер?» и «Снятся ли андроидам электроовцы?».

Субъективный опыт

Религиозные евреи читают свою первую молитву утром сразу после пробуждения ото сна. Звучит она так: «Благодарю Тебя, Царь живой и сущий, за то, что Ты по милости Своей возвратил мне мою душу.» Что это может означать? Почему они считают, что утром Бог возвращает им душу?

Дело в том, что душа — это религиозный синоним термина сознание. Когда философы античности, средневековья и Возрождения рассуждали о душе, они говорили именно о сознании. Однако возникало много путаницы из‑за того, что разумные утверждения смешивались с мистическими и религиозными домыслами. Чтобы это исправить в аналитической философии XX века вместо слова «душа» стали употреблять термин «сознание».

Сознание — это поток субъективных впечатлений.

Когда мы засыпаем этот поток прекращается или почти прекращается, а когда просыпаемся, этот поток возвращается. Именно этот поток и имеется в виду в еврейской молитве под термином «душа».

К сожалению, «поток субъективных впечатлений» — это очень расплывчатое и неочевидное определение. Тут требуется некоторое разъяснение и примеры. Субъективные впечатления — это те чувства, которые мы испытываем при том или ином физическом процессе. Это то, что отвечает не на вопрос «Что это?» или «Как это работает?», а на вопрос «Каково это?».

Отличный пример для объяснения того, что такое субъективные впечатления, привел американский философ Томас Нагель. Представьте, что вы ученый, который изучает летучих мышей. У этих животных кроме привычных человеку органов чувств, существует еще один дополнительный — эхолокатор. Летучие мыши при полете в темноте издают ультразвук, и по его отражению от препятствий и предметов понимают, что где находится. Вы как ученый изучаете эхолокацию летучих мышей: делаете мышам МРТ, проводите им хирургические операции, ставите на них эксперименты. Вы знаете об эхолокации летучих мышей буквально всё — все ответы на вопросы «Что это?» и «Как это работает?».

Но есть одна вещь, которую вы никак не можете узнать об эхолокации мышей с помощью экспериментов — это то каково это чувствовать эхолокацию, каково это быть летучей мышью. Ответ на вопрос «Каково это?» — и есть субъективное впечатление. А поток таких субъективных впечатлений — это и есть сознание.

Другой классический пример объяснения сознания — комната Марии. Представьте, что некоторую девочку по имени Мария с самого рождения держат в закрытом помещении без окон под стражей. Все в комнате Марии черно‑белое: и стены, и одежда, и экран компьютера. Марии доступно неограниченное количество информации о цветах — книги по физике света, книги про устройство глаза и восприятие цветов людьми, книги про работу мозга. Таким образом, Мария знает о цвете буквально все. Однажды Марию отпускают за пределы ее комнаты во внешний мир, полный красок. В тот самый момент, когда Мария увидит, что либо красное, она получит субъективное впечатление восприятия красного цвета. Это чувство — то, что она не могла получить ни из каких книг.

Каждое субъективное впечатление само по себе в аналитической философии принято называть словом «квалиа».

Квалиа — это элементарная неделимая частица сознания.

Примеров таких элементарных частиц субъективного опыта целое множество: например, красный цвет, звук скрипа двери, запах апельсинов. Не существует способа как либо описать, определить квалиа или передать знание о нем. Невозможно объяснить, что такое красный цвет, слепому от рождения человеку, и что такое звук скрипки глухому.

Также мы даже не можем вообразить себе, какие квалиа испытывают другие живые существа. Какие цвета видят животные с тетрахроматическим зрением? Как чувствует оргазм человек противоположного пола? Эти безответные вопросы подводят нас к одной из проблем изучения сознания — проблеме других умов.

Проблема других умов

Главная проблема, препятствующая изучению сознания — это невозможность посмотреть на мир «глазами другого человека». У нас есть доступ к нашему собственному сознанию, но нет доступа к сознанию других. Эту проблему знаменитый немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц окрестил «проблемой других умов».

Представьте себе, что весь наш мир — это одна большая видеоигра, а вы персонаж этой игры. Игра работает на базе графического и физического движков — физический движок просчитывает взаимодействие всех объектов в игре, а графический отрисовывает для вас картинку от первого лица.

Находясь внутри этой игры, вы можете ставить любые эксперименты с любыми игровыми объектами. С помощью этих экспериментов, вы можете выяснить детали работы физического движка игры. Потенциально, вы даже можете воспроизвести на листе бумаги полный код алгоритма работы физического движка — этакую внутриигровую Теорию Всего.

Однако, будучи персонажем игры, вы никакими экспериментами не можете узнать ответы на два вопроса:

Являются ли другие персонажи игры такими же игроками или же хорошо запрограммированными, но бездушными NPC

Если предположить, что другие персонажи игры являются игроками, то такие же у них настройки и шейдеры графического движка или нет?

Есть абсурдное утверждение о том, что игра не мультиплеерная, а рендерится только для одного игрока — такое утверждение называется солипсизмом. Несмотря на всю абсурдность солипсизма, не существует ни единого способа его опровергнуть. Существование других умов — это предмет чистой веры.

Большинство людей верят в то, что игра все‑таки мультиплеерная. Однако никто не в состоянии как‑либо проверить, такие же у другого человека настройки графики или какие‑то другие. Возможно ли такое, что разные люди видят цвета по‑разному? На эту тему существует мысленный эксперимент

Представьте, что вы и ваш друг смотрите на красное яблоко. Ни у вас, ни у друга нет никаких физических проблем со зрением или нарушений восприятия вроде дальтонизма. Вы показываете на яблоко пальцем и утверждаете, что оно красное. Ваш друг показывает на яблоко пальцем и утверждает, что оно красное. Вы сходитесь в том, что оно красное, ведь вы оба с детства привыкли к тому, что этот цвет называют красным. Может ли быть такое, что в своем сознании вы видите этот цвет так, как ваш друг в своем сознании видит зеленый, а зеленый вы видите так, как ваш друг видит красный? Не существует ни единого способа подтвердить или опровергнуть это предположение. Описанный мысленный эксперимент известен как «инвертированный спектр».

Проблема других умов долгие годы останавливала ученых от любых попыток изучения сознания, ведь существование других сознаний — это нефальсифицируемая гипотеза. Ее невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Такое несоответствие критерию Поппера не дает возможности изучать сознание с помощью классического научного метода. И многие ученые даже утверждают, что сознание, душа — это выдуманная иллюзорная сущность, и ее нужно выбросить на свалку истории, где уже покоятся феи, единороги и прочие мифические создания. Однако, кое‑что не дает всем ученым согласится с этим — ведь факт существования сознания стоит у них перед глазами.

К концу XX века некоторые ученые подступились к изучению сознания. И первым шагом стало разделение вопросов о сознании на два типа: те, на которые можно попытаться найти ответы, и те, на которые нельзя.

Легкие и трудные проблемы

Долгое время даже очень умные люди, рассуждая о сознании, путались в терминах и утверждениях. В конце XX века вышла в свет книга австрало‑американского философа Дэвида Чалмерса под названием «Cознающий ум», с помощью которой мыслитель попытался внести в дело ясность.

Чалмерс разделил вопросы о сознании на два вида — легкие и трудные проблемы.

Легкая проблема сознания — это вопрос, на который возможно найти ответ с помощью научного способа при некоторых допущениях.

В последние десятилетия многие нейробиологи занимаются поисками ответов на легкие проблемы сознания. Они ищут так называемые нейрокорреляты сознания — соответствия между цепочками активации нейронов в мозгу пациента и субъективными впечатлениями в его сознании. Единственное допущение, на которое опирается изучение сознания при этом методе — это вера в то, что пациент обладает сознанием и в то, что его устные отчеты о его субъективных переживаниях верны.

Трудная проблема сознания — это вопрос, на который найти ответ с помощью научного способа на нашем уровне мышления невозможно.

Основной трудный вопрос — «Почему сознание вообще возникает и как квалиа связаны с физическими процессами?».

Если мы зададимся вопросом, что вообще обладает свойством «красноты», то не сможем найти ответ. Мы называем предмет красным, только потому что от него отражается свет определенной длины волны. Мы называем этот свет красным только потому, что при его попадании в глаз, в мозгу активируется цепочка нейронов, вызывающая у нас субъективное впечатление красного цвета. Но ни в предмете, ни в свете, ни в глазе, ни в мозге нет ничего красного.

Почему одна цепочка нейронов в голове вызывает впечатление красного цвета, а другая впечатление фиолетового? Если и то, и другое, просто последовательность сигналов, последовательность активаций, то почему красный цвет так сильно отличается от вкуса сливы? Да и почему, черт возьми, активация этих цепочек нейронов вообще порождает какие‑либо чувства? Ответов на эти вопросы нет — это трудная проблема сознания.

Уже упоминаемый мною Лейбниц проиллюстрировал эту проблему отличной метафорой с мельницей. Представьте на секунду, что вашу голову увечили до огромных размеров так, что в нее теперь можно войти как в мельницу. Вы входите туда и видите огромное число связанных друг с другом проводов, или как писал сам живший задолго до изобретения электричества Лейбниц «шестеренок». Каждую из шестеренок приводит в движение предыдущая, а та в свою очередь приводит в движение последующую. При осмотре этой мельницы вы не найдете ничего такого, чем бы можно было бы объяснить сознание.

Эта проблема называется разрывом в объяснении. Этот разрыв не дает редуцировать ментальные состояния к физическим процессам. Так как все научные теории описываются математикой, а для квалиа невозможно дать строгое математическое описание, то получается, что невозможно свести сознательные впечатления к математическому или алгоритмическому описанию работы мозга. Красный цвет и процесс активации нейронов — это абсолютно ортогональные вещи. Именно поэтому нейробиологи называют изучаемые ими связи нейрокоррелятами — потому что корреляция между активацией нейронов и сознательным чувством есть, а причинно‑следственной связи нет.

Разрыв между сознанием и физическим миром сильно интересовал знаменитого французского философа и математика Рене Декарта. Мыслитель одним из первых в Европе сформулировал трудную проблему сознания — он называл её психофизической проблемой или проблемой «духа и тела». Декарт размышлял о том, как могут происходящие с телом физические явления порождать сознательные впечатления, и как сознательное усилие воли может управлять телом. Например, как наше волевое усилие приводит к тому, что мы поднимаем палец?

Декарт считал, что сознание сконцентрировано в шишковидной железе головного мозга, которая получает сигналы от тела и отправляет обратно управляющие сигналы. Возможно, во времена Декарта такая теория и имела право на существование, но она содержит очевидную ошибку. Если все сознание сконцентрировано в шишковидном теле, то откуда оно там?

Таким образом аргумент о том, что сознание сконцентрировано в шишковидной железе — это первый шаг к бесконечной регрессии. Американский философ Дэниэл Деннет высмеял теорию Декарта, назвав ее картезианским театром. Деннет представил шишковидную железу из теории Декарта в виде гомункула — маленького человечка, живущего в голове, смотрящего за происходящим на экране и управляющего действиями тела. Даже если это действительно было бы так, то как же сознание возникает в голове у самого гомункула?

Нейрофизиологи не смогли найти единого центра сознания в нашем мозге — нейрокорреляты сознания тонким слоем размазаны по многим отделам мозга. Но некоторые отделы все же никак с сознанием не связаны. Например, содержащий половину всех нейронов мозга мозжечок почти не связан с сознательными впечатлениями.

Несмотря на очевидную ошибочность гипотезы связи тела и сознания, размышления Рене Декарта о природе сознания оказались не бесполезны. Вслед за Декартом многие другие европейские мыслители Нового Времени стали задумываться о проблеме сознания. И кроме того, Декарт сформулировал единственную вещь, в которой обладающее сознанием существо может быть уверено: «Я мыслю, следовательно я существую».

Перейти ко второй части.

UPD:

Больше интересных постов и видео про философию, буддизм и математику вы можете найти в моём телеграм-канале.

Распределение IQ: как программисту выживать в мире, рассчитанном на дураков?

Примечание: изначально этот пост был написан для Хабра, поэтому обращён к программистам и прочим IT-специалистам. Но его основная мысль применима и к инженерам, и к учёным и к любым другим работника высоко-интеллектуально-интенсивных профессий.

Вы наверняка часто ловили себя на мысли, что многие вещи в нашем мире устроены максимально нелогично, и, по-хорошему, должны были бы быть устроены совершенно по-другому. В философии эта проблема часто упоминается под названием "сущее и должное". И выходом из неё во многих случаях служит отнюдь не приведение сущего к должному, а понимание того, почему сущее такое, какое оно есть.

Избавление от иллюзий должного и понимание причин сущего может сильно помочь вам в жизни, ведь работать вам предстоит с сущим, а не с фантазиями о должном. Да и когда фантазии о должном разбиваются о стену сущего, носителям этих фантазий бывает очень и очень больно. Наиболее действенным способом понимания сущего я считаю просмотр телевизионных передач про мир грызущих друг другу ради пропитания глотки диких животных, в котором без особого труда можно узнать мир человеческий. Но в этом посте не об этом.

В этом посте я хочу рассмотреть вопрос, ответ на который, надеюсь, поможет вам понять, почему многие вещи в мире устроены так, как они устроены. Почему многие законы такие нелогичные? Почему идущие в кинотеатрах фильмы такие незамысловатые, а шедевры всегда проваливаются в прокате? Почему до сих пор так распространено мошенничество "с безопасным счётом", если о нём трындят на каждом шагу? Почему в США так важно кого на выборах поддержит Тейлор Свифт? Почему существует общество плоской Земли? Почему полиция работает так, как она работает? Причём я не буду прямо рассматривать ни один из этих вопросов, а рассмотрю только метавопрос, метаответ на который безмолвно отвечает на них все.

Тест IQ

Стандартизированные тесты измерения человеческого интеллекта распространились в начале XX века с началом широкой индустриализации и появлением массовых армий. Работодателям нужно было выявлять наиболее смышленных работников, которые смогут работать со сложными чертежами и на сложных станках. А армиям не хотелось тратить попусту жизни солдат - зачем посылать умного солдата в штурм на вражеский пулемет, если он гораздо больше пользы принесет работая связистом в штабе?

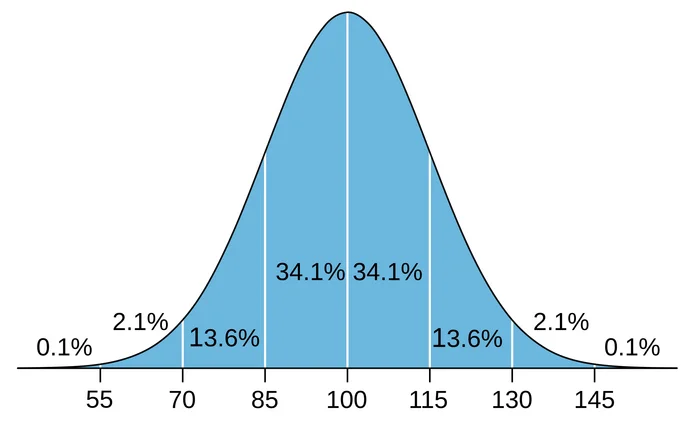

Современные стандартные тесты коэффициента интеллекта (IQ) обычно проходят так: большая выборка людей, много тысяч или даже десятки тысяч, решает десятки или даже сотни логических задачек. Результаты правильного решения задач при достаточно большой выборке всегда соответствуют нормальному распределению. Эти результаты нормируются так, что за середину распределения берется число 100, а за стандартное отклонение берется число 15. Таким образом, распределение IQ всегда выглядит так, как на картинке под заголовком этого поста.

Существует простой математический факт, с которым трудно не согласиться - половина значений в нормальном распределении меньше среднего. Из чего следует уже другой факт, математически полностью эквивалентный первому, но описанный другими словами - половина людей глупее среднего. Однако согласиться с этим вторым фактом психологически очень некомфортно - нам всегда кажется, что все люди мыслят примерно так же, как и мы. К сожалению, именно полное осознание и принятие этого факта - тот самый путь к избавлению от иллюзий о должном и принятию сущего.

Очень часто, мы, программисты, живём в пузыре, среди обитателей которого средний IQ сильно выше средних 100 баллов. Круг нашего общения ограничен нашими коллегами из ИТ-компаний, сокурсниками на физико-математических факультетах университетов, часто одноклассниками в специализированных школах, скорее всего достаточно хорошо образованными родителями и родственниками, и так далее. Мы не любим вылезать из этого "ботанского" пузыря, и такое окукливание часто приводит к сильному искажению картины мира, из-за которого мы искренне удивляемся почему некоторые вещи устроены так, как они устроены. Мы ведь смотрим вокруг себя, и нам кажется, что все окружающие нас люди думают примерно так же, как мы - не в смысле политических или каких-либо других взглядов, а в смысле уровня аргументации и логического мышления.

Но если вы внимательно посмотрите на график распределения интеллекта в популяции, то можете заметить, что почти 16% популяции имеет IQ ниже 85 баллов, а 25% ниже 90 баллов (включающие в себя предыдущие 16%, конечно же). И для понимания реальности важно понимать, что это вообще значит.

Способности в зависимости от IQ

В интернете часто встречается скрин одного треда с форчана, в котором автор пишет про самый простой и быстрый тест на IQ, который можно провести без лишних усилий:

Самый простой и быстрый способ протестировать интеллект собеседника - это в разговоре упомянуть обобщенное утверждение о группе вроде "в среднем азиаты ниже европейцев". Если ваш собеседник ответит вам что-то вроде "не все азиаты низкие" или "я знаю одного высокого азиата", то это значит, что у него достаточно низкий IQ. Своим ответом он показал, что попросту не понимает абстрактных идей вроде "статистического среднего" или "на душу населения". Никакие аргументы и объяснения не помогут вам переубедить собеседника, потому что тот попросту не понимает абстракций.

В другом довольно известном в англоязычном интернете треде с форчана автор рассказывает про своё участие в научных исследованиях IQ:

В свою бытность студентом, я участвовал в проведении IQ-тестов и повидал много всякого. Знаете ли вы, что большинство людей с IQ ниже 90 баллов не способны к пониманию гипотетических ситуаций?

...

Например, диалог с одним из испытуемых:

- Как бы вы чувствовали себя вчера вечером, если бы в тот день пропустили завтрак или обед?

- Что ты имеешь в виду? Я вчера ел завтрак и обед.

- Да, но если бы вы этого не сделали, как бы вы чувствовали себя вечером?

- Почему ты говоришь, что я не завтракал? Я же сказал, что завтракал.

- Представьте себе, что вы вчера пропустили прием пищи. Как бы вы чувствовали себя вчера вечером?

- Я не понимаю вопросаМы проводили исследование интеллекта в тюрьме Сан-Квентин среди заключенных. Большинство из них имели очень низкие показатели IQ, а половина была чуть ли не неграмотными.

...

Другой интересный феномен связан с рекурсией. Например, если попросить испытуемого написать историю с двумя названными по именам персонажами, у каждого из которых есть хотя бы одна реплика, то большинство грамотных людей легко справятся с этим заданием. Особенно, если привести им пример. Но вот если попросить написать историю с двумя названными по именам персонажами, у каждого из которых есть хотя бы одна реплика, и один из которых в ходе своей реплики рассказывает историю с двумя названными по именам персонажами, у каждого из которых есть хотя бы одна реплика, то большинство людей с IQ меньше 90 баллов с этим не справятся. Добавьте третий уровень рекурсии и уже люди со 100 баллами IQ начнут путаться в именах....

Люди с IQ ниже 80 с трудом воспринимают концепцию времени. Они не размышляют ни о прошлом, ни о будущем, а живут в настоящем моменте. Люди с IQ в пределах 80-85 баллов часто спотыкались в логических задачах, связанных с пониманием анахронизмов. Например, на вопрос "как вы думаете, почему во время Второй Мировой Войны генералы не использовали ноутбуки для планирования военной стратегии" многие отвечали "может быть, они боялись, что их взломают нацистские хакеры". Конечно, можно утверждать, что это вопрос не на логику, а на знание истории развития техники, но, надеюсь, вы уловили суть. Тестируемым с IQ в этом диапазоне с большим трудом удавалось отслеживать последовательность каких-либо событий, а вот у тестируемых с IQ больше 100 баллов таких проблем не возникало. Но основным водоразделом служит всё-таки понимание рекурсии - даже у большинства людей со средним интеллектом большие проблемы с рекурсивным мышлением.

...

Хотя в тюрьме Сан-Квентин таких было немного. В основном, там сидели люди с IQ ниже 90, у которых были проблемы с психопатией и социопатией. У них не было достаточной когнитивной вычислительной мощности для просчёта реакции других людей на их поступки. Например, диалог с одним из испытуемых:

- Как вы думаете, что чувствовал этот человек, когда вы его избили?

- Не знаю

- Как вы думаете, что почувствовала мать этого мальчика, когда услышала, что ее сын мертв?

- Не знаю

Вам может показаться, что они просто не хотят отвечать, но, на самом деле, у этих людей не хватало интеллекта, чтобы построить даже грубую модель чужого разума, не говоря уже о том, чтобы наполнить ее событиями из прошлого.

...

Я забыл упомянуть еще одну важную часть абстрактного мышления - понимание соответствий и отображений. По сути, выражение чего-то одного через другое. Приведу пример одного из заданий: "Представьте себе стрелку, окрашенную в градиент от желтого к зеленому по направлению стрелки. Представьте себе одностороннюю жилую улицу с возрастающими номерами домов, где самый маленький номер находится у въезда на улицу, а самый большой на выезде с неё. Если бы вы нанесли стрелку на улицу, какого цвета был бы дом номер 1?"...

У людей с IQ выше 100 баллов не возникает никаких сложностей с этим заданием. Любой человек со средним интеллектом может отобразить одно на другое. Однако у людей с IQ ниже 90 баллов большие трудности с этим заданием, а люди с IQ ниже 80 баллов в принципе не способны на его выполнение. У людей с IQ ниже 90 в жизни постоянные трудности с чтением карт и расписаний, а у людей с IQ ниже 85 частые проблемы даже с базовой грамотностью, ведь чтение - это отображение букв в звуки.

...

И я даже не говорю о математике, хотя математика - это область, успех в которой во многом определяется уровнем интеллекта. Можно сказать, что это тавтология, ведь уровень интеллекта и проверяется математически-логическими задачами, но вы уловили суть.

Если аноны с форчана не кажутся вам достаточными авторитетами, обратимся к интервью российского популяризатора математики Алексея Савватеева, в котором он рассказывает о том, что уже в начальных классах школы по ребенку можно понять, какие именно способности он сможет освоить, а какие нет, приводя пример трёх больших водоразделов, которые преодолеть способны не все.

Первый водораздел находится на стадии около трёх-четырёх лет и показывает наличие абстрактного мышления: если ребенка спросить сколько будет, если два апельсина сложить с тремя арбузами, то некоторые дети сразу ответят, что пять, а некоторые не поймут вопроса, потому что не могут абстрагировать число от сущности. Второй водораздел находится на стадии третьего-четвертого класса школы, в которых начинают преподавать математические функции вроде . Некоторые дети сразу же понимают смысл абстракции переменной и то, что подставляя разные переменные в функцию мы получаем разные результаты, а некоторым объяснить это оказывается почти невозможно. Третий большой водораздел, следующий уровень абстракции - это уже теория групп, преподаваемая в университетах.

Запертым в "ботанских" пузырях программистам просто неоткуда узнать, что для довольно большой части человеческой популяции понимание таких кажущихся элементарными вещей как математические функции либо вызывает трудности, либо принципиально невозможно вообще. И это не какой-то ничтожный процент - 16% популяции имеет IQ ниже 85 баллов, а следовательно отсутствие понимания абстракций, соответствий, рекурсии, гипотетических ситуаций, времени. Ещё около 9% популяции имеет IQ от 85 до 90 баллов, а следовательно не невозможность, но проблемы с пониманием вышеперечисленных вещей.

Поэтому когда мы смотрим на какие-либо процессы или явления в реальном мире, находящемся вне нашего уютного маленького мирка - будь-то государственное управление, законы, работа полиции, маркетинг, реклама, кинематограф - нужно понимать, что все эти вещи устроены так, как они устроены, не просто так, а с расчётом либо на то, чтобы работать в том числе или даже в основном (в случае полиции, например) с частью популяции, находящейся далеко слева от середины графика IQ.

AI и IQ

Лучше всего зависимость способностей от "вычислительной мощности мозга" видна на примере больших языковых моделей. На этой анимации из одного исследования от Google видно как резко увеличиваются интеллектуальные способности LLM в зависимости от количества параметров при их тренировке.

Если в недалеком будущем появится AI с интеллектуальными возможностями превышающими способности самых умных из людей, то даже если он создаст новые теории физики и напишет доказательства сложнейших гипотез математики, то, вероятно, он попросту не сможет их никому объяснить, потому что даже у самых умных из людей будет недостаточно интеллекта, чтобы их понять. С учётом того, что у достаточно большой части человеческой популяции есть проблемы с пониманием функциональной зависимости x от y, в это не сложно поверить.

Заключение

Прежде, чем бежать в комментарии с криками "Гитлер! Гитлер! Гитлер!" перечитайте, пожалуйста, пост. В нём нет никаких призывов к расправам на основе IQ и ничего подобного. В этом посте вообще нет слова о должном - он весь лишь о сущем.

Послесловие

С недавних пор я сдался и таки завёл собственный телеграм-канал, в котором публикую анонсы своих новых постов с разных платформ и подкасты, которые я записываю совместно с сообществом Универс. Если есть желание читать, смотреть и слушать меня там, а не только на Хабре, то добро пожаловать.

Неполнота и относительность — как Эйнштейн, Гейзенберг, Шрёдингер и Гёдель сокрушили Запад и построили мост на Восток. Часть 2

Продолжение первой части.

Вернер Гейзенберг

Наибольшее влияние на становление квантовой механики оказал проведенный английским физиком Томасом Юнгом еще в самом начале XIX века двухщелевой опыт. В этом эксперименте пучком света облучалась пластина с двумя прорезями, и на находящемся за пластиной экране оказывалась видна интерференционная картина. Результатами этого опыта во времена Юнга доказывали волновую природу света и опровергали корпускулярную теорию света Исаака Ньютона. Однако после открытия фотоэффекта, который можно было объяснить только поглощением одиночных фотонов, корпускулярная теория снова вернулась в строй. Со временем ученые, изучая свет, пришли к выводу о его корпускулярно‑волновой природе.

Однако важнейшей для квантовой механики деталью опыта Юнга стало исчезновение интерференции световых волн при закрытии одной из щелей детектором фотонов. Оказалось, что у фотона нет какого‑то определенного пути, когда обе щели открыты — он проходил через обе щели сразу как волна, но когда одна щель закрыта детектором — он всегда проходит либо через одну, либо через другую щель как частица. Фотон как будто бы знает, что ему перекрыли второй путь и перестает демонстрировать волновую природу.

Это ставило физиков в тупик. Объективная реальность рушилась на глазах. Получалось, что что‑то внятное о мире можно сказать только по факту регистрации попадания фотона на детектор или на экран, а все что происходит между испусканием фотона и его регистрацией казалось совершенным безумием.

В 1925 году юный немецкий физик Вернер Гейзенберг под руководством своего наставника Макса Борна опубликовал статью, в которой изложил основанный на матрицах подход к анализу этого безумия. После создания матричного метода Борн и Гейзенберг решили посоветоваться с известным немецким математиком Давидом Гильбертом и узнать, известна ли ему какая‑либо область математики с похожим математическим аппаратом. Гильберт ответил им, что с похожим подходом он встречался, изучая вопросы существования решений дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. Физики не поняли математика или подумали, что тот не понял их. Однако спустя всего несколько месяцев австрийский физик Эрвин Шрёдингер опубликовал работу, в которой представил подход к квантовой механике, основанный на уравнении второго порядка в частных производных, полностью эквивалентный матричному подходу Гейзенберга.

Из матричного подхода к квантовой механики Гейзенберг в 1927 году вывел свой знаменитый принцип неопределенности, гласящий что существует фундаментальный предел точности одновременного определения пары связанных квантовых переменных — например, координаты в пространстве и импульса. Измеряя одну из этих характеристик с большей точностью, мы лишаем себя возможности точно измерить вторую. В том же году датский физик Нильс Бор сформулировал родственный принцип — принцип дополнительности, гласящий что для полного описания любого квантового явления нужно применять два дополнительных друг другу набора понятий классической физики: например, для описания поведения фотона нужно рассматривать его и как волну, и как частицу — одно из описаний без другого попросту не имеет смысла. Таким образом оказалось, что физическая реальность на микроуровне может быть описана только с помощью взаимозависимых понятий.

В 1932 году за свои достижения Вернер Гейзенберг был удостоен Нобелевской премии по физике. В следующем году, после прихода к власти Гитлера, несмотря на некоторые неудобства Гейзенберг не покинул Германию, а в конце 30-х даже возглавил немецкий атомный проект. Доподлинно неизвестно честно ли он выполнял свои обязанности или неявно мешал созданию бомбы нацистским режимом, но проект немцы так и не завершили. После войны учёный вложил огромное количество сил в мирную атомную промышленность Германии, однако всегда резко выступал против разработки Германией атомного оружия и его распространения вообще где‑бы то ни было в мире.

Несмотря на то, что Вернер Гейзенберг всю жизнь был набожным христианином, его взгляд на мир, по его собственному признанию, лучше всего выражает книга американского физика Фритьофа Капры «Дао физики«, в которой проводятся параллели между индийско‑буддийской философией и квантовой механикой. В этой книге Вселенная представляется в виде бесконечного циклического танца бога Шивы. Возможно, что так на Гейзенберга повлияло общение с уже упомянутым Рабиндранатом Тагором, после которого, как писал сам Гейзенберг, «некоторые казавшиеся безумными идеи обрели смысл». Также Гейзенберг восхищался философией Платона — он писал:

Если мы хотим сравнить результаты современной физики частиц с идеями любого из старых философов, то философия Платона представляется наиболее адекватной: частицы современной физики являются представителями групп симметрии, и в этом отношении они напоминают симметричные фигуры платоновской философии

Эрвин Шредингер

Спустя полгода после того, как мир увидел матричную механику Гейзенберга, австрийский физик Эрвин Шрёдингер представил математически‑изоморфный, однако гораздо более удобный взгляд на квантовые процессы — через призму волновой механики. В центре этого подхода находится уравнение, описывающее развитие состояния квантовой системы в виде волны. У этого уравнения, в последствии названного в честь самого Шрёдингера, есть несколько невероятных свойств.

Во‑первых, это уравнение содержит в себе i — мнимую единицу, равную корню из -1. До Шрёдингера считалось, что законы нашего мира должны быть полностью «реальными», то есть содержать в своих формулировках только действительные числа. Мнимая единица считалась хитроумным математическим трюком, искусственным приёмом: никто и предположить не мог, что она может лежать в основе всей реальности.

Мы с легкостью можем представить себе одно яблоко, два яблока, три яблока. При некотором усилии мы можем представить себе даже минус одно яблоко, например, как некий долг перед другом. Но совершенно невозможно себе представить, как выглядит «одно мнимое» яблоко. Несмотря на это, именно мнимая единица стоит в основном уравнении нашей физики.

Во‑вторых, это уравнение описывает квантовые системы в виде волн амплитуд вероятности. Проводя физический эксперимент, ученые не могут увидеть эту волну напрямую, они могут лишь зарегистрировать или не зарегистрировать какие‑то определенные события. Из множества зарегистрированных событий ученые могут вычислить вероятность их наступления в определенные моменты времени, и обнаружить, что со временем эта вероятность меняется согласно уравнению Шрёдингера.

Мы, люди, не можем представить себе, что такое волна амплитуды вероятности — это попросту недоступно нашему воображению. Мы видим мир как события, которые могут случится, а могут не случится, но согласно волновой механике Шрёдингера на самом фундаментальном уровне реальность представляет из себя не события, а именно волны амплитуд вероятности этих событий. Получается, что истинная реальность находится вне наших представлений и недоступна напрямую нашему разуму.

В‑третьих, уравнение Шрёдингера описывает развитие квантовой системы от одного определенного события, например, от момента вылета электрона из физического прибора, до момента другого события, например, момента регистрации положения этого электрона в пространстве. После вылета из прибора и до момента измерения вероятность обнаружить электрон в некой точке пространства точно описывается уравнением Шрёдингера. Но в момент измерения и обнаружения электрона, Вселенная как бы «схлопывает» волновую функцию в одну точку, и в дальнейшем поведение электрона также подчиняется волновому уравнению, но относительно этой самой точки первого обнаружения.

Эта особенность, называемая коллапсом волновой функции, приводила всех физиков в ужасное замешательство. С одной стороны, изменение амплитуды вероятности обнаружения электрона в разных точках пространства полностью детерминировано и описывается уравнением Шрёдингера. С другой стороны, в момент измерения случается некое волшебство: электрон абсолютно случайным образом оказывается в одном строго определенном положении, и в дальнейшем амплитуда вероятности его обнаружения начинает зависеть от этого положения.

Часто в научно‑популярной литературе встречается утверждение, что пока не произошло измерение, электрон как бы размазан в пространстве или что какое‑то его свойство, например спин, находится в состоянии одновременного сочетания двух противоположностей, так называемой суперпозиции. Однако это утверждение не только неверно — оно полностью извращает основные идеи квантовой механики. На самом деле, такими свойствами как спин и положение в пространстве может обладать лишь частица. А частица — это проявление электрона в мире, каким его видим мы — в мире отдельных событий и бинарных противоположностей. Между измерениями же никакой частицы не существует — существует лишь волна.

Это приводит нас к другому популярному заблуждению из научно‑популярной литературы о том, что электрон — это одновременно и волна, и частица. Однако это совершенно неверное представление о корпускулярно‑волновом дуализме. На самом деле, частица — это событие, которое является проявлением волны амплитуды вероятности этого события. Мир отдельных событий, или как его часто называют, классический мир, состоящий из событий, частиц — это тот самый мир, каким его видим мы. Именно про этот мир Людвиг Витгенштейн писал в своем трактате, как о состоящем из фактов и определяемым фактами. Мир же, какой он есть на самом деле, квантовый мир, недоступен нам в открытую — он лишь проявляется в классическом мире. Мы словно живем в платоновской пещере и видим на её стенах лишь тени истинной реальности.

В коллапсе волновой функции больше всего физиков всегда удивляла именно его случайность. Эйнштейн, не веря в случайность природы, в жарком споре с Нильсом Бором выпалил свое знаменитое изречение: «Бог не играет в кости!», на что получил ответ Бора: «Эйнштейн, не учите Бога, что ему делать». Дабы доказать, что случайность и неопределенность квантовой механики приводят к безумным выводам, Эйнштейн вместе с коллегами опубликовал знаменитый парадокс с запутанными частицами.

Эйнштейн предложил использовать в эксперименте физический процесс, который порождает две частицы, чьи состояния связаны друг с другом. Если разнести эти частицы на достаточно большое расстояние и замерить у них свойства, совместное измерение которых для одной частицы запрещено принципом неопределенности Гейзенберга, то случится одна из двух альтернатив:

Мы успешно измеряем оба свойства, а следовательно нарушается принцип неопределенности. Следовательно квантовая механика неполна или неверна

Измерение свойства одной частицы изменяет состояние второй частицы, и это взаимодействие распространяется мгновенно и выше скорости света. Следовательно нарушается ограничение распространения взаимодействий скоростью света

В ходе экспериментов выяснилось, что верна вторая альтернатива и взаимодействие распространяется выше скорости света. По началу ученые надеялись, что возможно у частиц существуют некие ещё неизвестные науке скрытые параметры. Это предположение можно проиллюстрировать следующим примером. Представьте себе, что вы кладете в мешочки белый и черный шар, не глядя перемешиваете мешочки и разносите их на огромное расстояние. Открыв один из мешочков и увидев белый шар, второй шар мгновенно изменит свое состояние с неопределенного на черный.

Чтобы доказать или опровергнуть теорию скрытых параметров ирландский математик Джон Стюарт Белл создал неравенства, которые нарушались бы при истинной случайности и выполнялись бы при существовании скрытых параметров. В ходе экспериментов было доказано, что неравенства Белла нарушаются, а следовательно коллапс волновой функции истинно случаен.

На основе придуманного Эйнштейном парадокса были созданы технологии квантовой телепортации и квантовой связи. Однако передавать информацию свыше скорости света через такую связь невозможно. Таким образом, скорость света ограничивает именно распространение информации, а не взаимодействия, и несмотря на всю странность происходящих в ЭПР‑эксперименте явлений, Вселенная остается самосогласованной.

Но результат ЭПР‑эксперимента имеет и более глубокую философскую подоплеку. Если состояние частиц определяется только во время измерения, и никаких скрытых параметров не существует, то получается, что состояние частиц до момента измерения попросту не существует. Мир определяется лишь фактами, полученными в ходе экспериментов.

Эрвин Шредингер проводил схожее рассуждение на примере мысленного эксперимента с котом, с которым его имя оказалось неразрывно связано в поп‑культуре. Шредингер предлагал представить кота, находящегося в надежно изолированной от остального мира коробке. В коробке есть механизм с ядом, который приводится в действие в зависимости от того, произойдет или нет какое‑либо случайное квантовое событие — например, распад атома. В таком случае, пока коробка не открыта и не произведено «измерение» жизнедеятельности кота, кот будет как бы жив и мертв одновременно, что кажется абсурдом. И это действительно абсурд, ведь на самом деле, живым или мертвым кот может быть только в мире фактов, а в квантовом мире он не жив и мертв одновременно — кота просто не существует. Живой и мертвый кот — это события, а не состояния.

Но если для нас кот оказывается живым или мертвым в момент открытия коробки, то как чувствует себя сам кот? Долгие годы никто не мог ответить на этот вопрос, пока в 1957 году молодой американский аспирант Хью Эверетт не опубликовал свою диссертацию. Однажды, будучи еще ребенком, Эверетт написал письмо Эйнштейну с вопросами о жизни и природе Вселенной и получил ответ:

Дорогой Хью!

Нет существует таких вещей, как непреодолимая сила и неподвижное тело. Но, кажется, существует очень упрямый мальчик, который пробивается к своим целям через нелепые трудности, созданные им же самим.

С уважением, А. Эйнштейн

И действительно Хью был упорен и несмотря на критику окружающих, под руководством уже упомянутого Джона Арчибальда Уилера опубликовал свою знаменитую диссертацию о многомировой интерпретации квантовой механики. В ней Эверетт утверждал, что единственная возможность убрать случайность из коллапса волновой функции — это избавиться от самого коллапса. Так в интерпретации Эверетта в момент измерения Вселенная как бы разделяется на несколько параллельных, в каждой из которых субъективный наблюдатель обнаруживает разный результат.

По мере распространения волна затрагивает всё больше субъективных наблюдателей, и те понимают в какой именно Вселенной они находятся. Таким образом, кот Шредингера сразу знает в каком варианте вселенной он оказался, а мы узнаем о попадании в конкретную вселенную с живым или мертвым котом только во время открытия коробки.

К сожалению на данный момент проверка истинности многомировой интерпретации не представляется возможной, но теория Эверетта обладает несомненной красотой: она не требует ни коллапса волновой функции, ни отделения классического мира от квантового, ни определения никакой особенной процедуры измерения, ни разделения объективного физического мира и субъективных наблюдателей.

Взгляд на субъективность физики был близок и самому Шрёдингеру, на которого, по его собственному признанию, сильно повлияли работы Баруха Спинозы и Артура Шопенгауэра, а также индийская философия, путь к которой ему открыли труды последнего. В одной из своих публичных лекций он цитировал слова Шопенгауэра о том, что мир протяженный во времени и пространстве существует лишь в нашем представлении. Рассуждая о параллелях между индийской философией адвайта веданты и квантовой механикой, Шредингер писал: «Если мир действительно создан актом нашего наблюдения, должны существовать миллиарды различных миров — по одному для каждого из нас. Но почему мой мир и ваш мир кажутся нам одинаковыми? Если какое‑то событие происходит в моем мире, оно происходит и в вашем мире? Что синхронизирует все эти миры между собой?». Возможно, Эверетт ответил на его вопрос.

После прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году Эрвин Шредингер покинул Германию вслед за своим другом и единомышленником Альбертом Эйнштейном, перебрался в Англию, а оттуда в Ирландию. В том же году за свои достижения он получил Нобелевскую премию по физике. Вернуться домой в Вену великий учёный смог только спустя много лет после окончания войны, в 1956 году.

Курт Гёдель

После открытий Эйнштейна, Гейзенберга и Шрёдингера объективность физической реальности оказалась под большим вопросом — слишком многое в теории относительности и квантовой механике зависит от субъективного наблюдателя. Среди руин былых воззрений стоял последний неприступный бастион — математика.

Ещё со времен греческой античности считалось, что математика — это тот язык, на котором написана книга бытия. Древнегреческий философ и геометр Пифагор, обнаружив, что музыка глубоко математична по своей природе, дал теоретическое обоснование позаимствованному у шумеров музыкальному строю и положил начало гармонике — науке о музыкальной гармонии. Откровения, полученные Пифагором при изучении музыки, привели его к вере в то, что математика лежит в основе всего сущего. «Всё есть число» — говорил философ своим ученикам.

Пифагор и ученики его эзотерической школы проповедовали представление о мире, как о гармонии сфер. Через призму этого мистического учения весь мир представлялся одной великой симфонией. Учение о гармонии мира будоражило умы европейцев еще многие тысячи лет. Христианские богословы с великим почтением называли Бога первым геометром и первым композитором, а учёные вдохновлялись идеями Пифагора при изучении законов Вселенной — так Николай Коперник посвятил философу свою книгу «О вращении небесных тел», а Иоганн Кеплер озаглавил главный труд своей жизни «Гармония мира» и метафорически утверждал, что «cогретый тёплым напитком из кубка Пифагора» засыпает под звуки небесной музыки.

Другой великий древнегреческий философ Платон построил на рассмотрении математики свою знаменитую теорию идей. Мыслитель рассматривал математические отношения в виде идей, чья верность абсолютна и не зависит ни от чего другого. С точки зрения Платона то, что дважды два равно четырем — это абсолютная истина, верность которой ни от чего не зависит, и которая была бы верна, даже если бы физического мира не существовало вовсе. Также в пример абсолютных математических истин Платон приводил правильные многогранники, названные в его честь платоновыми телами — уже в его времена было доказано, что правильных многогранников существует только ровно пять. По мнению Платона ничто, даже всемогущие олимпийские боги не могли бы создать шестой правильный многогранник, а значит именно математика лежит в основе всего сущего. Физический же мир философ считал всего‑лишь тенью абсолютных идей. Как мы видим из открытий физиков XX века, взгляды Платона были недалеки от истины.

Считая математику языком, на котором написана книга бытия, европейские мыслители долгие годы пытались найти то самое Слово, которое было в начале. Иными словами они пытались свести всю математику к набору простейших аксиом и законов вывода. Одной из наиболее успешных считалась попытка итальянского математика Джузеппе Пеано, который свел всю арифметику к простой системе аксиом. После этого успеха математики решили, что смогут довести его до логического конца и свести всю математику к арифметике Пеано — именно такую задачу перед учеными всего мира поставил знаменитый немецкий математик Давид Гильберт.

Похожую задачу поставил перед собой уже неоднократно упомянутый мною английский философ, писатель и математик Бертран Рассел. Он хотел свести всю математику к чистой логике — системе простых самоочевидных аксиом и законов вывода. На это стремление по его собственным словам сильно повлияли идеи Пифагора — в своей автобиографии Рассел писал:

С не меньшей страстью я стремился к знанию. Я жаждал проникнуть в человеческое сердце. Жаждал узнать, почему светят звезды. Стремился разгадать загадку пифагорейства - понять власть числа над изменяющейся природой. И кое-что, правда совсем немного, мне удалось понять.

Широкой публике Бертран Рассел был известен не как математик, а как писатель и проповедник атеизма. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе за свои невероятно глубокие произведения «Брак и мораль» и «История западной философии». Интересен тот факт, что описывая развитие взглядов западной философии, Рассел упоминает в своей книге лишь одного восточного философа — Будду, чье влияние на немецкую философии конца XIX века невозможно не признать. В популярную же культуру Рассел вошел как автор сатирических атеистических аргументов — про знаменитый чайник на орбите и про сведенную к абсурду гипотезу Омфалоса о появлении мира пять минут назад. Но давайте вернемся обратно к математике.

Главным препятствием на пути Рассела к сведению математики к логике стал парадокс лжеца. Если в обычной логике высказываний мы делаем утверждение о самом высказывании, вроде «Это утверждение ложно», мы попадем в бесконечную логическую петлю. Такую же проблему сам Рассел нашел в теории множеств кантора — она получила называние парадокса Рассела.

Выход из этой ситуации Рассел нашел в использовании логик разного порядка. Вместе со своим коллегой Альфредом Уайтхедом он опубликовал монументальный труд по математике и логике “Principia Mathematica”, в котором избавление от парадокса лжеца происходило с помощью построения бесконечной лестницы логик разного порядка и запрета на рекурсивные утверждения о самом себе в рамках логики одного и того же порядка. Таким образом, если высказывание A является высказыванием первого порядка, то высказывание „A ложно“ уже является высказыванием второго порядка. Порождение таких высказываний можно продолжать до бесконечности, и система дает строить непротиворечивые логические высказывания любого уровня сложности.

Но пока один известный английский математик и писатель Рассел строил свою логическую систему, другой не менее известный английский математик и писатель Льюис Кэролл уже заложил под неё тикающую бомбу — так называемый парадокс Кэррола. Этот парадокс показал невозможность рассуждения о логической системе в рамках самой этой системы и невозможность доказательства даже самых простых утверждений при использовании трюков, подобных тому, который Рассел позже использовал в Principia Mathematica.

Льюис Кэролл использовал в качестве героев своего парадокса персонажей известного древнегреческого парадокса — Ахилла и черепаху. В диалоге Ахилл пытается доказать черепахе простейшую логическую цепочку:

А — два объекта, равные одному и тому же, равны между собой;

Б — две стороны данного треугольника равны одному и тому же;

В — значит, две стороны данного треугольника равны между собой.

Ахилл утверждает, что если верно А и Б, то будет верно и В, но черепаха с этим не согласна. По мнению черепахи, неявно используемый Ахиллом закон логического вывода тоже должен быть записан в виде утверждения Г — «если A и Б истинны, то В истинно», и что он также должен быть истинным для истинности высказывания В. Но если даже Ахилл принимает за истину Г, то черепаха указывает ему, что чтобы В было истинным при истинности А, Б и Г, то нужно явно прописать неявно используемое утверждение Д — «Если А и Б и Г истинны, то истинно и В». Таким образом, если черепаха не принимает за аксиому сам логический закон вывода, то Ахилл не сможет доказать ей даже простейших вещей. Этим Льюис Кэролл показал, что логика, в отличие от вытаскивающего самого себя за волосы из болота барона Мюнхгаузена, не может доказать саму себя.

Бомба, заложенная Кэрролом, разорвалась в 1931 году, когда молодой австрийский математик Курт Гёдель привел четкое математическое доказательство невозможности сведения математики к единому ядру — теоремы о неполноте. Основной целью критики Гёделя стала Principia Mathematica Рассела.

Метод, которым Гёдель доказал свои теоремы, безупречно красив — он нашел способ свести все составляющие любой логической системы к числам. То есть, логические утверждения и доказательства логических утверждений в системе Гёделя являются просто напросто числами. С помощью нехитрых арифметических приемов Гедель показал, что в любой непротиворечивой логической системе всегда будут существовать высказывания, которые не могут быть ни доказаны в её рамках, ни опровергнуты, и что доказать саму непротиворечивость логической системы с помощью её самой невозможно. Одним ударом Гёдель уничтожил попытки Рассела сведения математики к логике и попытки Гильберта свести математику к арифметике.

Результаты, полученные Гёделем, позднее были названы немецким философом Хансом Альбертом трилеммой Мюнхгаузена: любая логическая система имеет один из трех недостатков, похожих на вытаскивание самого себя за волосы — регресс в бесконечность как в парадоксе Кэррола, логический круг как в парадоксе лжеца или существование ничем не доказанных аксиом. Никакого единого ядра у математики попросту нет, любые математические системы, основанные на разных аксиомах, неполны и не выводятся друг из друга. В математике с небольшим опережением относительно всего остального мира наступила эпоха постмодерна.