Меня попросили написать эту статью в сообществе @Cat.Cat, поэтому подача будет характерной.

Итак, приближается ноябрь, и многие уже привычно для России вспоминают про популярный зарубежный праздник Хеллоуин, широко отмечаемый теперь и в наших широтах. Популярность этого праздника приводит к большому количеству выдумок и небылиц вокруг него, поэтому давайте я попробую рассказать о его истоках с исторической перспективы. В общем, хеллоуинский кот получил ориентировку на незаконный оборот исторических фейков и выдвигается на место преступления. Мужайтесь, други, это лонгрид.

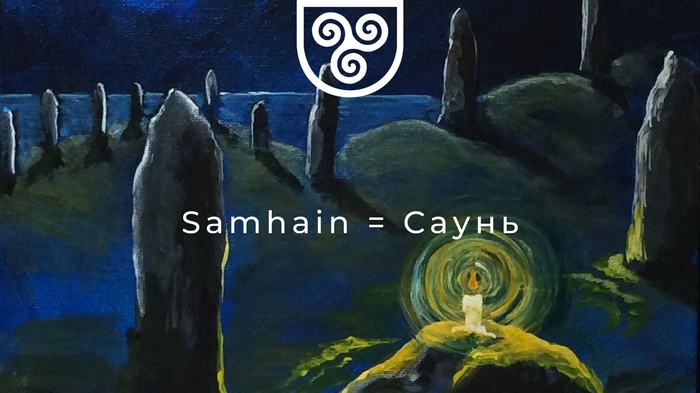

Наверняка у многих уже от чтения заголовка возник вопрос: «Постой, братан, а где Самайн?». Сейчас всё объясню. Само по себе название этого праздника пишется как Samhain, это до сих пор название месяца «Ноябрь» в Ирландии. И если читать это слово по-ирландски, то звучать оно будет как «Саунь», с ударением на первый слог. Дело в том, что в ирландском языке сочетание букв «mh» даёт звук, похожий на английское «w». Желающие могут проследовать на forvo.com и послушать как это слово говорят сами ирландцы. Если вы на YouTube будете искать иностранные ролики о празднике Samhain, то убедитесь, что и англичане, и французы, и немцы произносят это слово как «Саунь», иногда немного коверкая на более шотландский (или североирландский) манер как «Соуэн», что тоже допустимо. Когда я искал, то нашёл всего один ролик каких-то испанцев (или латиносов) которые произнесли «Самайн», но, быть может, это были эмигранты из России, ху ноуз?

Откуда появился Самайн? Был такой советский переводчик Алексей Смирнов. Он первый взялся переводить на русский язык ирландские мифы, правда, переводил их скорее всего с английского. И, сталкиваясь с любыми непонятными словами (названиями и именами), он их переводил побуквенно. Написано Samhain — получилось Самхейн. Его последователи сообразили, что в английском языке h часто не читается, и таким образом пришли к Самайну. Сейчас МГУшная кельтология знает, что половину названий и имён они произносят неправильно (Иш ты, маслЬениТСа!), но оправдывают это «академической традицией русской кельтологии», хотя, на мой взгляд, это отдаёт неумением признавать собственные ошибки.

Традиционная интерпретация, первоначально предложенная в средневековых глоссариях и все еще поддерживаемая носителями языка, гласит, что samhain означает «конец лета», как комбинация «samh» — «лето» и «fuin» — «окончание, сокрытие». Хотя сейчас лингвистами эта этимология критикуется как несостоятельная.

Так как это название встречается в Колендаре из Колиньи (единственный сохранившийся календарь кельтов уже галло-римского периода) и там написано как «Samonios», это приводит к версии, что изначально праздник имеет родственные связи с «summon», «призывать», и сам праздник обозначал «собрание», а значит и «м» в середине слова читать правомерно «на галльский лад». Хотя как читать галльские слова, написанные латынью, на единственном в своём роде календаре нам точно не известно, а как произносить название месяца ноября на ирландском нам известно точно. Поэтому далее по тексту у нас будет Саунь.

Когда происходит событие?

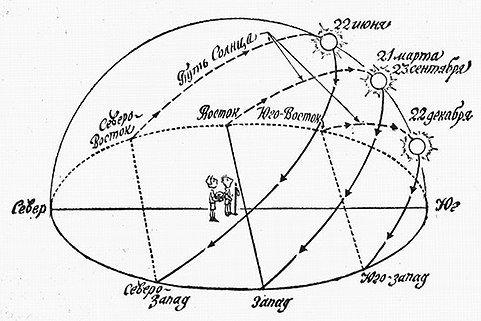

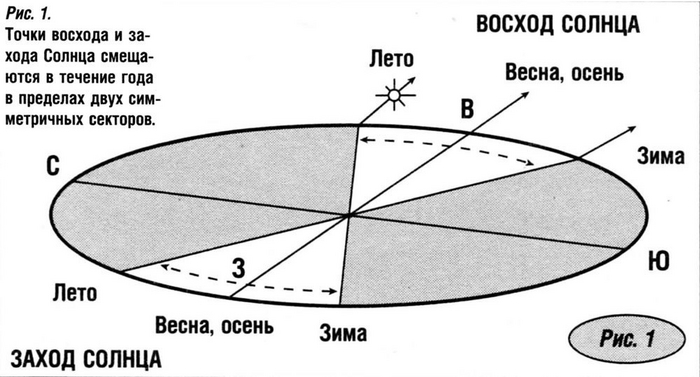

Об этом у меня есть отдельная красивая статья, здесь обозначу кратко: есть несколько версий дат, все достаточно близки. Это всегда конец октября - начало ноября, версии отличаются лишь поиском точной даты. Так как праздник не привязан к положению солнца (в отличии от солнцестояний/равноденствий), его дата от года к году “плавает”.

Мы можем находить дату по ориентировкам мегалитов (на саунь так ориентирован Холм Заложников в Таре, ориентировка до сих пор показывает 8 ноября), мы можем находить ориентировку по указанию Плиния (праздновали на шестой день после новолуния, в этом году Саунь удачно совпадает с Хеллоуином с 31 на 1), мы можем ориентироваться буквально на погоду (в конце октября и начале ноября всегда есть точка, когда резко холодает, эта точка и является переходом от лета к зиме). Мы можем праздновать Саунь вместе с Хеллоуином с 31 октября на 1 ноября, или, по старому стилю, в день Святого Мартина (11 ноября).

Важно помнить, что у кельтов не был принят юлианский (и, уж тем более, григорианский) календарь, поэтому какой-то главной и единственной даты в году не было.

Упомянутый выше Календарь из Колиньи является лунно-солнечным, то есть он составлен по лунным месяцам (29 или 30 дней), и раз в 5 лет в него добавлялся дополнительный високосный месяц. Вероятно. Мы этого не знаем. Сам по себе этот календарь покрывает всего 5 лет.

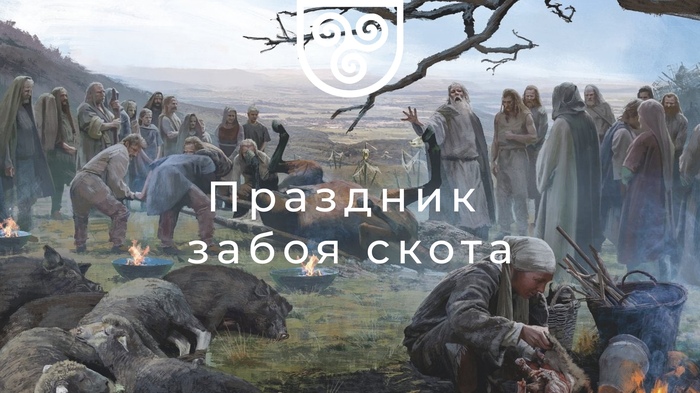

Перейдём к семантике праздника, что он значил, для тех или иных людей. Начнём с простого, с работяг и фермеров. Для них Саунь — это праздник перегонки скота с летних пастбищ в зимние стойла. То есть, пока у вас коровки и овечки гуляют по пастбищам, Сауня никакого быть не может, праздновать нечего. Стало холодно — пора перегонять скот, пока холодно не стало — пусть себе пасутся хоть до декабря. Когда вы перегоняете скот и готовитесь к зиме, вы, разумеется, отбираете и забиваете всех старых животных или, в принципе, прореживаете стадо и забиваете тех, кого будете есть зимой. То есть Саунь во многом — праздник забоя скота. Именно поэтому в мифологии и фольклоре Саунь — это пир горой, потому как мяса много, оно свежее (вот только вчера гуляло, хвостиком виляло). После Сауня нельзя собирать урожай, включая всяческие ягодки-грибочки. Считается, что злые духи уже нагадили на все кусты, и есть с этих кустов что-либо вредно для здоровья.

Саунь для работяг — это передышка между летним сезоном и зимним. Отдых после лета, подготовка к тяжёлой зиме. Вспоминаем, что и в русском языке «праздник» произошло от слова «праздно». То есть это дни, когда можно ничего не делать, можно не работать. Тут становится ясно почему в традиционных обществах какие-то праздники встречаются буквально ежемесячно, если воспринимать их как банальные выходные, получается что их не так уж и много. А Саунь, со своим недельным периодом празднования (три дня до и три дня после), это не то что выходной, это целый отпуск, перед тяжелейшим периодом архаичного года — зимой.

Если вы попробуете нагуглить что-нибудь про Саунь в интернете, вы постоянно будете натыкаться на то, что это праздник пира какого-то короля. Только вот непонятно какого, ведь верховного короля в Ирландии никогда не было, там существовало полторы сотни отдельных государств со сложными экономическими взаимоотношениями. Давайте попробую обрисовать в двух словах.

Есть остров, на нём много туа. Туа — это обозначение как одной большой семьи (фамилии), так и территории, на которой эта семья живёт. В каждом туа есть свой король. Есть туа богаче, есть туа беднее. Те, что побогаче, покровительствуют над теми, что беднее. То есть более бедные туа обязаны поставлять воинов на призыв короля верховного туа. При этом верховный туа обязан защищать все свои подчинённые туа от набегов каких-нибудь левых ребят. При этом над верховным туа есть ещё более богатый и влиятельный туа, с теми же взаимоотношениями. А над ним самый влиятельный — самый богатый туа в пятине (Ирландия разделена на пять частей). Вот круче короля пятины никого точно в Ирландии не было. Ну и классическое «Вассал моего вассала — не мой вассал», то есть эти взаимоотношения и подчинения не передаются через колено. В истории не всякий правитель умудрялся соединить две пятины, и в этом случае он становился легендарным персонажем (таким как Конн Ста Битв, Кормак МакАрт или Нилл Девяти Заложников).

В этой сложной внешнеполитической ситуации существовал такой день, когда короли разных туа собирались вместе. Во-первых они собирались, чтобы дарить друг другу подарки. Это важный момент, ведь короля чтят не потому, что он самый сильный, а потому — что он самый богатый, и способен делать королевские подарки. Если ты правитель туа, и ты даришь своему покровителю богато украшенную уздечку, а он тебе дарит десяток куриных яиц… возникают вопросики, почему он главнее тебя, а не наоборот. То есть день с обменом подарками, это такой важный политический ритуал, подтверждающий положение правителей между собой. Самый верховный король дарит своим подчинённым самые богатые подарки, а с них собирает подарки попроще.

В этот же день правители в принципе обсуждали что происходит и делились планами на будущее. Такой архаичный аналог саммита G7 по-ирландски. Раз в году политики собираются и что-то обсуждают. Весьма удобная традиция во времена, когда телеграфа и интернета не придумали.

В этот же день проводились судебные тяжбы, требующие решения правителя. В основном судебными разбирательствами занимались отдельные обученные люди, но и у кельтов существовала возможность обжаловать решение в высших инстанциях, или происходили разбирательства, требующие решения короля. Считалось, что король обязан выносить самые справедливые решения, ведь он женат на местной богине, и своей справедливостью буквально даёт плодородие всей земле.

И теперь мы все эти внешние и внутренние политические нюансы завязываем в один клубок, так как в этот день происходили выборы правителя. Да, в Ирландии были выборы, и проходили они, формально, каждый год, на Саунь, на Пир Короля. Разумеется претендентами на Белый Прут Власти могли быть только аристократы, но важно не это. Важно всё, что мы описали выше, следите за руками:

Если ваш правитель на Пир Короля вас как-то неправильно разместил (не в доме, в лучшей комнате, а в сарае с коровами и собаками), если правитель подарил вам дешёвые подарки, а вы ему подарили дорогие, если правитель вынес несправедливое суждение по вашему делу (коррупция, ррряяя), если вообще в прошедший год земля не плодоносила, коровы не давали молоко, дети рождались мёртвыми — всё это может стать основанием, для того, чтобы вы ему сказали: «Может мы тебя сейчас ритуально на перо посадим, и выберем тут сразу себе другого, более удачливого и справедливого, а?». Это очень стимулировало правителей вести себя хорошо. При этом, если год прошёл удачно и правителем все довольны, то никаких перевыборов не случалось.

Всё, что я тут рассказал, подробно описано в мифах, любые цитаты буду давать по запросу в комментариях, дабы не загружать текст. Но вообще любой ключевой движняк в мифологии происходил на Саунь, особенно движняк, связанный с властью над землями.

Кстати, где-то здесь можно было бы спросить: «Как всё это можно уместить в один день?». Напомню, что Саунь — это период (три дня до и три дня после), а за неделю всю эту суету навести вполне можно. Несмотря на то, что я здесь же в тексте постоянно пишу «в этот день», там далеко не один день.

Так как видно, что Саунь в мире кельтов был такой, очень важной, отсечкой, отчётным периодом для всех (крестьяне считали сколько скота у них народилось, кого забить, кого оставить на следующее лето, а короли сидели на иголках и ждали перевыберут их или нет, а заодно делились планами с другими королями кого вместе грабить в следующем году), можно предположить что Саунь был таким своеобразным Новым Годом для них. Это подтверждает и упомянутый выше Плиний, который говорил, что месяц у галлов начинается на шестой день после новолуния, а сутки начинаются с ночи. Из этого выводят, что год начинался с зимы (а Саунь — праздник начала зимы, у ирландцев не существовало осени и весны, было две половины года, тёплая и холодная, грубо говоря зима — это ночь года).

В эту же концепцию хорошо вписывается традиция зажигать огни. Огонь для архаичного человека был априори чем-то магическим и священным. Огонь всё очищает, делает грязное — чистым, а больное — здоровым. Огонь греет человека и помогает ему обрабатывать пищу. И именно на Саунь зажигались новые огни.

То есть друиды разжигали большие костры на холмах, проводили там празднование, а потом каждый человек брал себе уголёк из этого священного костра, нёс его домой и из него раздувал огонь в своём домашнем очаге, который горел круглый год до следующего Сауня, когда очаг тушили и шли на праздник за новым огнём. Подробно магическо-религиозную семантику тут приводить не буду, но отмечу, что это очень живучая и долго существующая традиция в Ирландии.

Как и на любой подобный праздник из архаики, на Саунь было принято гадать самыми разными способами. На будущее, на суженого, на болезни, на смерть, на удачу и так далее. Способов гадания (как и примет с суевериями) на Саунь существует огромное множество, большая часть уже этнографично-поздняя (XVII век и около того), сам факт гаданий на Саунь тоже можно закинуть в копилку семантики нового года.

И здесь опять читатель уже десять раз успел воскликнуть: «Чё ты нам про политику паришь, где тыквы-то?», сейчас всё будет, не переживаем.

Саунь — это также праздник поминовения мёртвых. Такого рода праздники есть во многих культурах, родные многим читателям славяне праздновали Дзяды (тоже праздник поминовения мёртвых, кстати празднуется тоже ± сейчас). Согласно представлениям кельтов, мёртвые под предводительством белоголового бога приходят погостить к живым, граница между иным миром и нашим истончается, и где-то на холмах можно вполне набрести на танцующих мертвецов, главное не начать праздновать с ними, а то уведут за собой в иной мир.

И именно в этом контексте нужно упоминать светильники.

Разумеется, в архаичной Ирландии никаких тыкв не существовало (Америку ещё не открыли, алло), и светильники резали из репы или турнепса. Светильники ставили на окно, чтобы привлечь своих умерших и разделить с ними праздничный ужин. Давайте ещё разок — светильники ставили, чтобы привлечь мёртвых, а не отпугивать их. Прочтите это раза три, потому как сейчас в русскоязычном интернете по какой-то причине на праздник поминовения мёртвых кельты имели привычку мёртвых отгонять, что противоречит логике. При этом, действительно, лишний раз на улицу на Саунь выходить было немного боязно, потому как к тебе-то домой придут твои предки, а вот по улице шатаются всякие разные мёртвые, не обязательно твои, могут быть и твоих врагов. А могут быть мёртвые, которых ты сам превратил в мёртвых, и они, наверное, не всегда довольны этим обстоятельством. Могут быть мёртвые, которым никто не поставил светильника, и они тоже не очень-то довольны, что их никто не ждёт. Опять же, мёртвые там празднуют, и могут тебя на свой праздник затащить в хоровод. И тогда уже ты раз в год будешь приходить к живым.

Именно в контексте почитания мёртвых стоит упомянуть и костюмированные шествия. На самом деле в архаичном мире люди наряжались в костюмы по разным поводам, это не всегда изображение мёртвых и своих предков. Здесь самое место для большого разговора о такой семантике «смены обличия», но это очень сложная штука и в двух словах её не объяснишь.

Трудно сказать, были ли именно костюмы на Саунь. Мы точно знаем, что они были на зимнее солнцестояние. В то же время мы знаем, что на день Святого Мартина (о нём ниже) проходили факельные шествия, и это пересекается с значением зажжения нового огня. При этом, если мы решим попользоваться сравнительным религиоведением (очень не люблю этот подход), то сможем найти именно костюмы, именно изображающие предков/покойников, именно в дни поминовения мёртвых. То есть предполагать костюмированно-факельные шествия на Саунь можно.

Когда в Ирландию пришло христианство, оно никак не могло искоренить Саунь и его традиции. Хоть правители и были очень рады избавиться от своих политических обязательств и перевыборов (подробности об этом в статье: Почему ирландцы так легко приняли христианство), а епископат был рад покончить с языческими пережитками, отдельные низовые традиции никуда не уходили.

День Всех Святых уже тогда существовал, но был малозначимым праздником. Серьёзно, вы сейчас не сможете назвать ни одну христианскую традицию этого праздника. Это просто дата, причём изначально отмечавшаяся аж 13 мая. В восьмом веке (христианство кое-как есть в Ирландии, но ещё не доминирует) дату перенесли на 1 ноября из-за какого-то замеса в Риме. Вряд ли этот перенос как-то связан с конкретными ирландцами. И даже тогда День Всех Святых не соприкоснулся с Саунем, который, на тот момент, праздновался неделей позднее, на Мартинмасс. Позже, уже в XVI веке Папа Григорий решил после 4 октября проснуться сразу 15 октября, и весь календарь сдвинулся на 11 дней (то, что мы знаем как Юлианский и Грегорианский календари, старый и новый стиль). Сдвинулся и церковный календарь, Мартинмасс, вобравший уже на тот момент в себя очень многое из Сауня (серьёзно, в традициях этого праздника больше от Сауня, чем в Хеллоуине) убежал вперёд, на 11 ноября, а на Саунь пришёлся День Всех Святых. Так как человеческие календари и даты сдвигались, а природное похолодание оставалось на месте, можно предположить, что Саунь сначала побывал на месте Мартинмасса, а потом встал на место Хеллоуина. В любом случае архаичный ирландский праздник связан с двумя христианскими. При этом не факт, что с VII по XVI век в Ирландии вообще повсеместно праздновали какие-то католические праздники. Отмечали свои привычные, это верно, а какая там церковная дата поверх праздника приходится — дело десятое.

Христиане были не очень-то рады таким ассоциативным наложениям и немного протестовали от связывания всех святых (вроде положительные ребята) и различных языческих традиций. Тогда пошло разделение на «День Всех Святых», который, вроде бы, общий католический праздник 1 ноября, и на канун этого дня — Хеллоуин, когда выходят мёртвые. Церковь всегда осуждала или игнорировала народный Хеллоуин, это была именно деревенская инициатива с низов. Но и это ещё не всё. В период двоеверия в Ирландии традиции Сауня равномерно расслоились на Хеллоуин и на День Святого Мартина (который сейчас отмечается 11 ноября). Так как до перехода с юлианского на грегорианский календарь Саунь приходился на день Св.Мартина, а после — на День Всех Святых. Поэтому сейчас, проводя обратную инженерию, мы можем собирать традиции Сауня и с Хеллоуина, и с Мартинмасса.

На самом деле, все эти Хеллоуины и Мартины были толком никому не нужны, мало ли что там эти дикие ирландцы у себя на острове делают, кому какое дело? Свою лепту тут, как обычно, внесла Америка. Как известно, когда США только формировалось, основным демографическим драйвером в стране была эмиграция, в большой своей доли ирландская.

В США уезжали самые смелые, шумные и деятельные представители своего народа. Которые, попадая в этот миграционный этнический коктейль, испытывали острую нужду в подчёркивании своей идентичности. Именно поэтому самые большие и известные в мире ирландские фестивали (День Патрика и Хеллоуин), сформировались в современном виде и обрели популярность именно в Америке, а не в самой Ирландии. Самим ирландцам как-то не было нужды особо выпячивать свои деревенские праздники перед кем-либо, да и не перед кем их выпячивать, вокруг одни ирландцы. У мигрантов в США такая нужда была. Именно оттуда мы имеем костюмированные шествия детей (в архаике это, скорее, подростки), тыквы с рожицами для украшения (изначально это светильники из репы на окно), связь с ведьмами, Джеком-с-фонарём, призраками и прочей мистикой (изначально это приглашение предков к столу), конфеты детям, алкоголь взрослым.

Послесловие, благодарности, пожелания

Эта статья не претендует на глубокий и научный разбор. Я её набросал за час, просто пройдя по верхам. На самом деле в каждом из аспектов праздника (которые я выделял заголовками) можно написать по отдельной многостраничной монографии, если подтягивать примеры, ссылки, рассуждения, гипотезы и теории. Этим мы обычно занимаемся в сообществе Кельтская Традиция | Druidism, если вам нравится такое, более глубокое, включение в ирландский кельтский контекст, или вы хотите больше узнать про Саунь — вливайтесь.

Надеюсь мне удалось пролить немного света на Саунь и Хеллоуин, вокруг которых сейчас плодится множество небылиц разного градуса пошлости. Надеюсь, хоть что-то стало яснее. Я тут ничего не писал про религиозное и мифологическое наполнение праздника, про то, как сейчас начинается битва между Туа Де и фоморами, которая продлится до мая, про то, как люди очищали свой дом и приглашали в него удачу (или воровали её у соседей), про то, почему огонь очищает, а король своей справедливостью наполняет коровье вымя. Тут мы больше про всякое историческое поговорили.

Очень рад, что коты порой пинают меня на написание каких-то текстов про кельтов, на самом деле в этом плане меня ещё очень мотивируют комментарии. Всегда легче писать какую-то статью на чей-то конкретный запрос/вопрос, так что если вы проявите себя в комментах — быть может вы, тем самым, увеличите дозу таких статей, впрыскиваемых котам от меня.