Доктор Сакс и Великий Мировой Змей: забытый опус Керуака | Катерина де Леон

Вот они мы — дети просвещения и революций, потомки хиппи из Эпохи Водолея [1], одетые в чёрное отпрыски The Velvet Underground, которые превратились в глэм-рокеров, глумящихся над панк-роком ‘No Future’ [2], и пользователи джетсоновских устройств [3]; мы хихикаем над похождениями Лося и Белки времён Холодной войны [4] только для того, чтобы быть поражёнными путинской реальностью XXI века. Вот они мы — сбитые с толку слишком очевидными метафорами и символами, которые разбиваются, словно рутина «трёх балбесов» [5], при столкновении с сатирой «Нетфликс» «Не смотрите наверх», где вовсю высмеиваются Трамп и ‘MAGA’ [6], Цукерберг, партия тори, Брексит, изменение климата и подобострастное безразличие или апатия.

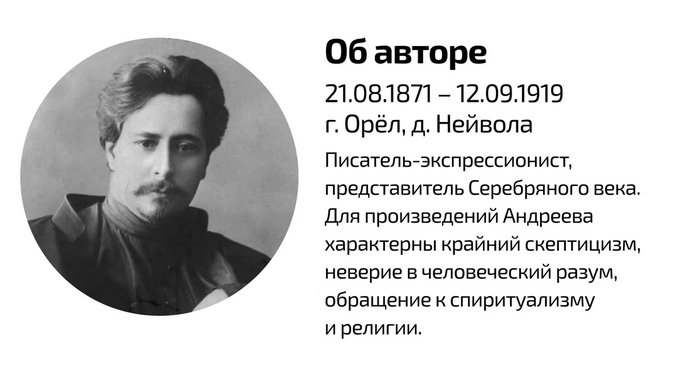

Возможно, мы не хотим видеть. Возможно, мы не хотим посмотреть наверх. Хуже того, возможно, мы не хотим посмотреть внутрь. Но если вы осмелитесь заглянуть в себя, вы согласитесь, что всё, что соединяет нас внутри, служит объяснением всему, что угрожает нам снаружи. А потому сейчас самое время вернуться к часто упускаемому из виду шедевру Джека Керуака «Доктор Сакс».

В 1952 году Джек Керуак посетил своего друга и учителя Уильяма Берроуза в Мексике и именно там написал собственный апокалиптический опус. Ах, апокалипсис! Это слово часто звучало в 40-е годы XX века на Таймс-сквер за чашкой кофе в ресторане «Бикфордс», когда ночь, подпитываемая бензедрином, сменялась рассветом. Битники часто говорили о возможности апокалипсиса, который настигнет улицы Манхэттена с его небоскрёбами, и в Мексике Керуак воскрешает эту апокалиптическую ночь, возвращаясь назад, в Лоуэлл, к апокалипсису души, используя метафоры невинности рядом с непристойностью, уничтожения детства печальным отрочеством, осквернения всех золотых вечностей уродством смерти, а также метафору прозрения: между чёрным и белым нет чёткой границы. Мы все находимся в постоянном потоке, и представляющиеся злыми силы внутри и снаружи, отмечающие наше разрушение, станут тем, что наконец освободит нас.

Эта книга была написана в 1952 году, но опубликована только в 1959 году, в ней Джек Керуак показал более органичную и сюрреалистическую эпопею, используя Великое наводнение 1936 года как метафору апокалипсиса души. Это наводнение стало настоящим событием, оставившим след в жизни четырнадцатилетнего Джека. Оно потрясло промышленные города от Нашуа в Нью-Гэмпшире до Лоуэлла, Хаверхилла и Лоуренса в Массачусетсе. Керуак использует эту часть своей истории, чтобы представить тему катастрофы, природной угрозы жизни, каковы они есть, добавляя картины великой битвы между добром и злом, потери детской невинности, которую сменяет мудрость, обретённая через боль.

Метафорическое великое очищение проявляется в катастрофе, угрожающей культуре, географии и благополучию. Оно запечатлено на снимке того времени, когда, казалось бы, всё было лучше. Керуак рисует сцены детских воспоминаний о зловещих извращениях, которые считались тогда обыденными. Он предвидит превращение из того, кто окружён прекрасным и ещё не испорчен, в того, кто верит, что великое очищение сохраняет дух детства и творчества, зная при этом, что как только мы выйдем из подросткового возраста, всё пойдёт под откос. И да, «все мы умрём», и это не зависит от того, является ли Бог Винни-Пухом или нет, приедет ли Нил на своей украденной белой лошади и спасёт этот день, сочинит ли Люсьен новое «Видение» и ещё раз скатит Джека с холма в старой деревянной пивной бочке.

«Все мы умрём», и Сакс, святой покровитель уничтожения, стоит в стороне, смеётся и злобно смотрит, пытаясь одурачить нас всех, скрывая свою мудрость за маской праведного персонажа из комиксов и зная, что нет ни духовного, ни органического способов воспрепятствовать переходному процессу старения и смерти. «Все мы умрём». Это не исключает воскресения и того, что должно быть очищением и пресыщением, которое охватывает нас, когда мы освобождаемся от хихикающих педофилов, соседских хулиганов, умирающих родственников, похорон в гостиной и статуй святых, поворачивающих головы, чтобы преследовать нас в ночи — все моменты детства Керуака в Лоуэлле в оттенках сепии. Это не избавит нас от гнили дряблой кожи и мускулов, от осквернения дара Божия, который можно спасти только духовным и художественным просвещением.

Меня всегда поражало, что многие поклонники Керуака избегают «Доктора Сакса». Для меня эта книга находится на вершине «Саги о Дулуозе» как одна из самых любимых. Это не предвзятость жительницы Новой Англии, хотя книга наполнена образами, вызывающими воспоминания о детстве 30-х годов, фрагменты которых всё ещё были правдой для Массачусетса 60–70-х. Роман столь же авантюрный и расширяющий границы, как и «Видения Коди», но его проще читать. Проза хорошо ритмизована и легко увлекает читателя, как если бы он упал во вздувшийся Мерримак и тянулся к точке просветления. Чёткие образы, выписанные керуаковскими оттенками коричневого, золотого, краснокирпичного и росистой девственной зелени, передают яркие картины старой Новой Англии и рваных остатков того, что сохранилось до наших дней. То, что непосвящённым может показаться беспорядочным или небрежным, в действительности является тщательно собранной коллекцией детских воспоминаний, склеенных вместе для фона мирских ужасов, чередующихся с ужасом, живущим в замке на холме (заброшенный дом всего нашего детства, который наше воображение населяло призраками, ведьмами, вампирами или маньяками-убийцами с топорами), и с ужасом перед апокрифическим Змеем, сокрытым под землёй. Ожидается, что вампиры, огры, гномы и другие гротескные существа замка, которые смотрят вниз на Лоуэлл, представляют реальную опасность, но Керуак создаёт для них водевильные рутинные диалоги. Джек, его семья и друзья разыгрывают настоящие ужасы жизни, приближаясь к неизведанному, которое сидит у них в желудке, как предвкушение. Нарратив случайных воспоминаний, предполагающий гротеск, вытесняет то, что мы считаем гротескным, и продвигает нас вперёд, к апокалиптическому потопу, призванному всё это смыть.

В 1959 году в письме к своей будущей жене Стелле Сампас (он женится на ней в 1966 году) Джек пишет:

«Я написал это во имя искусства. Это странная работа. Конец — это фантазия в сознании мальчика, когда Змей, длиной в сто миль, появляется из-под Замка Мира (в Сентралвилле горб, который вы видите с мостов), и все силы Мирового Зла собрались там, и Доктор Сакс (герой, Тень Лоуэлла и Дракатских лесов) с помогающим ему мальчиком готовы предотвратить разрушение мира. Это дико. Говорят, что это первое настоящее видение в Америке со времён "Моби Дика". Описания Мерримака во время наводнения 1936 года дикие, река пенится и змеёй проносится через мой родной город. Правильное полное название — "Доктор Сакс и Великий Мировой Змей", с подзаголовком "Фауст, часть третья". Это завершение "Легенды о Фаусте", а также готическое произведение Новой Англии, уходящее корнями к Мелвиллу и Готорну. Ты увидишь это в любом случае. Это не имеет ничего общего с битническим материалом, который я опубликовал ранее».

Быть может, именно поэтому так много поклонников Керуака противятся «Доктору Саксу»… этот роман не о поколении битников, но его следует считать одной из самых битнических книг в «Саге о Дулуозе». Он порывает с условностями, опирается на элементы классической литературы и переворачивает их с ног на голову, при этом создавая свежий стиль повествования, который буквально поёт в ритмическом великолепии.

Джек разбивает роман на шесть книг, и некоторые жалуются, что автору требуется слишком много времени, чтобы встретиться с Саксом, своим героем, но напряжение, создаваемое фоном обыденного ужаса и водевильной сатиры, здесь необходимо. Нам следует понять мир, в котором он живёт, и мир, которого больше не будет после Потопа, и позволить Саксу притаиться. Невинность, которой угрожает продажность, — это сквозная тема. Дети высмеивают, эксплуатируют и запугивают живущего по соседству педофила. Гротескно толстая проститутка, которая посещает семейные дома, когда родителей нет дома, приподнимает юбки для мальчиков… чтобы они могли видеть. Их развлекает соседский идиот, мастурбирующий перед ними… все эти мальчишеские дурости представлены мимоходом, но задуманы как фон для ужаса. Мальчишки воспринимают их как нить в гобелене своих юных жизней… они относятся к этому легкомысленно. В замке Граф и его приспешники планируют большие пиры и кровопускания, но доктор Сакс наблюдает за ними в тени, принимая это к сведению. Он не судья, а всего лишь наблюдатель. Сакс — аутсайдер. Наполовину Ламонт Крэнстон (Тень), наполовину Уильям Берроуз, он — неортодоксальный учёный, химик, философ и герой нуара, и он приходит, чтобы помешать Великому Змею, скрывающемуся под Лоуэллом. Выведет ли угрожающий Потоп Змея на поверхность или он будет повержен, после чего наступит конец угрозе злого разрушения?

Смерть сидит за кухонным столом, в гостиной у родственника, в гроте и на двенадцати станциях креста. Смерть предстаёт перед Джеком, нагромождая тайну за тайной, когда он идёт от станции к станции (о Боуи!) со своими матерью и двоюродным братом, размышляя о тайнах жизни, жестокости судьбы, трагедии одиночества в искусстве и артистизме. Позже, когда человек, несущий арбуз по мосту через вздымающийся Мерримак, внезапно падает замертво от сердечного приступа, Джек видит, как меркнет свет в глазах мужчины, и замечает, что его взгляд прикован к отражению полной луны в реке. Мать Джека — жёсткая, суровая и прагматичная. Добрый самаритянин надеется, что этого человека ещё можно спасти, если он сможет добраться до больницы, но мать Керуака замечает, что человек с арбузом обмочил штаны, а это верный признак того, что он испустил дух. Она прямолинейна — тут ничего не попишешь, — когда заявляет, что мужчина мёртв, и указывает на полную луну, на которой она видит изображение скелета. Страх юного Джека не в том, что смерть разыгрывается у него на глазах, а в тайне происходящего; в тайне того, что увидел человек, что ему говорило отражение полной луны в реке. Смерть человека с арбузом — предзнаменование. Лоуэлл теперь пропитан ароматом цветов… призрачный запах цветов — предвестник смерти.

«Как жадно юноша преследует свои легенды голодным взглядом», — говорит Сакс юному Джеку. В шестой книге этой легенды Керуак дарит нам один из самых красивых и навязчиво пророческих образцов своей прозы. В своём монологе Сакс в общих чертах обрисовывает всё, чего нам следует бояться… смертности, старости («на которую у нас есть льготы», ха), секса, брака, родов, ручного труда, издательской карикатуры Русского Медведя и знания того, что на протяжении всего этого необходимого путешествия «ты никогда не будешь счастлив, как сейчас, в своей безобидной невинной пожирающей книги мальчишеской бессмертной ночи». И если этот свернувшийся кольцом, ожидающий под землёй Змей поднимет с собой реку и она смоет всё зло, то смоет ли она и всё добро? Может ли быть неправильной другая сторона права? Обе необходимы? Всё бесполезно? Иллюзорно? Неоперившийся буддист в Керуаке пытается разобраться во всём этом с пережитками и изодранной одеждой иезуитского католика, чью логику преследуют вина, грех и смерть.

Среди всего этого Потопа и ярости, среди всего этого экзистенциального ужаса мы ждём, что наш герой, Сакс, отвратит Змея, избавит нас от зла. Мы летим с юным Джеком, цепляясь за плащ Сакса, надеясь, что у него есть что-то в рукаве, что-то такое, что проведёт грань между добром и злом, светом и тьмой, несомненное чудо. Сакс готовит свои зелья, когда Змей выползает из-под Замка, разрушая очаг зла. Джек заглядывает Змею прямо в глаза. Здесь невинность в состоянии перехода сталкивается с агентом этого перехода, а Сакс, защитник, теперь стоит сзади. Его надвинутая шляпа, плащ, одеяния его сверхъестественности, исчезли. Он смотрит на это событие без изумления, говоря: «Ах, ты знаешь, я всегда думал, что в смерти будет что-то драматичное... я вижу, что должен умереть средь бела дня, в обычной одежде». Извращённость, восходящая из-под земли, лишает Сакса его тайны и одновременно лишает смерть её тайны, делая её обыденной. О, ужас.

И в один миг рядом с девами вечности, кричащими на американских горках, Змей повержен: Великая Чёрная Птица, когда-то считавшаяся сообщницей, разрывает Змея, и все части зла (и добра?) разлетаются по небу, но не в ядерном взрыве, а в мирной тишине, показывающей в небе трещину, в которой просвечивает Весна… возрождение. И тут Сакс, засунув руки в карманы, говорит: «Будь я проклят. Вселенная избавляется от собственного зла».

Катастрофа Керуака, конец «мира, как мы его знаем», изгнание детских теней и тайн открывают ворота на Дорогу из детства к юношеским целям запредельного пути. Он снова проходит грот, станции, замечает свидетельство тайн смерти и воскресения, но здесь больше нет страха. Он вставляет розу в волосы и идёт домой.

Сегодня мы сталкиваемся со множеством змей. Каждое заброшенное здание — это Замок. В каждом районе детства есть знак, указывающий на стихийное или иное бедствие. Каждый день мы видим, что мир действительно избавляется от собственного зла. Лучшее, что мы можем сделать, — это принять тайны, не бояться их, вынуть руки из карманов и вставить розу в волосы, «ради Бога».

Примечания

[1]Концепция Эпохи Водолея стала популярна после мюзикла «Волосы», премьера которого состоялась в 1967 году в Нью-Йорке. В начале постановки хор хиппи пел своеобразный гимн движения — «Водолей» — о наступлении мира и гармонии, зарождении любви, понимания, сочувствия и доверия. Эпоху Водолея также связывают с различными кризисными ситуациями, в том числе с христианским Апокалипсисом.

[2] Лозунг «Будущего нет» появился в 1977 году, когда была выпущена песня ‘God Save the Queen’ («Боже, храни Королеву») английской панк-рок-группы Sex Pistols. Изначально у песни было другое название — ‘No Future’, но в тот год в Великобритании праздновалось двадцатипятилетие царствования Елизаветы II, и название пришлось изменить. В песне постоянно повторяются слова о том, что будущего нет.

[3] «Джетсоны» — американский научно-фантастический мультфильм, показывающий утопический мир, в котором большую часть работы за людей выполняют машины. Его первая серия вышла в 1962 году.

[4] В мультфильме «Приключения Рокки и Буллвинкля» (1959–1964) белка Рокки и лось Буллвинкль борются со злыми силами.

[5] «Три балбеса» — трио американских артистов водевиля и комедиантов 20–70-х годов XX века, короткометражные фильмы с которыми регулярно выходили на телевидении с 1958 года.

[6] Лозунг «Сделаем Америку снова великой» (‘Make America Great Again’) был популяризирован Дональдом Трампом во время его президентской кампании в 2016 году.

Переводчик с английского — Андрей Щетников

Редакторы — Алёна Купчинская, Софья Попова

Другая современная литература: chtivo.spb.ru