Теургия книги | Николай Старообрядцев

Теургия книги: чтение «По звёздам» Вячеслава Иванова

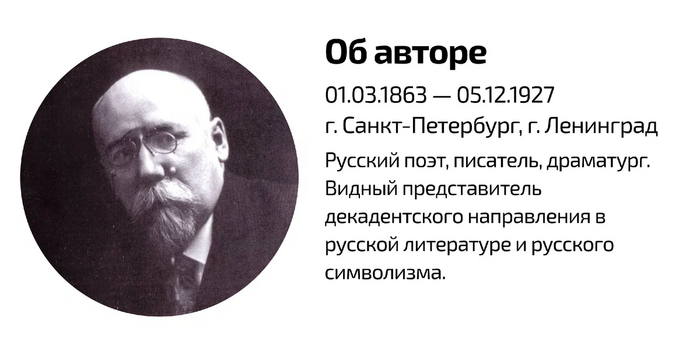

Как многие молодые люди, исполненные возвышенных устремлений, уже в школьные годы я с нежностью относился к тому, что зовётся «серебряным веком». В студенческие годы зачитывался Андреем Белым и Николаем Бердяевым, почитывал Брюсова и других, уже начинал открывать для себя Розанова, но одно важное имя, без которого «серебряный век» непременно был бы другим, почему-то всегда ускользало, оставаясь лишь образом, мифическим призраком — имя Вячеслава Иванова.

Мне известно было о его легендарной обители — той самой Башне Иванова, мимо которой я иногда проходил, когда прогуливался в окрестностях Таврического сада. Мне часто тогда сообщали одну и ту же историю — что башня ныне пустует, потому что принадлежит известному криминальному авторитету, который много лет как томится в тюрьме. Наверное, я должен был почувствовать дух времени. Где век назад кипел духовный пир, там пошлости чума и гробовое запустение. Но меня всегда волновало другое. О жизни на башне во время Иванова сохранилось столько легенд, что казалось, будто она — пробный камень культурной эпохи: если кто-то там не был — к «серебряному веку» он уже непричастен. Башня была как будто наэлектризована силами и порывами во всей своей человеческой амплитуде: самыми светлыми и самыми тёмными. Там рождались великие дерзания духа, кипели философские диспуты, на века ковалась поэзия. Там настойчиво твердили о русской идее и теургии. Там декаденты проводили ночные радения, передавая по кругу бокал, наполненный кровью, и Анна Рудольфовна Минцлова, огромная дряблая женщина, укутавшись в чёрную ткань, как филин вылетала оттуда и порхала средь улиц, рассеивая по Петербургу споры антропософской доктрины. Позже она исчезла бесследно: растворилась в астральных лабиринтах России.

И вот это случилось — моя встреча с Вячеславом Ивановым. Мне в руки попался двухтомник, изданный «Пушкинским Домом» в 2018 году. Первая книга — «По звёздам», авторский сборник статей Вячеслава Иванова. Или, как указано в подзаголовке, «Опыты философские, эстетические и критические». И книга вторая — подробнейший комментарий, созданный коллективом современных российских учёных, а также многочисленные вариации составивших книгу произведений, собранные из всевозможных набросков — бесценный подарок для историков литературы и будущих архитекторов текста.

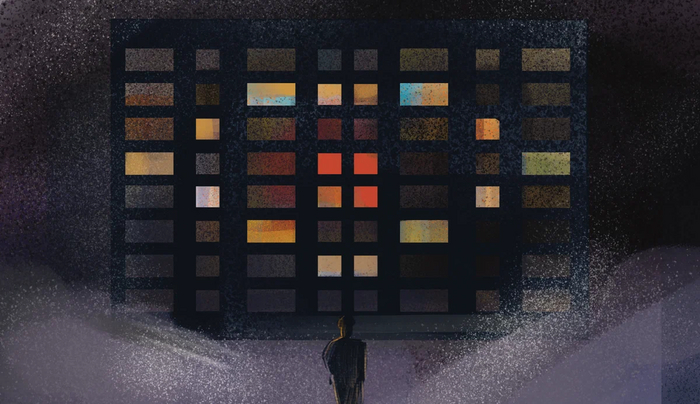

Нельзя не сказать несколько слов об этой книге как о материальном объекте. В наше время, когда между наскоро состряпанной дешёвой штамповкой и кричащей вульгарной роскошью почти не остаётся зазора для золотой середины, где могли бы найти себе место мера и вкус, это поистине редкая жемчужина: это добротная вещь, которую приятно держать в руках. Ценители бумажной книги знают, как это важно. Настоящая книга, о которой не стыдно выразиться в самых простых словах: толстая, плотная, крепкая и красивая. Оформление, достойное содержания: лаконичное, но тонкое и продуманное в мельчайших деталях — как лучшая поэзия «серебряного века». На корешке — тиснение приятным серебряным шрифтом. Обложка — ночное небо, перерезанное тонкой дорожкой бесконечно далёких звёзд. Сияющий путь проходит через чёрный треугольник, в котором высится белая башня. (Треугольник и его наполнение — аутентичное изображение первого издания 1909 года.) Конечно, это — Башня Иванова: место, где бесконечно далёкое и бесконечно близкое приходило в интимное соединение. Башня того, кто писал стихи как философ и философствовал как поэт, — мистический центр Петербурга, города-призрака. И возможно, на несколько лет — мистическое сердце России. По этой причине, когда мне рассказывали о Башне Грифонов, знаменитом месте паломничества эзотериков и эстетов, я никак не мог уразуметь, что она не Башня Иванова, а нечто другое.

Биография хозяина Башни многократно описана, но, чтобы обрисовать настроение книги, её возвышенный поэтический дух, о писателе всё же нужно сказать пару слов. Иванов приехал в Петербург из Италии в 1905 году, прожив в Европе без малого двадцать лет. Он успел поучиться у знаменитого Моммзена, светила европейской науки, написал на латыни диссертацию о древнегреческой дионисийской религии. Он путешествовал. В странствиях жил поэзией и наукой, падал с лошади, болел малярией и тифом. Посетил руины Греции, христианские святыни Иерусалима, в Египте восходил на вершину пирамиды Хеопса. В Петербурге вокруг него стразу закрутились события — он вошёл в средину стремительного символистского коловращения, быстро встав вровень с его главными возжигателями — Белым и Брюсовым. Он был уже всюду: не только в Петербурге, но и в Москве. Читал лекции одновременно на четырёх языках, вводя слушателей в гипнотический транс, иногда доводя их до исступления. Однажды его лекцию посетила хлыстовская богородица. Она сидела в первом ряду, прекрасная ликом, укутана в чёрную шаль: внимательно слушала. Её спросили потом, не смущало ли обилие слов иноземных, на что она кратко ответила: слов много, но правда одна.

В этот бурный судьбоносный период и зародилась книга «По звёздам». Она была издана в 1909 году и состоит из двадцати одного произведения — в том составе и в том последовательном расположении, как задумал Иванов. Почти всё, из чего построена книга, уже появлялось на страницах журналов начиная с 1904 года. Однако здесь, будучи собраны вместе, эти тексты уже сложно назвать просто «статьями» — они окрепли в единстве и срослись в цельную книгу. Здесь всё как в хорошем философском трактате: трагические перипетии мысли и странствия духа. Но от великих трактатов философии, коим свойственна приятная академическая сухость, книгу Иванова отличает постоянное погружение в то, что порой называют эстетством, но справедливее было бы назвать это мерцающим трепетом истины, который подхватывает и подымает к поверхности слóва изысканные сокровища древности. И для того, чтобы полнее усвоить ту красоту, которая сохранилась лишь в слове и истекает с книжных страниц, как сияние звёзд, давно угасших в космических далях, дан комментарий, забота которого не только восстановить историю написания текстов и восприятие современников (хотя это тоже исполнено добросовестно), сколько: предложить читателю замедлить внимание перед изысканным словом и поразиться его совершенству.

Текст Иванова упруг оттого, что всегда, почти в каждом предложении, в нём стягивается бесконечное и конечное, великая идея и едва заметная деталь. Вместе с мыслью Ницше Иванов возносит нас на недостижимые высоты сверхчеловечества, но тут же не забывает упомянуть такую трогательнейшую деталь, как «небольшие изящные уши Ницше», от которой, как вдруг становится совершенно ясно, зависит очень и очень многое. Способность постичь эту незримую связь вещей несоизмеримых есть то, что делает искусство всепроникающей силой, раскрывающей глубины, которые не доступны ни одной из профанных наук. Древний секрет искусства — проникновение в сверхличное: на что не способны психология, социология, медицина, экономика и все прочие «дисциплины», претендующие на пестование человечества и утверждающие свои собственные монструозные антропологии.

Иванов с азартом учёного и собирателя углубляется в сады философии и богословия, но не для того, чтобы в них поселиться: он срывает там наиболее яркие и самые сладкие из плодов, созревшие за две с половиной тысячи лет. Автор щедро потчует ими читателя. Воистину, это опасный соблазн — книга способна дурманить, и, чтобы этого не было, можно читать понемножку, отдавая себя наслаждению в минуты лирической уединённости.

Но, несмотря на проглядывающую эстетскую выспренность, слово Иванова — это текст, выходящий из-под пера большого мастера, который успел ярко прожить и прочувствовать не только собственную жизнь, но вместе с ней — многовековую жизнь общеевропейской культуры. И хотя бы поэтому тот «приват-доцентский язык», в обращении к коему Иванова упрекали, есть необходимый тон педагога, который сам автор, будучи учителем по призванию, выбрал удачно, дабы создать исключительную атмосферу мистической академии, живущей вне времени, где чтение будет из экстатического радения естественно переходить в знание и понимание.

Общая композиция книги, пожалуй, устойчиво следует концепции нисхождения, которую Иванов детально развивает в одной из статей. Последовательность текстов — нисхождение от сверхчеловечества Ницше и дифирамбической древности к проблемам самым животрепещущим: к социальному статусу женщины, к выставкам новых художников и, наконец, к самому сокровенному — душе человека в её одиноком томлении по трансцендентному. Но, разумеется, композиция книги — лишь внешнее, декоративное (но художественно правомочное и стилистически точное!) применение философии, которая сама по себе движет глыбы пространства и времени.

Восхождение и нисхождение — это дыхание Мировой Души. Восхождение было присуще культуре европейской цивилизации, где оно достигло наивысшей точки развития в предельном обострении критической мысли и остром социальном индивидуализме. Вслед за этим, по слову Иванова, закономерным будет движение в обратную сторону — нисхождение — к органически устроенной общественной жизни и всенародному творчеству. И местом такого свершения станет Россия.

По этому поводу возмущались Мережковский и Франк, говоря о выдвигаемой Ивановым теории нисхождения как об опаснейшем заблуждении, призывающем к дикости и отсталости. Но Мережковский путал грубую медвежью шкуру России с её внутренней всемирно отзывчивой сущностью, которую в своей брезгливой салонно-помещичьей близорукости он не был готов замечать. Так же и Франк: похоже, он понял Иванова чересчур социально, забыв о том, что имеет дело с глубоким визионером и подлинным символистом. Оба они проиграли Иванову: будучи зоркими в частностях, они не смогли усмотреть большого хода истории.

В статье «Древний ужас», посвящённой знаменитому полотну Бакста, Иванов подмечает одну любопытную деталь: статуя «свирепого бранника», воинствующего полубога, стоящая средь древнего града, держит щит в правой руке, а меч — в левой. Сначала кажется, будто это художественная несуразность. Пожалуй, можно подумать, будто картина имитирует зеркало: зритель в изваянии древнего бога как бы видит своё собственное отражение, понимая тем самым, из каких таинственных бездн его сущность вброшена в наш суетный, исторически и мистически обусловленный мир. Иванов объясняет это ещё тоньше: это, де, «характерный симптом чисто-визионарных восприятий», и потому отнюдь не ошибка, но внутренне знаменательная черта.

Такой же странной, но важной чертой отмечена вся композиция книги «По звёздам». Девиз XVII века ‘per aspera ad astra‘ у Иванова как будто перевернулся и стал ‘per astra ad aspera‘: чрез звёзды — к терниям. Из башни — к читателю. Здесь тот же принцип «визионарного» обращения, что на картине: он причина «древнего ужаса», но он — залог связи времён. Происходящее в недрах искусства (на холсте или в книге) движется в сторону, противоположную тому направлению, в котором устремляется восприемник (зритель, читатель, русский народ). Нисхождение «здесь» соответствует восхождению «там». Но «здесь» и «там» не скованны местом и временем: их связывает сокровенное соответствие, непостижимое рациональному глазу. Вот то, чего Мережковский и Франк не умели увидеть.

Искусство в своей наивысшей метаморфозе переходит на новую стадию — келейную. Теперь художник творит в уединении и постоянном погружении вглубь, удаляясь от стремнины социального действия в свою неприступную башню. Но его творения теургичны: само их рождение способствует преображению человечества, его движению в сторону высшей гармонии. Келейное творчество — непременный элемент всемирного религиозного синтеза. Уединившемуся поэту не нужно работать на снижение слова. По убеждению Иванова, снижение поэтического языка — ненужная уступка той «черни», которая только выдаёт себя за народ. Творец нового слова восходит к мистическому сверхиндивидуализму, перебрасывает мост через пропасть окоченевшего социального индивидуализма и в танце мистического анархизма достигает соборности. Он «прозревает и благовествует сокровенную волю сущности», раскрывая для неё пути воплощения. В этом смысле нисхождение не есть «падение» или «обрушение», но: эманация — истечение от преизбытка, наделение собственным светом. Иванов предупреждает: «Прежде чем нисходить, мы должны укрепить в себе свет; прежде чем обращать в землю силу, — мы должны иметь эту силу». Но он сам — чародей, что укрылся на башне и шепчет со звёздами — уже обладает и силой и светом. Он готов к нисхождению и его производит: книгой как актом творения, как духом эпохи, схваченном в том самом слове, которое эпохе полностью соответствует — в музыкально-словесном беспокойном письме, которое то взмывает в высоты воображения, достигая мира идей, то срывается в тяжесть земли и холод надгробий.

В грандиозном нисходящем потоке, который порождает симфонически бурное и щедрое и слово Иванова, вся мудрость древности и вся красота, правдами и неправдами накопленная цивилизованным человечеством, устремляется с заоблачных и звёздномерцающих вершин прямо вниз — к одинокой страждущей душе, туда, где средь терниев страстей и заблуждений, на почве сокрушения и покаяния должно взойти божественное семя, обетованный плод которого — личный Христос.

Событие мистического единения с Богом — рождение в Боге — это алтарное таинство, весть о котором составляет саму сердцевину ивановской башни: оптический фокус, где сводится в точку хоровое действо великих космических сущностей, энергийно лучащихся из вечности прошлого в вечность грядущего и призванных к тайнодействию Ивановым-чародеем. Древняя Греция, Рим и Древняя Русь, Гомер, Ницше и Пушкин, теософия, анархизм, символизм — в сплетении сил, куда вовлекается всякий читающий книгу, является новая личность — уже не связка рефлексов и социальных причин, но: монада, в себе отражающая бесконечное многообразие мироздания и готовая приобщиться к высшей гармонии.

В чтении-хождении «По звёздам» время естественно замирает — приходит мысль-облегчение: нет никакой «современности». Есть то, что созрело для вечности, а есть то, что ещё нет. Второе мы называем «современным», требуя к нему повышенного внимания, носясь с ним повсюду и кружа себе голову до забвения: вечного. Но ему противостоящее вечное незабвенное — этот воистину сущий незримый остов всякого «вот» и «теперь». Не достигая его, мы обрекаем наше размякшее и скользкое «современное» на скоротечное угасание. Без своего вечного всякое прагматическое «сейчас» превращается в «ничто», всякое «современное» и «актуальное» — в бессмысленную и вздорную суету.

Самая простая человеческая потребность: внимательное единение с книгой — это уже бунт против постылой «современности». И решение принести «По звёздам» домой, установить эту книгу закладным камнем в своей крепости-библиотеке — это бунт против марширующего по планете бескультурия, агрессивно насаждаемого нам эрой высокоскоростных и безответственных технологий, в которой нет места ничему, кроме поверхностей и призрачных складок. Схождение с рельс современности: к трудному чтению книги — есть установление космической справедливости и восхождение к подлинной жизни, где не попран и тьмой не объят божественный свет, изливаемый вечностью.

Редактор Катерина Гребенщикова

Другая современная литература: chtivo.spb.ru