Скелеты в шкафу при сопровождении сделок c недвижимостью1

Немного расскажу о том, с чем я сталкиваюсь при сопровождении сделок с недвижимостью и какие скелеты периодически вываливаются из шкафов. Зачем надо сделки сопровождать, я уже рассказывал тут https://www.pgpartners.ru/blog/99 и тут https://www.pgpartners.ru/blog/118, поэтому просто покажу пару примеров из недавнего.

Кейс первый – кто лучше: слепой или психически нездоровый продавец?

Проверяем буквально месяц назад один дом с участком, сам по себе объект (цена, параметры, расположение) очень нашему доверителю нравится. Показы проводит дочь, объект оформлен на маму. Маму пока никто не видел (но на этой стадии ничего страшного, это абсолютно нормально). Попросили правоустанавливающие документы, начинаем проверку. Везде все более-менее нормально, сам объект не под обременениями, у продавца (мамы) есть мелкие какие-то суды по взысканию коммуналки, но исполнительных производств нет.

Других проблем тоже не вижу, кроме одной, которая рискует стать просто гигантской бомбой замедленного действия (я бы даже сказал. М.О.А.Б. – мать всех бомб). В одном из районных судов города Москвы заявлен административный иск от прокурора с категорией «О прекращении действия права на управление транспортными средствами (п. 2 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1999 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)». Дело еще только рассматривается, заседание назначено где-то через пару недель.

Начинаю смотреть, что это такое. Выясняется, что основание для этого – «выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик». То есть у человека что-то со здоровьем не так. Ну ок, пока это просто повод посмотреть более подробно, какие могут быть основания для этого. Мало ли, может у человека ноги нет, ну или руки.

Отрываю Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 N 1604 (ред. от 03.08.2019) «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» и мне это все начинает нравиться все меньше и меньше.

Список примерно такой:

1. Органические, включая симптоматические, психические расстройства F00 - F09

2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F20 - F29

3. Расстройства настроения (аффективные расстройства) F30 - F39

4. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства F40 - F48

5. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте F60 - F69

6. Умственная отсталость F70 - F79

7. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ F10 - F16, F18, F19

8. Эпилепсия G40

9. Ахроматопсия H53.51

10. Слепота обоих глаз H54.0

Если с ахроматопсией или слепотой обоих глаз мы еще могли бы смириться, хотя тоже неясно, как договор заключать, то все остальное – прямая дорога к последующему оспариванию сделки по основаниям ст. 177 ГК РФ.

Так как в базе судов тексты исков не видны, предлагаю доверителю запросить дополнительное инфо у продавца. Пусть развеет сомнения, представит доки, а мы посмотрим.

Дальше, разумеется, у продавца (точнее, у дочери, т.к. маму мы пока не видели и не слышали), бомбануло, включая все стадии – отрицание, депрессию, торг и гнев, кроме принятия. Сначала, она, конечно же, сказала, что ваш юрист Гусятников – козел (музыка для моих ушей, значит мы все делаем правильно), потому что лезет в чужую частную жизнь и незаконно обрабатывает персональные данные. Дальше начинаются рассказы о том, «что мы даже не знаем, что это за иск». Не знаете – ну ок, ознакомьтесь пожалуйста, это же просто (хотя опять же не верю, раз в статье речь про медицинское освидетельствование, то невозможно не знать о нем и его результатах). Дальше начинается бред из серии «моя мама – нормальный человек», и вообще «я покупала квартиру, там женщине-продавцу было 58 лет, и она была полностью нормальная, а моей маме всего 53». И, наконец, торг – «а давайте я вам продам по доверенности от мамы и никаких проблем не будет» (ага, ну да, только права и обязанности то возникают исключительно у того, кто продал, а не у представителя). Но доки при этом никакие не дает.

В итоге мы переговорили с доверителем и отказались от объекта – слишком мутная история, выбрали другой объект, в том же поселке. Кстати, маму продавца потом прав лишили, значит все основания у прокурора были. Тем не менее, я не сомневаюсь, что при том уровне проверок, которые делают подавляющее большинство риэлторов и банков (ну то есть примерно никакие), она покупателя найдет.

Кейс второй – Нарния в отдельно взятом коттеджном поселке

Бывает иногда такое, что вроде бы с виду все нормально, а потом открываешь шкаф, а там – Нарния. Ну или хотя бы пресловутый скелет и, часто, не один. Приходит доверитель, по рекомендации от знакомых и хочет купить дом в поселке. Как часто бывает, деньги жгут ляжку надо срочно-срочно, уже сегодня типа еду авансировать, очень классный объект, вдруг уйдет бла- бла-бла (тут лирическое отступление – сейчас не такой рынок, чтобы бежать покупать прямо здесь и сейчас, есть из чего выбрать, да и вообще, если Вы не олигарх, то наверное стоит чуть меньше торопиться с выбором недвижимости, в которой Вы будете жить 10-20-30 лет, а, вероятно, и более).

Ну ладно, договариваемся, что он пересылает хоть какие-то доки от продавца, я хотя бы поверхностно посмотрю, что там с продавцом и объектом, а письменное заключение сделаем позже в течение 1-2 дней, как обычно. Смотрю по ФИО и адресу регистрации продавца – вроде судов нет, по ФССП и Федресурсу все чисто, то есть нет явных непогашенных долгов и не банкрот. Хотя бы уже полдела. Клиент едет смотреть объект и фотографировать правоустанавливающие доки, авансировать я ему пока не рекомендую, ну или авансировать какую-то символическую сумму, которую, если что, не жалко.

Доверитель едет, фотографирует правоустановку, смотрит объект, еще больше в него влюбляется, но, к счастью, не авансирует. Дальше, мы берем документы в работу и начинаем, как обычно, портить нашему клиенту идиллию, причем реально скелеты из шкафа начинают лезть как в фильме «Зловещие мертвецы».

Во-первых, выясняется, что продавец (как физлицо) должен доблестной Истринской налоговой инспекции более 7 миллионов рублей, причем как налоговый агент (не понимаю до конца, как это у него вышло, в подробностях не разбирался), тем не менее 7 миллионов – это такая сумма, с которой налоговая может и забанкротить неудачливого налогоплательщика.

Во-вторых, выясняется, что продавец получил этот дом и участок по договору дарения от какого-то физлица, назовем его Ашот, которое не является ее родственником (подозрительно). Дальше начинаем смотреть базу судов и находим 6 судебных споров, из которых 2 еще идут, а 4 уже состоялось, причем там творится какой-то треш. В одном деле Ашот просит суд расторгнуть аналогичные договоры дарения продавцу по другим участкам и домам в этом же поселке. Суд отказывает (что логично, т.к. доказать что «я на самом деле не хотел дарить» сложно). Дальше Ашот просит расторгнуть договоры купли-продажи каких-то других домов и участков, тоже с продавцом и в том же поселке (большой поселок видимо был). Тут суд удовлетворяет – оплат по договору не было. Продавец в эти 2 судебных процесса не является.

Далее, есть еще 2 дела – там продавец судится со своим мужем, тоже по домам, тоже в этом поселке (это уже какие-то третьи дома, поселок то большой). Причем тут продавец в суд почему-то является и иск мужа признает (классический «самострел», когда истец и ответчик проворачивают некую хрень и потом «подтверждают» ее судебным решением).

Еще 2 дела рассматривается, в одном какая-то групповуха Ашота продавца и мужа, а еще одно дело – некая управляющая компания с продавца и Ашота хочет взыскать какие-то коммунальные платежи (размер неясен, но видимо за все дома в поселке, который большой).

На фоне всего этого треша моему доверителю предлагается купить дом и участок и присоединиться к групповухе с Ашотом.

Разумеется, мы ему не разрешили, причем потом он честно рассказал, что «почему-то этот объект продавался примерно на 2 миллиона дешевле, чем соседние, поэтому мне он очень понравился». Продавец, кстати, ушла в глухую несознанку и сказала, что вообще в первый раз слышит про какие-то суды (ага, особенно про те, в которые она являлась и иски признавала).

Опять же, точно знаю, что награда найдет героя и кто-то это обязательно купит. Цену только надо поставить повыше, чтобы подозрений не вызывало.

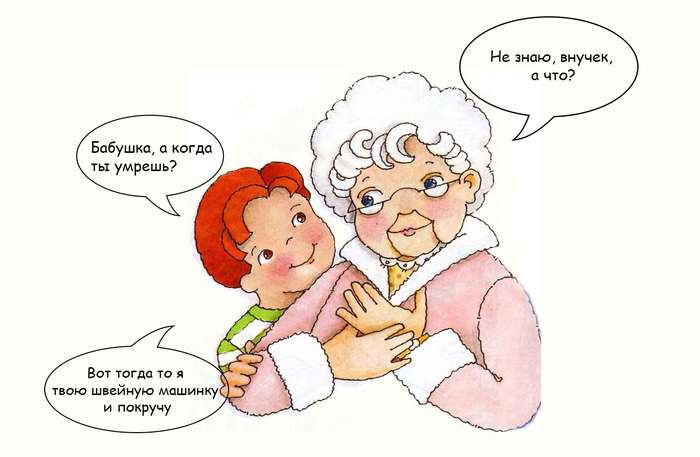

Короткий бонус трек – пакет стоимостью 100.000 рублей

Столкнулся недавно со странной штукой из 90-х. Доверитель поехал авансировать объект самостоятельно. Ну и наподписывал соответственно. Внес аванс в агентство (просто запомните первое правило клуба – никаких авансов в агентства, все авансы только продавцу), причем взамен денег ему выдали какое-то «соглашение», по которому он передал агентству не деньги, а «ценный пакет, который стороны оценили в 100.000 рублей и который будет храниться в офисе агентства до завершения сделки». Слава богу, сделка состоялась – если бы нет, то мы бы устали этот ценный пакет вытрясать из агентства. Точнее получили бы пакет с фигой нарисованной или с конфетти, который стороны в 100к оценили.

Удачных вам сделок, господа, и будьте предельно внимательны на этапе выбора объекта!