mail256

Маск возвращает здравый смысл в твиттер1

Твит в котором рассказывается, что на Украине в 19-м году оказывается начали зажимать русский язык заметил Илон Маск и написал в ответ:

"Почти никто из наших экспертов даже не знает об этом. Почему западная пресса настаивает на таком одностороннем взгляде на конфликт? Они должны либо думать, что публика слишком глупа, чтобы понимать тонкости, либо прессе самой не хватает понимания."

набрав при этом в полтора раза больше ретвитов и в три раза больше лайков, чем исходный пост.

Для меня такой глоток адекватности очень удивителен для западной соц.сети, может кому ещё будет интересно.

Простые способы уменьшить количество боли

Говорить людям, что они хорошо выглядят - каждый раз, когда они выглядят хорошо. И ещё пару раз, когда это им нужно.

Предлагать замёрзшим на улице людям горячий чай.

Они, возможно, не возьмут. Но предложить стоит. Если возьмут, получите море удовольствия.

Вообще - всякая разная мелкая помощь - открыть поднести поднять спустить подержать - очень важна. Самое крутое, это успеть прежде, чем для человека это станет проблемой.

Будьте живым. Особенно там, где живым быть не принято - например, в общественном транспорте, в очереди в поликлинике и так далее. Обменивайтесь взглядами с другими. Вступайте в разговоры.

Если человек плачет на улице - обязательно подойдите. Обязательно. Даже если он огрызнётся - от вас не убудет, а человеку потом станет лучше. Варианты от "Что случилось, сестричка" до "Я могу для вас что-нибудь сделать?" с попутным предложением напитков и сластей выбираются исходя из контекста.

Если человек сделал что-то крутое - откликнитесь в духе "Ух ты!". Особенно актуально на улице.

Если человек сделал какие-то первые шаги в творчестве - ну, понятно. Одним "Ух ты" не отделаешься. В идеале, нужно уметь похвалить то, что реально круто.

Если человек стар и близок вам, его нужно касаться, держать и обнимать - чаще, чем взрослого. Впрочем, взрослого тоже можно касаться, держать и обнимать. Вообще, обнимать людей часто оказывается прекрасной идеей. Если ты искренен, конечно. Даже, чорт возьми, интровертов можно обнимать. Даже малознакомых злых интровертов, которые прямо сейчас орут на тебя. Как показывает практика, можно обнимать даже людей, которые заходят к тебе в класс с ружьём.

Если человек упал, ушибся - (актуально в гололёд) - подбежать, поднять, отряхнуть, расспросить, проводить какое-то расстояние.

Если вы в публичном месте едите, скажем, печенье - предложите тому, кто поблизости. Порой специально имеет смысл начать есть печенье.

Дети могут быть очень дружелюбны к вам, и если вы можете за три секунды наладить контакт с ребёнком - делайте так, ахой. Но, правда, их родители заслуживают внимания не меньше, чем они. Если вы зацепились с ребёнком - поговорите и с взрослым тоже. И они умеют говорить не только о детях. Если честно, их часто уже подзадолбали беседы о их собственных детях. Поговорите с ними о том, какая крутая у них куртка. Или ботинки. Или какое интересное место. Или что в Эрарте новая выставка на этой неделе.

Оставляйте благодарности за всё, что вам понравилось. Честно. Даже если это социальная сеть или Яндекс-приложение. Почти всё создают живые люди.

Вообще, благодарность - прекрасная практика.

Если человеку почему-то плохо, даже если он сто раз в этом сам виноват - "ты сам виноват" - последнее, что он хочет услышать. "Чай будешь?" звучит куда как короче.

В общем, внимательность и храбрость помогут вам.

Дураки и дороги

Знаете ли вы что автором крылатой фразы "В России две беды - дураки и дороги" является Михаил Задорнов?

Теперь знаете.

«С младенчества мы знакомы с поговоркой: в России две беды, дураки и дороги»; «Вездесущая фраза „дураки и дороги“ сопровождает нас из поколения в поколение»; «Меня просто тошнит, когда я встречаю цитаты о дураках и дорогах спустя полторы сотни лет после первой публикации этой мысли», — такими замечаниями пестрит Рунет. Мнения об авторстве расходятся, но в древности изречения уверены все.

Между тем я не нашел примеров его цитирования ранее 1989 года, когда на II съезде народных депутатов СССР депутат от Коми АССР заметил: «Николай Васильевич Гоголь почти 150 лет назад говорил, что России мешают две вещи — плохие дороги и дураки».

Версия об авторстве Гоголя наиболее популярна, хотя изречение приписывается и другим: Салтыкову-Щедрину, Карамзину, Петру Вяземскому. А в почтенном журнале «Россия XXI» за 2010 г. читаем: «Император Николай I был крут и афористичен. Его фраза о том, что в России две беды — дураки и дороги, известна, пожалуй, всем соотечественникам, хотя и без указания авторства. В другой раз царь сказал: «Расстояния — наше проклятье». Фразу «Расстояния — бич России» царь действительно произнес в беседе с французом де Кюстином в июле 1839 года, но о дураках и дорогах он дипломатично умолчал.

Жалобы на дороги обычны у наших классиков, достаточно вспомнить хрестоматийное «Пока у нас дороги плохи, / Мосты забытые гниют...» Сетования по поводу дураков тоже не были редкостью. Самая известная цитата, где в одной строке встречаются «Россия» и «дураки», принадлежит Некрасову («Убогая и нарядная», 1857):

Дураков не убавим в России,

А на умных тоску наведем.

Некрасов шел по стопам Фонвизина (неоконченная сатира «К уму моему»):

Ты хочешь здешние обычаи исправить;

Ты хочешь дураков в России поубавить.

Впрочем, у Фонвизина речь шла о дураках не столько отечественных, сколько импортируемых из-за границы. Изречение о дураках и дорогах встречается также в форме «В России две напасти...». Это первая строка эпиграммы, приписываемой Владимиру Гиляровскому:

В России две напасти:

Внизу — власть тьмы,

А наверху — тьма власти.

Считается, что эпиграмма была написана по поводу запрещения к постановке драмы Льва Толстого «Власть тьмы» (1886). Здесь мы находим «Россию», «две напасти» и темноту народа, но о дорогах опять-таки ни слова.

Как видим, дороги в русской литературе были отдельно, а дураки отдельно. Ближе всего к формуле «дураки и дороги» подошли Ильф и Петров («бездорожье и разгильдяйство»), но они в качестве предполагаемых авторов не называются из-за всеобщего убеждения в древности этой сентенции.

Так что же, выходит, это безымянное народное творчество, и автора у фразы о дураках и дорогах нет?

Автор есть. И мы хорошо его знаем. Это наш современник Михаил Задорнов. В конце 1980-х гг., в разгар «перестройки», он с успехом читал с эстрады сатирический монолог «Страна героев» (в печати монолог появился в 1989 г.). Согласно Задорнову, «Н. В. Гоголь писал: „В России есть две беды: дороги и дураки“. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день».

Ничего подобного Гоголь, разумеется, не писал; ссылка на классика должна была послужить охранной грамотой подцензурному советскому сатирику и придать его мысли большую авторитетность. Эта цель была блестяще достигнута: версия об авторстве Гоголя стала основной.

Из задорновской цитаты вскоре исчезло необязательное слово «есть», а «дороги и дураки» были вытеснены ритмически более точным «дураки и дороги». Повальное распространение этой формулы стало возможным как раз благодаря ее замечательному фонетическому оформлению: формула врезается в память мгновенно.

Фраза Задорнова породила множество других фраз. Вот некоторые из них:

«Сейчас в России три беды: дороги, дураки и дураки на дорогах» (сатирик Анатолий Рас).

«В России две беды, и одна постоянно чинит другую».

«В России две беды, и если с одной можно справиться при помощи асфальтоукладчика, то с дорогами придется повозиться» (излюбленная фраза в лекциях дьякона Андрея Кураева).

«Дороги России — в десятке худших в мире; дураков еще не посчитали».

«В России две беды: дураки и дороги. А „пробка“ — это когда те и другие встречаются в одном месте».

«Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти» (афорист Борис Крутиер).

В 2011 г. группа «Ундервуд» написала песню «Дураки и дороги». Ундервудовцы тоже считали авторство Гоголя несомненным:

Горьким смехом моим посмеюсь,

Но это не повод для тревоги.

Минус на минус всегда дает плюс,

Вот так вот, дураки и дороги,

Дураки и дороги...

Подскажите, как выйти к Третьему Риму,

Кто-нибудь знает?

Константин Душенко. Журнал «Читаем вместе», 2013, № 6 (июнь)

Хилари: диагноз невролога

Уже пару недель с удовольствием наблюдаю. как журналисты в обнимку с блоггерами обсуждают состояние здоровья Хиллари Клинтон. Пикейные жилеты в химически чистом виде, накал высокой медицины, почерпнутой из Википедии зашкаливает. Дальше небольшая попытка разбора клинического случая, исходя из всплывших обрывков информации. Точных медицинских данных в ближайшие полвека гарантированно не будет, поэтому придется опираться только на то что есть.

Итак, женщина 68 лет, нормального питания, правша. Родители прожили долго, скончались от ИБС. Данных о хронических заболеваниях или значимых травмах нет. В 2011 году падение с высоты роста с легкой контузией. На МРТ - умеренно выраженное лакунарное состояние + минимальная заместительная гидроцефалия. Это не болезнь Бисвангера, про которую затрещали любители сеансаций. Стандартная картина ХНМК вследствие атеросклеротического поражения мелких мозговых сосудов, в общем чуть хуже чем в среднем среди ровесников. В стационаре 3 дня, приступила к работе. Ухудшение состояния через полгода - на фоне ротавирусной инфекции развилась выраженная загруженность, госпитализирована, при обследовании диагностирован флеботромбоз поперечного синуса. Проводился тромболизис с частичной реканализацией.

Риск развития симптоматической эпилепсии после перенесенного флеботромбоза от 20 до 30%. Что похоже и произошло, с 2014 года впервые начали отмечаться кратковременные отключения до 1 минуты сопровождающиеся сложными мимическими движениями, больше справа. По топике - очаг в левой височной доле. Затем почти год на публике никаких повторов, похоже подобраны антиконвульсанты. Ухудшение на фоне предвыборной компании по типу значительное учащения приступов, с учетом наличия у сопровождающего инъектора диазепама - с вторичной генерализацией припадков. Причина прогрессирования скорее всего частичная депривация сна + фотостимуляция ( софиты на съемках), менее вероятно нарушение графика приема препаратов.

Что дальше? Слабоумие вряд ли. А вот сниженная работоспособность на фоне болезни и приличных доз антиконвульсантов + эпилептоидная деформация личности - это почти 100%. Строго говоря, с такой патологией 3 группу инвалидности МСЭ определяет без каких-либо проблем. Так что если выберут именно Клинтон - возможны импульсивные решения, не всегда укладывающиеся в стандартную логику. Плюс значительную часть функций президента будет выполнять ее ближний круг. Ельцин крутится в гробу и горячо одобряет...

История одной космической катастрофы, пересказанная инженером

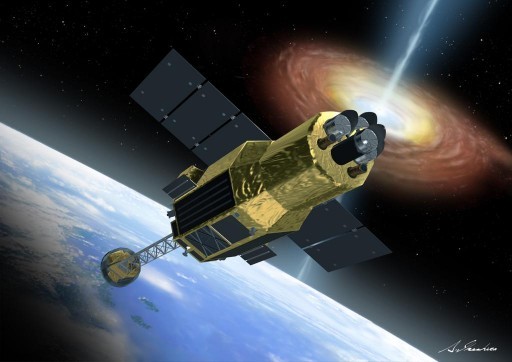

Информация и иллюстрации - из официального отчета JAXA.

Disclaimer: я не являюсь экспертом по космическим аппаратам и системам управления ими. Спецы — поправляйте меня, если ошибся где.

"Все, что вы сделали головой — ужасно"

"Все, что вы делаете руками — ужасно" — такое высказывание, приписываемое японцам в анекдоте советских времен в полной мере применимо и к самим японцам. По крайней мере к тем из них, которые разрабатывали алгоритмы системы ориентации для космического рентгеновского телескопа "Хитоми". Хотя, пожалуй, скорее, головой. Руками-то они все сделали хорошо и никаких отказов матчасти не было. Но тем не менее...

26 марта 2016 года связь с новейшим японским космическим телескопом, запущенным за полтора месяца до того, была потеряна навсегда. Произошло это после простого штатного маневра — наведения с Крабовидной туманности на объект Маркарян-205 в центре Галактики.

Наблюдения с земли показали, что космический аппарат развалился на 11 обломков разного размера, самый большой из них быстро вращался. Высказывались предположения о столкновении с метеоритом или взрыве на борту. Но, к чести японцев, они не списали все на "посторонний объект", а стали разбираться....

Лирическое отступление: как вообще ориентируются нужным образом спутники? Во-первых, на спутнике есть гироскоп, который сообщает о положении спутника относительно своей неподвижной оси и скорости его изменения. Поскольку идеальных датчиков вообще, и гироскопов в частности, не бывает, его показания корректируются по окружающему пространству, которое представляет собой, очевидно, звездное небо, на которое смотрит звездный датчик. Чтобы повернуть спутник без внешней опоры, которую Архимед хотел для поворота Земли, и без затрат топлива — применяются силовые маховики-гиродины (минимум 3 шт, потому что пространство трехмерное. +резерв). Изменение момента вращения маховика поворачивает спутник. Но есть одна проблема: скорость вращения гиродинов имеет вполне определенный предел, при достижении которого их нужно "разгрузить" (сбросить накопленный момент другим способом). На низкой орбите это можно сделать "магнитным приводом" (катушками, магнитное поле которых взаимодействует с магнитным полем Земли), это бесплатно с точки зрения затрат топлива. И на крайний случай, можно включить двигатели ориентации, но вот они-то как раз топливо тратят, а его запасы, мягко говоря, небесконечны. Поскольку все эти системы критически важны для работы спутника, обычно они дублируются, а то и троируются.

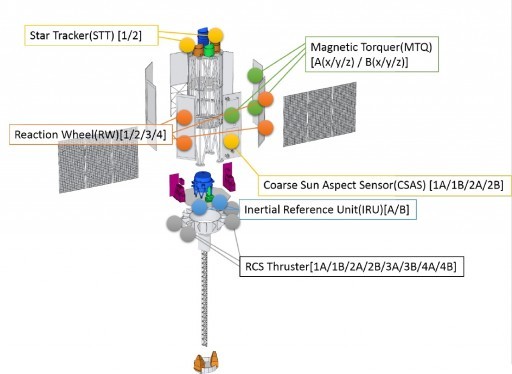

Вот как все это выглядит на Хитоми. Star Tracker — звездный датчик (2 шт). Reaction Wheel — гиродин (3 + 1шт). RCS thruster — двигатели ориентации (4 шт * 2). Magnetic torquer — магнитный привод (3 шт *2). И Coarse Sun Aspect Sensor (2 шт *2) - резервные датчики положения Солнца, на случай, если сломается все остальное.

Для телескопа критически важна точность наведения на исследуемый объект, и поддержания этого положения. Датчики неидеальны, и для точной ориентации используется фильтр Кальмана. Это такой хитрый алгоритм, который позволяет, используя накопление по времени каких-либо данных, выделить полезную информацию среди зашумленных и неточных измерений. В случае "Хитоми" на выходе получаются текущие угловые координаты спутника, текущие скорости их изменения, и (важно) оценка дрейфа нуля гироскопов. На этот "оцениваемый дрейф" тоже делается поправка, которая включается в окончательные данные о положении и скорости вращения спутника.

Работает это неплохо, но, как обычно, есть нюанс.

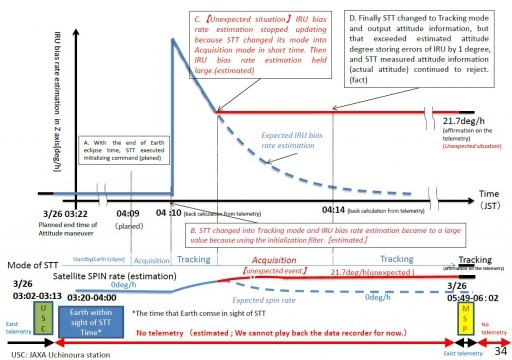

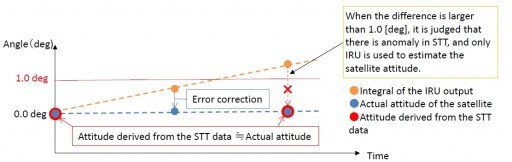

Для получения точных значений — фильтру Кальмана нужно накопить историю входных данных. После резкого маневра фильтр "сбрасывается", и, пока вновь не наберется история — его показания неточны. В частности, оценка дрейфа гироскопа очень велика. По мере накопления данных от гироскопа и звездного датчика — данные уточняются, и все становится хорошо. Вот так это выглядит на графике (синяя кривая).

Как мы видим, сразу после маневра данные о скорости вращения неточны (он завышена), но после завершения маневра и коррекции по звездному датчику система стабилизируется. В теории.

На практике со звездным датчиком была одна небольшая проблема. Звездный датчик — это видеокамера, смотрящая на звездное небо, плюс программа-анализатор, которая знает карту звездного неба и пытается сопоставить ее с картинкой с камеры. Чтобы всякие помехи не влияли — на картинке все объекты с яркостью ниже некоего порога отсекаются. Так вот, порог отсечения "по умолчанию" оказался великоват, и ярких звезд на картинке оставалось слишком мало для надежного распознавания. Вследствие чего звездный датчик теряет ориентацию и начинает определять свое положение заново. Таких случаев уже было минимум четыре, за полтора месяца работы аппарата.

Калибровку уставку отсечения запланировали, но только на 28 марта.

Итак, косяк номер раз: калибровку нужно было делать сразу, или хотя бы после первой проблемы с датчиком. А не откладывать в светлое будущее.

При маневре звездный датчик ориентацию — нашел, но очень быстро опять потерял. (на графике Tracking — есть ориентация, Acquisition — нету ее).

Данные на вход фильтра поступать перестали, и фильтр "завис" в состоянии, сообщающем об очень большом дрейфе нуля гироскопа, которого на самом деле не было.

Косяк номер два. При таком поведении фильтра — данные о мнимом "уходе нуля" гироскопов нужно игнорировать, пока через- фильтр не пройдет NN отсчетов.

Звездные датчики продублированы. Однако переключение на второй датчик, который в это время вполне мог поддерживать ориентацию — в алгоритме не предусмотрели. Вместо этого оба датчика отключались, и управление целиком передавалось гироскопу. Считалось, что рано или поздно датчик сообразит, где он, и уберет накопившуюся ошибку. Косяк номер три...

Через некоторое время звездный датчик "нашелся". Все хорошо? Не угадали.

Гироскоп корректируется по звездному датчику, только если разность показаний их меньше одного градуса. А на деле из-за ошибочно высокой угловой скорости — ошибка за время, пока звездный датчик искал себя — превысила этот градус. Вследствие чего коррекция показаний не прошла, вместо этого наконец-то давший достоверные показания звездный датчик был... помечен как неисправный. Дальше см. выше — оба звездных датчика были отключены, и управление опять передано гироскопу. Фильтр Кальмана по-прежнему не получал отсчеты — и продолжал настаивать на несуществующем вращении (красные линии на графике выше). Вот так выглядит расхождение показаний больше градуса.

Ну вот что мешало сравнить показания двух звездных датчиков и гироскопа? Тогда можно было бы определить, какое показание неверное.

Косяк номер четыре...

Итак, система ориентации сообщает системе управления, что якобы в наличии сильное вращение спутника. Система управления честно делает свою работу и пытается убрать вращение путем раскручивания гиродинов. У нее это получается — и спутник начинает раскручиваться физически. Ошибочно предполагаемое вращение настолько велико, что скоро гиродины выходят на максимально допустимые обороты. Магнитный привод пытается их "разгрузить", но не может. Потому что ему нужна точная информация о положении относительно магнитного поля Земли.... а она совершенно не точная.

А что же резервно-аварийный датчик положения Солнца (CSAS)? Пока не прошел аварийный сигнал - система управления вообще его игнорировала. Ну так вот ее запроектировали. Вот теперь-то наконец он был задействован, но... но поле зрения датчика 20 градусов. А спутник уже успел развернуться на 30 градусов. И датчик солнце - не увидел.

Косяк номер пять: за показаниями аварийного датчика нужно следить всегда. Даже когда кажется, что все хорошо.

Но это еще не конец.

В такой ситуации (гиродины на максимуме, разгрузка не проходит, ориентация потеряна) наконец-то срабатывает аварийная защита. Которая должна перевести аппарат в "Safe mode" — стабильно предсказуемое состояние, обеспечить засветку солнечных батарей = электропитание, связь с центром управления и наплевать на все остальное. Вместо неработающих гиродинов и моментных приводов управление передается реактивным двигателям ориентации.

Система управления решила первым делом погасить мнимое вращение и поискать Солнце. Вполне может быть, что это ей удалось бы, но....

Смотрим на фотку телескопа в начале. Телескоп имеет ферму, раздвигаемую после вывода на орбиту. Такое изменение конфигурации аппарата, очевидно, приводит к изменению центра массы и моментов инерции по осям — параметров, критически важных для расчета правильного включения двигателей ориентации.

Соответсвенно, новый набор параметров должен был быть загружен в систему управления.

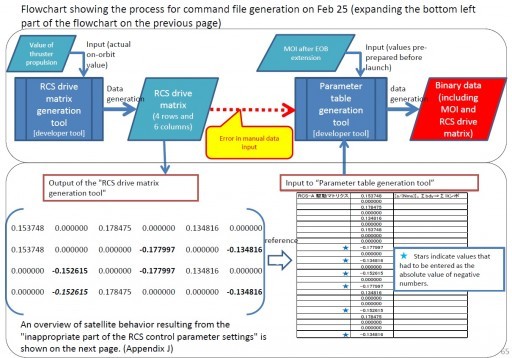

Для этого одна компания-подрядчик, используя "программу расчета матрицы параметров системы ориентации" — получила эту самую матрицу. И передала другой компании, которая на основании ее в "программе расчета таблицы параметров двигателей ориентации" — сделала набор параметров для системы управления.

И все было бы хорошо, но первая программа давала в матрице числа со знаком. Вторая — требовала ввода абсолютных значений (проще говоря "минус" у отрицательных чисел нужно убрать). Вот эта матрица.

Это как бы все знали, но никто не задокументировал. И никто не сказал тому, кто, собственно, путем Ctrl+C — Ctrl+V скопировал циферки.

Косяк номер шесть: такие фокусы с минусами нужно избегать, а уж если невозможно — документировать и инструктировать всех.

Ни в одной, ни в другой компании это не сделали. Данные со знаком "минус" умудрились дважды пройти проверку (как???) и попасть на борт космического аппарата.

Косяк номер семь: проверки данных как бы должны выявлять ошибки в данных, а не для галочки существовать.

Двигатели ориентации сработали. Как им и сказали: Со знаком "минус".

Вместо остановки вращения — они ускорили вращение. Центробежные силы теперь оказались такими, что конструкция телескопа не выдержала, и он развалился на части.

Epic Fail & R.I.P.

Все основные и резервные устройства и системы на борту "Хитоми" до момента разрушения работали нормально. Проблемы были исключительно в алгоритмах и параметрах системы управления...

Если бы хотя бы одной из семи ошибок не было — ситуацию можно было бы спасти.

P.S. Стоимость миссии составила примерно $270.000.000.