jovowitch

— Кто победил в Первой мировой? — Наши, конечно!

Второй наш выход на улицы Петербурга с простыми вопросами. В этот раз вопросы были в основном «на подумать», и с гордостью можно сказать, что размышляют петербуржцы с удовольствием :)

Хуже всего ответили на вопрос в заголовке: видимо, Вторая мировая существенно затмила в памяти Первую.

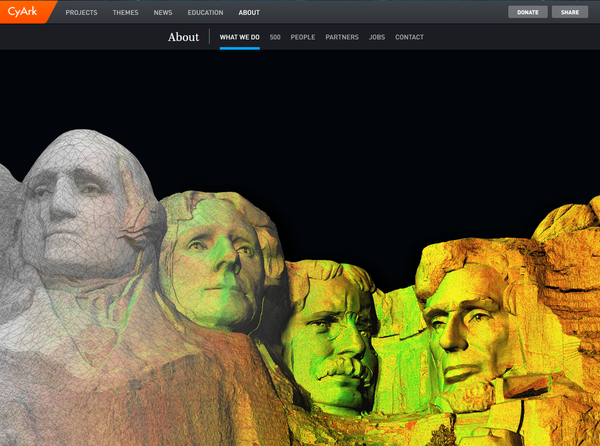

Крутые оцифровки величайших достопримечательностей планеты

Если кто не знает, есть в вебе наикрутейший проект CyArk (http://www.cyark.org/). Уже 13 лет ребята занимаются тем, что создают фотореалистичные 3D-модели с обзором в 360 градусов — чтобы сохранить великие памятники достижений культуры и цивилизации для будущих поколений.

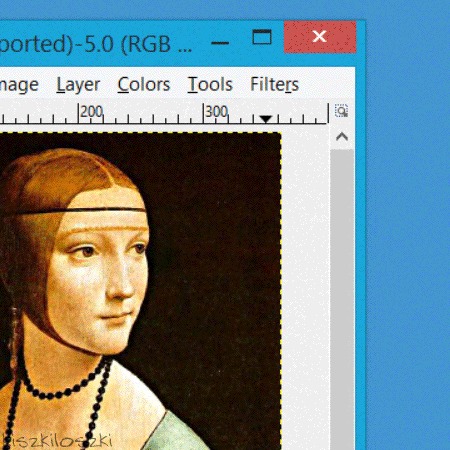

Необузданные искусствоведческие гифки

Франсис Гойя «Сатурн, пожирающий своего сына»

Самая известная у этого гиф-аниматора — Да Винчи редактирует «Девушку с горностаем»

Йозеф Хельмонский и Жан Франсуа Милле

Painters gonna paint.

Эдвард Хоппер. Самые чистые окна в истории искусств.

Паранормальные явления.

Рене Магритт «Голконда»

Все работы вот здесь: http://kiszkiloszki.tumblr.com/

Официальный музейный кот Серпуховского историко-художественного музея

Это кот. Его зовут Марай. В Серпуховский музей он пришёл без спроса в 2014 году, и с тех пор там живёт.

А в этом году работники музея к 1 апреля выпустили пресс-релиз о том, что кот Марай официально принят к ним на работу в качестве вахтёра.

Местная пресса нехило повелась и звонила в музей, чтобы взять интервью у нового работника и всё такое.

В общем, Марай теперь действительно работает в музее с 9 до 17 с перерывом на обед и предоставлением спального места. Есть подозрения, что без записи в трудовой книжке.

Как думаете, пора менять школу?

Сын заканчивает первый класс. Вот три фразы, которые я не слышала от него ранее, и которые говорят всё о тех неакадемических навыках, что можно приобрести в школьных стенах.

2. Мы этого ещё не проходили

3. Я не могу, я стесняюсь

Вводные данные:

- читает много и хорошо (и вслух, и про себя), все эти дурацкие тесты на скорость чтения пройдены лучше всех в классе;

- складывает и вычитает свободно в пределах нескольких тысяч, разрядную систему сечёт; таблица умножения ещё не вся, но суть понимает; начал изучать деление;

- ждёт, когда уже начнётся изучение физики, химии и биологии, не верит, что ещё не меньше 4 лет ждать.

Вопрос: менять школу или мириться с тем, что есть — в страхе поменять шило на мыло — и перейти в другую уже к средним классам?

Огромный каталог советских и российских документалок

На всю жизнь хватит! На сайте net-film (http://www.net-film.ru/) — дикого размера собрание отечественных художественных и документальных фильмов, репортажей, рекламных роликов с начала века и до сегодняшних дней.

Все каталоги здесь: http://www.net-film.ru/catalogs/

Есть и минус: на ютюб они мало что выкладывают, только на сайте можно посмотреть.

1963 год, Леннаучфильм. «Полёт к тысячам звёзд». Научпоп, который не стыдно показать детям и сегодня.

О вечном конфликте поколений

В XV веке один венецианец со звучным именем Иеронимо Скварчафико, глядя на «современных детей», жаловался, что появление книгопечатания приведёт к интеллектуальной лености. Люди станут менее прилежными, когда подлежащий усвоению материал будет дешевым и доступным, как уличная девка. В головах возникнет невероятная каша.

Только за XX век и начало XXI мы пережили затяжной страх перед телевидением, уродующим наших детей; перед компьютером, уродующим наших детей; перед видеоиграми, уродующими наших детей; перед социальными сетями, уродующими наших детей; перед мобильными гаджетами, уродующими наших детей. Опасения и тревоги просто не успевают улечься — стоит чуть подрасти предыдущему «изуродованному» поколению, тут же появляется новый объект для фобии, к которой это поколение благополучно и подключается. Сами подумайте: от печатных книг до печатных газет прошло около десяти столетий (торговля книгами была налажена в Греции V в. до н.э., а первые газеты, печатаемые вручную с оттисков, появились в Китае в V в. н.э.); ещё десять столетий пришлось ждать до станка Гутенберга; и ещё четыре столетия — до радио и телевидения. Человечество располагало достаточным количеством времени, чтобы смириться с изменениями, впустить их в свою повседневность и считать той самой нормой, по которой ещё наши деды росли.

Именно в последнее десятилетие происходит уникальная ситуация: растёт поколение, которое не застало эту планету без интернета, мобильных устройств и состояния «всегда на связи». А воспитывается это поколение теми, кто рос без постоянного доступа к сети, без Википедии в качестве киберпротеза для памяти и без развлечений, льющихся из каждого утюга.

В английском языке есть такой неологизм — juvenoia («ювенойя»), нечто среднее между паранойей и юностью, специфическое переживание за подрастающее поколение, характеризующееся одновременно волнением за его будущее и осуждением за его образ жизни. Точно неизвестно, откуда термин взялся, но его активно эксплуатировал в своём исследовании «Интернет, безопасность молодёжи и проблема страха перед новыми поколениями» Дэвид Финкельхор.

Ювенойя — и есть та самая фобия изменений, продиктованная вопросом: «Кто знает, куда нас приведут эти перемены? Мы выросли так, и ничего. А в интернете секс, насилие, агрессия и куча опасностей». Не сказать, что эта фобия совсем не оправданна, но вот результаты Финкельхора говорят, что зря мы так переживаем. Статистические данные американского Центра исследования преступлений против детей с 1995 по 2010 годы показывают, что с распространением интернета уровень детской преступности, показатель подростковых суицидов, количество подростковых беременностей в США… Значительно снизились (значительно — это от 33 до 61% в зависимости от показателя).

Похоже, что главный источник опасений поколения родителей сегодняшних детей и подростков — стандартное взрослое «я лучше знаю, я жизнь прожил».

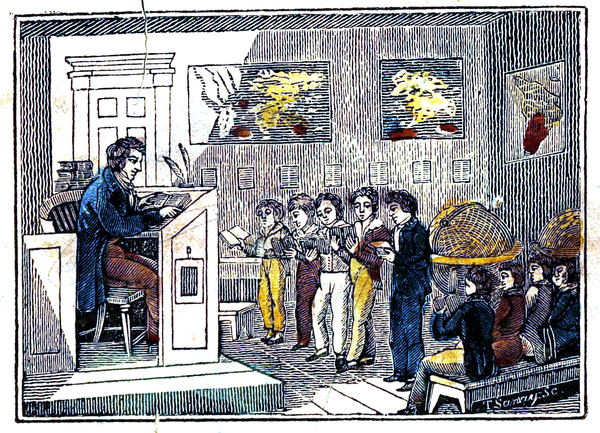

Школа, 1835 г.