Паспорт и прописка в Российской империи

Рассказ из серии о том, что и как было устроено в поздней Российской империи.

Все (да хотя бы из художественной литературы) знают, что в старой России тоже были паспорта и прописка. Многие ошибочно полагают, что это нечто близкое к современным реалиям, сохранившим старые названия. Как бы не так.

Приписка и сословной строй

Большая часть жителей Российской империи — крестьяне, мещане, купцы, цеховые ремесленники, потомственные дворяне — относились к сословиям, имевшим самоуправление. Члены духовного сословия и казаки походили более на военных: вместо самоуправления у них было ведомственное начальство. Все эти люди были приписаны к определенным сословным обществам, крестьяне и казаки к сельским, а все остальные — к городским.

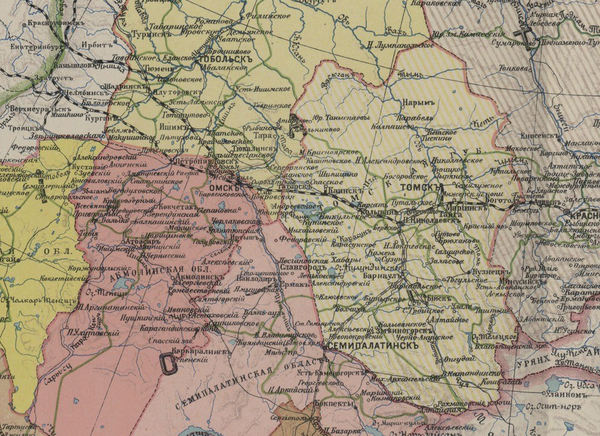

Приписка означало лишь то, что эти лица были занесены в списки, которые велись в волостных правлениях, мещанских, купеческих и ремесленных управах. Уже с эпохи Александра II никто не заставлял людей жить там, где они были приписаны (два важных исключения — евреи и казаки на льготе). Если мы, для примера, читаем в старой газете, что в Москве ограбили бухгалтера такой–то фирмы, крестьянина Воронежской губернии Иванова, это вовсе не значит, что Иванов только что или когда–либо пахал землю под Воронежем. Возможно, он не бывал там десятилетиями, а может быть, он даже и родился в Москве.

Надо также понимать, что фабрично–заводские рабочие вообще не составляли сословия. Подавляющее большинство их в приписном смысле являлись крестьянами.

Как получилось так, что миллионы людей были приписаны там, где они не жили и не собирались жить? Всё очень просто — быть членом сельского общества было чуть–чуть выгодно, даже если у тебя не оставалось в деревне ни надельной земли, ни хозяйства, ни дома. В крайнем случае, сельское общество, в отличие от мещанского, было обязано прокармливать своих обнищавших одиноких стариков. С тех, у кого не было дома и земли, сельские общества вообще не собирали деньги, а мещанские общества собирали (хотя и немного). Итак, перечисление из крестьян в мещане было бесполезной процедурой, которая не дала бы ничего полезного, и только зря отняла бы время.

Прописка

Часть жителей империи подлежала прописке, то есть регистрации места фактического проживания в полиции (представление паспорта в полицию именовалось явкой). Прописка была чисто уведомительной и бесплатной процедурой, и никто не мог воспретить человеку, имевшему вид на жительство (см. далее) прописаться там, где он пожелал.

Прописка существовала далеко не везде. Для начала, в сельской местности прописки не существовала вообще. Для городов же ситуация была разной.

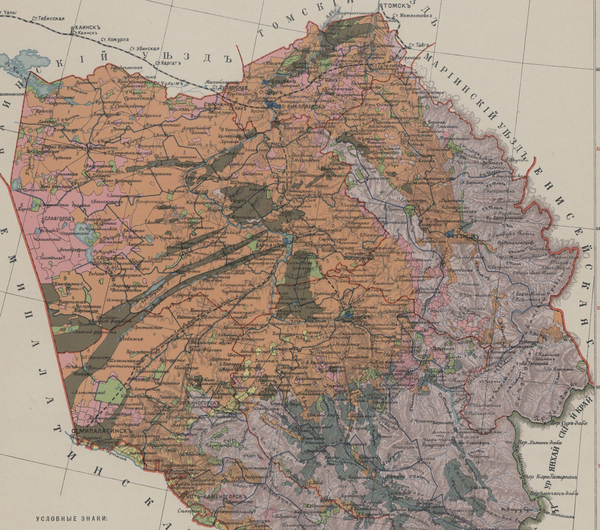

В меньшей части городов действовала система, более всего походившая на современную прописку: наличие вида на жительство и его прописка требовались от всех поголовно, в том числе и от коренных горожан. Список таких населенных пунктов (их насчитывалось 41), похоже, был составлен кем–то в бреду: в него входили и крупные города, и совершенно ничтожные поселки. Важно, что в списке были и Петербург, и Москва.

В других городах была введена обязательная явка паспортов. Явка не требовалась от тех, от кого не требовалось и наличие паспорта: от приписанных к этому же городу, от крестьян этого же уезда, от крестьян любого уезда, проживавших ближе 60 верст к городу. Таким образом получалось, что беспаспортных местных учитывали городские сословные общества, а паспортизированных приезжих — полиция.

Обязательная явка паспортов была постоянно введена приблизительно в 220 городах (из 1220 городов империи): почти во всех губернских, в крупнейших уездных, и в больших заводских поселениях. Важно, что когда в любом населенном пункте вводилось положение чрезвычайной или усиленной охраны, явка паспортов также становилась обязательной. В период революции (1905–1907) в таком положении находилось около 80% городов страны, а в более тихий послереволюционный период — около 20–25% (по численности населения).

Собственно прописка была обязанностью домовладельца. Въезжая в дом, жилец отдавал на день–два паспорт дворнику, и получал его обратно со штампом. За нарушение правил прописки самих нарушителей штрафовали слабо (15 копеек в день, но не более 10 рублей), а домовладельцев и хозяев гостиниц сильно (50 рублей).

Во всех остальных городах, прописка от от лиц, которые не были приписаны к городским сословным обществам, не были крестьянами того уезда, в котором находится город, а также не были крестьянами любого уезда, проживавшими ближе 60 верст от города, не требовалась, требовалось только иметь паспорт. Полиция имела право спросить у всякого паспорт и наложить штраф, если такового не оказалось (не при себе, а в принципе), но собственно регистрация проживающих не велась.

Не было обязательной прописки и в сельской местности. Жители других уездов, проживавшие на селе, также должны были иметь при себе паспорт.

Важное исключение составляли фабрично–заводские рабочие. Всякий фабрикант, даже если его предприятие находилось вне города, был обязан нанимать только людей, имевших паспорта.

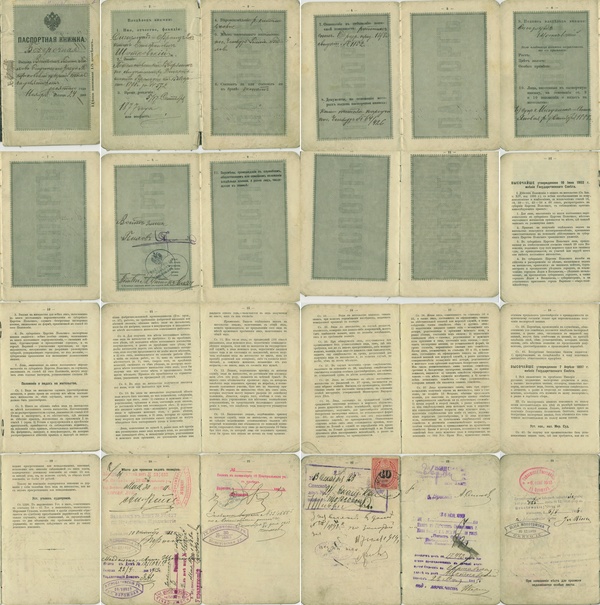

Виды на жительство / паспорта

Тот, кто желал жить вне места приписки, либо не в своем уезде (или в городе чужого уезда, до которого более 60 верст), либо в городе, в котором введена обязательная явка паспортов, должен был получить вид на жительство. Вид на жительство — это собирательное название, видами на жительство являлись паспорта (документы с ограниченным сроком действия), паспортные книжки (бессрочные документы) и разные временные справки, которые выдавали потерявшим паспорт, студентам, отпущенным на каникулы и в тому подобных особых случаях.

До 1906 года крестьяне и мещане получали только пятилетние паспорта, и при этом только по месту своей приписки (впрочем, это разрешалось делать заочно, выписывая паспорт по почте). Должники, не уплатившие сословные сборы, получали паспорта лишь по особому разрешению своего общества. Всем остальным сословиям выдавались бессрочные паспортные книжки.

После революции, в 1906 году, порядок резко либерализовали. Во–первых, бессрочные паспортные книжки стали выдавать всем поголовно. Во–вторых, их стали выдавать в полиции по месту фактического жительства, работы или владения недвижимостью, то есть там, где это было наиболее удобно. В–третьих, паспорта стали выдавать всем желающим независимо от налоговой задолженности. В результате такой реформы получение паспорта перестало быть предметом хлопот и беспокойства для большей части жителей империи.

Паспорта можно было получить на селе в волостных правлениях, а в городе в мещанских, купеческих и ремесленных управах, а также и в полиции. За паспортом можно было обращаться и к иным должностным лицам — уволенные чиновники получали их у служебного начальства, неслужащие потомственные дворяне — у предводителей дворянства.

В паспортах не было фотографий. Вначале в них вносили рост и приметы, но это было до такой степени бесполезно, что к началу 20 века эту информацию из бланка паспорта убрали. Никакой процедуры выписки, при которой прописка прослеживалась бы непрерывно, не существовало. Таким образом, условный крестьянин Иванов, уехав, скажем из Петербурга жить в свой уездный город (где он мог жить без паспорта), мог запросто отдать паспорт своему приятелю Петрову. Даже если бы полиция, задержав Петрова, решила проверить подлинность его документов и запросила волость, к которой был приписан Иванов, оттуда бы ответили: "да, паспорт настоящий, Иванов у нас имеется, но сейчас он куда–то уехал".

Революционеры и профессиональные уголовники широко пользовались этим. Разумеется, описанные выше "неуязвимые" настоящие паспорта на других лиц, не заявивших об их пропаже, ценились более всего. Но даже и с чисто поддельным паспортом вероятность попасться была невелика — единственным методом проверки был запрос у того, кто выдал паспорт ранее, а это была долгая процедура, и полиция обычно не хотела месяцами держать под арестом людей, чья единственная вина состояла в смазанной печати или помарках в паспорте. Профессиональные революционеры обычно нагло крали пустые паспортные бланки в полицейской части, и заполняли их сами, переводя печать с настоящего паспорта при помощи яйца — вот как плохо были поставлены защита от подделки и хранение бланков.

Для чего это было нужно?

До начала Великих реформ паспортная система сохраняла первоначальный смысл, каковым был тотальный контроль над проживанием и перемещениями населения. С момента освобождения крестьян и отмены рекрутского набора задачи сузились — правительство продолжало реально контролировать лишь налоговых должников и призывников. С 1906 года система была еще более смягчена. Теперь она имела реальное значение лишь для отдельных контролируемых групп, каковыми были:

— евреи, имевшие (за некоторыми особыми исключениями) право жить лишь в черте оседлости, и при том только в городах;

— казаки на льготе (то есть, грубо говоря, подлежавшие мобилизации первой очереди);

— состоящие под гласным надзором полиции, административно ссыльные и высланные (у них были особые справки вместо паспортов);

— проститутки (у них были заменительные билеты вместо паспортов);

— государственные служащие, учащиеся и студенты (паспорта у них были, а вот прописать их могли только при наличии специального увольнительного, отпускного или командировочного удостоверения);

— фабрично–заводские рабочие (только на то время, которое они оставались рабочими).

Для понимания работы системы надо осознавать, что единственной целью явки паспортов было то, что человеку, не имевшему право на проживание в данном населенном пункте (еврею, ссыльному и т.п.) было некуда деваться. Где бы он не поселился (даже в квартире знакомых), его тут же заложил бы домовладелец, боящийся штрафа. А вот информацию о прописавшихся полиция никуда не передавала, она так и оставалась в пределах канцелярии участка, не выполняя никакой полезной для государства функции.

Для всех остальных подданных паспортная система весьма мало что значила. Но с одним важным исключением: паспортная система усилила архаическую власть домохозяина над членами семьи. Женщины и дети (мальчики до 17 лет, девочки до замужества или до 21 года) были вписаны в паспорт мужчины. Замужним женщинам, для получения отдельного паспорта (то есть раздельного проживания с мужем) требовалось его согласие, и это было причиной бесчисленных семейных трагедий.

ссылка на фотографию паспорта с высоким разрешением, можно прочитать все тексты: http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/73/InternalPassport–RussianEmpire1910.jpg