Этот пост рассказывает о том, как была устроена дисциплинарная система в послереформенной (призывной) царской армии. Весь пост сделан по книге А.Анисимова "Воинский устав о наказаниях, разъясненный мотивами, на которых он основан, и решениями Главного Военного Суда" (link). Книга, являющаяся комментарием к закону и сборником судебных прецедентов, содержит в себе несколько сот кратких и жутких историй, приключившихся с нашими предками, и, благодаря многочисленным цитатам, содержащим оскорбления, которыми солдаты награждали офицеров, позволяет нам услышать голос простого человека, умершего сто лет назад и не оставившего на земле иных следов.

Как была устроена система наказаний в армии

Одновременно с рекрутчиной (то есть в начале 1870–х) в русской армии настал конец и ужасным телесным наказаниям. Теперь дисциплина поддерживалась таким способом, который на первый взгляд казался цивилизованным. Наказания для военнослужащих разделялись на две группы: дисциплинарные и уголовные.

Дисциплинарные наказания накладывались начальником, без особых церемоний, самым тяжким из них был месячный арест в карцере / 20 суток строгого ареста (на хлебе и воде) / 8 суток усиленного ареста (в темном карцере). Дисциплинарные наказания налагались за все вообще маловажные проступки, нарушение общественного порядка и благочиния — то есть за что угодно по усмотрению начальства, и обжаловать их было нельзя.

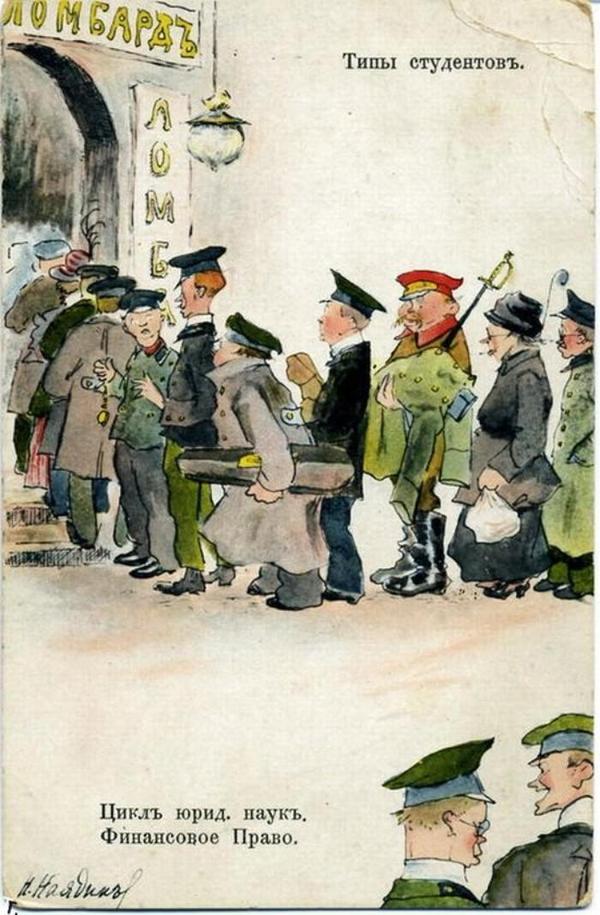

С уголовными наказаниями всё было сложнее. Уголовные проступки и преступления рассмаривались судом, который не сильно отличался от гражданского. Предусматривалось и предварительное следствие, и поддержание обвинения прокурором, и представление подсудимому бесплатного защитника, на приговоры можно было приносить апелляцию. Для нетяжких преступлений собирали временный полковый суд, в котором все эти роли выполняли полковые офицеры, назначенные ad hoc, а первой инстанцией для тяжких предступлений и апелляционным судом был окружной военный суд, в котором работали профессиональные военные юристы, закончившие особую академию. Кассационные жалобы рассматривал Главный военный суд. Специфическими наказаниями для военных были одиночное заключение в военной тюрьме (от 1 до 4 месяцев) и отдача в дисциплинарный батальон (от 2 до 3 лет); наказания были равными по тяжести и зачитывались друг за друга день за день. Интересно, что разрыв по срокам не был заполнен — не получил 4 месяца, сразу получай 2 года. Каторга (от 4 лет) была общая с гражданскими.

Теперь расскажем о наиболее распространенных злодеяниях военнослужащих и наказаниях за них.

Солдат не оказал уважения

Самым массовым военным преступлением было неоказание с намерением начальнику должного уважения или неприличное с ним обращение (ст. 95). За это злодеяние, совершенное нижним чином по отношению к офицеру, полагалось от одного до четырех месяцев одиночного заключения в военной тюрьме. Военная юстиция довела расширительное толкование этой статьи до такого состояния, что под нее можно было подвести (это, кстати, официальный термин судебного языка той эпохи) всё, что угодно. В частности, уже ответ начальнику в повышенном тоне, при уставном и вежливом содержании речи, был достаточен для приговора. Вот еще примеры:

— солдат, наказываемый за что–то офицером, спокойно и без намерения оскорбить (что признавал суд) заметил "охота вам, Ваше благородие, кровь христианскую пить";

— солдат во время учебных занятий сказал начальнику "вы меня мучите, тираните своим учением, мне приходится либо бежать, либо повеситься";

— писарь в канцелярии писал личное письмо; делопроизводитель потребовал показать бумагу, на что писарь сказал: "это мой секрет, касающийся собственно меня" и прикрыл письмо руками;

— офицер спросил своего денщика, желает ли тот служить у него денщиком, на что тот ответил, что не желает, а желает служить во фронте (видимо, единственный возможный ответ на такой вопрос, не составляющий преступления был "рад стараться, ваше высокоблагородие").

Солдат оскорбил чувства

Значительно более серьезным преступлением было оскорбление начальника (ст. 97). Если нижний чин, оскорблял офицера при исполнении служебных обязанностей, ему давали от двух до трех лет дисциплинарного батальона. В принципе, суды подводили под эту статью любой случай, когда нижний чин обратился к офицеру на ты. Другие оскорбления бывали вот такие:

— рядовой, получив от офицера замечание за неотдание чести, отошел и с раздражением плюнул в сторону;

— рядовой, арестованный за что–то офицером, сказал ему: "капитан, вы ответите за мое арестование, отведите меня к подполковнику";

— рядовой заспорил с врачом военного госпиталя по поводу того, что его выписали в часть слишком рано, и для выражения неодобрения показал врачу детородный член;

— унтер–офицер, объясняясь с поручиком, размахивал руками и неумышленно толкнул его в грудь;

— унтер–офицер подошел к стявшему в строю рядовому и желал поправить его шинель, но тот без умысла к насилию отвел его руку.

А вот как выглядело неповиновение (ст. 105), за которое также давали от двух до трех лет военно–исправительных рот:

— во время суда по другому преступлению обвиняемый солдат на вопрос судьи о виновности ответил, что служить не желает и судиться не хочет (разумеется, 2–3 года за такое высказывание добавили к его сроку по первому обвинению);

— солдат, несмотря на неоднократные приказания начальника стоять смирно, продолжал делать движения;

— один солдат взялся сшить другому сапоги; возник конфликт и солдат–заказчик пожаловался фельфебелю, фельдфебель велел отдать сапоги заказчику, на что первый солдат заявил, что сапог не отдаст, пока ему не заплатят уговоренные деньги (подчеркиваем, что речь идет о частных, внеслужебных отношениях солдат);

— солдаты, будучи недовольны назначением ротного командира, не ответили на его приветствие.

Солдат полез в драку

И наконец, самое ужасное наказание ждало тех, кого обвинили в нанесении начальнику удара, поднятию на него руки или оружия, а также в любого рода насильственном или крайне дерзком действии (ст. 105). Наказанием таким преступникам была каторга от двенадцати лет до бессрочной (опять же, если преступление совершалось против офицера при исполнении). Вот в чем такие злодейства выражались на практике:

— рядовой оттолкнул фельфебеля, который хотел удержать его от входа в казарму (рядовому повезло, что он оттолкнул фельдфебеля, а не офицера, ему досталось не от 12, а от 4 до 6 лет каторги);

— рядовой умышленно и неоднократно наступал на ноги начальнику.

Что именно защищал закон

Закон, несмотря на все декорарации, на самом деле подчеркивал, что он защищает не столько воинскую дисциплину в целом, сколько офицеров от солдат. Одни и те же преступления (например, побои), если они совершены нижним чином по отношению к офицеру, наказывались свирепо (как то описано выше), нижним чином по отношению к старшему нижнему чину — заметно мягче, офицером по отношению к старшему офицеру — еще мягче, а уж офицером по отношению к нижнему чину — совсем мягко. Да и сами наказания для офицеров и солдат на самом деле были разными: арест для офицера был просто домашним арестом, а для солдата сидением в карцере и спаньем на голых нарах; там, где солдата отправляли в исправительные роты, офицера просто увольняли со службы, и т.п.

В теории, на каждом смотре отводилось время для подачи нижними чинами жалоб. Офицеры должны были отойти от строя, и желающие могли заявить жалобу начальнику напрямую, минуя промежуточных командиров. Но все знали, что на самом деле пожаловавшийся только навлечет на себя неприятности, а жалоба, скорее всего, кончится ничем. Жалобы на избиения, оскорбления и т.п. неизменно заминались, единственное, с чем начальство могло помочь разобраться — это совсем уж наглое раскрадывание офицерами частных средств солдат.

Военные юристы тешили себя тем, что они служат закону, пусть и очень суровому. Они пытались сформировать юридически состоятельную судебную практику, создать прецеденты, заполняющие неясности закона. Военные суды, очень расширительно трактовавшие закон, при этом внимательно рассматривали те случаи, когда обвиняемые заявляли об отсутствии события преступления, имели алиби и т.п. В военных судах было 8–10% оправдательных приговоров (а в гражданских — до 40%), для современной российской судебной системы это невероятно высокий уровень.

Но, увы, нижние чины не умели оценить эти усилия. Им просто казалось, что они попали в ад. Правоприменение, за которым, в принципе, стояли состоятельные юридические соображения, в том виде, в котором оно доходило до солдат, в их глазах было просто садистским издевательством. Уголовные наказания за простое проявление эмоций, за выражение нейтральных мнений перед начальником, за попытку прикрыться, когда тебя избивают (незаконно избивают!) — всё это расходилось с представлением простого человека о рациональном устройстве сообщества людей и элементарной справедливости.

Простые вопросы начальника — типа "тебе понравились щи?" — вызывали у солдата ужас; он подозревал (не без основания) что за ответ вроде "щи слишком соленые" он может угодить в тюрьму. Солдаты, плохо приноровившиеся к армейской жизни, часто столь сильно паниковали, что просто не отвечали ни на какие вопросы старших офицеров (кстати, за это тоже можно было угодить в карцер) или бессмысленно лопотали "рад стараться, Ваше Благородие".

Последствия такой дисциплинарной системы были весьма обширными. Важнейшее из них — полная потеря контакта между солдатами и офицерами в тех частях, где начальство было настроено на установление строгой уставной дисциплины. Вторая проблема — распространенность рукоприкладства. Ситуация, в которой рукоприкладство запрещено, но законные наказания чрезмерно жестоки, приводила к тому, что провинившихся негласно били взамен законного наказания с их невольного согласия — избиение представлялось нижнему чину лучшей альтернативной отлачи на три года в дисциплинарный батальон, а это давало гарантию, что избитый не пожалуется. И то, и другое внесло существенный вклад в критическое снижение боеспособности армии, приведшее к ее поражению в Русско–японской войне и к неудачам в Первой мировой, а затем и к революции.

Бесхвостая лошадь

А причем тут бесхвостая лошадь? Русский человек изобретателен и догадлив. Военные юристы строили систему, в которой под статьи Устава наказаниях можно было подвести всё что угодно, а солдаты тем временем искали, с большой опасностью для себя, дыры в этой системе. Что бы такое сделать, чтобы уязвить начальство и не попасть под суд? В 1883 году двое безымянных кавалеристов наткнулись, наконец, на такую дыру. Рассорившись с вахмистром они, с целью причинить ему неприятность, отрезали хвост у его лошади. Дело слушалось в трех инстанциях, и наконец Главный военный суд постановил, что их поступок, пусть и непохвальный, не находит себе соответствующих определений в уголовных законах, что освобождает их от ответственности. Бороться и искать, найти и не сдаваться.