Франц Рубо. Живой мост: что на самом деле изображено на картине

Картина Франца Рубо "Живой мост" (1898), если посмотреть на нее издалека, кажется обычным батальным полотном. Приглядываясь, мы видим, что на картине происходит нечто неладное: тяжелая пушка едет через промоину, заваленную телами живых солдат, и вот–вот задавит их насмерть. Современным искусствоведом происходящее описано так:

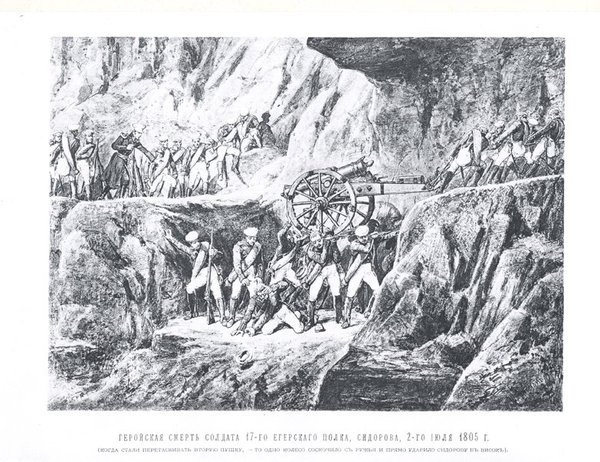

Сюжетом этого произведения послужило реальное событие, произошедшее во время русско–персидской войны 1804— 1813 гг. Небольшой отряд нашей армии в 350 штыков, ядро которого составлял шефский батальон 17–го егерского полка, отступал под натиском 30–тысячной армии Аббас–Мирзы. Путь преградила глубокая промоина, преодолеть которую две имевшиеся в отряде пушки не могли. Ни времени, ни материалов для строительства моста не было. Тогда рядовой Гаврила Сидоров со словами: «Пушка — солдатская барыня, надобно ей помочь» первым лег на дно ямы. За ним устремились еще человек десять. Пушки перевезли по телам солдат, при этом сам Сидоров погиб от полученной черепной травмы.

Так как во всей этой истории есть нечто, возмущающее нравственное чувство, а сама она находится на грани правдоподобности, я решил разобраться в деле поподробнее.

Исторический контекст

Картина изображает один из эпизодов русско–персидской войны 1805–1813 годов — героическое отступление маленького отряда полковника Карягина от огромного персидского войска под началом 15–летнего наследника престола Аббаса–мирзы, имевшее место в Карабахе в июне 1805 года. Сколько именно было персов — мы не знаем, по русским источникам 20 тысяч, чему верить невозможно. В любом случае, отряд Карягина дрался с превосходящими силами врага смело, не сдавался, смог дождаться подмоги, и большая часть людей спаслась.

Война на Кавказе и в Закавказье на тот момент шла за азербайджанские ханства, традиционно являвшиеся вассалами каджарских шахов. Русские, имевшие хорошо подготовленную и вооруженную, но маленькую (главная война идет в Европе, до Аустерлица осталось 5 месяцев) армию, вели себя весьма агрессивно. Вначале они подписывали с различными владетелями мирные договоры, а затем, набравшись сил, проглатывали их (как только что вышло с Картли–Кахетинским царством). Персы, армия которых пребывала в позорном состоянии (у каджаров всё пребывало в позорном состоянии) действовали не умением, а числом — в среднем у них было в пять раз больше войска. Это приводило к неустойчивому равновесию, и в течение 7 лет русские и персидские отряды с короткими перерывами гоняли друг друга туда и сюда по горам и равнинам относительно небольшого театра военных действий, то занимая, то оставляя различные местности. Только в 1813 году русские напряглись и выгнали персов навсегда, а нынешние Армения и Азербайджан были присоединены к империи.

Откуда Рубо взял свой сюжет

Первый раз подвиг Гаврилы Сидорова упоминается в книге давно забытого писателя Дмитрия Бегичева "Быт русского дворянина в разных эпохах и обстоятельствах его жизни" (1851 год). Книга представляет собой своеобразную смесь мемуаров и публицистики патриотического направления. Рассказ о подвиге Гаврилы идет со слов некоего не называемого по имени полковника, свидетеля происшествия; повествование очевидным образом беллетризовано.

Самое неожиданное, что мы видим из этого рассказа — подвиг описывается совсем не так, как он изображен на картине Рубо. Когда пушка оказывается на краю небольшой, но непреодолимой промоины, сообразительный Гаврила придумывает построить из связанных ружей мост. Воткнутые в землю штыками ружья становятся опорами, а положенные на них горизонтальные ружья служат балками. Ружья плохо годятся для сооружения мостов, и солдаты поддерживают конструкцию с краев, чтобы она не развалилась. Первая пушка переезжает через импровизированный мост благополучно, вторая срывается, ударяет Гаврилу колесом, и он погибает от черепно–мозговой травмы. Все остальные солдаты остаются невредимы.

Затем подвиг Гаврилы попал в пятитомную "Кавказскую войну" официального военного историка полковника Василия Потто (1887 год). Это издание уже можно считать научным (Потто очевидно работал с военными архивами), но, увы, оно не снабжено необходимыми ссылками и ограничивается российскими источниками (впрочем, никакие российские историки персидские документы читать не умеют и не собираются и по сю пору). Изложение в книге ведется в приподнятом стиле и имеет оттенок официозной пропаганды. Понятно, что Рубо в поисках годных сюжетов прочитал именно эту книгу.

Потто сообщает, что кроме истории Бегичева ему был доступен отчет туземного проводника, из которого видно, что "четыре солдата легли в канаву и пушка проехала по ним", в донесениях же командира отряда подвиг не отражается (Потто объясняет это большой занятостью Карягина). Потто однозначно присоединяется к версии Бегичева.

Итак, мы видим, что Рубо, мягко говоря, модифицировал доступный ему исторический источник, согласно которому солдат погиб в результате несчастного случае при переправе пушки через остроумно построенный из подручных средств мостик.

Возможен ли живой мост технически?

6–фунтовая полевая пушка начала XIX весила (без передка/зарядного ящика) 680 кг. Допустить, что из связанных ружей, поддерживаемых людьми, удастся построить некоторую конструкцию, выдерживающую точечную нагрузку в 340 кг, можно. Из рассказа понятно, что такая конструкция была неочевидной (до нее догадался только один солдат), а работала она на грани аварии. Длина ружья той эпохи (без штыка) — 140–150 см, а орудийная запряжка без всяких мостиков могла преодолевать препятствия глубиной до 50–60 см (лимитом был размер колеса, запас тяги у четырех лошадей имелся); следовательно, в данном диапазоне глубин препятствия мост из ружей мог оказаться практически пригодным.

Между тем, идея закладывать канаву телами людей представляется технически невыполнимой. На полотне мы видим в канаве восемь солдат, объем которых составляет (даже при неплотной укладке), никак не более одного кубического метра, то есть, при длине тела 1.6 м, 0.6 м2 поперечного сечения канавы. Во–первых, через такую канаву пушка со 130–сантиметровыми колесами могла переехать и сама, а во–вторых, даже если канава и была слишком обрывистой для пушки, то 350 солдат, составлявших отряд, могли закидать ее грунтом или камнями за пять минут. И даже если предположить, что камней рядом нет и в отряде нет лопат, хоть какое–нибудь имущество общим объемом в 1м3, которым можно было бы заполнить канаву, явно имелось — для начала следовало использовать для этого зарядные ящики.

Местность, на которой разворачивается действие картины, совсем не соответствует рассказу. Отряд Карягина двигался из Шахбулага (Şahbulaq qalası) в Мухрат (Kiçik Qarabəy). Оба пункта соединены дорогой, идущей по Ширванской долине; но сам–то Мухрат находится уже в горах Карабахского хребта, на 300м выше долины. Сомнительно, чтобы наверх в горы шла идеальная дорога, а вот на равнине неожиданно попалась одна–единственная промоина, через которую невозможно перетащить пушку. Очевидно, что по горной местности пушки либо не возили, либо их сопровождали саперы, у которых были как минимум лопаты, доски, веревки, анкерные колья и мешки для переноски грунта; в противном случае солдаты, телами которых можно было закладывать препятствия, скоро бы закончились. В мемуарах участников Кавказских войн остановки колонн перед препятствиями и вызов саперов для из преодоления упоминаются непрестанно. Пример прекрасной работы саперов мы можем увидеть на картине того же Рубо "Штурм Ахульго" (в комментариях).

Основа моральной коллизии: оторвавшийся вагон и толстяк

Моральная коллизия, содержащаяся в идее переезда пушки через промоину по телам людей, становится ясной, если мы ознакомимся с двумя современными задачами по прикладной этике.

Задача А. Отцепившийся вагон мчится по путям. На главном пути стоят не замечающие вагона пять человек, на боковом — также не замечающий вагон толстяк. Вы стоите рядом со стрелкой. Этично ли будет перевести вагон на боковой путь, тем самым пожертвовав одним человеком для спасения пяти?

Задача Б. Отцепившийся вагон мчится по путям. На главном пути стоят не замечающие вагона пять человек. Вы стоите на мостике над путями. Рядом с вами стоит толстяк. Если вы столкнете толстяка с мостика, вагон затормозится об него, и пятеро спасутся (если спрыгнете сами — нет). Этично ли будет столкнуть толстяка под вагон, тем самым пожертвовав одним человеком для спасения пяти?

Если вы считаете, что стрелку перевести можно, но сталкивать толстяка с мостика нельзя, вам следует ответить на еще один вопрос: в чем разница между двумя случаями, ведь последствия и там, и там одинаковые?

Этика — не математика, и единственного правильного ответа тут нет. Близкое мне объяснение состоит в том, что в первом случае вагон перенаправляется посредством стрелки, а толстяк погибает как человек, он сам выбрал для себя прогулку по железнодорожным путям, занятие, содержащее в себе некоторую вероятность быть задавленным, и эта вероятность для него реализовалась. Во втором же случае толстяк погибает не как человек, а как предмет, как живой тормоз, а использовать человека как предмет, груз, вещество, контейнер с биоматериалами и т.п. есть заведомо аморальное дело. В том числе, даже если он сам согласен на такое использование.

Тем, кто еще не усвоил такой этический подход, поможет Задача B. У врача–трансплантолога на отделении умирают пять пациентов, которым уже не дождаться донорского органа. Одному нужна печень, другому почки, третьему сердце и т.п. Опечаленный врач выходит в коридор, и видит там случайно забредшего на отделение толстяка. У толстяка совершенно здоровые печень, почки, легкие....

Почему была написана эта картина

Мы видим, что авторы середины и второй половины 19 века, пересказавшие (или придумавшие) историю подвига Гаврилы Сидорова, отнюдь не представляли его злосчастным толстяком из приведенных выше примеров. Напротив, в поведении Гаврилы подчеркивались инициативность и сметливость, соединенные со смелой готовностью нести разумные риски. Гаврила выступал в их рассказах как деятель, принявший ответственность на себя в обход затупивших офицеров.

Рубо переделал историю в совсем ином ключе. Солдаты послушно (и даже с некоторой радостью) идут на бойню. Они отказываются от человеческого достоинства и активности, превращая себя в строительный материал, который сейчас будет раздавлен колесами орудия. Гаврила Сидоров как индивидуум исчезает, и солдаты сливаются в неразличимую массу. Но даже Рубо счел важным подчеркнуть, что солдаты ложатся под колеса добровольно — офицеры, приказывающие подчиненным подобным образом жертвовать собой (то есть сталкивающие толстяка на рельсы) еще казались ему отвратительными.

Почему это произошло? Мне кажется, что, как это всегда бывает, художник интуитивно уловил дух наступающей эпохи. Россия, после долгого правления царя–миротворца, снова начала точить когти. Агрессивность военного командования и правительства в целом постепенно повышалась. С кем и зачем воевать, пока что было непонятно, но желание возрастало. А вот армия уже не была старой рекрутской армией, в которой служившие 25 лет солдаты считали роту своим домом, а бесконечную Кавказскую войну — естественным образом жизни. Армия стала призывной. Как поведут себя призывники, если им придется биться за Квантунский полуостров, до которого русскому крестьянину 1905 года точно так же не было дела, как не было ему дела до Гянджинского ханства в 1805 году?

И вот тут на сцене появляется Рубо со своей сладкой ложью; Рубо говорит царю и генералам то, что им хочется услышать — русский солдат имманентно предан царю, бездумен и героичен, ему не нужно ничего для себя, он готов отказаться от человеческого достоинства, превратиться в пыль, броситься под колесницу Джаггернаута ради победы, смысла и пользы которой он сам не видит.

Картина попала в самую точку и имела большой успех. Каждому приятно восседать на колеснице Джаггернаута, под которую кидаются бесчисленные Гаврилы. Николай II, посетивший выставку в Историческом музее, купил картину для своих апартаментов в Зимнем дворце. В 1904 году началась русско–японская война. Колесо катилось и катилось по Гаврилам, увеличиваясь в размере с каждым годом. Теперь оно стало называться Красным колесом. За последующие 50 лет Колесо переехало в России более 30 миллионов Гаврил, их жен и детей. В 1918 году, в подвале Ипатьевского дома, Колесо переехало и владельца картины.

Рубо же не попал под Колесо. Художник, как оказалось, умел пересматривать свои взгляды. Перед войной Рубо, по рождению чистокровный француз, поменял национальную идентичность — он уехал в Мюнхен и принял германское гражданство. Изменилось и отношение художника к войне. В 1915 году он написал неловкую и страшную антивоенную картину "Данте и Вергилий в окопах", в которой война изображается как чистое зло, а окоп становится кругом Ада.

Рубо. Штурм Ахульго.

Обратите внимание на отличного качества импровизированный мост, построенный русскими саперами.

Рубо. Данте и Вергилий в окопах. 1915.

А вот индийский Гаврила сиганул под колесницу Джаггернаута.