Дырявый ботинок человека, жившего пять тысяч лет назад, обнаружен археологами на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии. Речь идет о редком артефакте, заявили 27.03.2018 власти кантона Цюрих.

«Найден почти полностью сохранившийся ботинок, которому около пяти тысяч лет, — говорится в сообщении, размещенном на сайте кантонального правительства Цюриха. — Таких находок в Европе было сделано менее десятка».

Внешне напоминающий лапоть полуоткрытый ботинок изготовлен из лыка. При производстве обуви в те времена применяли ленточки из лыка толщиной в полсантиметра. «Поскольку длина ботинка — 26 см, он, по всей видимости, принадлежал взрослому человеку», — отмечают специалисты. Под пяткой на ботинке зияет дырка: судя по всему, поэтому он и был выброшен хозяином.

Большинство предметов одежды каменного века крайне хрупки. Они изготавливались из растительных материалов. Швейцарские археологи называют чудом, что некоторые предметы дошли до нашего времени, не поддавшись разложению.

Подводные изыскания ведутся на озере Грайфензее на глубине 3,5 метров. На поверхность артефакты извлекаются вместе с илом, от которого затем скрупулезно очищаются в лаборатории. Для предотвращения появления микробов помещение лаборатории постоянно охлаждают, в нем поддерживают необходимую влажность.

Ботинок найден на территории общины Мау. Древние артефакты были впервые обнаружены в этой общине в конце XIX века, когда уровень озера понизился на один метр после изменения русла реки Глатт. Потребовалось более века, прежде чем в этом месте были проведены скрупулезные систематические исследования. Обнаружены культурные слои, относящиеся к трем различным культурам, сменявшим друг друга на протяжении 3800−2500 годов до нашей эры.

https://www.popmech.ru/science/news-416762-na-dne-shveycarsk...

К ИСТОРИИ ЛАПТЯ НА РУСИ

Кандидат исторических наук Д. ОСИПОВ.

В начале XX века Россию еще нередко называли страной "лапотной", вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти, ставшие своего рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, традиционно считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно. Вся русская деревня, за исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Казалось бы, что сложного несет в себе тема история лаптя? А между тем даже точное время появления лаптей в жизни наших далеких предков неизвестно по сей день.

Принято считать, что лапти - один из самых древних видов обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки - крючки для плетения лаптей - археологи находят даже на неолитических стоянках. Не дает ли это основание предполагать, что уже в каменном веке люди, возможно, плели обувь из растительных волокон?

Широкое распространение плетеной обуви породило невероятное разнообразие ее сортов и фасонов, зависящих, прежде всего, от сырья, использованного в работе. А плели лапти из коры и подкорья многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т.д. В зависимости от материала и плетеная обувь называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники ... Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка, а самыми плохими - ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.

Нередко лапти именовали по числу лыковых полос, использованных в плетении: пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти, хотя бывали экземпляры, где количество лык доходило до двенадцати. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего, как правило, в ход шли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку (подковырку).

Для праздничного выхода предназначались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черными шерстяными (а не пеньковыми) оборами (то есть тесьмой, закрепляющей на ногах лапти) или вязовые красноватые семерики . Для осенних и весенних работ во дворе более удобными считали высокие плетеные ступни, вовсе не имевшие обор.

Обувь плели не только из древесной коры, в дело шли и тонкие корни, а потому и сплетенные из них лапти прозывались коренниками. Модели, изготавливаемые из полосок ткани и суконных покромок, называли плетешками. Лапти делали и из пеньковой веревки - курпы, или крутцы, и даже из конского волоса - волосянники. Такую обувь чаще носили дома или ходили в ней в жаркую погоду.

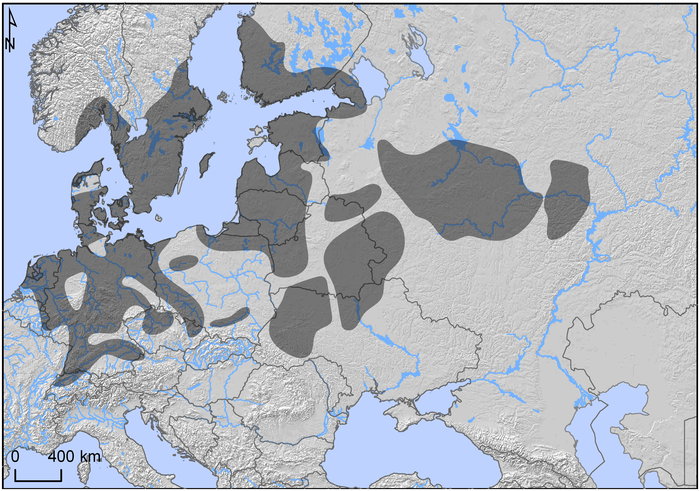

Техника плетения лаптей была тоже очень разнообразной. К примеру, великорусские лапти, в отличие от белорусских и украинских, имели косое плетение - "косую решетку", тогда как в западных районах бытовал более консервативный тип - прямое плетение, или "прямая решетка". Если на Украине и в Белоруссии лапти начинали плести с носка, то русские крестьяне делали заплетку с задника. Так что о месте появления той или иной плетеной обуви можно судить по форме и материалу, из которого она изготовлена. Например, для московских моделей, плетенных из лыка, характерны высокие борта и округлые головки (то есть носки). Северный, или новгородский, тип чаще делали из бересты с треугольными носками и сравнительно низкими бортами. Мордовские лапти, распространенные в Нижегородской и Пензенской губерниях, плели из вязового лыка. Головки этих моделей имели обычно трапециевидную форму.

Редко кто в крестьянской среде не умел плести лапти. Сохранилось описание этого промысла в Симбирской губернии, где лыкодеры отправлялись в лес целыми артелями. За десятину липового леса, арендованного у помещика, они платили до ста рублей. Снимали лыко специальным деревянным пырком, оставляя совершенно голый ствол. Лучшим считалось лыко, добытое весной, когда на липе начинали распускаться первые листочки, поэтому чаще всего такая операция губила дерево (отсюда, видимо, и известное выражение "ободрать как липку").

Тщательно снятые лыки затем завязывали по сотням в пучки и хранили в сенях или на чердаке. Перед плетением лаптей лыко в течение суток обязательно отмачивали в теплой воде. Затем кору соскабливали, оставляя луб. Из воза лык - от 40 до 60 пучков по 50 трубочек в каждом - получалось приблизительно 300 пар лаптей. О скорости плетения лаптей различные источники говорят по-разному: от двух до десяти пар в день.

Для плетения лаптя нужна была деревянная колодка и, как уже говорилось, костяной или железный крючок - кочедык. Особого навыка требовало плетение запятника, где сводились все лыки. Связать петли старались так, чтобы после продержки обор, они не кривили лаптя и не трудили ноги на одну сторону. Есть легенда, что сам Петр I учился плести лапти и что сплетенный им образец хранился среди его вещей в Эрмитаже еще в начале прошлого (XX) столетия.

Сапоги, отличавшиеся от лаптей удобством, красотой и прочностью, для большинства крепостных крестьян были недоступны. Вот и обходились лаптями. О недолговечности плетеной обуви свидетельствует поговорка: "В дорогу идти, пятеры лапти сплести". Зимой мужик носил одни лапти не более десяти дней, а летом в рабочую пору стаптывал их в четыре дня.

Жизнь крестьян-лапотников описана многими русскими классиками. В рассказе "Хорь и Калиныч" И. С. Тургенев противопоставляет орловскому мужику калужского оброчного крестьянина: "Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах" .

Как видим, даже для зажиточного крестьянина сапоги оставались роскошью, их надевали лишь по праздникам. Своеобразный знаковый смысл кожаной обуви для крестьянина подчеркивает и другой наш писатель, Д. Н. Мамин-Сибиряк: "Сапоги для мужика самый соблазнительный предмет... Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапог". А между тем кожаная обувь ценилась не дешево. В 1838 году на Нижегородской ярмарке пару хороших лыковых лаптей можно было купить за три копейки, тогда как самые грубые крестьянские сапоги стоили в ту пору не менее пяти-шести рублей. Для крестьянина-земледельца это большие деньги, чтобы собрать их, нужно было продать четверть ржи, а в иных местах и более (одна четверть равнялась почти 210 литрам сыпучих веществ).

Еще во время Гражданской войны (1918-1920) в лаптях ходила бoльшая часть Красной армии. Их заготовкой занималась чрезвычайная комиссия (ЧЕКВАЛАП), снабжавшая солдат валяной обувью и лаптями.

В письменных источниках слово "лапоть", а точнее, производное от него - "лапотник" впервые встречается в "Повести временных лет" (в Лаврентьевской летописи): "В лето 6493 (985 год), иде Володимеръ на Болгары съ Добрынею съ уемъ своимъ въ ладьях, а Торки берегомъ приведе на конихъ, и победи Болгары. Рече Добрыня Володимеру: съглядахъ колодникъ оже вси въ сапозехъ, сим дани нам не даяти, поидем искать лапотников. И сотвори Володимеръ с Болгары миръ ..."

В другом письменном источнике эпохи Древней Руси, "Слове Даниила Заточника", термин "лыченица" как название вида плетеной обуви противопоставляется сапогу: "Лучше бы ми нога своя видети в лыченицы в дому твоемъ, нежели в червлене сапозе в боярском дворе".

Историки, однако, знают, что названия вещей, известных по письменным источникам, не всегда совпадают с теми предметами, которые соответствуют этим терминам сегодня. К примеру, "сарафаном" в XVI веке называли верхнюю мужскую одежду в виде кафтана, а "ширинкой" именовали богато вышитый шейный платок.

Интересную статью по истории лаптя опубликовал современный петербургский археолог А. В. Курбатов, который предлагает рассматривать историю лаптя не с точки зрения филолога, а с позиций историка материальной культуры. Ссылаясь на накопленные за последнее время археологические материалы и расширившуюся лингвистическую базу, он пересматривает выводы, высказанные финским исследователем прошлого века И. С. Вахросом в очень интересной монографии "Наименование обуви в русском языке".

В частности, Курбатов пытается доказать, что плетеная обувь начала распространяться в России не ранее XVI века. Более того, мнение об изначальном преобладании лаптей среди сельских жителей он относит к мифологизации истории, как, впрочем, и социальное объяснение этого явления следствием чрезвычайной бедности крестьянства. Эти представления сложились, по мнению автора статьи, в среде образованной части российского общества лишь в XVIII веке.

И действительно, в опубликованных материалах, посвященных широкомасштабным археологическим исследованиям в Новгороде, Старой Ладоге, Полоцке и других русских городах, где был зафиксирован культурный слой, синхронный "Повести временных лет", не обнаружено следов плетеной обуви. А как же найденные при раскопках костяные кочедыки? Они могли, по мнению автора статьи, использоваться для иных целей - для плетения берестяных коробов или рыболовных сетей. В городских слоях, подчеркивает исследователь, лапти появляются не ранее рубежа XV-XVI веков.

Следующий довод автора: изображения обутых в лапти нет ни на иконах, ни на фресках, ни в миниатюрах лицевого свода. Самая ранняя миниатюра, где показан обутый в лапти крестьянин, - сцена пахоты из "Жития Сергия Радонежского", но оно датируется началом XVI века. К этому же времени относятся сведения писцовых книг, где впервые упоминаются "лапотники", то есть ремесленники, занятые изготовлением лаптей на продажу. В трудах иностранных авторов, посещавших Россию, первое упоминание о лыковой обуви, относящееся к середине XVII столетия, А. Курбатов находит у некоего Николааса Витсена.

Нельзя не сказать и об оригинальной, на мой взгляд, трактовке, которую дает Курбатов раннесредневековым письменным источникам, где впервые речь идет о лаптях. Это, например, приведенный выше отрывок из "Повести временных лет", где Добрыня дает Владимиру совет "поискать лапотников". А. В. Курбатов объясняет его не бедностью лапотников, противопоставленных богатым пленникам-болгарам, обутым в сапоги, а видит в этом намек на кочевников. Ведь собирать дань с оседлых жителей (лапотников) легче, чем гоняться по степи за ордами кочующих племен (сапоги - обувь, наиболее приспособленная для верховой езды, активно использовалась кочевниками). В этом случае слово "лапотник", то есть обутый в "лапоть", упоминаемый Добрыней, возможно, означает какой-то особый вид низкой обуви, но не сплетенный из растительных волокон, а кожаный. Поэтому утверждение о бедности древних лапотников, которые в действительности ходили в кожаной обуви, по мнению Курбатова, беспочвенно.

Все сказанное еще и еще раз подтверждает сложность и неоднозначность оценки средневековой материальной культуры с позиций нашего времени. Повторяю: зачастую мы не знаем, что означают термины, встречающиеся в письменных источниках, а вместе с тем нам не известно назначение и название многих предметов, найденных при раскопках. Однако с изложенными археологом Курбатовым выводами, на мой взгляд, можно спорить, отстаивая ту точку зрения, что лапоть значительно более древнее изобретение человека.

Итак, единичные находки плетеной обуви при раскопках древнерусских городов археологи традиционно объясняют тем, что лапти - прежде всего, атрибут деревенской жизни, тогда как горожане предпочитали носить кожаную обувь, остатки которой в огромных количествах встречаются в культурном слое при раскопках. И тем не менее анализ нескольких археологических отчетов и публикаций, по-моему, не дает основания считать, что плетеной обуви не существовало ранее конца XV - начала XVI века. Почему? А дело в том, что публикации (и даже отчеты) далеко не всегда отражают весь спектр обнаруженного археологами массового материала. Вполне возможно, что в публикациях ничего не говорилось о плохо сохранившихся обрывках лаптей либо их представили как-то иначе.

Для однозначного ответа на вопрос, носили ли в России лапти ранее XV века, необходимо внимательно просмотреть описи находок, проверить датировку слоя и т.д. Ведь известно, что существуют публикации, оставшиеся незамеченными, в которых упоминаются остатки плетеной обуви из раннесредневековых напластований Лядинского могильника (Мордовия) и Вятических курганов (Подмосковье). Лапти обнаруживали и в домонгольских напластованиях Смоленска. Сведения об этом, возможно, удастся обнаружить и в других отчетах.

Если бы лапти действительно получили широкое распространение только в позднем Средневековье, то в XVI-XVII веках они встречались бы повсеместно. Однако в городах фрагменты плетеной обуви этого времени обнаруживаются при раскопках весьма редко, в то время как детали кожаной обуви исчисляются десятками тысяч.

Теперь об информативности, которую несет средневековый иллюстративный материал - иконы, фрески, миниатюры. Нельзя не учитывать, что ее сильно снижает условность изображений, далеких от реальной жизни. Да и длиннополые одежды часто скрывают ноги изображенных персонажей. Неслучайно историк А. В. Арциховский, изучивший более десяти тысяч миниатюр Лицевого свода и обобщивший результаты своих исследований в солидной монографии "Древнерусские миниатюры как исторический источник", вовсе не касается обуви.

Почему нет необходимой информации в письменных документах? Прежде всего, из-за скудости и отрывочности самих источников, в которых меньше всего внимания уделяется описанию костюма, тем более одежды простолюдина. Появление же на страницах писцовых книг XVI века упоминаний о ремесленниках, специально занимавшихся плетением обуви, отнюдь не исключает того факта, что лапти еще раньше плели сами крестьяне.

А. В. Курбатов словно не замечает упоминавшегося выше фрагмента из "Слова Даниила Заточника", где впервые встречается слово "лыченица ", противопоставленное "червленым сапозем". Никак не объясняется и летописное свидетельство 1205 года, где говорится о дани в виде лыка, взятой русскими князьями после победы над Литвой и Ятвягами. Комментарий Курбатова к отрывку из "Повести временных лет", где побежденные болгары представлены неуловимыми кочевниками, хотя и интересен, но тоже вызывает вопросы. Нельзя считать кочевой империей булгарское государство конца Х века, объединившее многие племена Среднего Поволжья. Здесь уже господствовали феодальные отношения, процветали огромные города - Болгар, Сувар, Биляр, богатевшие на транзитной торговле. К тому же поход на Болгар в 985 году был не первым (упоминание о первом походе относится к 977 году), поэтому Владимир уже имел представление о противнике и вряд ли нуждался в объяснениях Добрыни.

И наконец, по поводу заметок западноевропейских путешественников, побывавших в России. Они появляются лишь в конце XV века, поэтому более ранних свидетельств в источниках этой категории просто не существует. Более того, в записках иностранцев основное внимание уделялось политическим событиям. Диковинная же, с точки зрения европейца, одежда россиян их почти не занимала.

Особенный интерес представляет книга известного немецкого дипломата барона Сигизмунда Герберштей на, посетившего Москву в 1517 году в качестве посла императора Максимилиана I. В его записках есть гравюра, изображающая сцену езды в санях, на которой отчетливо видны обутые в лапти лыжники, сопровождающие сани. Во всяком случае, в своих записках Герберштейн отмечает, что на лыжах ходили во многих местах России. Четкое изображение крестьян, обутых в лапти, есть и в книге "Путешествие в Московию" А. Олеария, дважды побывавшего в Москве в 30-х годах XVII века. Правда, в тексте книги сами лапти не упоминаются.

У этнографов также нет однозначного мнения о времени распространения плетеной обуви и ее роли в жизни крестьянского населения раннего Средневековья. Одни исследователи подвергают сомнению древность лаптей, считая, что прежде крестьяне ходили в кожаной обуви. Другие ссылаются на обычаи и поверья, говорящие как раз о глубокой древности лаптей, например, указывают на их обрядовое значение в тех местах, где плетеная обувь давно предана забвению. В частности, уже упоминавшийся финский исследователь И. С. Вахрос ссылается на описание похорон в среде уральских старообрядцев-кержаков, не носивших плетеной обуви, но хоронивших покойника обутым в лапти.

***

Суммируя изложенное, отметим: трудно поверить, что широко распространенные в раннем Средневековье лыко и кочедыки использовались лишь для плетения коробов и сетей. Уверен, обувь, изготовленная из растительного волокна, была традиционной частью восточнославянского костюма и хорошо знакома не только русским, но и полякам, и чехам, и немцам.

Казалось бы, вопрос о дате и характере распространения плетеной обуви - весьма частный момент нашей истории. Однако в данном случае он затрагивает масштабную проблему различия города и деревни. В свое время историки отмечали, что довольно тесная связь города и сельской округи, отсутствие существенного правового различия между "черным" населением городской слободы и крестьянами не позволяют провести резкой границы между ними. Тем не менее результаты раскопок свидетельствуют, что в городах лапти встречаются крайне редко. Это и понятно. Обувь, сплетенная из лыка, бересты или других растительных волокон, больше подходила для крестьянского быта и труда, а город, как известно, жил в основном ремеслом и торговлей.

https://www.nkj.ru/archive/articles/9322/ (Наука и жизнь, К ИСТОРИИ ЛАПТЯ НА РУСИ)

НЕ УЧАСЬ, И ЛАПТЯ НЕ СПЛЕТЕШЬ https://www.nkj.ru/archive/articles/5449/

ИСТОРИИ С ЛАПТЯМИ https://www.nkj.ru/archive/articles/7552/

СЛЕД В ИСТОРИИ

Кандидат исторических наук Д. ОСИПОВ.

История русского средневекового костюма и сегодня остается слабоизученной темой. Если в Разрядных книгах, Лицевых подлинниках, в описаниях царских свадеб, описях имуществ и других рукописных материалах упоминаются царские наряды и одежда знати, то, как выглядел простой горожанин, остается практически неизвестным. Русский историк и археолог И. Е. Забелин отмечал: "Древние наши летописи, как и другие древние письменные памятники, не оставили нам подробностей о старом быте, при помощи которых возможно было бы с точностию изобразить всю обстановку древней жизни. Так, относительно древней нашей одежды мы получаем некоторые очень и очень немногие ее названия и не имеем понятия, какого покроя была эта одежда. С другой стороны, мы имеем даже рисунки верхней одежды и не можем достоверно сказать, как эта уже видимая нами одежда называлась". Еще меньше известно историкам о формах повседневной обуви, ее конструкции, декоре, способах раскроя и сборки. И действительно, сложно отыскать достоверную информацию о городской обуви даже допетровского времени. А между тем спрос на такую информацию достаточно велик. Как показала выставка, посвященная истории московской обуви XII-XVIII веков, эта тема привлекает внимание не только археологов, но и театральных художников, этнографов, искусствоведов, современных обувщиков-технологов да и участников клубов исторической реконструкции.

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/9047/ (Наука и жизнь, СЛЕД В ИСТОРИИ)