Простая вода или новые мифы в научпопе (обзор ролика от канала SciOne). Часть 2

Первая часть доступна по ссылке: Простая вода или новые мифы в научпопе (обзор ролика от канала SciOne). Часть 1

9:37 «… Проблема самой воды. Самой обычной, привычной. Той самой, что H₂O и безо всяких суперсвойств. Она до сих пор продолжает удивлять учёных, хотя казалось бы, простейшее вещество изучено вдоль и поперёк. Так нет же, с ним связано слишком много научных загадок и вопросов...» 9:53

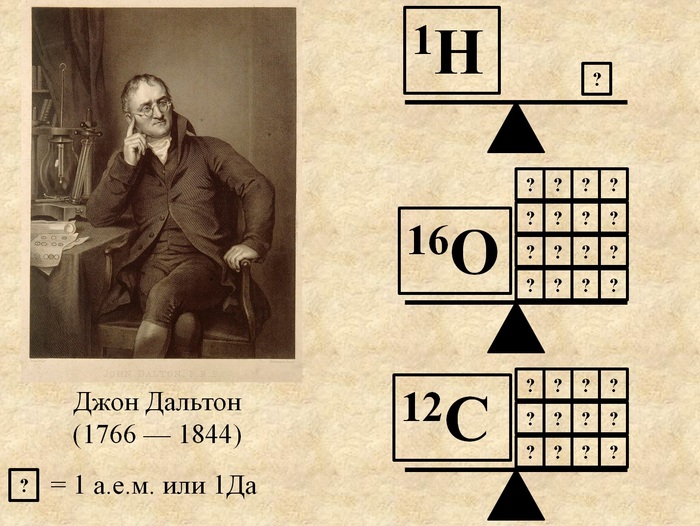

Ну начнём с того, что простейшим веществом вода не является. Она даже не является простым веществом в строгом понимании этого термина, так как состоит из атомов разных химических элементов (водорода и кислорода), тогда как простое вещество состоит из атомов только одного химического элемента. Да и вообще, мне казалось, что многие свойства воды хоть и признаны «аномальными», но уже давно объяснены при помощи квантовой механики и методов молекулярного моделирования и не являются удивительными. Но давайте послушаем, что нам расскажут.

9:53 «…Например, исследователи рассматривают её как две разные жидкости одновременно…» 9:58

Простите, что??

9:58 «...Во второй части ролика я расскажу про эти странности с точки зрения современной науки подробнее…» 10:03

Хорошо, ждём!

13:00 «… Самое знакомое вам свойство воды — одно из самых странных: лёд плавает в воде. Это единственная жидкость во вселенной из тех, что известно науке, которая при переходе в твёрдое агрегатное состояние становится менее плотной…» 13:12

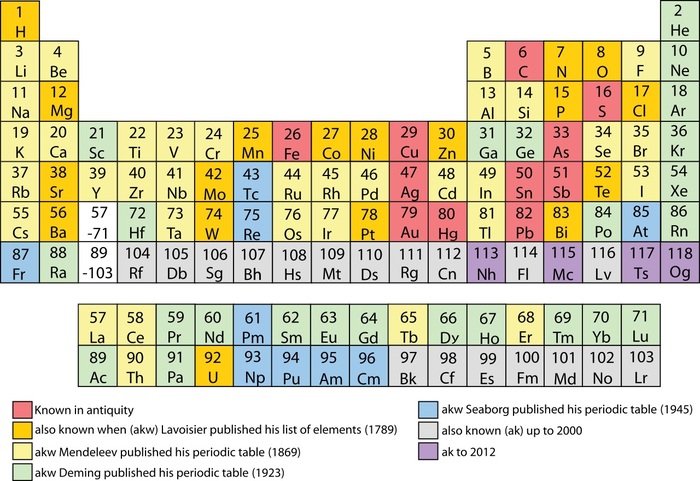

Галлий, кремний, германий, сурьма, висмут и плутоний, по видимому, науке неизвестны.

13:27 «…У воды известно уже 18 видов льда и их продолжают открывать…» 13:30

Ну… Да. Полиморфизм в твёрдых телах — это довольно популярная тема и множество веществ может похвастаться различными упаковками. Например, сегодня известно о множестве различных модификаций, например, оксида кремния, их более 20 модификаций[10]. Чего тут особенного?

13:45 «… А вот вообще потрясающая особенность. Если же по капле воды ударить одним из самых мощных лазеров на планете, то получится микроударная волна, которая создаст запредельное давление в миллион атмосфер, а температура подскочет до тысяч градусов. Что же вода? Она не станет сверхгорячей жидкостью или газом, нет. Парадоксальным образом её атомы замрут, образуя кристаллический лёд, чёрный и горячий. Его называют суперионным. Его предсказывали теоретики ещё тридцать лет назад, а в 19 году учёные впервые получили его в лаборатории. В таком состоянии в воде ионы кислорода образуют жёсткую решётку, а ионы водорода перемещаются по ней как жидкость…» 14:24

К сожалению, поисковик не даёт информации о наличии статьи, предложенной в ролике. А вообще здесь разговор идёт ещё об одном из полиморфов воды, который называют лёд XVIII. Это один из вариантов, так называемого «металлического» состояния, когда кристаллические решётки веществ начинают быть похожи на решётки металлов. Да и ионы кислорода не замирают, а, всё же, колеблются вокруг определённых точек. Как и в любой тверди. Точно такими же свойствами, к примеру, обладает чистый водород, который при высоких давлениях и температуре также становится проводником.[11] Я, к сожалению, не нашёл данных в научных статьях, но то же самое моделирование вполне может предсказать условия, когда такое же поведение продемонстрируют аммиак, сероводород и, например, фтороводород. Они же ничем не хуже!

14:24 «…Возможно, большая часть воды во вселенной существует именно в этой форме…» 14:28

Смелое заявление. Хотелось бы узнать на каком основании это утверждается. Скорее всего, разговор идёт о недрах каких-нибудь звёзд или гигантских объектах, внутри которых и имеются те самые высокие давления и температуры. Но ведь в таких условиях у нас быстро возникнут примеси других ионов, которых будет существенно больше, чем кислорода. Мы же не можем поверить в то, что это будет космический гигант, состоящий только из воды?

14:28 «…Такие условия существуют на Нептуне, Уране, других планетах — ледяных гигантах, разбросанных по бескрайнему космосу…» 14:35

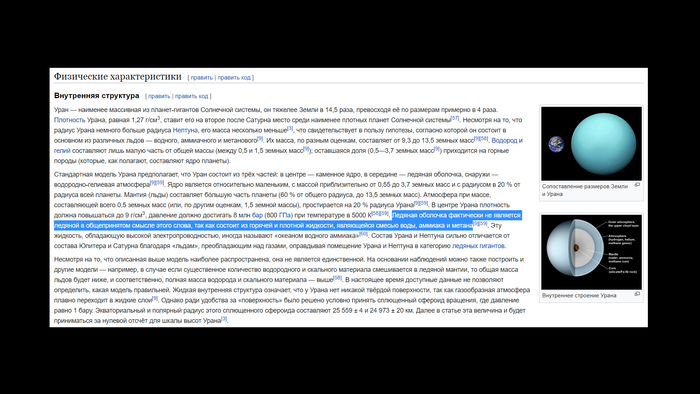

Давайте посмотрим, что написано, например, про Уран[12]:

«…Ледяная оболочка фактически не является ледяной в общепринятом смысле этого слова, так как состоит из горячей и плотной жидкости, являющейся смесью воды, аммиака и метана…»

Или, например, про Нептун[13]:

«…Внутреннее строение Нептуна напоминает внутреннее строение Урана. … В нижних слоях атмосферы найдено много метана, аммиака и воды...»

Так почему же здесь были упомянуты эти планеты? А всё просто. Как и было сказано, и Уран и Нептун относятся к классу ледяных гигантов. А кто такие эти ледяные гиганты? А вот кто[14]:

«Ледяной гигант (также встречается Холодный нептун) — класс планет-гигантов, которые в основном состоят из элементов тяжелее водорода и гелия...». И тут же важное дополнение: «...В астрофизике вещества с температурами замерзания выше или порядка 100 K — в частности, воду, метан и аммиак — называют «льдами» ... По этой причине и за планетами закрепилось название ледяных гигантов, несмотря на то, что там эти элементы находятся в состоянии сверхкритической жидкости...».

Думаю, очевидно, что сверхкритические жидкости, состоящие из воды, аммиака и метана это не то же самое, что твёрдое вещество состоящее из воды. Но, откуда растут корни у этой ошибки, думаю, всем понятно.

14:35 «…Нет до сих пор даже согласия, почему обычный лёд скользкий…» 14:38

Ну как нет согласия? Как и положено науке — есть пара-тройка гипотез, объясняющие наблюдаемые экспериментально явления. Появляются новые экспериментальные данные — гипотезы пересматриваются. Одни погибают, другие наоборот, зарождаются. Вот, к примеру, статья от 2019г, в которой много чего интересного по этому поводу написано [15].

14:47 «…Иногда вода словно нарушает законы физики. Мы знаем, что металл плотнее воды и должен тонуть в ней…» 14:53

Литий с плотностью 0,533 г/см³ (практически в 2 раза меньше, чем у воды) с этим утверждением будет категорически не согласен.[16].

14:53 «…Но положите, например, скрепку или что-то такое небольшое в воду. И предмет останется на поверхности. Вода ведёт себя как гибкая мембрана. Это происходит из-за аномального поверхностного натяжения. При комнатной температуре оно одно из самых высоких среди жидкостей. Выше только у ртути, которая вообще-то металл, хоть и жидкий…» 15:11

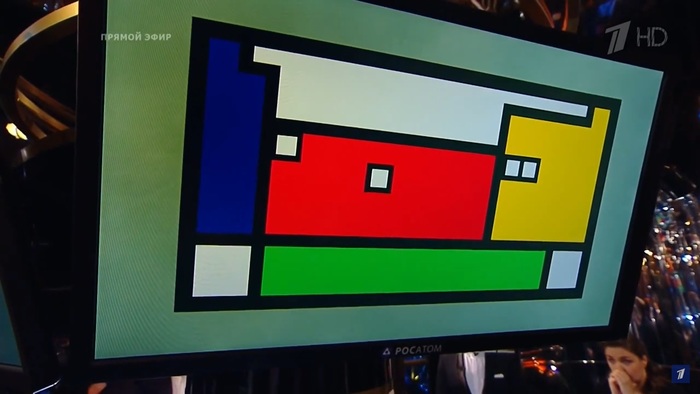

Ну с одной стороны непонятно, всё же нарушает вода законы физики или не нарушает, а просто свойства несколько аномальны? Да и насколько аномально это поверхностное натяжение у воды? Давайте сравним:

Ртуть имеет величину поверхностного натяжения равное 485 мН/м, в то время как вода всего 72,8 мН/м. То есть поверхностное натяжение ртути более чем в 6,5 раз больше, чем у воды.

Но, может, вода тоже имеет колоссальный отрыв от других жидкостей? Давайте сравним с соседями по таблице: так глицерин имеет поверхностное натяжение 64,2 мН/м, формамид — 58,2, диэтиленгликоль — 44,7 мН/м.

То есть да, у воды довольно высокое поверхностное натяжение, но оно не сильно выделяется среди других жидкостей.

15:27 «…Всего у воды учёные насчитали сегодня 66 свойств, которые отличают её от большинства известных науке жидкостей…» 15:33

А было бы интересно посмотреть на этот список. Ведь, как мы видим, предложенные выше особенности и уникальности являются не такими уж особенными и уникальными.

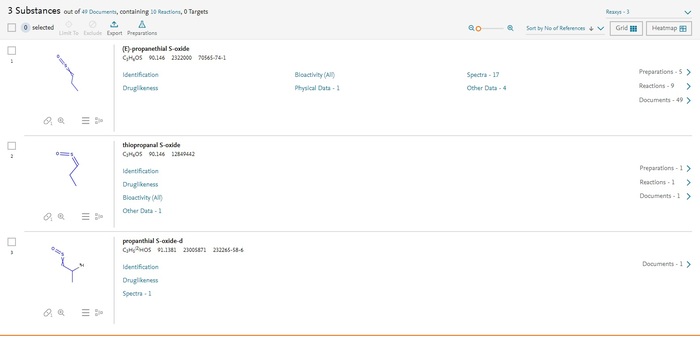

Вообще, удивительно, что нам так много рассказали о разных необычных свойствах воды, но не упомянули о том, что вода имеет аномальные температуры плавления и кипения. Давайте сравним температуры плавления и кипения воды с аналогичными водородными соединениями как соседей по периоду, так и по группе:

И вот здесь, как раз, мы действительно наблюдаем весьма аномальное поведение воды, которое, впрочем, объясняется как раз наличием сильных Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий, о которых говорилось выше. Вообще, практически все феноменальные свойства воды объясняются высокой силой межмолекулярного взаимодействия и особого удивления уже давно ни у кого не вызывают. Поэтому да, вода — жидкость довольно уникальная, но ничего необъяснимого, загадочного, таинственного и волшебного в ней нет. Ну… Разве что магическое… А точнее дважды магическое. Дважды магическое ядро атома кислорода… Но, это уже совсем другая история.

15:40 «…Возможно, потому что это на самом деле не одна жидкость, а две в одной…» 15:44

Две в одной? Интересно! Две жидкости в одной — это уже явно раствор. Раствор может быть истинный и коллоидный. Так как и одна и другая жидкость — это одно и то же вещество, то истинного раствора (то есть раствора, где частицы одного вещества равномерно распределены в объёме другого) быть не может чисто по определению. Значит, это должен быть коллоидный раствор, где некоторые объёмы воды с одной структурой равномерно распределены в объёме воды с другой структурой. Но ведь тогда же должна появляться граница раздела фаз и все вытекающие из этого последствия. А как мы знаем, у воды такое обнаружено не было. Но, смотрим дальше.

15:47 «…Безумная на первый взгляд теория одна из самых серьёзных, что предлагают учёные сегодня, для ответа на многие вопросы о странностях воды…» 15:53

Ерунда какая-то. Как уже говорилось ранее, все странности, что были озвучены, легко объяснимы межмолекуляркой. Здесь городится явно что-то избыточное.

16:02 «…Он (Рентген) считал, что вода — это микс из вещества, находящегося в двух разных фазах одновременно…» 16:07

Я, к сожалению, о таких утверждениях Рентгена нигде не читал. Вообще, учитывая то, что он серьёзно занимался наукой с 1871 по 1923 год, а основной закон гетерогенных равновесий был сформулирован Гиббсом в 1873-1876 годах, очень странно было бы слышать от Рентгена подобное. Впрочем, здесь очень важно знать когда, в каком контексте и почему он так утверждал.

16:09 «… В начале 90х попытались построить компьютерную модель воды, чтобы воспроизвести её поведение…» 16:14

И, к сожалению ни слова о том, на каких приближениях строилась эта модель. Даже сегодня вся мощь суперкомпьютеров не сможет посчитать, как будет себя вести, положим, порядка 10 000 молекул воды при помощи точного решения уравнения Шредингера для данной системы. Поэтому приходится вводить какие-то допущения, пренебрежения и т.д. Это приводит к появлению методов молекулярного моделирования. И таких методов — великое множество. И каждый имеет свои ограничения и недостатки.

16:15 «…В симуляцию заложили молекулы воды, которые образовывали соединения более низкой и более высокой плотности…» 16:20

Ну то есть мы в эксперимент вводим не отдельные молекулы воды и смотрим за их поведением, а сразу две разные структуры и предлагаем им конкурировать! Нет, для квантовой и математической химии эти исследования, конечно, крайне интересны, но к реальной воде они отношение имеют постольку поскольку.

16:36 «…Доля одной воды и другой постоянно меняются. Чем ниже температура, тем больше воды низкой плотности и наоборот…» 16:39

Ну тут вообще, страшное нарушение правила фаз Гиббса налицо! Ведь у нас только одна степень свободы и мы не можем менять температуру, не меняя давление, чтобы сохранять равновесие между двумя фазами.

16:45 «… Поэтому, максимальная плотность воды достигается при плюс четырёх градусах по цельсию, а когда приближается к нулю — наоборот начинает быстро падать...» 16:52

Подождите! А что тогда происходит при температуре выше +4 градусов? Ведь по информации, которую нам предоставили, чем температура выше, тем больше у нас воды «высокой плотности». Но при +4 плотность максимальна, то есть при увеличении температуры после +4 плотность воды начинает падать, хотя доля плотной воды должна расти! Противоречие!

16:53 «… Поэтому лёд плавает, а вода имеет другие, как бы аномальные свойства по меркам остальных жидкостей…» 16:57

Эмм… Что-то я, например, здесь связи вообще не уловил. А даже если она и есть, то здесь спутаны причины и следствия. Не разные структуры дают воде аномальные межмолекулярные взаимодействия, а аномальные межмолекулярные взаимодействия дают воде разные структуры, также, как дают аномальное поверхностное натяжение, температуры плавления и кипения и т.д.

17:26 «…И вот пять лет назад команда исследователей неожиданно продвинулась. Они смогли, как считают, найти где проходит граница между двумя фазами воды…» 17:35

Так, ладно. А теперь давайте поговорим об этом по серьёзному. А ситуация у нас здесь следующая. Исследования, которые проводились учёными нашей академии наук чётко показали, что не может существовать никаких долговременных структурных ассоциатов в объёме воды[17]. А те, которые образуются, живут не более наносекунды. Как и в других жидкостях. То есть по сути вода однородна и не имеет никаких долговременных структур в совеем составе. Однако, эти ассоциаты, образующиеся и мгновенно распадающиеся, можно ловить при помощи спектральных методов, собственно, об этом в статье и речь. Но говорить о том, что у нас в воде есть две фазы — это значит не понимать что такое фаза и что такое термодинамика вообще. Но как же быть тогда с утверждением, что учёным удалось их разделить? А вот тут всплывает ещё одно непонимание спикером изложенного в статье. Потому как в статье говорится о том, что спрогнозированы не условия, в которых жидкости разделятся, а условия, в которых начнётся граница раздела фаз на фазовой диаграмме. Эта граница раздела называется линий Видома[18]. Вообще о границе раздела фаз жидкость-жидкость у веществ стали говорить недавно и информации о таких линиях не сильно много. Известно несколько соединений, где нашли такую линию у веществ в области сверхкритического флюида, когда появляются состояния, где вещество скорее газ, чем жидкость и где вещество скорее жидкость чем газ, если говорить простым языком. Было бы логично предположить, что скорее всего такие же переходы возможны и у границы твёрдое-жидкость, но это, к сожалению, немножечко запрещает термодинамика. Однако, поиски в метастабильных состояниях (то есть в состояниях, когда вещество находится не в термодинамически стабильном при данных условиях состоянии) нашли подобное и у границы твёрдое-жидкость. То есть, по сути, найдена координата тройной точки в метастабильном состоянии. И вода в таких условиях будет находиться либо в одном, либо в другом состоянии. Ну или займёт какое-то равновесное, но только если создать условия, соответствующие условиям на линии фазового перехода (ну, примерно как лёд и вода в одном стакане). При этом мы будем чётко видеть границу раздела между двумя фазами.

И да, стоит заметить, что во всех этих экспериментах, облучая воду, мы невольно сообщаем энергию системе, что может приводить к возникновению локальных аномалий, которые мы в итоге и зафиксируем. Поэтому к использованию таких методов для столь тонких структур необходимо относиться с некоторой долей скепсиса.

А вообще, почитайте статью [17] по ссылке:

http://www.mathnet.ru/links/c77c6b5bd63ac8f3a4a7bc2d84f0c25a...

Она, хоть и большая, но очень интересная и на русском языке!

17:59 «…Мы до сих пор не понимаем, откуда на земле столько воды…» 18:02

Ну как откуда. Взрыв сверхновой. Синтез элементов. Водород первый по распространённости элемент во вселенной. Гелий второй — но он абсолютно инертен. Получить истинное химическое соединения гелия до сих пор никому не удалось. Он даже клатратов не образует. Ну а третий по распространённости — это кислород[19]. Ну а дальше образование планет, реакция между кислородом и водородом, конденсация, все дела. Теперь мы знаем!

18:05 «…И она не могла образоваться, когда планета только формировалась 4,5 миллиарда лет назад…» 18:10

Именно! Она образовалась немного позднее, когда планета начала остывать и её температура стала ниже, чем 1000 ℃. Ибо выше 1000℃ вода разлагается на водород и кислород.

18:10 «…Тогда здесь было слишком горячо и вода должна была просто испаряться, а значит она прибыла или появилась тут намного позже…» 18:17

Эмм… А что, гравитация не действует? Тогда почему, например, с нашей планеты до сих пор не испарился азот, который кипит при -196℃ и кислород с температурой кипения -183℃. Для них даже сейчас на нашей планете слишком жарко, не говоря уже о том, что было тогда.

18:19 «…Одна из теорий гласит, что доставили воду астероиды и различные обломки ранней солнечной системы, когда много всякого летало ещё вокруг молодых планет…» 18:27

То есть вы понимаете? Из-за того, что планета слишком горячая, вода с неё убегает, а астероиды бегают по всей солнечной системе, ловят её и возвращают обратно. Правильно?

18:27 «…Предлагалась теория воды из хвостов комет. Они как бы щедро рассеивали влагу на подлёте к Солнцу, а та уже попадала на землю…» 18:34

А вот и космические маршрутки подъехали. При том, обратите внимание, что вода рассеивалась из кометы и начинала ровными рядами следовать по направлению к Земле. Ещё немного, и в этой гипотезе появится невидимая рука творца, направляющая молекулы воды на богоизбранный камень для сотворения там жизни!

«…И создал Господь кометы, и наделил он их живительною влагою и отправил в систему Солнечную. И пролетели кометы рядом с Солнцем и испарило солнце влагу святую с комет. И направил Господь эту влагу на Землю и кометы следом. И упали на землю кометы, и поубивали всех динозавров. А потом явилась и влага священная, да залила она планету собою, и назвал это человек потопом всемирным и спасся он от него на ковчеге Ноевом…»

Как-то вот так, видимо было, да?

18:34 «…Но проверили водород в воде кометы и он оказался не тем, что в нашей земной воде. Другой изотоп…» 18:40

Ну… Наверное не другой изотоп, а другой изотопный состав? Ибо, и протий и дейтерий присутствуют в нашей земной воде, а других стабильных изотопов водород не имеет. Более того, а на каком основании утверждается, что состав нынешних комет и состав комет того времени одинаковый? Что состав исследованной кометы или нескольких комет соответствует среднему составу комет во вселенной? У нас что, есть достаточная выборка? Опять какие-то фантазии.

18:41 «…Серьёзные доказательства появились в пользу теории воды, которую генерирует Солнце. Не само, конечно, а из пыли с астероидов. Из кремния там протонами выбиваются атомы кислорода, они связываются с водородом, вот и вода!...» 18:54

Ну это уже совсем смешно. Вопрос номер один: Почему на астероиде такой процесс происходит, а например, на земле — нет? У нас ведь на планете тоже очень много кремния! Вопрос номер два — а откуда астероид берёт водород в таких количествах и вообще почему образующийся атом кислорода должен с этим водородом взаимодействовать? Почему он не окисляет тот же самый кремний, например? Ну и вопрос номер три — зачем вода после этого уходит с астероида на конкретную планету?

Скорее всего, в данной статье говорили о возможных ядерных реакциях на поверхности астероидов под воздействием Солнечного излучения. А вот то, что вода появилась именно таким образом — это уже большая глупость, ибо у нас и так во вселенной кислорода ну очень много. Зачем его ещё синтезировать?

18:55 «…На астероиде Итокава, с которого зонд собрал образцы пыли, воды насчитали до 20 литров на кубометр породы…» 19:00

То есть 2% от объёма. Сильно. Если, конечно, не учитывать, что вода как-то связана. Но, не стоит забывать, что, во первых, до 20, не значит, 20. А во-вторых, чтобы принести на землю 1458,38 миллионов кубических километров воды, или порядка 1458,38∙10¹⁸ литров, нам потребуется 72,919 10¹⁸ кубометров астероидов. Зная массу астероида, равную 3,51∙10¹⁰ килограмм и среднюю плотность, равную 1,9 г/см³ или 1900кг/м³ [20] легко посчитать, что примерный объём астероида равен 18,5∙10⁶ м³. А это значит, что для того, чтобы насытить нашу Землю водой необходимо полностью осушить примерно 3,942∙10¹² таких астероидов! То есть практически четыре миллиона миллионов астероидов! И вся вода гарантированно должна долететь до земли! Уж действительно, серьёзные доказательства!

Итак! Какой вывод из этого всего мы можем сделать?

Первое: Вода — это действительно уникальная жидкость с довольно интересными свойствами, однако, на сегодняшний день в ней не осталось никаких таин и загадок как таковых. Вода в стабильном состоянии однорода и не имеет долгоживущих структур.

Второе: Изучение классической термодинамики и её применения к объектам окружающего нас мира позволит понимать многие вещи, но, к сожалению, убьёт в вашей жизни чудеса и магию.

Третье: Даже к научным статьям необходимо относиться с некоторой долей скепсиса. Изучать, анализировать и думать своей головой. А научно-популярные источники вообще могут быть как просто некомпетентной интерпретацией научных статей, так и политической агиткой.

То есть, перестаньте верить в чудеса, совершенствуйте свои знания о мире, учитесь пользоваться своей головой, критическим мышлением, логикой и здравым смыслом, а так же никогда не полагайтесь слепо на авторитеты и будет вам счастье!

Всем спасибо!

Литература:

1) Храмов Ю. А. Гиббс, Джозайя Уиллард // Физики : Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Наука, 1983. — С. 83. — 400 с.

2) Еремин В. В. и др. Основы физической химии: учеб. пособие: в 2 ч //О-75 Теория и задачи. – 2013.

3) Петрянов-Соколов И. В. и др. Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая: серебро-нильсборий и далее. – Москва: Наука, 1983. Стр.431.

4) Mann, Martin (July 1961). "Facts and Fallacies of World War III". Popular Science. 179 (1): 92–95, 178–181. ISSN 0161-7370

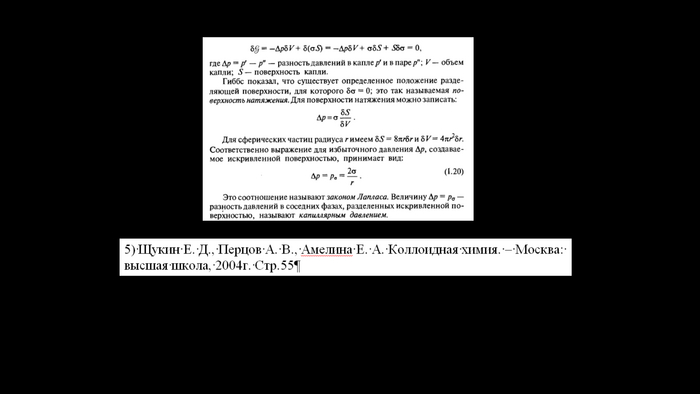

5) Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. – Москва: высшая школа, 2004г. Стр.55

6) Д. Шрайвер, П. Эткинс. Неорганическая химия. В 2-х т. Т. 1/ Пер. с англ. М.Г. Розовой, С.Я. Истомина, М.Е. Тамм. — М.: Мир, 2013. Стр.108-134

7) Лидин Р.А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. Пособие для ВУЗов. 3 изд., испр. М.: Химия, 2000. Стр. 253, реакция 12

8) Гинзбург В.Л. УФН 103 87 (1971).

9) Derjaguin B. V. and Churaev N. V. Nature of «Anomalous Water» (англ.) // Nature. — 1973. — Vol. 244, no. 5416. — P. 430—431. — doi:10.1038/244430a0

10) http://crystallography.net/cod/search в графе поиска по химической формуле вбить «O2 Si».

11) https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлический_водород

12) https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(планета)

13) https://ru.wikipedia.org/wiki/Нептун

14) https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледяной_гигант

15) Canale L. et al. Nanorheology of interfacial water during ice gliding //Physical Review X. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 041025. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.041025

16) https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий

17) Г. Р. Иваницкий, А. А. Деев, Е. П. Хижняк. Может ли существовать долговременная структурно-динамическая память воды? // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 2014. — Т. 184, № 1. — С. 43—74. — doi:10.3367/UFNr.0184.201401b.0043

http://thermophysics.ru/pdf_doc/MeWa.pdf

18) https://en.wikipedia.org/wiki/Supercritical_liquid–gas_bound...

19) https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространённость_химических_...