Снаряжение эпохи викингов.

Всем привет!

Сегодня хочу показать наш вариант экипировки состоятельного военного конца 10-го века.

Сделали по просьбе знакомого камрада, яростного фаната скандинавского средневековья.

Часть предметов выполнены в формате стилизации, отличия от оригиналов опишу ниже.

Поскольку тема викингов довольно популярна в последние несколько лет, решил поделиться картинками, новоделами железок и ссылками на почитать.

1. Общий вид, преисполненный пафоса (:

2. Шлем сделан по мотивам находки *Гъермудндбю*.

Название места взято в кавычки потому, что в норвежском произношении оно звучит как Ярмундбю.

Купол шлема состоит из четырёх подтреугольных деталей, стянутых внутри и снаружи крестообразным каркасом. Нижний край шлема представлен ободом с фигурным бортиком, к которому приклёпана полумаска. По центру закреплён шип-навершие. В нашем случае шип подварен, иначе это первая деталь на замену/ремонт после первого же сезона боёв.

Полумаска украшена медной инкрустацией, однако в оригинале - простая насечка, без каких-либо следов проволки.

Купол шлема изготовлен из стали 65-г толщиной 2 мм, полумаска - 3 мм. Изделие закалено.

Оригинальный предмет вооружения сильно фрагментирован, потому о его точной конструкции есть несколько мнений. Ряд исследователей считают, что подтреугольные детали купола шлема могли крепиться снаружи обода, опираясь на его фигурный бортик.

Также идут прения о назначении парных отверстий в ободе шлема. Есть осторожное предположение, что туда крепились нащёчники из органического материала.

Шлем из Ярмундбю - единственная археологическая находка боевого наголовья на территории Скандинавии, поэтому это самый популярный шлем, используемый реконструкторами.

Подробнее о шлеме можно почитать на сайте Людота.

3. Кольчуга сделана на основе находок фрагментов кольчужного полотна в Бирке (Швеция).

Половина колец сплошные, половина - заклёпанные. Как и в оригинале, клёпанные кольца сплющены. Использована стальная проволка 1.4 мм, внутренний диаметр колец 8 мм.

Сделано для роста 175, грудины 110 см. Вес кольчуги 5.6 кг. Сталь Ст-3.

Для кольчуг в обсуждаемый период использовали клёпаные, сварные и штампованные кольца.

Наша броня - клёпано-штампованная.

Подробнее о кольчугах из Бирки можно почитать здесь:

http://asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_ch-m1

Отличная подборка кольчуг обсуждается А. Н. Кирпичниковым в работе *Древнерусское оружие*.

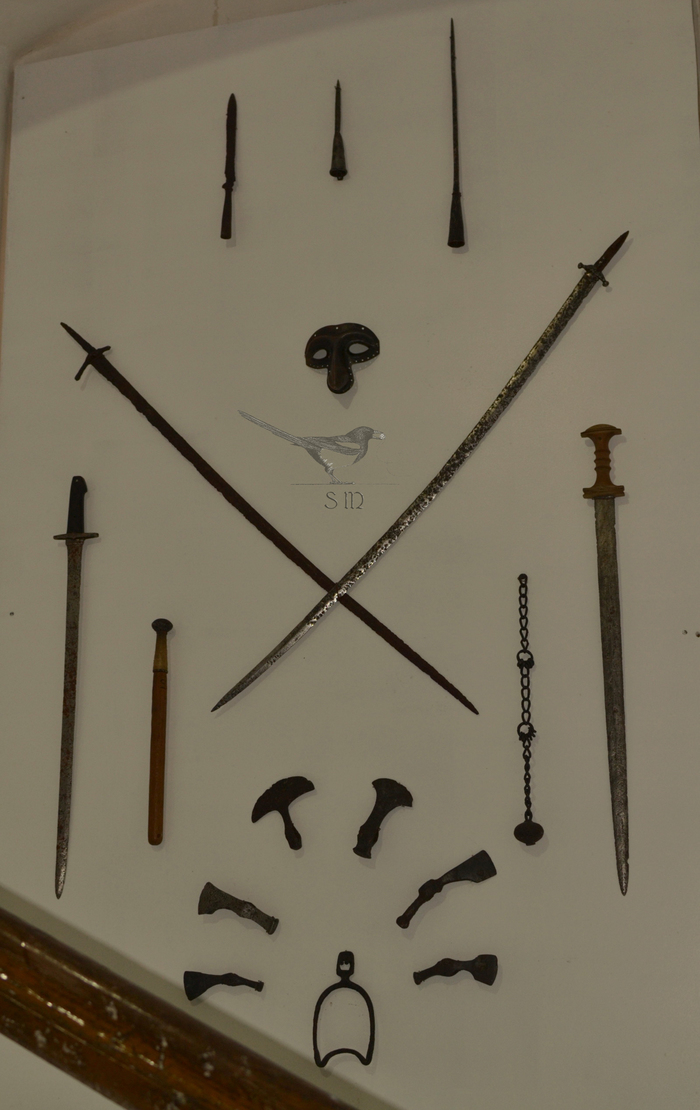

4. Топор - отдельная гордость.

Тип IV по Кирпичникову.

Выкован из одного куска *дикого дамаска*. Древовидный узор - это реальная структура слоёв стали. Чтобы показать слои, обычно используют протравку кислотой.

Рукоять всадная коническая, дополнительного расклинивания не требует.

В древности многослойка использовалась для повышения прочности и некоторого декоративного эффекта. Современные марки стали позволяют достигать нужной прочности без всяких слоёв, но повторить подобную структуру - нетривиальная техническая задача даже сейчас. Небольшие *непровары* слоёв видны на фото.

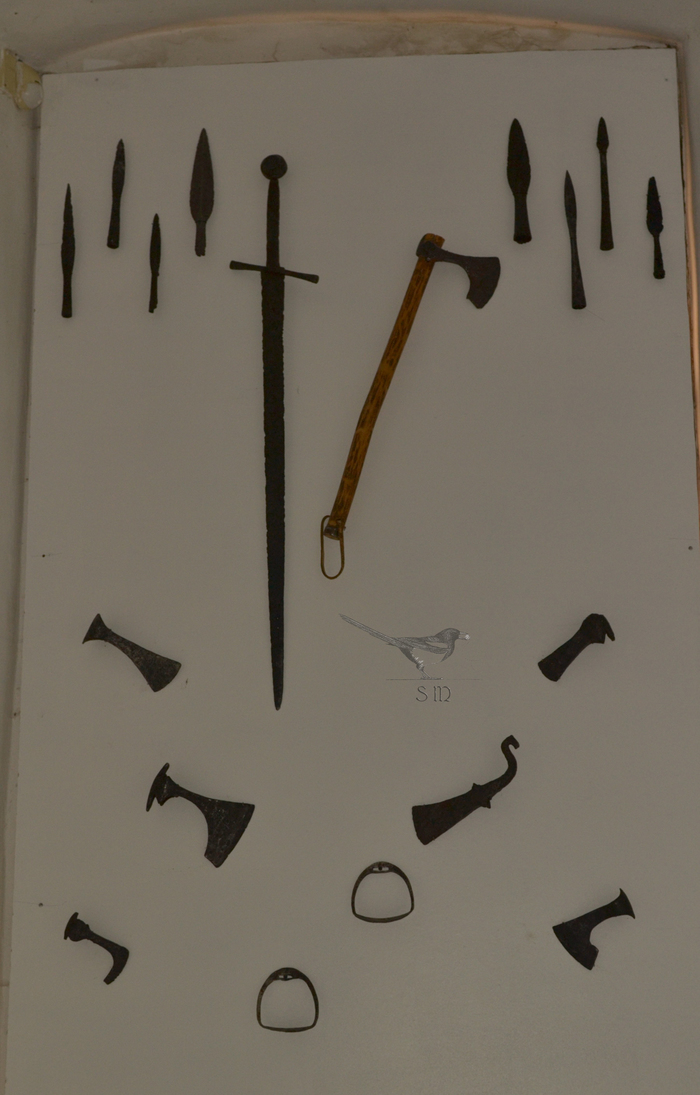

5. Копьё, тип III по Кирпичникову.

Стальной кованный наконечник закреплён на ясеневом древке гвоздиком. Причём, древко взяли старое, проверенное в бою. На второй фотке виден шов на втулке. Лепесток копья - ромбовидный в сечении. Сталь 60С2, закалка.

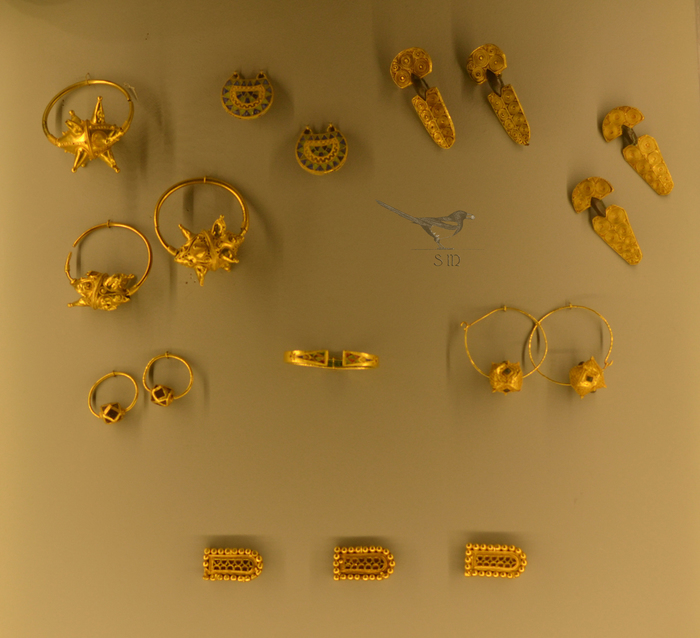

6. Ювелирка.

Мужской амулет по мотивам Мёльнира (молот Тора). Эскиз и литейная форма.

Кольца из серебра: рожковый перстень с аметистом, псевдовитое и прорезное кольцо.

Здесь же амулет-молоточек уже в металле.

Моднейшее напузное украшение на кожаном шнуре сделано из бивней кабана.

Довольно престижный ништяк, поскольку кабанов охотили с копьями, а это отнюдь не гарантировало успех. Самому оказаться добычей свирепой зверюги было вполне реально.

Лично наблюдать живого кабана довелось пару раз, впечатление оставляет более чем внушительное.

Имею мнение, что ходить на вепря с копьём - развлечение для парней со стальными тестикулами.

Пластинчатый браслет с простым пуансонным орнаментом.

Богато украшенный военный пояс. Пряжка, хвостовик и 58 накладок из бронзы на кожаной основе. Поясная гарнитура сделана по материалам монографии В. В. Мурашёвой.

Сумка сделана по мотивам находки в Бирке. Форма кожаных деталей иная, бронзовое литьё аналогичное.

В подобных сумках парни могли носить: серебрянные монеты, бусины, огниво + кресало, гребень для бороды, бритву и прочие ценные мелочи. Торговля в те времена часто была меновая, нужно было таскать много разного.

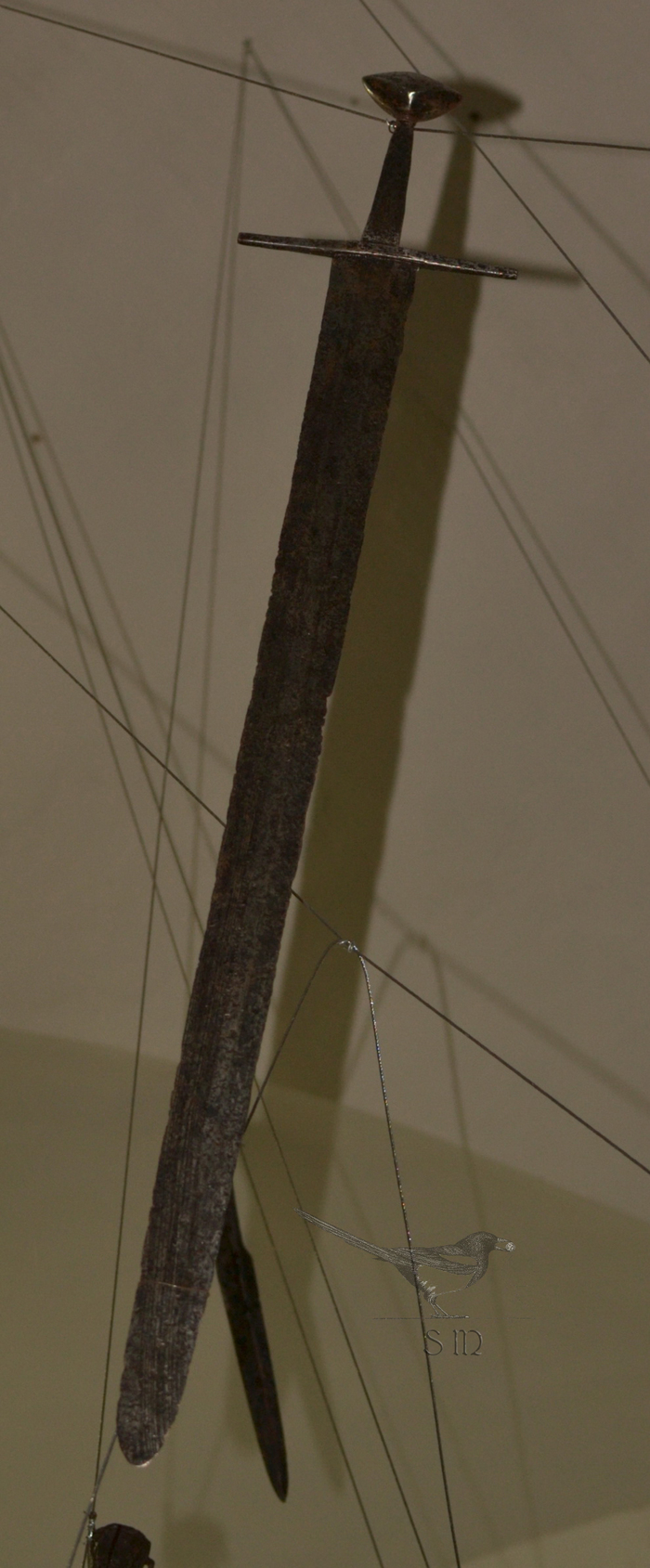

Примерно здесь вы наконец спросите: позвольте, а где же меч?! Он таки полагается состоятельному военному.

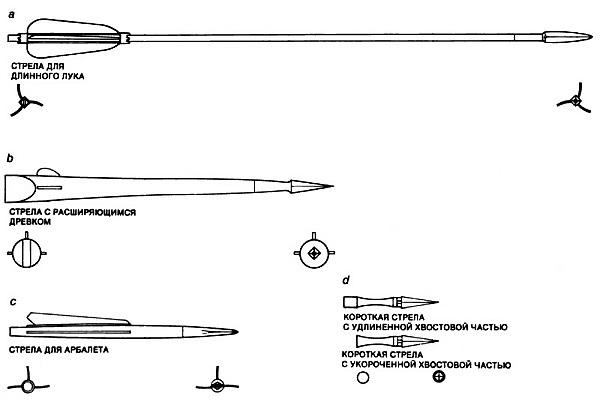

И верно, длинноклинковое оружие было заглавным предметом в комплексе наступательного вооружения скандинавских воинов. В том же Ярмундбю найдена прорва боевого снаряжения: шлем, кольчуга, пара топоров, пара копий, как минимум восемь стрел, четыре щита и, разумеется, меч.

Меч мы сделали парню несколько ранее, вот такой:

Стальной закаленный клинок меча - двулезвийный. Сечение - линзовидное с двумя широкими долами почти на всю длину клинка. Острия нет, вместо него скругление, что вполне соответствует историческому прототипу.

Рукоять ясеневая, с кожаной обтяжкой.

Эфес меча из изготовлен из латуни методом литья. Детали эфеса смонтированы на хвостовике меча врасклёп.

Ножны сосновые, обтянуты кожей. Нужно заметить, что аутентичные ножны чаще всего обтягивались поверху тканью, а шкуру вклеивали внутрь. Мы изменили конструкцию из соображений практичности.

Хвостовик ножен (бутероль) мы сделали простенький, обычно они гораздо более затейливые.

Перевязь меча - черезплечная, длинная.

Вес меча 1.38 кг.

Вот такой комплекс снаряжения мы сделали.

Надеюсь, вы узнали что-то новое (:

Если возникнут вопросы - пишите, постараюсь ответить.

На тему почитать по теме, рекомендую П. Сойера *Походы викингов* и *Эпоха викингов*. Отличные научно-популярные статьи от шведа.

Также рекомендую ознакомиться с этой лекцией В. В. Мурашёвой *Викинги и речные пути 9-11 веков*. Это один из археологов, работающих сейчас в Гнёздово.

Про раскопки в Гнёздово можно почитать в *Дневнике занятого археолога*, сам с интересом слежу за новостями. Гуглите, прямая ссыль не встаёт сюда.

Фото: Людмила Палий. Разрешаю использовать только с указанием авторства.

Фух, на сегодня всё, спасибо за внимание!

Снимаю шлем, иду домой (: