Strory.tolstopuz

Рейтар: меч и пистоли.

Всем привет!

Сегодняшний рассказ о вооружении рейтар (нем. Reiter — «всадник»).

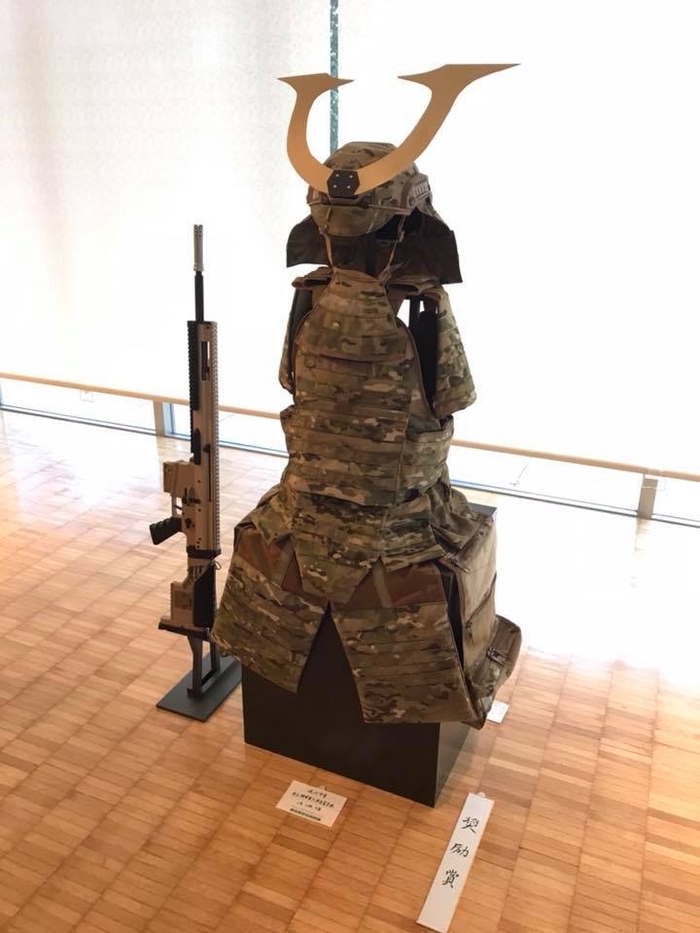

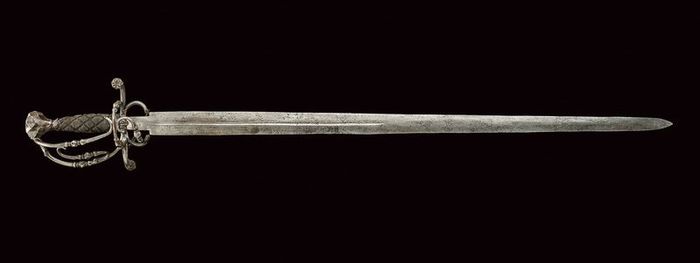

Райтшверт (reitschwert – нем. «меч всадника») – длинный меч рейтар.

Райтшверт прожил недолгую и не особенно яркую жизнь, внедрение огнестрельного оружия многих сбило в полёте: свои славу и жалованье рейтары добывали не мечом, но пистолем. Тому были причины: к XVI веку фламандцы, швейцарцы и тому подобные ухари с длинными пиками и коротким смирением окончательно утратили страх божий перед основной ударной силой средневековых армий - конницей. Для вразумления распоясавшейся пехоты понадобились новые средства принуждения к миру.

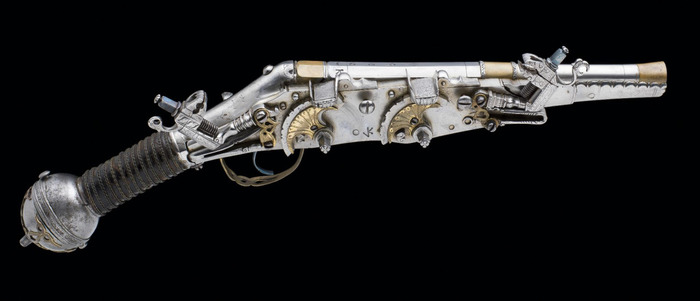

Разного рода огнестрелы применялись уже давно, но оставался один прорыв – изобретение колесцового замка.

Полученные в итоге maschinenpistole стреляли недалеко, но всё же дальше длины алебарды.

Попутно выяснилось, что агрегат лихо снабжает вдовами рыцарское сословие, которое тоже многим опостылело.

Так в 1540-е годы из технологического прогресса и сумеречного тевтонского гения родились специально обученные конные ганфайтеры – рейтары.

Основой существования этих частей стали адские крупнокалиберные девайсы под именем reitpistole, которые доходили в длину до метра и имелись у каждого бойца в количестве не менее 2 штук (а нередко 3-4). Кроме этого воплощённого гнева господня в запасе держалось несколько короткостволов – puffer`ов.

Рейтары в бою действовали дерзко: подъезжали в упор, страшно палили из обрезов и проворно ускакивали взад. Хорошо обученные рейтары применяли "караколе", когда на место ускакивавших немедленно подъезжал следующий ряд всадников, обеспечивая, таким образом, непрерывность огня.

Увы, баловаться этим можно было только с пехотой. Да и то случалось, что пехотинцы успевали потрепать конников путём набегания сквозь клубы дыма и пыряния двуручными каркалыгами.

В целом же, ставка рейтаров на огнестрельное оружие и методичное расстреливание пехоты оправдала себя на все деньги. В первой трети XVII века они были чертовски успешными парнями.

Парные Reitpistole конца 16 века. Длина 750 мм, калибр 14,8 мм.

Для повышения огневой мощи пистоли делали двуствольными. Обратите внимание на угол схождения стволов.

Вот так выглядел Пуффер. С эргономикой пока не очень.

К концу 16-го века уже напридумывали нетривиальные схемы, например двузарядный одноствольный пистоль.

Или револьверные системы.

В описанной выше тактике меч сделался оружием второстепенным: ввязываться в ближний бой рейтары быстро разлюбили. Райтшверт использовался в преследовании распавшегося пехотного строя, в рейде и при разнообразных форс-мажорах. Неизбежно вынимался меч при столкновении с супротивной кавалерией: оторваться от неё было сложнее и приходилось идти до конца.

В целом фехтовальный энтузиазм былых веков сильно сник, и дело здесь не в лени или трусости: управлять конём и фехтовать одновременно весьма сложно. Лошадь требует контроля и ограничивает в манёвре оружием.

Конструктивно райтшверт развивался в общеевропейских тенденциях. Клинок меча постепенно утоньшается и удлиняется, но остаётся достаточно широк для уверенной рубки.

Некоторые считают, что райтшвертом надлежало колоть одоспешенного врага в сочленения брони. Думается, что проделать такое в свалке конного полевого боя было попросту нереально.

Говорить о пробивании райтшвертом доспехов вообще не стоит: толщина металла кавалерийской кирасы и шлема на рубеже 16 и 17-го веков доходила до 4-5 мм.

На уверенное пробивание такого доспеха способнен, пожалуй, только клевец. Однако и он не обеспечивает гарантированного выведения противника из строя...

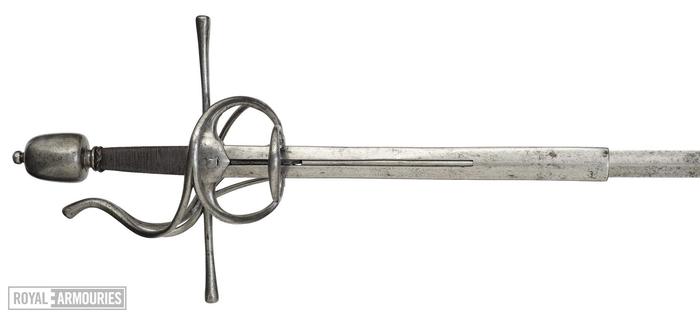

Теперь, наконец, перейдём к мечам. Строго говоря, мечи этого периода начинают превращаться в шпаги, рапиры, палаши. Для простоты, будем называть всё нижеприведённое клинковое мечами. Нужно сказать, что термин «райтшверт» – всего лишь региональное немецкое название меча, типичного для Западной Европы конца XV – начала XVII веков.

Первый экземпляр - из собрания Государственного эрмитажа.

Германия, работа известного мюнхенского оружейника Вольфганга Штантлера. Время изготовления 1595-1604 годы.

Общая длина 970 мм, длина клинка 770 мм, при этом вес всего 1370 граммов!

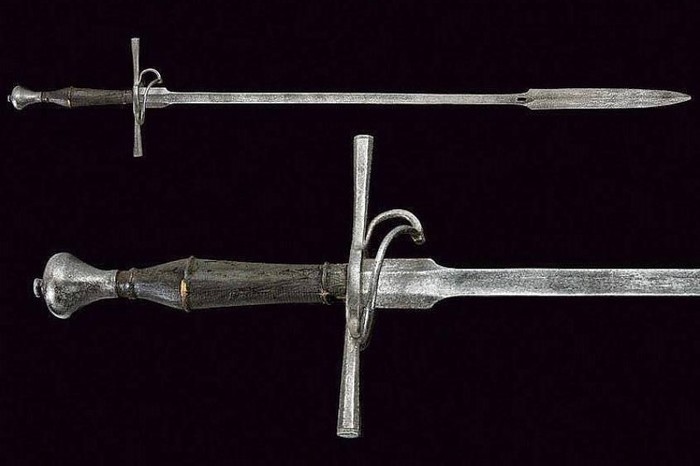

Вот еще один экземпляр (перевод с аукционного описания): Тяжелая боевая рапира французского производства, ориентировочно первая четверть 17 века. Длина общая 1205 мм. Вес 1570 граммов.

Клинок прямой, двулезвейный, в сечении уплощенный ромб, с одним узким долом на 1/2 клинка. Рикассо в поперечнике прямоугольное. Эфес закреплен на полосе клинка всадным способом, хвостовик клинка расклепан на навершии. Гарда состоит из двояковыгнутой крестовины, на законцовках которой находятся стилизованные "бутоны", и нескольких защитных колец и петель. Все элементы гарды украшены гранеными глобулами. Рукоять деревянная, с более поздней проволочной оплеткой. Навершие в виде стилизованного "бутона". Весь эфес посеребрен.

Райтшверт 1609 года. Работа Йохана Кенкеля. Клинки и эфесы мечей часто украшены гравировкой и травлением.

Райтшверт 1570-1590 годы. Длина общая 1090 мм, длина клинка 885 мм, ширина клинка 32 мм, вес 1475 грамм.

Ещё одна интереснейшая штуковина.

Двуручная (?) рапира 1570-1610 года, Германия.

Общая длина 1215 (1378) мм, длина клинка 1045 мм, вес 1600 граммов.

Рапира с переменной длиной клинка и рукоятки - такое придумать мог тока сумеречный тевтонский гений (:

И под конец, тоже необычная рапира-двойняшка.

Внутренняя сторона каждой - плоская, с штифтами.

Подразумевается, что в одних ножнах носили два предмета, которые при необходимости можно было взять в обе руки для парной работы.

Не знаю что и откуда. Кто в курсе, отпишите в комментах.

Источник текста: http://gorod.tomsk.ru/index-1289833637.php

Там же можно ещё фоток глянуть.

Статья о кавалерии на Пикабу есть толковая, там много о рейтарах.

Ещё пару красивых мечей не поместились, закину в комменты.

На сегодня всё, спасибо за внимаине!

Двуручные мечи.

Всем привет!

Сегодня речь пойдёт о длинноклинковом оружии, которое применялось с середины 15-го по середину 17-го века.

Двуручный меч (нем. Zweihander, англ. Two-handed Sword, франц. Epee a deux mains).

Длина меча составляла 150-180 см, иногда больше.

Это массивное обоюдоострое оружие, как правило с остриём.

Такие мечи часто имели специфическую двойную гарду, в которой малая гарда, называвшаяся «кабаньими клыками», отделяла незаточенную часть клинка (рикассо) от заточенной. Использовался только в пешем порядке.

Далее текст перемежаю фотогафиями мечей.

1. Меч, подаренный папе Клименту 8-му.

Италия, около 1600 года. Длина меча 1580 мм. Довольно узкий клинок гексагонального сечения, с рикассо и малой парирующей гадрой. Данных по весу не имею.

Из-за сложной формы и размера двуручники часто не имели ножен.

Носили их на плече или за спиной.

Двуручные мечи употреблялись небольшим числом опытных воинов, рост и сила которых заметно превышали средний уровень.

Цвайхандэр, в том виде, котором мы его знаем, сформировался к началу 16-го века и тогда стал оружием немецких ландскнехтов на двойном жаловании — доппельсолдеров. Вес мечей ландскнехтов колеблется около 3,5 килограммов.

Но есть и "церемониальные" мечи, которые демонстрировали во время парадов, их вес доходил до 10 кг. Некоторые из них имеют следы турнирного/тренировоного применения, за что получили прозвище "Wunderwaffe" - чудо оружие.

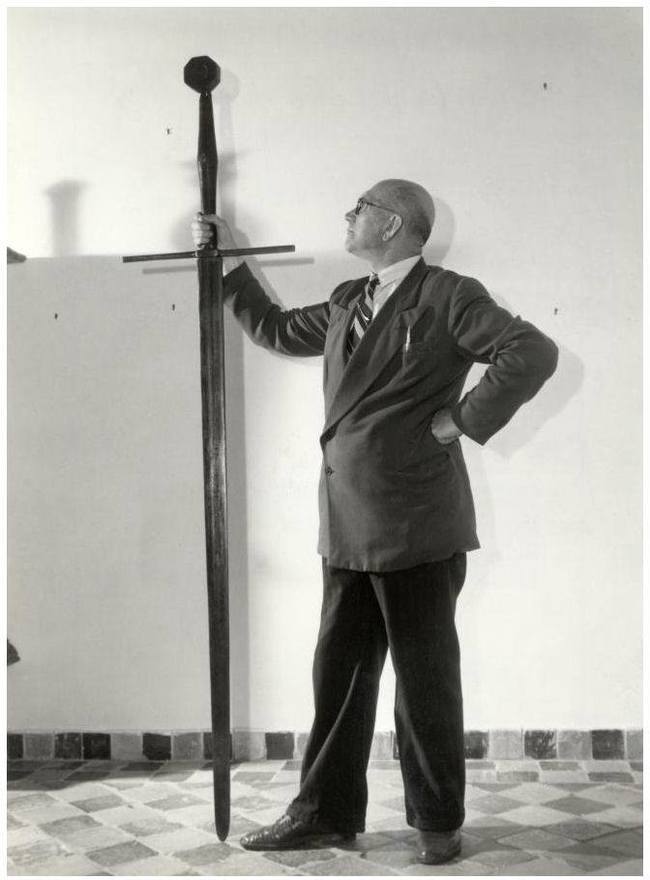

2. Самый большой из сохранившихся двуручных мечей в руках Эварта Окшотта, подробнее о мече ниже.

Длина: 2150 мм. Вес: 6600 граммов. Начало 15 века.

Самым известным мастером двуручного меча был пират и наемник Пьер Герлофс (1480-1520. Pier Gerlofs Donia), его меч хранится в музее города Леуварден, Нидерланды.

Он был церемониальным и был вынесен в бой как реликвия, но Пьер Герлофс его захватил и стал использовать как боевой. Воин был саженного роста и невероятной силы, за что получил прозвище "Большой Пьер". Его меч показан на фото выше (№ 2).

3. Грвюра Ганса Бурмайера, изображающая доппельсольнера. Современник изобразил комплект экипировки профессионального военного. В комплекте с двуручным используется меч кацбальгер.

О некоторых двуручных мечах известно, что они принадлежали рыцарям. Однако, на войне рыцари такие мечи почти не использовали. Рыцарь мог использовать двуручный меч для поединка или выдавать кому-нибудь из своей свиты.

4. Длинный меч, Германия, 1520-1530 годы.

Общая дина 1800 мм, длина клинка 1320 мм, вес 2870 граммов. Продан на аукционе Hermann Historica.

5. Длинный меч, Германия, 1573 год.

Вероятно, сделан в Брауншвейге. Длина общая 1950 мм, длина клинка - 1420 мм, масса меча 4650 гр. Ширина клинка 54 мм, толщина 6 мм. Судя по весу и вычурности эфеса, это все же церемониально-парадный меч.

6. Шотландская разновидность двуручного меча, Клэймор.

Claidheamh-mòr гэльск. «большой меч». Их мечи были несколько меньше центральноевропейских, общая длина меча составляла от 135 до 150 см.

Завершение перекрестья трактуют как четырёхлистный клевер, что на островах символ удачи.

Примечательно, что шотландцы использовали и короткие мечи такой формы, хотя редко.

7. Ирландская разновидность двуручника отличалась навершием в виде кольца и уплощёнными краями перекрестья. Эти островитяне тоже отличились (:

8. Региональный датский подтип двуручника, известные экземпляры в основном происходят с территории Дании.

Узкий клинок с длинным рикассо и рукоятью. Рикассо часто более узкое, чем заточеная часть клинка. Рукоять может быть ещё длиннее.

Новодел от Альбиона.

9. Двуручные мечи использовались не только на войне, но и для исполнения наказаний.

Палаческие мечи отличаются от боевых отсутствием острия.

Палаческий меч, Германия, первая половина 16 века. Общая длина оружия 1130 мм, длина клинка 840 мм, вес 1895 граммов.

Надпись на старонемецком гласит: "Когда я беру меч (в руки)/Желаю грешнику вечной жизни". На второй стороне изображено колесо для колесования, также две планки с растительным узором, голова епископа и нанесена следующая надпись: "Мужи борются со злом/Я лишь исполняю их окончательное решение".

Примечательно, что этот меч из коллекции знаменитого палача Фернана Мейссонье (1931-2008), бывшего палача во французском Алжире.

Меч сохранил бритвенную заточку.

10. Ещё одна разновидность двуручника. Тренировочная.

Характерная узкая форма клинка без остых кромок. Меч получался заметно легче и был более гибким, чем боевой. Это снижало травматизм на тренировках.

В старину в разряд тренировочного переходило старое выточенное оружие. Немногие парни могли себе позволить заказать новые тренировочные мечи.

Парные мечи из собрания музея Метрополитан.

Германия, 1575 год. Общая длина 1289 мм, длина клинка 1038 мм, вес 1304 грамма.

11. Меч для охоты.

Schweinschwerter - свиной меч(кабаний меч). Узкий меч, с расширением у острия, наподобие копейного наконенчника. Часто имел отверстие для установки перемычки - чеки. Перемычка предотвращала глубокое насаживание туши на клинок.

12. Меч императора Максимилиана I.

Тот самый "папа ландскнехтов", да (:

Один из самых известных и красивых мечей. Интересен в числе прочего сложнейшим мозаичным долом в виде вытянутых шестиугольников по всей длине клинка.

Общая длина меча 1400 мм, длина клинка 1040 мм, длина рукояти без навершия 300 мм. Ширина клинка у гарды 55 мм, вес 2360 граммов, ширина перекрестья меча - 300 мм.

Сталь, серебро, золото, перламутр.

Меч богато украшен, но вполне боевой.

На клинке меча выгравированы гербы княжеств, принадлежавших роду Габсбургов. При этом, 4 герба были нанесены на клинок "авансом", т.к. эти княжества на момент вручения меча принцу еще не принадлежали королевскому дому Габсбургов.

13. Двуручный меч из собрания музея Метрополитан.

Италия, конец 15-го -- начало 16-го века.

Длина меча 1689 мм, длина клинка 1289 мм, ширина крестовины 486 мм, вес 2778 граммов. Точка баланса находится в 220 мм от крестовины меча.

Необычен соединением большой и малой гарды. Отличный сохран рукоятки.

14. Завершаем довольно странным видом двуручного меча. Меч-пила, 16-й век.

Клинковая часть выполнена из носа рыбы-пилы.

Мода на экзотические товары из восточных стран захлестнула Европу с развитием мореплавания и торговли. Тогда же клинковое оружие стало постепенно переходить из разряда боевого в парадно-церемониальное.

Надо сказать, что никаких свидетельств применения мечей из носа рыбы-пилы в битвах Старого Света никогда не встречалось — оно являлось очевидно неэффективным против хорошо защищенных европейских воинов.

Но в качестве атрибута власти смотрелось весьма эффектно.

Статья обзорная, все интересности уместить не получится при всём желании.

Ещё есть одна интересная турнирная разновидность мечей, которую опишу позже. Норомальных фоток не нашёл.

Двуручные мечи были грозными и дорогими изделиями. Это поистине оружие победы, крайне эфективное в рукопашной. Владельцы подобных мечей - лихие, крепкие и состоятельные парни. Войсковая элита ренессанса.

По 16-му веку почитал немного покамест, но эпоха крайне интересная.

Из художественной литературы на тему могу рекомендовать два романа Алексея Зубкова "Плохая война" и "Хорошая война". Написано с юмором и знанием матчасти.

На сегодня всё, удачных выходных!

Ламеллярный доспех восточнославянского воина.

Всем привет!

Научные исследования воинских комплексов Древней Руси ведутся уже более полувека.

Долгое время считалось, что пластинчатые доспехи для воинов этого региона не характерны. Это мнение было опровергнуто в середине XX в. исследованиями А. Ф. Медведева, который показал на археологическом материале широкое распространение такого вида защиты.

Следует отметить, что ни одного целого панциря XII—XIII вв. на территории Древней Руси не найдено. Поэтому в попытках реконструкции исследователи обращаются к изобразительным источникам и отдельным археологическим находкам.

Славянское население земель Руси познакомилось с воинским наборным панцирем уже в конце VII в., но широкое распространение пластинчатые доспехи получили в XI—XIII вв.

Панцирные пластины обнаружены при раскопках Киева, Новгорода, Галича, Полоцка, Чернигова, Новогрудка, Смоленска, Гомеля и многих других.

Несмотря на достаточно широкую географию находок, они единичны. Поэтому не дают оружиеведам исчерпывающих оснований для создания обоснованных реконструкций защитной экипировки.

Разрешить проблему помогает исследование древнерусских миниатюр, предметов художественной пластики и прочих произведений искусства, изображающих воинов в панцирной защите.

Эти источники требуют серьёзной критики при рассмотрении, поскольку там часто допущены ошибки в конструктивных элементах доспехов. Часть деталей просто упускается из-за небольшого размера изображений.

Реконструкция предметов средневекового вооружения должна базироваться на итогах комплексного изучения разных источников соответствующего периода и региона.

Результат реконструкции необходимо проверить практически — путем исторического моделирования, т. е. создания действующих реплик комплектов вооружения.

Сегодня рассмотрим средневековую военную экипировку на моём примере.

Корпус защищён ламелярным доспехом. Использованы стальные пластины толщиной 1 мм. Прототип - находки из Гомеля, тип А.

Пластины нашиты на кожаные полосы. Полосы в свою очередь соединены кожаными шнурами.

Вес ламелляра - 10 кг.

Меч сделан по находке в реке Уз, тип 12 по Окшотту.

Выполнен из стали 65-г с последующей закалкой.

Длина общая 87 см, длина клинка 71.5 см, вес меча 1.16 кг. Рукоять немного крупнее оригинала, с расчётом на латную рукавицу.

Шлем сфероконический, с небольшими полями. Тип 5 по Кирпичникову.

Сталь ст-3, толщина 2.5 мм. Современные шлемы часто делают без закалки для простоты ремонта. Вес 2.3 кг.

Шея и лицо закрыты чешуйчатым воротником.

Плечо закрыто рукавом из длинных пластин (пластины из Торжка).

Наручи исторического прототипа не имеют.

Кольчуга сделана из клёпаных и сечёных колец 50/50.

Диаметр колец 7.5 мм, проволка 1.4 мм. Вес кольчуги 5.6 кг.

Должен заметить, что подобное наслоение корпусных доспехов недоказуемо. Скорее всего не применялось на практике, хотя воин мог владеть обоими видами доспеха.

Поясных набора - два. Сумка и нож - на одном поясе; кошель, рог и проколка - на втором.

Рог использовался для питья. В сумке носили гребень, кресало и огниво, ложку и другие бытовые молочи.

Боевой нож (скрамасакс) к 12 веку уже не применялся.

Щит изогнутый треугольный, с кожаной окантовкой и гранёным умбоном. Хват локтевой. Вогнутая верхняя грань щита позволяет закрывать голову не перекрывая себе обзора.

На последнем фото хорошо показан этот момент.

Нагрудный диск появляется на доспехах Руси в середине 14-го века. На момент создания комплекса не знал об этом.

Ноги воина планировалось закрыть кольчужными чулками-шосами, не успел сделать (:

Общий вес доспеха (без щита) почти 23 кг.

Многие задают вопросы по стоимости комплекта экипировки или отдельных его деталей.

С этими вопросами вам лучше всего обращаться к ближайшим от вас мастерам. Поскольку цена доспехов отличается у разных кузнецов.

Также на цену заметно влияет материал: сталь общего назначения, нержавейка, закаленная сталь 65-г, титановые сплавы...

Не менее важным является размер экипировки. Между 38-м и 62-м размерами едва ли не двукратная разница в расходуемом материале.

Не стоит забывать про очередь в заказах, у особенно популярных парней подождать полгода считается в порядке вещей.

На сегодня всё, всем спасибо!

Средневековые мечи #2.

Всем привет!

Продолжаем тематику клинкового оружия средних веков.

1. Начнём с меча эпохи викингов.

Период 9-10 век. Сталь, ковка, инкрустация. Декор эфеса несколько необычный, выполнен в виде пиктограмм. Возможное смысловое наполнение пиктограмм является предметом споров.

В центре клинка - ужасный дракон (:

2. Меч и кинжал, выполненные в едином стиле.

Произведено известной польской мастерской.

Отличные новоделы на период 14 века. Перекрестье и навершие украшены гравировкой.

3. Однолезвийный меч эпохи викингов.

Тип Н по типологии Я. Петерсона, характерен для 800-950 годов. Новодел, клинок которого скованн из 4-х прутов дамаска. Эфес меча украшен инкрустацией.

Самый популярный тип меча в Норвегии в 9-10 веке.

Примечательно, что однолезвийные мечи бытовали почти исключительно в Скандинавии. На территории Древней Руси находок не известно.

4. Реконструкция меча "Ульфберт".

Новодел на период 10 века. Навершие и перекрестье меча богато инкрустированы серебром и медью. Рукоять выполнена из позолоченой бронзы, украшена характерной венгерской гравировкой.

5. Меч от Роял Армориз.

12-й тип по типологии Э. Окшотта.

Новодел на период 13-го века. Необычный "рогатый" эфес.

Клинок линзовидный с широким долом на 2/3 длины клинка.

На рукоятке видны следы намотки нити. Кожу к деревянным деталям приклеивают, для уплотнения наматывают нитью. После высыхания клея кожа сохраняет фактуру нити. Красиво и удобно.

6. Обещал ранее меч в цветочек выложить, вот он.

Тип W по Петерсону, начало 10-го века. Сталь, ковка, инкрустация серебром.

7. Второй пример цветочной темы.

Меч на период 12-го века. Одет с богатым парадным костюмом, украшенным узорчатым шёлком. Примечательно, что поясные накладки повторяют цветочный мотив.

В средневековой Европе навершия мечей в форме цветка встречаются не редко, позже ещё выложу.

8. Меч 16 типа по Окшотту.

Середина 14-го века. Меч с кожаной муфтой, накрывающей ножны.

Муфта предохраняла меч в ножнах от дождя.

Перчатка выполнена по мотивам находок около Висби. На плотную кожу наклёпаны стальные пластинки. Внутренние пластины видны по рядам зкалёпок. Снаружи - ногтевые фаланги и суставные пластины. Кожа с приклёпаной сталью пришита к тонкой льняной перчатке.

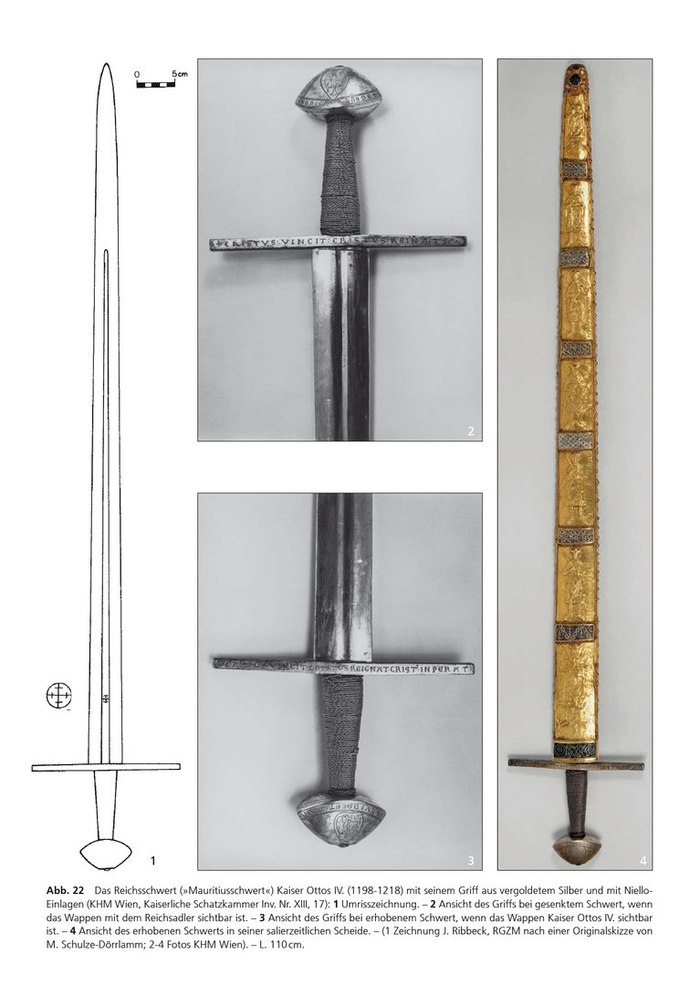

9. Меч, приписываемый королю Отто IV.

Тип 11 по Окшотту. Датирован началом 13-го века.

Эфес меча украшен гравировкой, меч при этом довольно простой.

А вот ножны меча очень богатые. Золотая чеканка изображает 14 королей древности.

Скорее всего меч имел несколько ножен, ибо носить королей головой вниз на поясе было не комильфо (:

Эти ножны носили на руках острием вверх или выставляли на обозрение в приёмных покоях.

10. Византийский меч.

Новодел от Дмитрия Храмцова, точная копия археологической находки.

Характерен для 8-9 века.

Клинок меча имеет линзовидное сечение. Эфес полностью из бронзы. Ажурное перекрестье в виде корзинки накрывает ножны, чтобы красоту было видно, когда меч в ножнах.

На навершии установлен шарнир с темляком.

11. Ирландский меч.

Этот дизайн с прорезным кольцом в навершии появился на островах во второй половине 15-го века. Был популярен весь 16-й век.

Тип 19 по типологии Окшотта.

Этот меч имеет шестигранное (гексагональное) сечение. Имеет ярко выраженное рикассо - незаточенный участок возле перекрестья.

Вторая и третья фото - новоделы от Альбиона.

12. Длинный меч, европейская военная классика.

Популярен в 14-15-м веках по всей центральной Европе.

Ромбовидное сечение с узким долом почти до середины клинка. Навершие из бронзы. Перекрестье стальное шестигранное, длинное, удобное для фехтования.

Его иногда именуют бастардом, это "термин" из дамских романов нового времени (:

Правильное название такого типа оружия, принятое в научном сообществе - длинный меч.

13. Видео на тему как сделать меч из нескольких прутов дамаска.

Довольно сложная работа от французского мастера. Интересный шахматный узор попеременно перекрученных прутьев. Все этапы производства показаны, можно на перемотке глянуть. На ютубе есть и вторая часть, где мастерят ножны и эфес меча.

Дополнительные материалы.

Не помню, кто спрашивал в комментах про замок. Вот ссылочка на видяхи о постройке замка силами и средствами, адекватными для 13-го века. Геделон называется, строят во Франции, есть 5 серий на сегодня.

Упрощённая типология мечей эпохи викингов от Я. Петерсона:

https://thornews.com/2015/09/06/norwegian-viking-age-swords-...

Полная версия, ссыль через ВК:

http://starcheolog.livejournal.com/149831.html

Типологию европейских мечей Э. Окшотта можно на Вики глянуть, она чудесно проиллюстрирована.

Про разные мечи можно почитать короткие статьи на Людоте, ссыль сюда не ставится, гуглите.

Далее планирую писать про доспехи 13-14-го века и длинные мечи 16-го века.

На сегодня всё, всем удачных выходных!

Кандидаты "небесных" наук.

Всем привет. Сегодня будет много текста про историческую науку от жены.

Чтобы не менять колорита, подаю как есть.

Во время учебы на истфаке мне посчастливилось устроиться по специальности в исторический музей. Для меня открылась музейная изнанка и мир благословенной академической науки. И хотя, за несколько лет работы в музее накопилась уйма курьезных корок, речь пойдет не о них.

Еще во время учебы кандидаты наук и академики грезились мне людьми с семью пядями во лбу в самом хорошем смысле слова, эдакими титанами науки. Среди них, в моем тогдашнем понимании, никак не могло оказаться королей абсурда. С восхищением я смотрела на атлантов, которые гордо держат высокую планку настоящей академической науки. После ухода таких специалистов, перед новым поколением обрушивается их наследие и осознание незаменимой утраты. Но рассказать я хочу о других. О тех, кого удачно назвал один из профессоров университета, интеллектуальными дегенератами, носителях казенных титулов. А точнее об их наследии.

Чтобы в красках описать всю вакханалию, увиденную мной, следует начать с пути кандидата наук, в моем случае, исторических. Отчаянно упорный студент отдает 7-9 лет жизни на такой квест: бакалаврат-магистратура-аспирантура. Целых 9 лет кропотливого профобразования. Не «мама-папа-сказали» и «положу корочку в стол», а изнурительный умственный труд, утопание в источниках, стирание зубов о методологию, затачивание языка в дебатах, развлечений в архивах и «десять тыщ мильёнов» правок. Ты лезешь на вершину, чтобы заслужено получить гордое звание К.И.Н. и отсалютовать атлантам науки: Кирпичникову, Горелику, Зализняку, Рыбакову, Арциховскому... А до этого пройти фейсконтроль у ВАК (Высшей Аттестационной Комиссии). И, разумеется, веришь, что каждый такой кандидат продрался за своим званием вот так. Не считаем тех, кто дал бабла, родственники в деканате, дед профессор и т.д. Только тех, кто пошел по призванию и пахал, как мул.

И вот передо мной молодые кандидаты, сверстники +/-5 лет. Вроде все ничего, но есть нюанс, прям как в анекдоте. Обычно, защиты кандидатских диссертаций проводятся в одном из столичных вузов перед авторитетными рецензентами. Более того, рецензенты – это гарант твоего успеха. Если ты защитил свой диссер перед этими авторитетными в научном мире людьми, значит и впрямь не пальцем делан, научрука не подвел. Ибо с тобой, таким дарованием, он и свою голову на плаху кладет. Ну, это научрук здорового человека, да и защита тоже. А бывает иначе.

В одном немаленьком городке, престижный технический ВУЗ имеет гуманитарный факультет. А на нем кафедра истории, кафедра, Карл! И вот, профессора этой кафедры в тандеме с военным училищем устраивают свои защиты с блекджеком и хм… кандидатами. Может есть какие профиты у минобороны или квота какая-то на регион для кандидатов, но ВАК каким-то чудом выдает эти звания. Всё бы ничего, может люди и правда вонзались.

Не тут-то было. Упомяну, что в городе имеется другой, целый национальный университет, где, о чудо, имеется исторический факультет. Но, 9 лет исторического образования для слабаков.

Итак, кандидат номер раз.

Забавный такой паренек, выпускник кафедры истории гуманитарного факультета технического вуза (!?)

Хороший парень, но лучше о диссере.

Волей случая, тема его диссертации оказалась довольно близка к моей магистерке. Прям старшая сестра, ни дать, ни взять. Автореферат схватила с интересом, а вдруг чего нового прочту, у человека защита же через три недели, там-то все с иголочки.

Угу, с нее, с такой себе иголищи в стоге сена здравого смысла.

Сорок минут жизни потрачено на подчеркивание абзацев карандашом, надписями «где пруфы, Билли» и непрерывным «ха-ха» до слез. Не потому, что я такая умная. Я пошла с этим авторефератом по знающим людям уточнить, вдруг 5 лет истфака повредили мне рассудок.

С рассудком оказалось все в порядке, часть доцентов знатно похохотала, часть пожала плечами и сказала: «не комильфо, но он старался». Старался он, блеать...

В общем, это был самый плохой реферат на 180 страниц, который я видела. Спросить у комиссии, как человек, не сидевший на лошади ни минуты, может так красочно и фентезийно писать о всадниках в кандидатской, мне не удалось. Публичная защита оказалась не совсем публичной. В кадетское училище абы кого не пускают, тем более ошалелого магистра с истфака с помятым и затертым авторефератом чужого диссера. Так что защищаться от нападок жалкого студента новоиспеченному кандидату не пришлось. Теперь гордый специалист по «использованию энергии коня» пополнил стройные ряды кандидатов исторических наук.

Кандидат №2.

Одним погожим днем стала к нам в научную инстанцию наведываться некая особа.

Так сложилось, что писала она свою кандидатскую отчасти по фондам нашего музея. Ну и пускай себе пишет – диссер – это всегда похвально. А еще очень модно, пафосно и неординарно.

Раз за разом в разговоре я стала замечать, что выпускница аспирантуры (все той же кафедры истории гуманитарного факультета технического ВУЗа) мягко говоря, не знает азов. Тех, что впиваются в мозг молодого историка на первых двух курсах, без которых, в принципе, не понятно, как можно было защитить адекватную бакалаврскую. Это как материаловедение или Present Simple, матчасть в общем.

Аспирантура технического универа сначала не обеспокоила, так как не всегда остаешься аспирантом в alma mater. Вот и решила уточнить у коллеги, как образовался такой пробелище в профобразовании у будущего кандидата наук. Ответ был прекрасен: «Так она же культуролог, откуда ей источниковедением владеть».

Тут стоит вставить ремарку (да простит меня немецкий классик). Я ничего не имею против культурологов. Скажем так, культурология – это кафедра философского факультета, а он на другом этаже. То есть, с истфаком напрямую ну никак не пересекающаяся.

На мой нелепый вопрос: «Джонни, а почему она пишет кандидатскую по истории?», ответ был безжалостен: «Ну так нет же кандидатов культурологических наук, вот и пишет по истории». Хм... К такому жизнь меня не готовила.

Мне встречались культурологи-кандидаты, кандидаты философских или искусствоведческих наук. Истфак, ну почему ты??

Стоит ли наговаривать на человека за отсутствие исторического образования?

Когда речь о звании кандидата ИСТОРИЧЕСКИХ наук, наверное, стоит.

Но знаете, от чего подгорело? Казалось бы, ну и шут с ним с истфаком твоим проклятым, может там прорыв в науке, не завидуй, злая ведьма. Суть кандидатской диссертации и всей научной работы сей героини: она доказала, что разорванная пушка разорвалась. Занавес.

Звание К.И.Н.а она также получила. С почином, сударыня.

На горизонте с новой силой засияло знамя тупизны.

К слову, защита снова была в кадетском училище и такая же «публичная».

Однако, всегда есть тот, кто ослепительно засияет своими пядями во лбу. И вот он, наш кандидат №3. Это прям royal flush, а не К.И.Н.

В этом году на работку к нам устроился новый сотрудник. Руководство всегда радо кандидатам в штате, научная же инстанция, вроде как.

И перед нами воспрял доктор богословия(!). Такой пастырь 30 лет отроду, с куцей бородёнкой и ЧСВ, которое явно не влезло в рясу. Вот и подался в кандидаты исторический наук. Истфак, ну что с тобой не так?!

Тут, видимо, снова стоит побеспокоить немецкого классика и добавить, что я адекватно отношусь к семинаристам. Более того, один из друзей студенчества был священником и вместе со мной получал второе светское образование. Все ок.

Но история не о нем, а о молодом «Игнатио де Лойоле», который отучился за кордонном. Точнее, в 17-ти километрах от него. Но главное, что в Европе.

Сие дарование посвятило свой диссер истории церкви, что неудивительно. И монографии, и статьи, и все остальное - по истории церкви. А главное, нормальный такой кирпич в 250 страниц о церкви в своем селе. Фантастическая производительность.

Хотя, производительность некоторых научных сотрудников требует отдельного поста.

Но цимес в ином.

И месяца не проработав в музее, блистательный К.И.Н. заявил, что никто в музее не смеет его оценивать. Он сомневается в компетенции руководителей инстанции, ибо он КАНДИДАТ, а вы тут так, поссать на огонек зашли. Ведущие научные сотрудники, мягко говоря, были озадачены такой постановкой вопроса. Доктор богословия оббивает директорские пороги и негодует, почему научный отдел не целует персты и не кланяется. Да и как посмели проверять его на профпригодность, он же кандидат наук, доцент кафедры (на этот раз уже моего страдальческого истфака), доктор богословия. В общем, аки корифей.

Жизненный опыт разное показывал.

Например, мой зять, будучи химиком-полимерщиком, попал на аспирантуру к физикам. Затесался, чтоб не служить, куда место было. Так вот, он чуть кандидатом физико-математических не стал. Просто потому, что умный парень, да и пожалел стариков профессоров. На втором году аспирантуры благополучно срезался и ушел работать на завод. Ибо не к лицу химику-полимерщику доктором ф.м. наук быть, все-таки не физик.

Совесть и профессиональная этика не подписали. А так бы прибавка к зарплате нехилая была за доцента, да и жена бы гордилась еще больше.

Причем, есть же нормальные специалисты.

Знакома я с кандидатом биологических наук 26-ти лет отроду. Парень все как должно прошел, универ, аспирантуру, защитился. Три года пахал, параллельно работая лаборантом при другом универе, писал статьи, выступал на конференциях, мама-папа не из деканатов. Защищаться поехал почему-то в столицу, в ведущий профильный ВУЗ страны, а не в городской приборостроительный.

Сейчас докторскую пишет. Прям фантастика.

Это я все к чему веду.

Наслышана о различных способах, причинах и порядках получения званий кандидатов наук. Кроме того, не имею особых сомнений по поводу компетенции сотрудников ВАК.

Не удивлюсь, если просто не хватает рук и глаз разбирать этот поток «научных открытий и прорывов». В любом случае, есть прецеденты перепроверки научных званий Аттестационной комиссией.

И дело даже не в том, что ряд интеллигентных дегенератов плодит новое поколение таких же носителей казенных титулов, и все они дружно получают деньги из бюджета. А скорее в том, что пользы академической науке от таких кандидатов, как от адептов плоской земли.

Наличие подобных персонажей катастрофически обесценивает труд тех, кто прошел «ад и Израиль» от первака до аспирантуры.

Почти 10 лет потратить на освоение ремесла, чтоб стать в один ряд со «специалистами» по энергиям коня, разрывам разорванных пушек и просто заноз в заднице, считающим, что доктор богословия - это причина для поклонения - бесценно…

У меня все.

Спасибо всем, кто осилил.

Византийские доспехи.

Пару лет назад сделали парню комплект снаряжения для военно-исторических игр.

Хочу поделиться самыми удачными фотографиями.

Это стилизация тяжёлого пехотинца 10 века, экипированного по византийской моде.

Почти всё сделано из нержавеющей стали, толщина пластин 0.5-1 мм.

Основа доспеха - 5 мм кожа.

Зеркальная полировка пластин - моя вечная боль. Не знаю почему, но именно такие нравятся пользователям больше всего...

Корпусной доспех называется ламелляр.

Сделан из полукруглых пластин. Пластины приклёпаны к кожаным полосам. Эти полосы сошнурованы между собой в подобие кирасы.

Корпус застёгивается по бокам и на плечах, позволяя регулировать полноту любителям вкусно поесть. Также важно для сезонной смены: толщина летней и зимней поддоспешной одежды разная.

Кожаные полосы, украшающие наплечники, подол и шлем называются птериги. Античное наследие в византийской броне. В оригинале птериги были частью поддоспешной одежды, здесь мы упростили конструкцию. Для стилизации вполне достаточно.

Воин использует круглый конический щит с локтевым хватом и лёгкое копьё для работы одной рукой. Щит усилен стальным умбоном по центру.

Копьё с наконечником ромбовидного сечения, с обратной стороны древка установлен подток.

Шлем полусферический, с небольшими полями. Одет поверх кольчужного капюшона.

Сталь 2.5 мм, украшен латунной чеканкой.

В элементах украшения византийских шлемов преобладали религиозные мотивы и растительный орнамент.

В навершие шлема могли вставлять украшения: длинные перья, хвосты пушных зверей либо шёлковые полосы.

Перепоясан доспех богатым ремнём с множеством литых бонзовых накладок. Прежде всего это показатель статуса. Для удобства могли носить несколько поясов с подвешенным на них различным снаряжением.

Наручи и поножи сделаны из стальных полос, по мотивам изображений воина на венгерском кувшине.

Вес доспехов без щита - 12 кг с хвостиком. Это немного для подобного комплекта, особенно для 56-го размера.

Время изготовления силами одного работника - полтора месяца.

Расход кожи почти 4.5 квадратных метра.

Для создания экипировки использованы в основном изобразительные источники, причём из разных регионов. Это не верный подход для реконструкции, но у нас стилизация, а для неё допущения приемлимы.

Владелец доволен, доспехи повесил на манекен у себя дома. Манекен уже третий по счёту (:

Фотограф: Людмила Палий.

На сегодня всё, всем спасибо!

Средневековые кинжалы.

Обзорный пост о кинжалах средневековой Европы.

Долгое время раздумывал, стоит ли писать о них. Ибо написано уже довольно много, новизна публикации посредственная…

Решил всё же запилить статейку, дополнив по своему пониманию и уточнив датировки.

Текст составлен из других источников на треть (ниже приведу самые интересные).

Почитать пришлось немало бреда и просто чрезмерно общего околокинжального.

Фотки будут повеселее: подобрал непопсовые и разбавлю новоделами. Часть картинок, видимо, пойдёт в комментарии.

Итак, что такое кинжал?

В современном законодательстве это обоюдоострый контактный вид холодного оружия. Может быть прямым или изогнутым.

В средние века клинки были гораздо разнообразнее, в первую очередь из-за отсутствия ГОСТов и конвеерного производства (:

Считается, что кинжал был дублирующим оружием профессиональных военных. На войне кинжал применяли после потери или повреждения меча, либо в тесноте, где меч бесполезен.

В некоторых статьях назначение кинжалов сводят к добиванию упавшего противника, что не верно.

Кинжал или боевой нож носили на поясе почти все мужчины и юноши средних веков, и немало женщин. Это был повседневный вид оружия, самый массовый, пожалуй.

В фехтбухах довольно много внимания уделено кинжалу, что демонстрирует актуальность темы. Во времена правления Карла V появилась даже популярная песенка о злоупотреблении кинжалами.

Виды кинжалов.

Разновидности кинжалов обычно рассматривают отдельно от хронологии их бытования.

Мне видится логичным рассматривать виды в хронологическом порядке, чтобы эволюция была более наглядна.

Внятную типологию кинжалов не обнаружил, у кого что-то есть по теме - пишите в комментах.

1. Первым типом средневекового кинжала считается Квилон.

Известен с начала 13-го века.

Эфес кинжалов этого типа полностью повторял меч. Первые экземпляры напоминали уменьшенную копию меча. Название выводят из характерного перекрестья кинжала, перпендикулярно пересекающего рукоять (якобы связано с итальянским термином). Проверить не могу, итальянского не знаю.

Наиболее разнообразно кинжал представлен в сценах средневекового насилия на книжной миниатюре в «библии Мациевского», это 1230-40 годы.

2. Базелард.

Известен с конца 13-го века.

Название соотносят с швейцарским топонимом – город Базель. Откуда он якобы происходит. Подтверждений этой версии не нашёл, но есть упоминание дикой популярности швейцарских кинжалов более позднего времени (середина-конец 15-го века). К тому времени швейцарские кинжалы уже имели узнаваемую форму.

Ранний базелард с рукояткой, напоминающей латинскую литеру «I». Клинок ромбовидного сечения с двумя долами. Деревянные детали рукоятки закреплены сквозными бронзовыми трубочками (вместо обычных заклёпок). Музей Метрополитан.

Этот базелард имеет дополнительный карманчик с шилом и ножом. Клинок имеет полуторную заточку с двумя долами вдоль обуха. Оформление ножен - устье, окончание и цепочки - сделаны из серебра.

Поздние базеларды уже вполне современного вида, Германия.

На поясе военного кинжал выглядел вот так.

Носили его спереди, сзади или сбоку: кому как удобно. Если использовали меч и кинжал одновременно, то меч располагался слева, кинжал справа.

К концу 15-го века на рукоятке стали делать центральное ребро. Эту форму базеларда иногда называют гольбейн. Которую, к слову, почти без изменений скопировали нацисты для наградных и посведневных кинжалов в войсках.

Очень богато оформленный швейцарский кинжал из собрания музея Метрополитан. Ножны, перекрестье и навершие - брнза с позолотой. В ножнах дополнительный кармашек под два дополнительных предмета - ножик и вилку.

Длинный базелард особо авторитетного гражданина из собрания Уоллеса. По формату вполне заменяющий владельцу меч. Городскому населению мечи носить запрещали, отсюда такая попытка обойти местное законодательство. Далеко не единичная, кстати.

Клинок линзовидного сечения, с тремя долами. В центре клинка - клеймо мастера. Обратите внимание на парные отверстия в гарде и навершии. Возможно, предназначались для предохранения пальцев посредством установки цепочки.

3. Баллок.

Известен с первой трети 14-го века.

Название получил из-за фаллической формы рукояти. Нужно сказать, что отношение к эротическим символам в средние века было сильно попроще современного. Даже откровенная порнография навроде «летучего голландца» не вызывала отторжения. Это было молодёжно. Носить такие кинжалы напротив причинных мест у юношей было в порядке вещей, считалось уместным.

Некоторые особо упоротые историки викторианской эпохи попробовали переименовать эту «срамоту» в "почечный" кинжал.

Безуспешно.

Все причастные зовут этот предмет по имени: Кинжал с яйцами.

Наверное, самый популярный и долгоживущий кинжал средних веков. И одновременно первый универсальный кинжал, не чисто боевой. Использовался всеми слоями населения с 14-го по 16-й век. Местами дожил до 17-го века, например в Шотландии.

Примечательно, что традиционный шотландский дирк происходит именно из баллока, что видно по форме кинжалов этого типа конца 15-го века.

Даже в поздних дирках 19-го века всё ещё угадываются черты баллока.

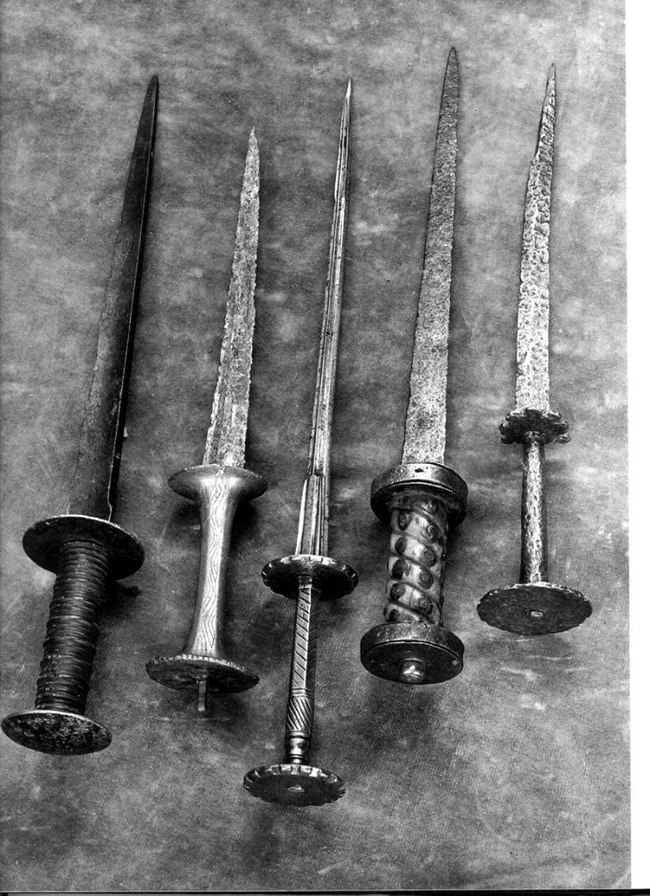

4. Рондель.

Известен с середины 14-го века.

Название получил благодаря навершию и гарде в форме дисков.

Диски предотвращали соскальзывание руки с рукоятки, но одновременно ограничивали вариативность фехтования. Предназначался для мощных колющих ударов. Лезвийная часть весьма разнообразно представлена.

Нередко рукоять, навершие и гарда этого кинжала выполнялись единой цельнолитой деталью.

Узкие гранёные клинки появляются у ронделей первыми: раньше баллоков и сильно раньше стилетов.

Чисто военный кинжал. Который, впрочем, носили с повседневным костюмом околовоенные персонажи, желающие подчеркнуть свою принадлежность.

5. Ушастый кинжал.

Известен с конца 14-го -- начала 15-го века.

Название получил благодаря форме навершия в виде двух слегка наклонных округлых выступов, похожих на ушки. Гарды не имел вообще, либо почти не имел.

Самый малочисленный тип кинжала в средневековой Европе.

И одновременно самый спорный. В ряде статей его именуют бургундским кинжалом. Кое-где приписывают ему испанские корни.

Между тем, форма вполне традиционная иранская, особенно если костяное оформление вспомнить. Также напоминает кинжалы стратиотов и османские ятаганы.

Массовое распространение ушастых кинжалов приходится на 15-й век. Появление балканских стратиотов в службах Венеции - тоже 15-й век. Появление ятаганов – снова 15-й. Переселение иранских туркменов на Балканы – обратно начало 15-го.

Конечно, это не прямые доказательства. Но, во всяком случае, интересная и логичная цепь совпадений.

6 А. Стилет.

Некоторые граждане дополняют виды средневековых кинжалов ещё и стилетом.

Что не совсем верно, поскольку стилет окончательно оформился к началу 16-го века, а это уже не средневековье.

Название получил благодаря гранёной форме клинка, напоминающей стилос – палочку для письма.

Кинжал как правило небольшой, рукоять также маленькая.

В том числе и поэтому считают данный кинжал преимущественно женским или подростковым.

Хотя есть исключения, местами забавные:

Разновидность стилета 17-го века – фузетти – имела на клинке мерную шкалу. Эти кинжалы были оружием венецианских морских бомбардиров. Цифровая шкала должна была представлять калибры и/или навеску пороха, но на самом деле была фиктивной. Таким образом стилеты переходили в разряд артиллерийского прибора и хитрые бомбардье рассекали с кинжалами по Венеции, где носить оружие нельзя было никому.

6 Б. Чинкуэдэа.

Вот об этом стоит упомянуть, хотя в общие типологии данный кинжал обычно не включают.

Известен с 1450-1460-х годов. Позже 1550-х почти не встречается.

Североитальянское изобретение.

Название получил благодаря ширине клинка. Дословно с итальянского переводится как «пять пальцев».

Весьма интересный кинжал с широким и довольно массивным лезвием. Зачастую клинок украшали многочисленными мозаичными долами. Некоторые исследователи считают, что необычная форма кинжала происходит под влиянием модных античных веяний позднего средневековья.

6 В. Дага.

Она же – кинжал левой руки.

Сформирован также в 16-м веке, считается дальнейшим развитием квилона.

Этот вид кинжала очень разнообразен, есть совершенно адские разновидности. Иногда использовались даги с подвижными деталями, призванными блокировать клинок противника. Или просто сломать.

Вот одна из интересных вариаций позднего кинжала левой руки, также называют шпаголомом. В выемках-уловителях заметны множественные следы использования.

6. Г. Крестьянские ножи, тесаки, корды.

Собственно, отдельно стоящая многочисленная группа предметов вооружения. Использовались с 14-го века до 16-17 местами.

Связаны единой эволюцией.

Боковой шпенёк-нагель (здесь в форме раковины) предполагает боевое применение ножа.

Ножны с тиснением по коже. Клинок треугольного сечения, рукоять костяная, с трубчатыми сквозными заклёпками.

В заключение.

Кинжалы в средние века использовались по всей Европе почти без ограничений. Некоторые типы были более популярны в ряде стран или только в некоторых. Виды кинжалов никак не привязаны к профессии или роду занятий, хотя есть классовые и профессиональные предпочтения.

Байки типа «стилеты использовали наёмные убийцы» прошу не плодить в комментах.

Обычно цена кинжала была единственной его градацией: хочешь быть модным парнем – бери длинный балок в красивых ножнах под цвет пальтишка. Задорого.

Надо колбаски нарезать и просто чтоб «что-то было» - бери короткий бюджетный нож, а ножны сам сделай.

В течение 17-го века в армиях повсеместно вводят в оборот штыки. Начиная с этого периода массовость применения кинжалов постепенно падает.

Также на численность короткоклинкового оружия заметно повлияли множественные запреты на ношение его в городах.

Примерно так переиначил описание видов кинжалов. Кто с чем не согласен – прошу с аргументами в обсуждение ниже.

Подробно почитать про тесаки и корды можно тут:

http://zbroevy-falvarak.by/kordy-i-tesaki-v-velikom-knyazhes...

Статья про кинжалы на Свордмастере:

https://swordmaster.org/2010/06/25/boevye-nozhi-i-kinzhaly-s...

Стаья Э. Окшотта "Мечи и кинжалы 14-15 веков":

https://www.e-reading.club/chapter.php/1002763/22/Okshott_Ev...

Стаья на "Людоте" про Баллок - также весьма хороша. Ссыль на неё не ставится, гуглите.

Спасибо за внимание!