О размерах в космосе

Недавно под одним из постов был задан вопрос о границах вселенной.

Изучая, некоторые статьи, наткнулся на это видео, которое мне очень понравилось.

Советую вам его посмотреть, особенно интересна концовка, хорошая визуализация.

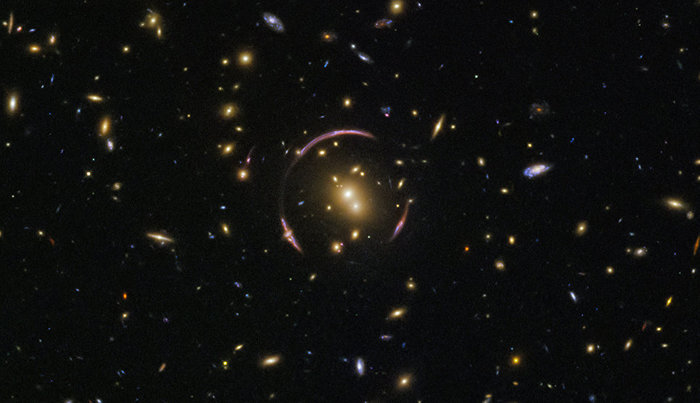

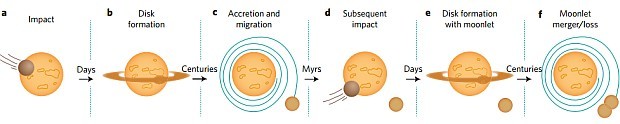

“Первое, что вы должны знать: что угодно материальное может стать черной дырой, если сжать это до радиуса Шварцшильда (гравитационного радиуса, – ред.)”, – пишет сайт научных новостей ScienceAlert! в комментариях к роликам авторства пользователя morn1415.

К примеру, чтобы наше Солнце стало таким объектом, его нужно ужать до размеров небольшого городка, а чтобы черной дырой стала Земля, ее понадобится “упаковать” в шар размером с орех.

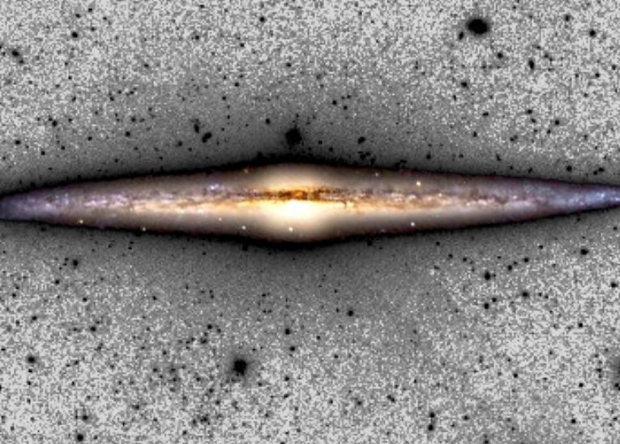

Как полагают ученые, в центре практически каждой крупной галактики находится супермассивная черная дыра: их массы измеряются десятками и даже сотнями миллионов Солнц.

Сравнение черных дыр.

Граница безграничного

Первый вопрос, который приходит в голову обычному человеку – как Вселенная вообще не может быть бесконечной? Казалось бы, бесспорным является то, что вместилище всего сущего вокруг нас не должно иметь границ. Если эти границы и существуют, то что они вообще собой представляют?

Допустим, какой-нибудь астронавт долетел до границ Вселенной. Что он увидит перед собой? Твёрдую стену? Огненный барьер? А что за ней – пустота? Другая Вселенная? Но разве пустота или другая Вселенная могут означать, что мы на границе мироздания? Ведь это не означает, что там находится «ничего». Пустота и другая Вселенная – это тоже «что-то». А ведь Вселенная – это то, что содержит абсолютно всё «что-то».

Мы приходим к абсолютному противоречию. Получается, граница Вселенной должна скрывать от нас что-то, чего не должно быть. Или граница Вселенной должна отгораживать «всё» от «чего-то», но ведь это «что-то» должно быть также частью «всего». В общем, полный абсурд. Тогда как учёные могут заявлять о граничном размере, массе и даже возрасте нашей Вселенной? Эти значения хоть и невообразимо велики, но всё же конечны. Наука спорит с очевидным?

Подробнее о Вселенной и ее размерах в следующем посте.

Спасибо за внимание.