Как критическое мышление мне мешает

Оно всегда заставляет меня искать риски, минусы, проблемы и все, что с этим связано.

Зачем нам критическое мышление?

Привет, я аналитик. И нет, моя работа — это не просто графики и «подсчитать, сколько заказов в этом месяце».

Аналитика описывают по разному. Да и они в принципе разные бывают: продуктовые, системные, BI и т.д. В этой серии постоя я уже писала об этом.

Аналитик — это человек, который хорошо знает Excel

Ну... как бы да. Но как бы и нет.

Аналитик — это человек, который хорошо знает SQL/Python/ML

Ну... как бы да. Но как бы и нет.

Все это — это инструменты. Как у стоматолога — бормашина.

Но делает ли наличие бормашины тебя стоматологом?

Стоматолог знает как ей пользоваться, но не знает детальные инженерные особенности этой бормашины. Так и аналитик - знает как пользоваться Excel, знает как найти информацию, чтобы правильно пользоваться Excel.

(Хотя да, иногда мои отчёты тоже вызывают у кого-то боль...)

Особенность аналитика - ставить под сомнение всё, что видит.

И такая особенность часто подталкивает аналитиков к рассмотрению чего-либо сначала с негативной стороны, подсветить все риски, а потом уже преимущества. А когда ты "наелся" рисками, то "переплюнуть" преимущества очень сложно. Так эта особенность мне очень мешает начать какое-нибудь свое дело. Я во всем вижу сначала минусы...

Но есть и другая сторона всего этого. Критическое мышление может помочь не паниковать, а рассмотреть ситуацию с разных сторон.

Представьте ситуацию:

Продажи резко упали. Все бегают, кричат: «Всё пропало!»

А ты как аналитик такой:

– А точно упали?

– А у всех сегментов или только в одном регионе?

– Может, баг в отчёте?

– Или в прошлом месяце был всплеск и сейчас просто норма?

Вот это и есть критическое мышление. Умение не верить первым выводам, даже если они очевидны. Особенно если они очевидны.

Так что такое критическое мышление на практике?

Это:

❌ Не верить первой цифре

✅ Проверять источник данных

❌ Не строить гипотезы "на ощущениях"

✅ Искать контрпримеры и задавать неудобные вопросы

❌ Не бояться ошибиться

✅ Искать, где ты можешь ошибаться

Аналитик - это не про то, чтобы знать все ответы, а про то, чтобы задавать правильные вопросы.

И почему в моем случае я сначала в любом начинании вижу "отрицательные стороны". Потому что инстинкт самосохранения был получен всеми нами от всех наших предков. И нейросети в мозгу до сих пор имеют связи где - знание всех рисков и опасностей = выжить!

Пора бы избавиться уже от пережитков первобытного строя! Я с этим стараюсь справится и создала для себя и тех, кто нуждается, мотивационный канал t.me/DailySoulBoost с посланием и поддержкой на каждый день. Присоединяйся!

Можно ли выгореть от любимого дела? Да. И это больнее всего. Что делать потом? Профессионализм...Перфекционизм...

«Я же любил это… Почему теперь не могу даже думать об этом без усталости?» — если ты когда-то задавал себе такой вопрос, добро пожаловать. Ты не один.

Профессионализм — это больше, чем скилл. Это потребность.

Что бы мы ни планировали — построить бизнес, пойти в найм, открыть кофейню, научиться рисовать — в каждом из этих сценариев есть общий компонент:

я хочу быть хорош в том, что делаю.

Профессионалу важно ощущать себя компетентным. Но как это ощутить?

Увидеть результат.

Когда ты работаешь, вкладываешься, растёшь — а результат где-то далеко в тумане, внутри начинается ментальное месиво.

Проекты большие, задачи амбициозные, а ты вроде и не стоишь на месте, но как будто всё время бьёшься лбом в стену.

И в этот момент ты смотришь на человека, который спокойно делает что-то простое — варит кофе, водит такси, кладёт плитку — и думаешь:

Вот бы и мне... Просто делать и сразу видеть результат.

Потому что микроуспехи — это не «пустяки», а топливо. Психологически они значат для мозга почти столько же, сколько серьёзные победы. Мы нуждаемся в них, чтобы выжить в профессии.

10 000 часов. И что дальше?

Говорят: «Чтобы стать экспертом, нужно 10 000 часов практики».

Хорошо. Допустим, ты их вложил. А потом?

Потом всё становится... обычным. Ремеслом.

Ты больше не учишься, а повторяешь.

Ты не пробуешь новое — ты оптимизируешь старое.

Это и есть точка, где ты можешь внезапно понять:

Я вроде крутой. Но больше не чувствую кайфа.

Тут и начинается выгорание. Потому что когда рост останавливается, душа начинает скучать.

И тут важно задать себе вопрос: а зачем я продолжаю? Чтобы делать то же, но лучше? Или чтобы дойти до чего-то большего?

Есть история о Паганини. На концерте у него во время исполнения порвались две струны. Осталась одна. И он доиграл всё произведение на одной струне. Но и у этого момента есть своя предыстория... (спойлер: они не случайно порвались)

Вот он — момент истины. Не только мастерство, но и внутренний драйв, ради которого ты вообще занимаешься этим делом.

А если ты уже профессионал — ты всегда доволен собой?

Нет. Часто наоборот.

Чем больше ты знаешь, тем больше сомневаешься.

Внутри тебя живёт синдром самозванца, который шепчет:

Ты просто везунчик. Сегодня получилось, а завтра все поймут, что ты — фейк.

И ты можешь быть хоть трижды с опытом, а всё равно каждый раз проверять, а точно ли ты молодец.

Именно поэтому у профессионалов может быть даже больше тревоги, чем у новичков. Потому что ставки выше, и стандарты — небесные.

Перфекционизм — сладкий яд

Быть хорошим — нормально.

Быть идеальным — смертельно утомительно.

Перфекционист выбирает самую сложную роль в мире — быть всегда правильным.

Он не позволяет себе ошибаться, срываться, быть «просто норм».

Он вечно недоволен — и собой, и другими. А значит, его путь — это не путь развития, а путь выгорания.

Если ты профессионал, у тебя уже и так есть планка.

Не надо делать её недостижимой.

Что делать, если выгорел?

Позволь себе передохнуть. Даже если «нельзя», «неудобно» и «всё рухнет».

Поищи микроуспехи. Делай что-то маленькое, но видимое. Ремонт? Хобби? Короткие задачи?

Переосмысли цель. Зачем ты этим занимаешься? Просто чтобы быть лучше — или чтобы что-то чувствовать?

Да, можно выгореть от любимого дела.

Особенно от любимого. Потому что туда ты вкладывал душу.

Но именно это и делает тебя настоящим профессионалом — ты умеешь не только работать, но и останавливаться, задавать себе вопросы и искать, куда двигаться дальше.

И для поддержки самой себя и тех кому это важно сейчас я создала канал Сила слов

Можно присоединятся и каждый день получать мотивацию для своего движения вперед.

Power BI vs Excel: когда стоит переходить на BI-отчеты?

Excel – это один из самых популярных инструментов работы с данными. Многие компании используют его для расчетов, отчетности и аналитики. Однако с ростом объемов данных и сложностью анализа Excel может становиться неудобным. В таких случаях на помощь приходит Power BI – мощный инструмент для визуализации и аналитики данных.

В этой статье мы разберем ключевые отличия Excel и Power BI и поможем определить, когда стоит переходить на новый уровень аналитики.

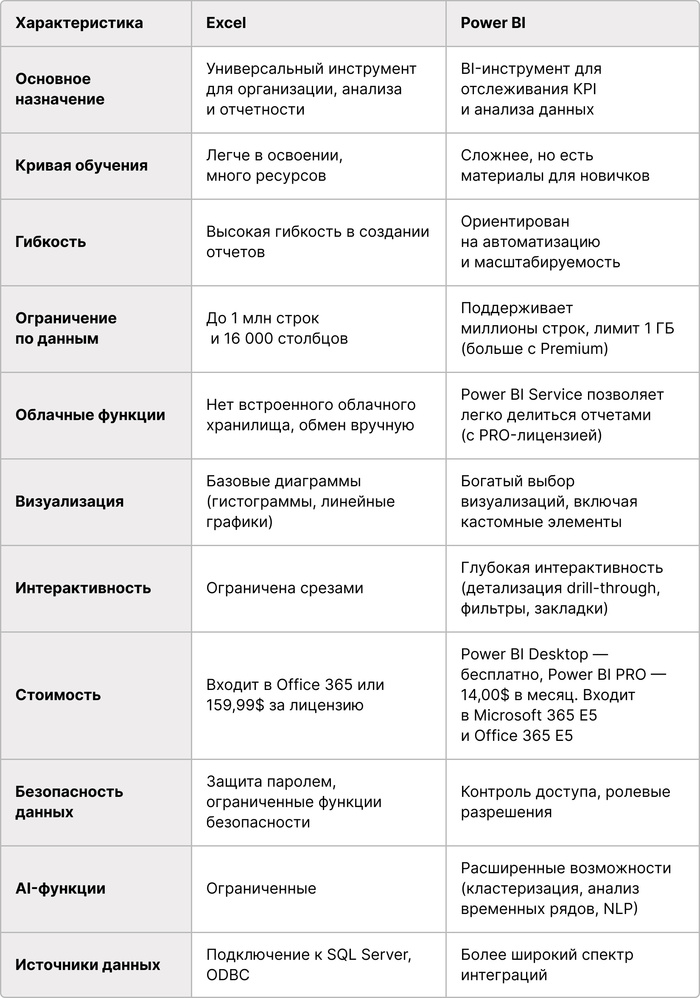

Сравнение Excel и Power BI по ключевым возможностям

Рассмотрим основные различия между Excel и Power BI по функционалу.

Когда переходить на Power BI? Чек-лист для проверки

Вы все еще работаете в Excel и не уверены, нужен ли вам BI-отчет? Мы составили список ключевых вопросов. Ответьте на них, и если большинство ваших ответов «да», значит, Excel уже не справляется с вашими задачами, и пора переходить на Power BI.

Работаете ли вы с большими объемами данных (миллионы строк), и Excel начинает «тормозить»?

Часто ли приходится вручную обновлять данные и загружать файлы, что отнимает время?

Нужно ли объединять данные из нескольких источников (CRM, базы данных, API, облачные сервисы)?

Хотите ли вы автоматизировать обновления данных и избежать ошибок при их обновлении?

Нужно ли вам анализировать данные интерактивно, а не просто смотреть статичные таблицы?

Требуется ли возможность совместной работы с отчетами в режиме реального времени?

Нужно ли разграничивать доступ к данным и повышать безопасность аналитики?

Хочется ли вам использовать продвинутые аналитические функции, такие как прогнозирование?

Заключение

Переход с Excel на Power BI не должен быть резким. Для тех, кто из пунктов выше понял, что пора переходить, мы рекомендуем:

Провести аудит текущих отчетов и данных, чтобы определить, какие из них стоит переносить в Power BI.

Обратиться к специалистам, которые помогут спроектировать архитектуру данных и настроить интеграции.

Постепенно внедрять Power BI, начиная с ключевых отчетов, которые дадут наибольшую ценность.

Организовать обучение команды, чтобы сотрудники могли эффективно использовать новый инструмент.