Соловецкий монастырь

В 1429 г. на Большом Соловецком острове в Белом море поселились два подвижника – Герман и Савватий. Они построили кельи, занимались огородничеством, вели строгую подвижническую жизнь. Через некоторое время Герман отправился на материк за припасами. В его отсутствие Савватий почувствовал приближение смертного часа и тоже покинул остров, чтобы принять перед кончиной святое причастие. В устье реки Выг на Корельском берегу он встретил игумена Нафанаила, принял от него причастие и преставился. В 1436 г. Герман вернулся на Соловки вместе с другим монахом – Зосимой. Вслед за этим на остров прибыли новые отшельники. Монахи построили кельи и деревянные храмы во имя Преображения Господня, Успения Божией Матери и Николая Чудотворца.

В 1460-е гг. степенной посадник Иван Лукинич и тысяцкий Трифон Юрьевич, «старые посадники», «старые тысяцкие» и бояре выдали от имени Великого Новгорода грамоту игумену Зосиме и старцам на владение Соловецкими островами. После присоединения Новгородской земли к Москве великий князь Иван III Васильевич в 1479 г. подтвердил право монахов на Соловецкие острова, а землевладельцы продолжили жертвовать монастырю вклады. В 1555 г. в монастырь поступил богатый вклад Ивана Васильевича Полева – село Пузырево и двадцать деревень в Бежецком Верхе. Так стали формироваться владения Соловецкой обители в центральных уездах. Однако главные земельные угодья монастырь приобрёл на побережье Белого моря. Среди них было много небольших пожертвований – рыбные тони, езы и ловища на морском берегу, варницы и их доли, пожни (луга) и прочее, – которые давали мелкие вотчинники и местные рыболовы-промышленники.

Первоначально монахи ловили рыбу для пропитания. Затем стали добывать соль: «дров множество секуще, готовляху и воду от моря черпаху и тако соль варяще, приготовляху и даяху торжником на куплю…». На средства, полученные от соляной торговли, приобретались новые земли на побережье Белого моря. Монастырь также получал десятину от рыболовов и охотников на морского зверя, приезжавших на Соловецкие острова.

Менее чем за столетие Соловецкий монастырь превратился из бедного и пустынного богомолья в обширный хозяйственный комплекс. В 1514 г. на острове стояли соляные варницы с тремя цренами (сковородками для выварки соли), в монастыре было две мельницы, в амбарах хранились 500 коробей ржи (3 500 пудов), стадо составляли 32 лошади, 40 коров и 20 телят. В 1541 г. юный Иван IV дал соловецкому игумену Алексию (Юреневу) грамоту на право беспошлинного провоза шести тысяч пудов соли на торг в Вологду.

Подъём в хозяйственной деятельности монастыря приходится на управление игумена Филиппа (Колычева) (1548–1566 гг.), впоследствии ставшего митрополитом Московским и всея Руси и прославившегося противостоянием Ивану Грозному в эпоху опричнины.

Будучи игуменом, Филипп пользовался благосклонностью Ивана IV, а монастырь получал богатые пожалования от государя. В 1550 г. царь дал в монастырь деревни Усть-Колежму и Колежму Выгозерского погоста, восемь варниц и остров на реке Суме, в 1551 г. – деревню Сорока в устье одноимённой реки. В 1555 г. Иван IV лишил монастырь права беспошлинной торговли солью, но взамен пожаловал Сумскую волость, в которой насчитывалось 32 деревни с 25 действующими соляными варницами (с них крестьяне платили монастырю оброк). В волости стояли две церкви – во имя Успения Пречистой Богородицы и Николая Чудотворца. В 1560 г. Иван Грозный дал в монастырь два колокола весом по 25 пудов каждый и 420 рублей денег на поминовение своих жён и брата Юрия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2...

При игумене Филиппе была проведена вода из Пертозера в Святое озеро, сооружена пристань на Заяцком острове, вымощены дороги, созданы сложные гидротехнические сооружения, кирпичные заводы, специальные механизмы для доставки кирпича и извести. Деятельный глава обители усовершенствовал мукомольное дело, производство кваса, построил скотный двор, начал разведение оленей. В Сумском посаде был построен железоделательный завод. В 1566 г. на Соловецком острове было 3 водяных мельницы, 1 толчея (небольшая мельница), 3 варницы и 5500 четвертей хлеба (в зависимости от вида зерна 1 четверть составляла от 9,5 до 6,5 пудов). В 1570 г. запасы составляли 7000 четвертей; в монастырском стаде было 60 волов и 71 лошадь.

Соляные варницы на реке Мшаге. Рисунок из альбома шведского путешественника Эрика Пальмквиста. 1673 г

В последние годы правления Ивана Грозного шла война со Шведами, и Поморье подверглось разгрому. Монастырь был избран в качестве опорного пункта обороны. В 1584—1594 гг. здесь были выстроены мощные каменные стены, и Соловки превратились в первоклассную крепость. Строительство стен, а также Кемского и Сумского острогов велось на средства Соловецкого монастыря. Монастырь также обеспечивал ратных людей. Так, в 1591—1592 гг. монастырь кормил и давал денежное жалование и одежду 73 стрельцам и 143 казакам. На эти годы приходится вторая «немецкая война», во время которой Поморье было вновь разорено. Монастырь также тратил значительные средства на содержание стрельцов и других ратных людей. Ежегодно он выплачивал жалование и давал продуктового обеспечения не менее чем на 380 рублей.

Соловецкие старцы жаловались царю Фёдору Ивановичу на упадок монастырского хозяйства и большие расходы на оборону. Царь Фёдор Иванович предоставил Соловецкому монастырю право беспошлинного провоза семидесяти тысяч пудов соли на продажу, а царь Василий Шуйский в 1606 г. – право на провоз ста тысяч пудов соли. В первые годы Смуты общий экономический кризис почти не коснулся Соловецкого монастыря. В 1607 г. в Вологде было продано рекордное количество соли – более 132 тысяч пудов, в 1608 г. – более 123 тысяч пудов. Однако в следующем, 1609 г., объём продаж резко упал – до 53 тысяч пудов. В те же годы царь Василий Шуйский взял у монастыря взаймы 5150 рублей и впоследствии так и не вернул.

https://www.vpoxod.ru/page/toponym/solovki_info

Возрождение экономики Соловецкого монастыря было связано с соляным промыслом. Этому способствовало большое число свободных рабочих рук: на Севере появилось много «бобылей» и «казаков», потерявших своё хозяйство и семьи.

Объёмы вологодской соляной торговли в 1633 г. превысили отметку в сто тысяч пудов, и до 1646 г. (тогда была проведена налоговая реформа, резко повысившая стоимость соли) не снижались. С 1649 г. по 1656 г. продажи вновь составляли ежегодно от ста тысяч пудов и выше. Самый большой объём проданной соли приходится на 1649 г.: продано 146 808 пудов соли на 15 849 рублей 17 алтын 1/2 деньги. Правда, и расходы монастыря на пропитание братии, слуг и работников монастыря, содержание большого хозяйства и храмов также были велики. По данным историка А.А. Савича, доходы, расходы и прибыль монастыря за несколько периодов второй половины XVI—первой половины XVII в. были таковы (даны полные суммы в рублях):

Наряду с солью монахи и крестьяне соловецкой вотчины ловили рыбу как на себя, так и на продажу. Рыбные ловли располагались по всему морскому берегу и на каждой речке, однако, по сравнению с соляной продажей, доходы от рыбной ловли были невелики.

Возрождение экономики Соловецкого монастыря повлекло за собой обращение государства к монастырской казне с просьбами о займах и помощи: время было тяжёлым, военным.

В системе монастырского хозяйства важную роль занимали подворья и дворы. Они располагались в Великом Новгороде, Холмогорах, Архангельске, Вологде, Устюге, Тотьме, Ярославле, Москве. Из монастырских варниц и самой обители сюда везли соль, а для монастыря запасали зерно, одежду, посуду и другие товары, здесь велась торговля солью.

https://www.vpoxod.ru/page/toponym/solovki_info

Церковные реформы патриарха Никона, начавшиеся в 1653 г., вызвали резкий протест тех, кто считал перемены отступлением от истинной веры. Соловецкие старцы никоновскую реформу не приняли. 8 июня 1658 г. они составили соборный приговор, осуждавший новые книги. Вскоре после этого Никон лишился патриаршества, и на какое-то время в Москве стало не до Соловков. В самом монастыре было неспокойно: братия враждовала с архимандритом и просила сменить его.

В 1666 г. архимандрит Варфоломей поехал на Церковный собор в Москву, а вслед за ним монахи отправили Первую соловецкую челобитную о вере, в которой просили не менять обрядов в обители. На Соборе Варфоломей отрёкся от монахов и назвал их «мятежниками». В обитель направили архимандрита Спасского Ярославского монастыря Сергия. Он должен был привести старцев к послушанию и заставить их признать церковные нововведения. Миссия Сергия провалилась.

Царь решил смирить соловецкий бунт силой.

Монастырь пал из-за предательства. Перебежчик монах Филарет показал воеводе тайный ход в стене, и ночью 22 января 1676 г. стрельцы проникли в обитель. Проснувшись, некоторые из защитников оказали сопротивление, но были ранены или убиты в бою. Погибли не менее сотни монахов и мирян. В плену оказались 62 участника восстания, из них 35 были посажены в тюрьму, а 28 казнены. В старообрядческой литературе есть упоминание о сотнях страдальцев, жестоко замученных Мещериновым, однако, это преувеличение. Согласно подсчётам историка О.В. Чумичевой, за время осады погибли от обстрелов и умерли от болезней около пятидесяти человек. Таким образом, общее число жертв приближается к двумстам из семисот – обычного числа иноков и мирян в монастыре в середине XVII в.

После 1676 г. объёмы производства и продажи соли упали. В 1684—1685 гг. было продано 42 275 пуда на 3 214 рублей, в 1685—1686 гг. – 99 210 пудов на 6 999 рублей, в 1687—1688 гг. 137 625 пудов на 7 765 рублей, в 1688—1689 гг. 98 281 пудов на 7 128 рублей, в 1690—1691 гг. 48 515 пудов на 4 241 рубль, в 1691—1692 гг. 15 492 пуда на 1 316 рублей. Сказалось и оскудение лесов, которые вырубали на дрова для солеварения.

В 1705 г. была введена казённая монополия на соль, что также способствовало упадку соляного промысла. Солеварение превратилось из доходного промысла в обязанность монастыря поставлять соль государству для реализации. Государство, правда, платило поставщикам за соль, но доход от этой продажи был невелик. Согласно подсчётам историка А.В. Богдановой, в 1763 г. накануне секуляризации Соловецкий монастырь владел девятью усольями, на которых было тринадцать с половиной варниц. Всего в этом году было выварено 60 209 пудов 25 фунтов соли. Соляной промысел перестал быть основой монастырской экономики, уступив доходу от паломников. В 1764 г. Соловецкий монастырь и вовсе лишился возможности вести самостоятельную хозяйственную деятельность: его владения по указу о секуляризации перешли к государству.

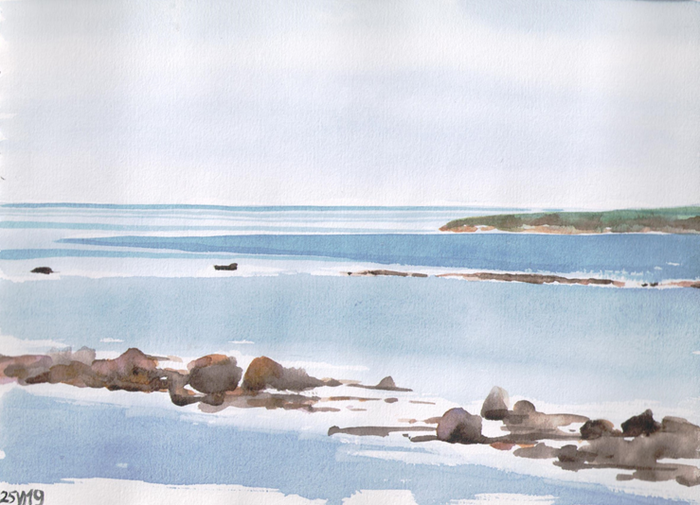

Белое море в окрестностях Соловецкого монастыря. Автор фото Игорь Георгиевский, GeoPhoto.ru

Представление о хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря будет неполным без других промыслов, развивавшихся на острове и в поморских вотчинах обители.

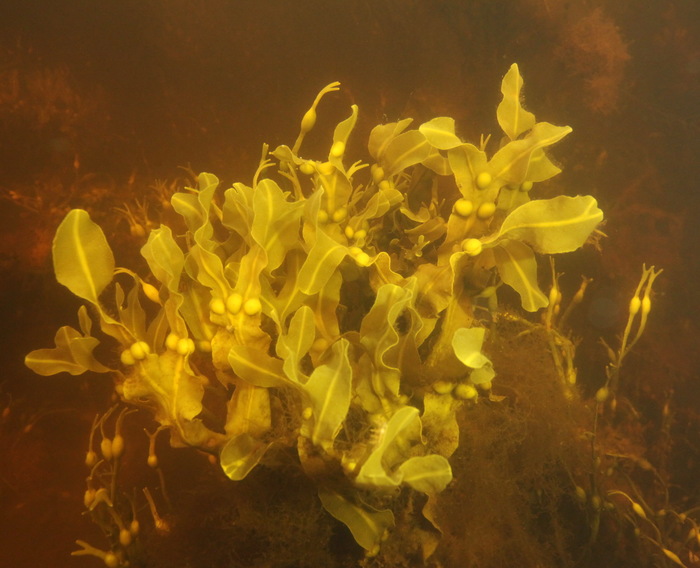

Древнейшим монастырским промыслом было рыболовство. В основном ловили беломорскую сельдь, которая шла для внутреннего употребления и на продажу. Также известен промысел сёмги, зубатки, а с XVIII в. – наваги. Промысловые участки на побережье именовались «тонями». Здесь стояли избы для рыбаков, амбары для рыбы и хранения сетей. Тони мерялись неводами. В конце XVI—начале XVII вв. на Большом Соловецком промысле было 27 неводов, на которых действовали 15 карбасов и 4 крупных судна. Многие рыболовные тони монастырь сдавал в аренду местным крестьянам-рыбакам. На острове ловили рыбу в озёрах. Ещё при игумене Филиппе были устроены искусственные пруды для разведения рыбы.

На Соловецких островах также промышляли нерпу, лахтака (тюленя) и белуху. Этот промысел именовался «мурманским». Из морского зверя топили сало для нужд монастырского хозяйства. На нерпу и тюленя охотились круглый год, били на льду и на берегу.

В монастырских вотчинах на материке в Кемской и Керетской волостях добывали слюду, игравшую важную роль заменителя стекла. Русская слюда также шла на экспорт в Западную Европу. Крупнейшие месторождения слюды были в Керетской волости, здесь ежегодно добывали более четырёхсот пудов. В некоторые годы слюдяной промысел по доходности занимал второе место за соляным. В 1660-е гг. ежегодно продавалось в среднем 315—325 пудов слюды на сумму до тысячи рублей. На местах добычи слюды, которые именовались «вараками», ставили амбары, кузницы, избы и келью келья старца-приказчика.

На Керети, в Кеми, на Варзуге и в некоторых других поморских волостях добывали речной жемчуг. Этот промысел не приносил дохода, но жемчуг использовался в монастырских мастерских для изготовления окладов икон и иной церковной утвари. Среди других монастырских ремёсел широкое распространение имело изготовление различных деревянных изделий, в том числе посуды и инструментов, икон, крестов. С XVI в. известно косторезное дело. В XVIII—XIX вв. из дерева и кости вырезались кресты и ложки, пользовавшиеся большим спросом у паломников. Как и в любом другом крупном монастыре, на Соловках были свои плотники, кузнецы, каменщики, гончары и ремесленники других профессий, как монахи, так и бельцы.

Автор: Шокарев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения Историко-архивного института РГГУ.

https://goarctic.ru/live/khozyain-severnogo-kraya-solovetski...

https://goarctic.ru/live/khozyain-severnogo-kraya-monastyr-v...

сайт goarctic.ru