Пенсии до революции:социальное обеспечение в России на рубеже XIX — XX веков

Пенсионное обеспечение в последние годы существования Российской империи представляло собой сочетание государственного и частного пенсионных капиталов. В системе дополнительного социального обеспечения уже в конце 19 века насчитывалось более 200 ведомственных эмеритальных касс. Но в целом система пенсионного обеспечения оставалась избирательной и охватывала менее 1/3 населения.

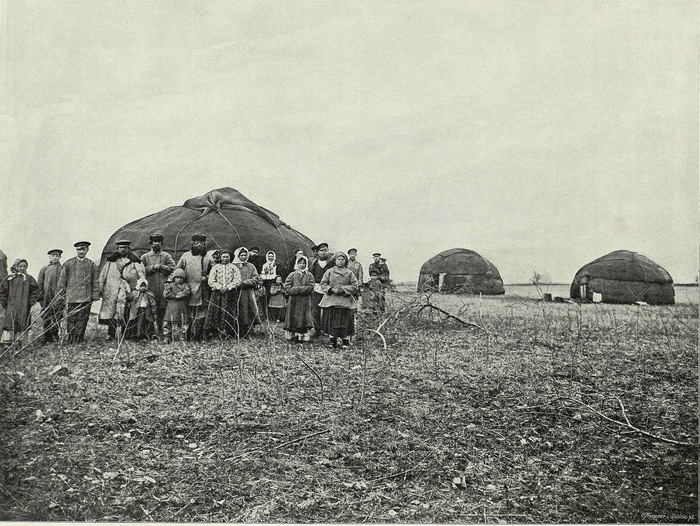

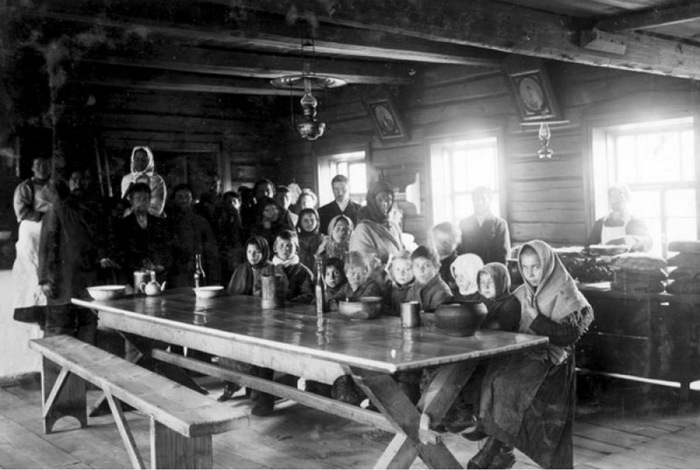

Дополнительное пенсионное обеспечение за счет взносов в эмеритальные кассы и рабочие фонды взаимопомощи затрагивало незначительную часть трудящихся, поскольку пенсионные кассы создавались в основном в государственных ведомствах и на крупных промышленных предприятиях. В то время как в России к началу XX века почти половину населения составляли сельские жители: более 60 млн человек из 125 млн, по переписи 1897 года.

Российское крестьянство не обеспечивалось пенсиями долгое время — и до, и после революции. Большинство сельских тружеников будут интегрированы в пенсионную систему страны лишь в 60-е годы ХХ века.

Государственные пенсии на рубеже 19-20 веков по-прежнему оставались привилегией военных и гражданских служащих. Сохранялась традиция назначения пенсий как особых привилегий за заслуги перед отечеством. Существовали повышенные пенсии кавалерам наиболее престижных государственных наград.

Численность военных пенсионеров резко выросла с началом первой мировой войны. Но рядовых солдат в числе получателей привилегированных пенсий не было. Хотя, по разным оценкам, Георгиевские кресты разных степеней в ходе первой мировой войны получили почти полтора миллиона солдат.

До революции 1917 года структура пенсионного обеспечения обычных граждан России состояла из нескольких уровней. Главной компонентой была государственная пенсия, назначаемая за долговременную беспорочную службу, либо пенсия по болезни или инвалидности. Она полагалась работающим в случае досрочного выхода на пенсию по состоянию здоровья.

Начиная с 1912 года пенсия по инвалидности выплачивалась также рабочим частных предприятий.

В дореволюционный период социальная система Российской империи достигла достаточно высокого уровня по сравнению со многими другими странами. В целом по уровню жизни царская Россия к 1913 году занимала 15-е место в мире. Численность населения за пять лет (с момента переписи 1897 года) выросла более чем на треть.

Социальное страхование рабочих и система трудового законодательства в Российской империи признавались одними из лучших в мире – об этом, в частности, на встрече с группой промышленников из России в 1912 году заявил Уильям Тафт, 27-й президент США. Он посещал Россию в начале века, его путь в Санкт-Петербург на встречу с императором Николаем II пролегал через Владивосток. Поэтому президент Тафт оценивал качество социальной политики царской России непонаслышке.

Что касается оценок системы трудового законодательства, социального страхования и в целом качества пенсионной системы России на рубеже 19-20 веков, то они остаются весьма противоречивыми. И, безусловно, эта проблема требует дальнейшего объективного исследования.

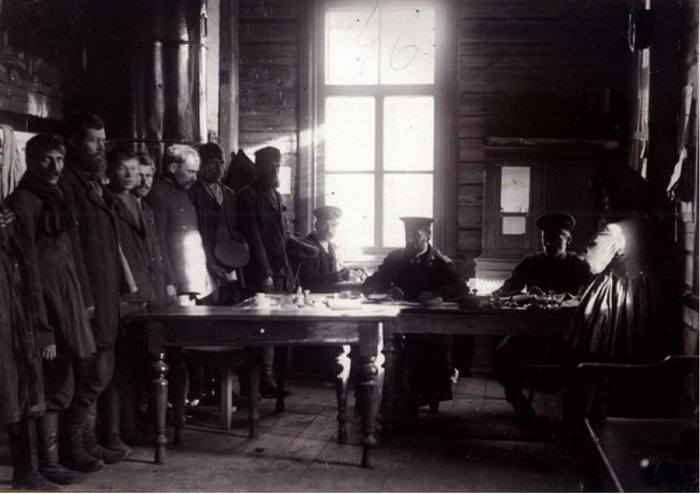

Пенсионное обеспечение чиновников Российской империи до 1917 года регулировалось «Общим уставом о пенсиях и единовременных пособиях по гражданским ведомствам». Срок выслуги для получения государственной пенсии составлял 35 лет. Безусловно, при условии «беспорочной службы».

Право на пенсию теряли лица, уволенные со службы по решению суда, а также приговоренные к различным видам наказания, включая лишение свободы или другие ограничения гражданских прав. Любопытно, что по истечении срока наказания и после возвращения на службу чиновник вновь приобретал право на пенсию.

Чиновник, прослуживший не менее 25 лет, соответственно, получал 50% пенсионного оклада. Фактически, пенсию на государственной должности можно было выслужить только к 60 годам, учитывая, что средний возраст приема на службу дипломированного специалиста начинался с 20 лет. При этом пенсионная планка в 60 лет на тот период была выше средней продолжительности жизни в стране.

Общий устав о пенсиях предусматривал некоторое снижение возраста для получения пенсии в двух случаях. В случае неизлечимой болезни полный оклад пенсии можно было получить за 30 лет службы. Во-вторых, досрочную пенсию можно было получить, если чиновнику требовался посторонний уход в случае болезни. Полный оклад пенсии в этом случае полагался за 20 лет службы.

Для назначения пенсий служащим низших чинов нередко требовалось доказать тот факт, что к моменту достижения пенсионного возраста чиновник не будет иметь другой возможности содержать семью, кроме пенсионного пособия.

Размер пенсии государственных чиновников устанавливался соответственно уровню чина. Все должности в государственном аппарате для расчета пенсии были разделены на 9 разрядов.

В начале 20 века размер пенсий российских чиновников мог составлять в среднем от 85 рублей в год (по 9-му разряду) до 1 453 рублей (по первому разряду). Для сравнения, заработок высокопрофессионального рабочего в начале XX века составлял в отдельных отраслях промышленности всего несколько десятков рублей в месяц.

Также важно подчеркнуть, что в конце XIX века рост инфляции в России значительно обесценил пенсионные оклады, которые долгое время не менялись. По пенсионному законодательству того времени, было запрещено устанавливать пенсии выше уровня, определенного Уставом. Руководители различных ведомств по этой причине нередко атаковали министерство финансов просьбами об «усилении» пенсий своим работникам. В случае несогласия министра финансов вопрос о повышении пенсии тому или иному чину выносился на заседание Комитета министров. Прибавка к пенсионному пособию могла составлять от одной трети до половины суммы жалования.

В случае смерти служащего размер пенсии определялся с учетом семейного положения. В частности, учитывалось количество членов семьи, оставшихся без попечения, а также их права на получение пенсии. Например, вдова служащего могла получать лишь половину пенсии мужа, если в семье не было малолетних детей (не старше 17 лет). На каждого из малолетних детей прибавлялась треть от половины пенсии отца. Если в семье было более четырех детей, то все они должны были получать пенсию поровну, но в сумме не больше размера пенсионного жалования отца.

Пенсия умершего также не назначалась сыновьям старше 17 лет и дочерям старше 21 года. Кроме того, право на пенсию утрачивали сыновья, поступившие на службу или принятые в учебные заведения за казенный счет, а также дочери в случае выхода замуж или обучения за казенный счет. Вдовам, вторично вышедшим замуж, государственная пенсия первого мужа также не полагалась.

Кроме того, пенсии лишались чиновники при вступлении на новую должность, или при переходе на службу иностранному государству без согласия российского правительства. Пенсионное право утрачивалось также при пострижении в монашество и в случае нарушения условий выезда за границу (а именно пребывания за границей более разрешенного срока).

Что касается пенсий военнослужащих, то они выплачивались из двух источников: из Государственного казначейства и инвалидного капитала.

Срок выслуги военной пенсии был меньшим, чем у гражданских чиновников — в среднем 25 лет для полного оклада пенсии, и 20 лет - для 50 %.

Примечательно, что офицерам военных тюрем каждые пять лет службы засчитывались за семь.

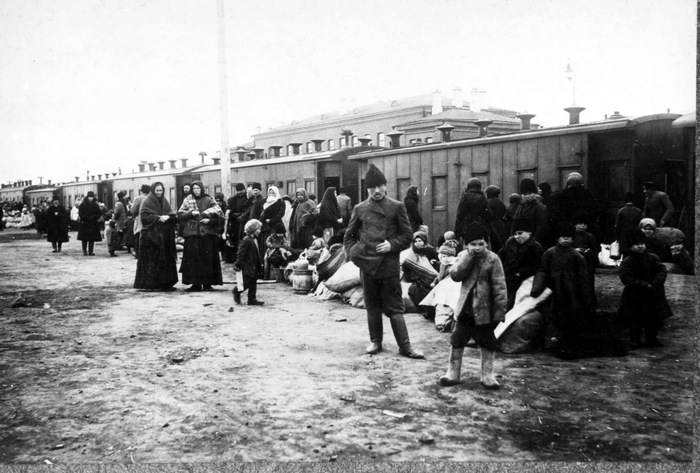

Для офицеров и гражданским чиновникам военного ведомства, которые служили в отдаленных регионах страны, сроки выслуги пенсий сокращались: например, один день службы считался за два, три, четыре дня и так далее — в зависимости от конкретной удаленности места службы.

При этом для всех без исключения офицеров, военных священников и врачей время службы в действующей армии засчитывалось вдвойне по сравнению с гражданской службой.

Для морских офицеров, кроме общих пенсий, существовали дополнительные вознаграждения. А именно в размере 1/2 оклада жалования - за общий срок плавания в течение службы от 120 до 180 месяцев. Две трети оклада пенсии полагалось за плавание сроком более 180 месяцев.

Командирам кораблей выдавалось дополнительное вознаграждение за долговременное командование судном, корабельным инженерам - за постройку и перестройку судов (сумма дополнительного вознаграждения могла составлять до 1350 рублей в год). Инженерам-механикам полагались доплаты к пенсии за долговременное управление судовыми машинами (до 900 рублей в год).

Размеры пенсий по инвалидности были несколько выше обычных офицерских пенсий. Причем правом получения пенсий из инвалидного капитала пользовались только офицеры, которым оказывал покровительство так называемый «Александровский комитет о раненых». Пенсии назначались в зависимости от чина, в котором находился офицер на момент ранения, и от степени тяжести ранения (соответственно, различались пенсии раненым офицерам первого и второго класса).

Также важно отметить, что офицеры, получившие раны и увечья во время боевых действий, получали пенсии из инвалидного капитала независимо от пенсий из государственного казначейства. Кроме пенсии, отставным офицерам выдавалось ежегодное пособие для найма прислуги.

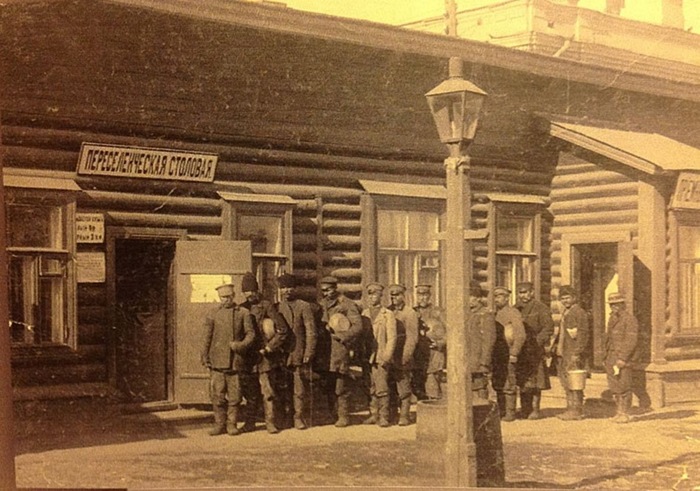

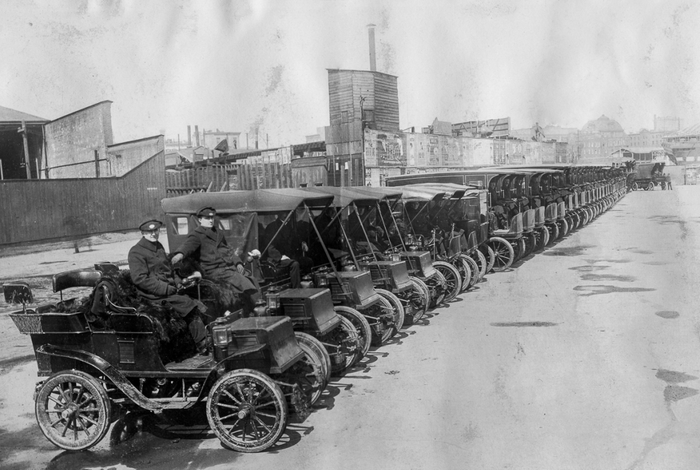

Как уже отмечалось выше, доходы рабочих в Российской империи на рубеже 19-20 веков были весьма невысоки по сравнению со служащими. На получение пенсионного пособия рабочие в то время могли рассчитывать только при условии добровольных отчислений в пенсионные кассы, в том числе — эмеритуры, которые начиная с 80-х годов 19 века в производственной сфере наиболее активно и массово создавались на железных дорогах.

Правительство предпринимало попытки расширить сферу социальной защиты наемных работников. Так, в 1893 году по предложению министра финансов Витте была создана специальная комиссия для разработки законопроекта об индивидуальной ответственности предпринимателей за здоровье и обеспечение рабочих.

В сентябре 1902 года был разработан законопроект «О вознаграждении владельцами промышленных предприятий рабочих и служащих, утративших трудоспособность вследствие несчастных случаев».

2 июня 1903 года закон был утвержден Николаем II, и вступил в силу с 1 января 1904 года.

При всей ограниченности принятых мер Закон 1903 года все же был значительным прогрессом в развитии трудового законодательства. В нем впервые устанавливались размеры пенсий для наемных рабочих и служащих.

Так, при полной потере трудоспособности полагалась постоянная пенсия в размере 2/3 заработка. В таком же размере выплачивалась пенсия семье в случае потери кормильца. Главным изъяном закона было то, что в нем искусственно занижалось исчисление годового заработка рабочего. Что привело к уменьшению размера пенсии.

Активизация рабочего движения в период первой русской революции (1905–1906 годы) привела к разрушению многих пенсионных касс. Но их развитие продолжилось, как только общественно-политическая ситуация в России стабилизировалась.

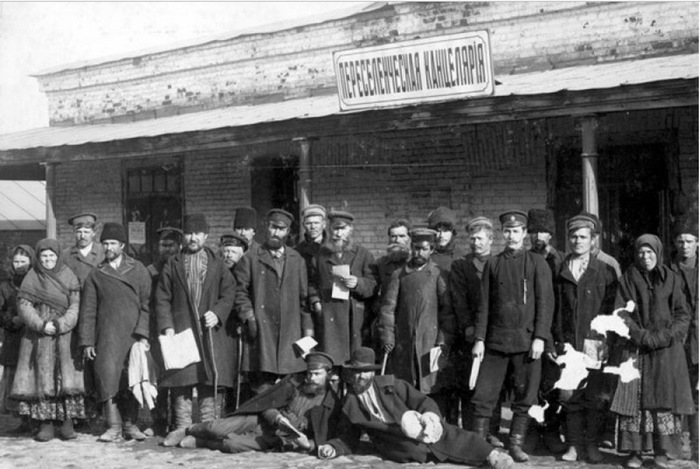

К 1912 году назрел вопрос об объединении пенсионных касс различных ведомств в единую организацию, что позволило бы создать в стране полномасштабную пенсионную систему страхового типа. Вступление России в мировую войну в 1914 году стало новым препятствием для развития в стране всеобщего пенсионного обеспечения.

В свою очередь, политические партии активно боролись за введение обязательного социального страхования рабочих за счет средств работодателя или из специальных фондов страхования рабочих, которые предлагалось формировать за счет взимания особого налога на владельцев частных предприятий. Этот вопрос, в частности, обсуждался в 1903 году на втором съезде РСДРП.

Кроме того, в 1912 году на VI Всероссийской партийной конференции в Праге была предложена страховая программа, которая предусматривала обязательное страхование всех наемных работников и членов их семей за счет предпринимателей, и за счет государства — в случае утраты рабочими трудоспособности, в том числе и по старости.

Требование распространить систему социального страхования на все категории рабочих стало одним из ключевых поводов для усиления протестного движения рабочих и активизации деятельности левых партий в России в начале ХХ века.

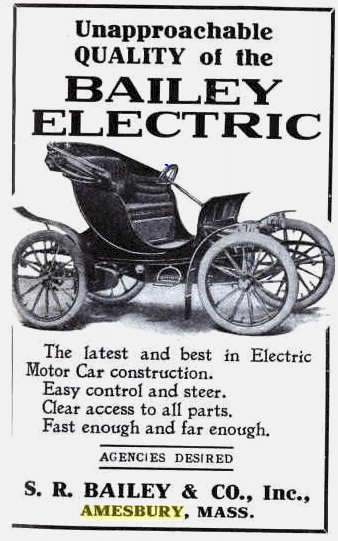

Вынужденным ответом правительства на эти вызовы стало принятие Закона от 23 июня 1912 года «О социальном страховании рабочих». Однако социальные меры, прописанные в законе, были довольно ограниченными.

Так, обязательное социальное страхование распространялось только на предприятия с численностью не менее двадцати рабочих - при наличии двигателя (парового или электрического), и тридцати рабочих — при отсутствии двигателя.

В силу данных ограничений закон — безусловно, прогрессивный по тем времена - охватил не более 2,5 миллионов рабочих по всей стране. Еще порядка 12 миллионов наемных рабочих и служащих в России оставались по-прежнему без какого бы то ни было обеспечения по старости и инвалидности.

Социальное страхование не распространялось на всех транспортных рабочих, домашнюю прислугу, торгово-промышленных служащих, сельских наемных работников (батраков). Основную нагрузку по выплате страховых взносов закон возложил на самих страхуемых рабочих. По схеме страхования, 3/5 части страхового взноса платили рабочие из своего дохода, 2/5 части взноса платил работодатель. Это привело к снижению заработка большей части наемных работников, что, в свою очередь, провоцировало новую волну стачек и роста революционных настроений накануне 1917 года...