Русификатор Yakuza Kiwami уже готов!

Команда переводчиков The Miracle сделала русификатор для игры Yakuza Kiwami, пример перевода можно посмотреть в этом видео.

Группа переводчиков в ВК: https://vk.com/the_miracle_ru

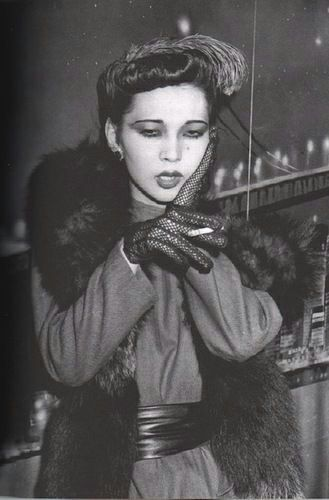

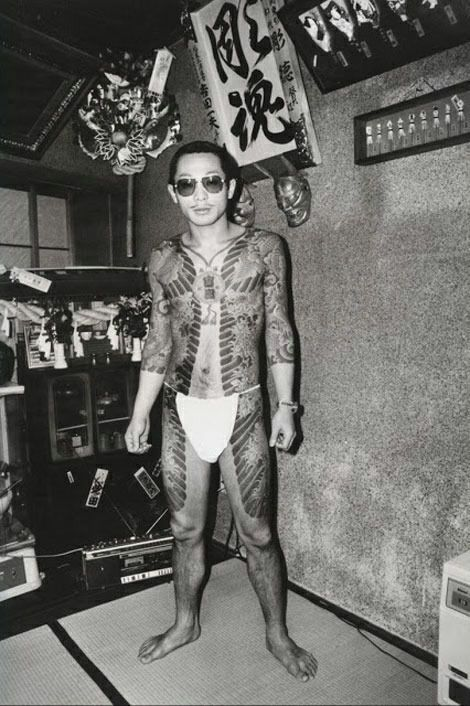

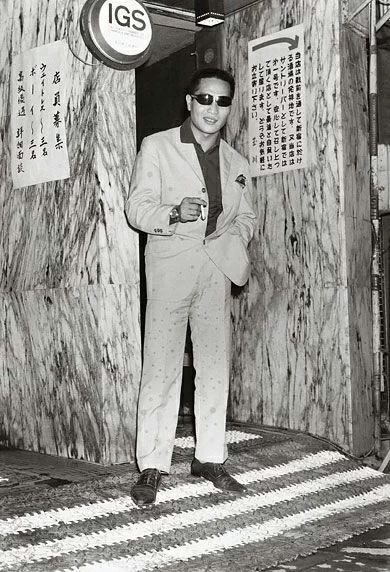

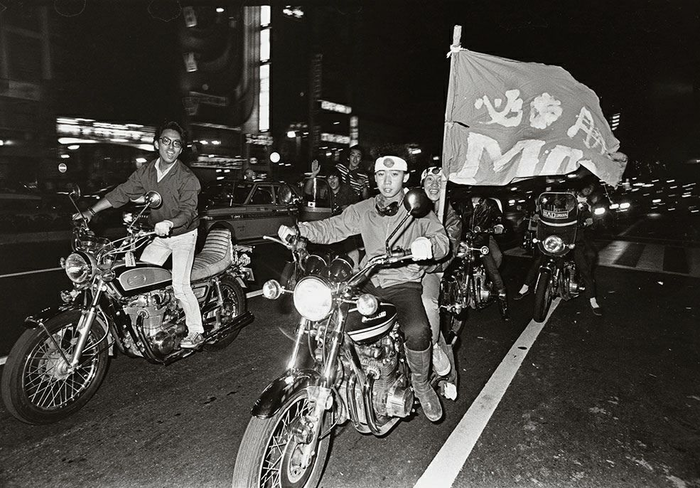

Якудза и ночные бабочки

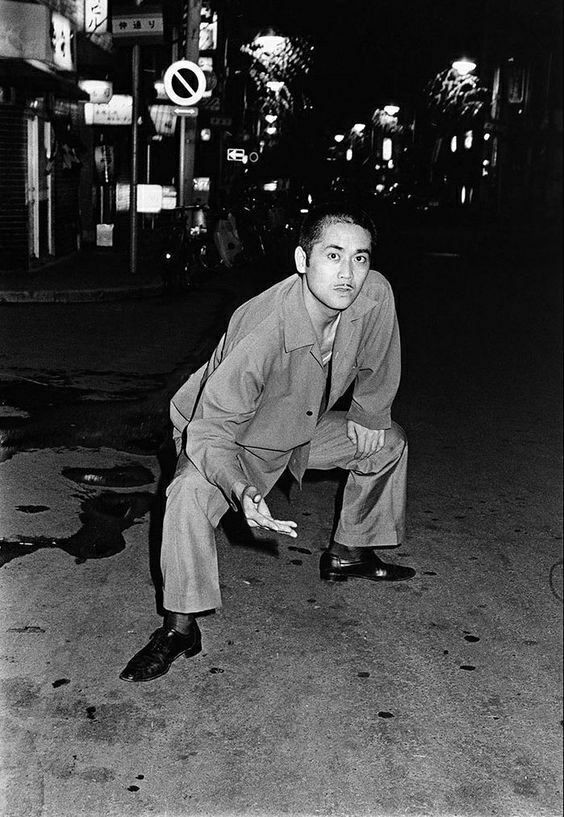

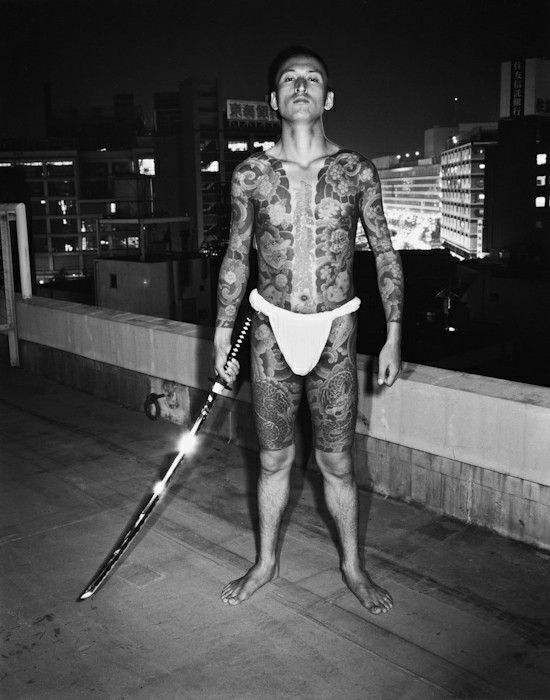

В 70-х годах фотограф Кацуми Ватанабэ решил правдиво запечатлеть неприглядную сторону ночного Токио, в качестве места действия избрав Синдзюку и Кабуки-чё - главные районы развлечений в Восточной Азии.

В итоге через его объектив прошли уставшие "ночные бабочки", разгорячённые якудза и просто странные личности.

Провальное дело

«Оттуда, откуда я родом, есть такая поговорка: дерьмо не тонет.

Патруль выловил меня из бухты рано утром. Траулер зацепил тело с одного из плавучих мусорных островков, которыми усеяны мутные воды порта Кингдао. Наверное, патрульных оповестили рыбаки. Эти вконец опустившиеся бедняки промышляют креветками и моллюсками, растущими под мусором и ржавеющими брошенными лодками, и для них достаточно привычно натыкаться на трупы, которые бесцеремонно сбрасывают в марину.

Я точно не был первым - и не буду последним - кого подтащили к пирсу и швырнули в холодную, маслянистую воду чтобы пропасть без следа.

Первый проблеск сознания вспыхнул как раз когда патрульные втаскивали меня на борт. Я увидел свой живот, скользкий от крови, и услышал как загалдели патрульные когда поняли, что труп был не совсем трупом.

В благословенном отстранении я наблюдал как каскадом брызнул поток жидкой рвоты и исчез из поля зрения. Потом мою голову рванули назад и я уставился в бездушную карболитную линзу и укреплённый керампозит шлема одного из патрульных. Тупой пинок в бок, уткнувший меня лицом в гладкое дно полицейского скифа.

Я мог только представить себе удивление патрульных когда их сканеры выдали гребанную радугу сигнатур пока они идентифицировали мою тушу. Да-да, дерьмо не тонет - равно как и человеческое тело по уши напичканное боевыми модами MI-класса.

Пластик. Это фантастик».

Создано в ProCreate на айпаде про. Отношения к Cyberpunk 2077 не имеет, это мой собственный сеттинг.

Якудза: век политики

Общество, способное породить “правильную”, “настоящую” мафию, должно обладать целым рядом свойств. Причём свойства эти — вовсе не те же самые, которые делают общество идеальной площадкой, где эта мафия могла бы развернуть широкую деятельность и добиться большого успеха. Для второго нужна прежде всего высокая степень экономического развития, а вот для первого — скорее набор неких архаичных черт, которые редко переживают модернизацию. Поэтому совершенно не удивительно, что классическая мафия как социальный институт сформировалась в Италии (где общество проявляло требуемые черты ещё с древнеримских времён), но наибольших успехов добилась в Америке (где никаких таких черт, конечно, не было, зато было много денег и возможностей). Япония, наверное, единственная из ныне существующих развитых стран, которая в силу специфики своего исторического развития объединяет в себе сразу оба фактора — и традиционную культурную среду, очень продуктивную для организованной преступности, и современную экономику, способствующую её деятельности.

Одна из главных “мафиозных” черт — клановость — японскому обществу была свойственна давно, она неразрывно связана с его феодальными корнями. Другая — развитый институт персональной “клиентской” зависимости — тоже существовал исторически. Возможно, так проявилась в специфической японской среде свойственная всем культурам Дальнего Востока конфуцианская парадигма, предусматривающая почитание старших.

Отношения “оябун — кобун”

В традиционной Японии это вылилось в пару “оябун” (буквально, отец) — “кобун” (буквально, сын). Эти отношения совершенно не обязательно предусматривают физическое родство — отцовство может быть и приёмным, и даже чисто метафорическим. Это может быть — и часто бывает — наставничество, в любой сфере. В современной Японии оно по большей части символическое, о нём нередко говорят даже с известной долей иронии (хотя всем японцам сама концепция знакома). Например, это может быть старший, опытный сотрудник на работе и молодой, “зелёный” новичок. То есть, это “учитель” и “салага”. Когда-то эти отношения были куда серьёзнее, о них говорили практически как о реальном отцовстве (даже его приёмный характер часто был неочевиден). Отношения оябун-кобун подразумевали весь классический конфуцианский набор взаимных обязательств отца и сына. Вплоть до того, что “если оябун сказал, что ворона белая, кобун обязан с ним согласиться”, как гласит поговорка. Сегодня в подобном “идеальном” виде эти отношения сохранились в Японии только среди якудза.

На них держится всё устройство мафиозных кланов — а нередко и взаимоотношения между ними. Они скрепляются соответствующими обрядами, причём обряды могут отражать не только отношения между рядовым членом и боссом, но и между двумя независимыми боссами и двумя кланами в целом. В базовом виде эти ритуалы предусматривают совместное распитие саке, причём количество напитка в чашках отражает взаимный статус участников. У того, кто старше — саке больше, причём пропорции точно регламентированы, для этого разработана сложная градация. Положим, сегодня точному соблюдению деталей уделяется меньше внимания (если конкретный босс не традиционалист, конечно), но ритуалы существуют. А когда-то они были жизненно важны.

К моменту выхода Японии в “большой мир” — открытию страны и началу форсированной модернизации (сейчас известной историкам как “революция” или “реставрация Мэйдзи”) — страна уже имела вполне узнаваемый зародыш организованной преступности.

Теперь — как и всей Японии — якудза предстояло очень серьёзно потрудиться. Модернизация, тем более — столь радикальная, означала, в первую очередь, очень большое строительство (до 1914 года промышленное производство страны удвоилось, а количество заводов утроилось

Коррупция — новый инструмент якудза

Те, кто имел на практике малейшее дело со строительством, представляют себе, насколько это дорогое, капиталоёмкое дело, насколько быстро тратятся, насколько легко теряются и насколько гарантированно превышаются выделяемые на него бюджеты. Эта сфера требует контроля, как никакая другая — и любой контроль, даже самый жёсткий, оказывается в итоге недостаточным. Строительство открыто к злоупотреблениям самого разного сорта — и потому оно является идеальной областью для организованной преступности. Это, наверное, самая “мафиозная” из всех отраслей экономики. Поэтому нас не должно удивлять, что именно здесь якудза в первую очередь развернулись в полную силу. Первое, что якудза сделали “своей”, подконтрольной им сферой — и что в немалой степени осталось таковой и до наших дней, своеобразной “вотчиной” японских мафиози — это строительные подряды. Именно в эпоху Мэйдзи в Японии за строительными бригадами закрепилась репутация разнузданных, трудно управляемых и беззаконных сборищ. Вплоть до того, что найти бригаду строителей проще и быстрее всего было через местного босса якудза.

Тем не менее, традиционные сферы деятельности — азартные игры для бакуто и уличная торговля для текия — оставались важными источниками дохода для многих кланов. Только они претерпели изменения — в некотором роде “цивилизовались”, упорядочились. В новой Японии появилась полиция, активно вмешивавшаяся в дела якудза, и с ней приходилось считаться. Крупномасштабный игорный бизнес теперь часто приходилось уводить дальше в подполье, прятать в тени, иногда создавая “внешний” легальный бизнес для маскировки. Текия было легче, потому что основная их деятельность была вполне законной, прятать нужно было лишь “мафиозную” её составляющую.

Тем не менее, и у бакуто, и у текия в арсенале рано появился новый инструмент для защиты их криминальных интересов — коррупция. Взятки чиновникам и (особенно) полицейским превратились в постоянную примету жизни. Репутация Японии как “страны без преступности” очень легко распространяется и на её полицию, которой начинают приписывать необычайную эффективность и неподкупность. Но это в значительной степени миф, что и было продемонстрировано многочисленными и громкими скандалами — по уровню коррупции Япония, наверное, даст фору любой другой развитой стране.

Эффективность японской полиции исторически во многом строилась на том факте, что она не столько боролась с якудза, сколько “работала с ними”, сотрудничая в определённых пределах (иногда весьма широких) с группировками и полагаясь на их помощь в обуздании “низовой” преступности. Подобные методы неплохо знакомы правоохранительным органам во всём мире, но в Японии они были доведены до настоящего совершенства.

Когда дело всё же доходит до расследования преступлений, японская полиция исторически всегда была склонна полагаться на признательные показания (которые иногда банально выбивались). В Японии признание традиционно было “царицей доказательств”. Ну, не они первые и не они последние, подобный подход всегда очень соблазнителен. Вот только когда он становится основным и почти единственным, то в долговременной перспективе это весьма негативно сказывается на качестве работы полиции вообще. Да, в Японии, наверное, в силу специфики японского общества, это проявляется не так быстро (японская полиция попросту лучше знает, из кого нужное признание имеет смысл выбивать), но это работает на “низовом” уровне, а вот конкретно борьбе с организованной преступностью точно не помогает.

Влияние мафии на политику в Японии

Кроме полиции, якудза оказались очень рано втянуты в перипетии японской политики. Некоторые из группировок более активно проявляли себя в этой сфере, чем другие. В этом была несомненная логика — если мафии удалось наладить неплохое сотрудничество с полицией, почему бы не попробовать заручиться поддержкой государства и на более высоком уровне? Ведь это помогло бы решить очень многие проблемы, если не легализовать “теневые империи”, то хотя бы защитить их от действий власти. Якудза определённо было, что предложить — и чисто людской, и силовой ресурс. В японской политике он играл важную роль.

Группировки рано и прочно связали себя с политикой правого — зачастую, радикально правого — толка, не просто патриотической направленности, а радикально-националистической (а в Японии эта грань часто была призрачной), нацеленной на агрессивную внешнюю экспансию. Для японской политики конца XIX и начала XX века было характерно большое число всевозможных тайных обществ, союзов и групп, преследовавших политические цели — как правило, националистические и экспансионистские. Отчасти они выполняли функции политических партий, отчасти — разведки, иногда — террористически-диверсионных групп, часто — агентов влияния. Читателю достаточно мельком пролистать ВУЗовский учебник истории, чтобы увидеть эти бесконечные “Общества Чёрного дракона” и “Союзы реки Амур”. Так вот, многие из них были тесно связаны с влиятельными группировками якудза, если вообще не представляли собой их отделения (или наоборот). Во всяком случае, они плотно взаимодействовали, особенно по кадровой и экономической части.

Гэнёся — тайное общество Мицуру Тояма

Первой крупной фигурой на стыке двух миров был Мицуру Тояма (1855–1944), уроженец города Фукуока (на той оконечности острова Кюсю, которая ближе всего к азиатскому континенту). Выходец из мелкой самурайской семьи, Тояма в возрасте 20 лет принимал участие в одном из последних восстаний самураев против новой власти (и получил за это 3-летний тюремный срок). Выйдя на свободу, он сразу вступил в Кёсися, “Общество гордости и патриотизма”, первую группу японских националистов. Тогда же Тояма начал собирать вокруг себя последователей. В основном это была неустроенная молодёжь Фукуоки, и очень быстро группа приобрела известность, с одной стороны, как дисциплинированная рабочая бригада, а с другой — как надёжная боевая сила, боровшаяся с рабочими волнениями на угольных шахтах региона. При этом группа часто позиционировала себя как защитников бедноты. Вскоре Тояма приобрёл репутацию “императора трущоб”, этакого местного Робин Гуда, помогавшего нуждающимся и сорившего отобранными у богатых деньгами.

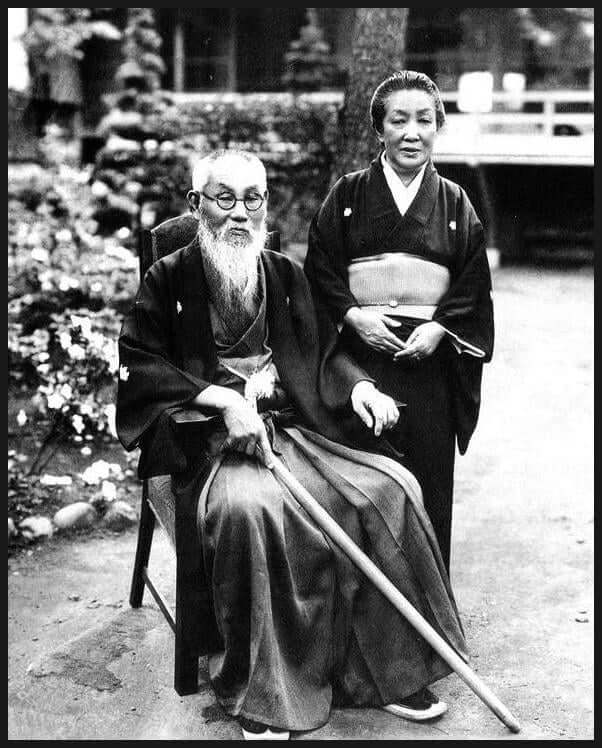

Мицуру Тояма с женой, 1927 год

В 1881 году он основал Гэнёся, “Общество тёмного океана”, федерацию различных националистических организаций, которая действовала уже в масштабах страны. Устав общества был довольно туманным, члены должны были почитать императора, любить нацию и защищать права простого народа. Буквально — “за всё хорошее и против всего плохого”. Важно было, что члены общества делали, а не что они провозглашали. Идеалами Гэнёся были военная экспансия вовне и авторитарная власть в самой Японии. Для достижения этих целей оно развернуло широкую кампанию террора, включая шантаж и убийства. Особое влияние общество приобрело в среде офицерского корпуса и правительственных чиновников. Его члены нередко служили охранниками у известных политических фигур своего времени. Одновременно с этим, многие из них работали вполне легитимно — как столяры, каменщики или водопроводчики. Общество даже создавало свои собственные профсоюзы, разделявшие его идеалы.

С самого начала оно рассматривало себя в духе якудза, следуя их принципам. Только это были якудза “нового поколения”, которые свысока посматривали на традиционных бакуто и текия, считая себя своеобразной гангстерской элитой. Обычные якудза разгоняли митинги недовольных рабочих, потому что им за это заплатили, а якудза “политические” — ещё и руководствуясь высокими идеалами, хотя и деньги никто не отменял. Связь с политикой облагораживала.

Поле для подобной активности было весьма широким. В 1892 году в стране состоялись первые всеобщие выборы. В этой ситуации Гэнёся развернулись не на шутку, устроив настоящую кампанию террора против неугодных им политиков. Активисты общества бросили бомбу в экипаж министра иностранных дел Сигэнобу Окума (взрывом ему оторвало ногу), устроили покушение на либерального политика Тайскэ Итагаки и убили ещё одного видного государственного деятеля, Тосимити Окубо. Финансировался весь этот терроризм за счёт вполне мафиозной экономической деятельности Гэнёся, которую в этом плане была трудно отличить от обычного клана якудза.

Когда собственных сил не хватало, Тояма обращался за помощью и к “классическим” боссам мафии. Так, оябун группировки из Кумамото прислал 300 своих людей в Фукуоку в качестве подкреплений. Они выступали единым фронтом с силами не только самого Гэнёся, но и с местной полицией. Полицейские получили приказ министра внутренних дел, предписывавший им оказывать всемерную помощь тем, кто борется с противниками правительства. На практике такими союзниками оказались люди мафии — но приказ есть приказ. Выборы 1892 года стали самыми кровавыми в истории Японии, с десятками убитых и сотнями раненых.

Но это было лишь начало. Теперь, когда самые неотложные проблемы внутри самой Японии были решены, можно было перейти и к внешней арене. В 1895 году агенты Гэнёся проникли в хорошо охраняемый корейский королевский дворец и убили там королеву Мин (при проникновении они использовали классические методы японских ниндзя). Так начался кризис, который в итоге привёл к японскому вторжению в Корею. В свою очередь, это вторжение станет одной из причин русско-японской войны, да и вообще, японцы останутся в Корее на полвека.

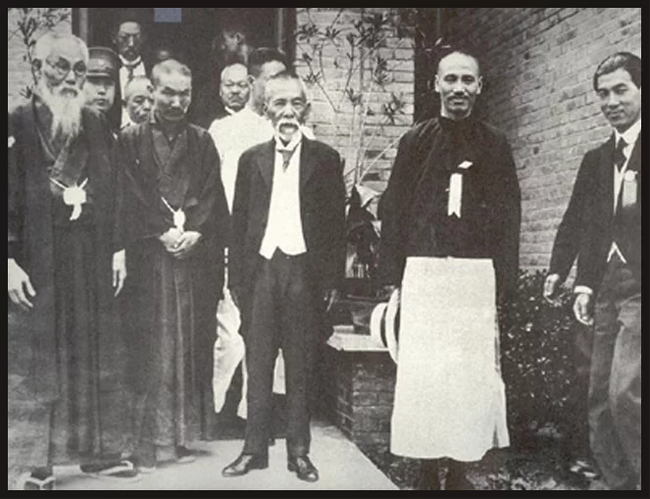

Чан Кайши (второй справа), Мицуро Тояма (слева) и Цуёси Инукаи (в центре), 1929 год

С этого момента мода на тайные общества ультраправой экспансионистской направленности расцвела в Японии пышным цветом. В следующие годы на сцене появился целый букет таких организаций, с названиями типа “Ассоциация небесного действия”, “Общество клятвы на крови” и даже “Крестьянский корпус бесстрашных”. Все они использовали Гэнёся как образец. Кого-то из них, конечно, финансировали богатые спонсоры, но основная масса существовала за счёт классических источников дохода якудза — азартных игр, проституции, вымогательства, взимания платы за защиту и т. п.

“Чистые” якудза, бакуто и текия, поначалу пытались держаться в стороне, но, по правде сказать, это было невозможно. Само время было такое — политика поглощала всё и вся. Боссы мафии один за другим втягивались в политические игры. Это сулило прибыль, к тому же деятельность “обычных” и “политических” групп во многом пересекалась, у них были общие враги — ведь левое движение угрожало устоям традиционного японского общества в целом, а якудза тоже были его производной. Кадровая “текучка” между группами того и другого сорта была постоянной. В итоге это привело к тому, что спустя сто лет в глазах большинства японцев понятия “якудза” и “ультраправый” стали почти идентичны. Во всяком случае, очень близки. Наверное, это не всегда соответствует истине, но миф такой существует.

Кокурюкай

“Золотой век” политических якудза продолжался вплоть до конца Второй мировой войны. Некоторые политические группы оказались более привлекательны для мафии. Например, такой, судя по всему, оказалось Кокурюкай — “Общество реки Амур”, основанное в 1901 году одним из сподвижников Тоямы, Рёхэем Утидой (1874–1937). Это название говорило само за себя — Амур был границей между Манчжурией и Россией. Общество, таким образом, выступало, в конечном итоге, за аннексию Манчжурии, как часть всеобъемлющей идеологии “Хакко-ити-у” — “Восьми сторон света под одной крышей”, т. е. максимальной экспансии Японии в Азии и достижения ей доминирующего положения.

Китайский революционер и основатель партии Гоминьдан Сунь Ятсен в Токио в 1900 году (крайний справа). Рёхэй Утида — второй слева.

Это общество более известно под другим названием. Японские иероглифы имеют два чтения — собственно “японское” и “китайское”, поэтому любое записанное ими слово может быть прочитано двумя разными способами. Альтернативное прочтение в данном случае давало “Общество Чёрного дракона”. Это название показалось западным журналистам более ярким, поэтому они именно его и начали тиражировать. Так общество и запомнилось за пределами Японии. Именно оно было тем мозгом, который стоял за следующим витком японской экспансии — “Чёрный дракон” сыграл большую роль в подталкивании Японии к войне с Россией (в необходимости которой были сильные сомнения у обеих сторон), а затем — к распространению агрессивной политики на Китай. По сути, “Общество Чёрного дракона” совершило применительно к Китаю примерно то же самое, что “Общество тёмного океана” в своё время — в отношении Кореи: подготовило почву для прямого японского вмешательства. Общество просуществовало 30 лет, играя центральную роль в японской политике. Одной из главных его фигур всё это время был, наряду с Утидой, всё тот же Тояма.

Кокусуйкай

Между тем, 1920-е годы, известные в японской истории как “эра демократии Тайсё”, были эпохой расцвета. Политический климат страны, несмотря на регулярные убийства, полицейские репрессии и влияние ультраправых течений, в целом становился всё либеральнее — расширялось избирательное право, развивались профсоюзы. Экономика процветала, а как следствие — рос японский средний класс. Но за всем этим маячила фигура Тоямы — даже не сказать, чтобы “в тени”. Влияние его росло, его обхаживали знаменитые политики, в какой-то момент он получал финансирование даже от представителей императорской семьи.

В 1919 году Тояма вышел на новый уровень в своей карьере — он встал во главе общенациональной ассоциации “теневых” организаций самого разного толка, от ультраправых политических групп до “чистых” якудза. Организация называлась Дай Ниппон Кокусуйкай — “Общество национального духа Великой Японии”. К её созданию приложил руку Такэдзиро Токунами, в то время бывший министром внутренних дел, который формально и возглавил Общество (Тояма стал его советником). Устав организации по традиции был очень туманным — “почитание императора”, “рыцарственный дух”, “древние японские ценности” — весь тот набор, который можно было увидеть ещё в уставе Гэнёся.

На практике, однако, группа прямо подражала итальянским чернорубашечникам Муссолини. Пользуясь практически открытой поддержкой полиции и части армейских кругов, Кокусуйкай громила забастовщиков, а также любые течения, которые Тояма и его окружение считали “подрывными” или антиправительственными. Например, в 1920 году они (вместе с отрядами полиции и военных жандармов) атаковали участников большой забастовки на сталеплавильном заводе Явата (которых было, ни много ни мало, 28 тысяч).

Со временем Кокусуйкай превратилась в силовое, военизированное крыло одной из двух главных политических партий довоенной Японии, Сэйюкай. Их конкуренты не остались в долгу — они обзавелись собственными отрядами подобного же рода, набранными из числа якудза и рабочих строительных бригад. Таким образом, Япония пошла по тому же пути обострения политической борьбы, по которому шли многие демократические страны того времени, например, та же Веймарская Германия (где свои вооружённые отряды были практически у всех партий).

1930-е годы прошли под знаком тотальной нестабильности. Умеренных политиков, пытавшихся остаться независимыми, часто просто убивали — побуждая оставшихся в живых поскорее присоединяться к кому-нибудь. По данным японской полиции, за период с 1930 по 1945 год в стране произошло в общей сложности 29 серьезных “инцидентов” с участием ультраправых группировок — включая силовые выступления, вооружённые столкновения и даже попытки переворота. Были убиты два премьер-министра и два министра финансов. Из этого хаоса постепенно рождался новый режим — антидемократический, милитаристский, нацеленный на внешнюю экспансию. В Японии не было одного “знакового” переворота, как в той же Германии или Италии, про который можно было бы сказать, что “с этого момента всё изменилось”. Всё происходило постепеннее и менее организованно. Здесь не было какой-то одной открыто “фашистской” партии — но все составляющие фашизма присутствовали, хоть и в более разбросанном, рассредоточенном виде. Япония оказалась в “Оси” не случайно — для неё это был органичный выбор, и шла она к нему долго.

“Рыбку в мутной воде” ловили в основном якудза — теперь у них всегда было наготове очень удобное прикрытие, они могли в мгновение ока превратиться в силовое крыло одной из политических сил и тем самым приобрести этакий “квази-легальный” статус, при этом продолжая в том числе и всю свою обычную, не слишком законную деятельность. Якудза необходимо было найти своё место в новой Японии — и они его нашли. Движение было двусторонним — с одной стороны, мафия была с радостью готова сотрудничать с властью, отвечавшей её идеалам, а с другой — власть была готова опираться на якудза, находить в них поддержку и активно их использовать. Совпадение интересов привело к глубокому синтезу натуры — “настоящих” якудза было уже непросто отличить от политических боевиков. Да это нередко и были одни и те же люди, разве что в разное время суток, а то и одновременно.

Деятели этого смешанного “мафиозно-политического” движения принимали активнейшее участие в жизни японского государства. Например, в проводимой им колониальной политике в Восточной Азии. Вчерашние якудза — в одночасье ставшие вполне легитимными государственными служащими — участвовали в деятельности известного Бюро опиумной монополии, которое, с одной стороны, делало деньги на поставках наркотиков, а с другой — ослабляло местное население, поощряя зависимость (по оценке военных, чистая прибыль от этой деятельности составляла до 300 млн долларов в год — разумеется, по курсам того времени). К этому надо прибавить прочие доходы от экспансии, немалую часть которых составлял банальный грабёж. В Японию хлынул поток денег, и не требуется проявлять чудеса сообразительности, чтобы понять, кто эффективнее всех освоил эти потоки.

Основатели университета Кокусикан, Мицуру Тояма — крайний слева

Тояма не увидел крушения своей мечты — он умер, когда она ещё была в зените, хотя тревожные “звоночки” уже вовсю звучали — в 1944 году. Поражение Японии имело в основном чисто военную природу — и здесь, как и во всём остальном, якудза шли следом за государством, к которому они присосались, словно моллюски к днищу корабля. Когда корабль выкинуло на берег, судьба слишком плотно присосавшихся моллюсков была очевидна и неизбежна.

Но наследие эпохи осталось, и выжившие к нему неоднократно обращались — не случайно якудза и до сих пор в глазах рядовых японцев ассоциируются с политикой определённого сорта. Как это наследие можно было использовать — другой вопрос, и ответить на него могли лишь те, кто остался на плаву. Они и ответили.

Антон Попов специально для Fitzroy Magazine

Якудза: рождение

Июнь 2000 года. Лобби большого отеля в центре Токио. Немалая часть персонала гостиницы занята решением насущной задачи — у русского гида, ожидавшего на диване нескольких туристов, пропал мобильный телефон. Шок вызывает не столько невозможность выйти на связь, сколько сам факт пропажи. Неужели кто-то украл? Здесь, в самом центре столицы, в престижном заведении? Немыслимо. По словам растерянного гида, “здесь не воруют”. Это согласуется со всем, что можно прочитать о Японии в любом путеводителе, или услышать от любого опытного путешественника. Здесь не воруют. Телефон, кстати, вскоре нашёлся — стоило набрать номер, и жизнерадостные трели тут же указали место, где он выпал из кармана. Шок и испуг окружающих от пропажи, однако, были совершенно неподдельными — и гораздо более интересными, чем сам, в общем-то, банальный факт.

Распространённой является история о том, что в Японии можно оставить бумажник с деньгами на видном месте, а через несколько часов вернуться и забрать его. Причём если его вдруг на месте не окажется, значит, он в целости и сохранности лежит в ближайшем отделении полиции, вместе со всеми деньгами, и ждёт, когда найдётся его хозяин. И когда таковой объявится, бумажник будет ему немедленно возвращён. Более того, нередко можно прочитать о том, что при необходимости в отделение полиции можно зайти и занять немного денег из специального фонда — например, чтобы доехать до дому. Порой делается оговорка, что так было “раньше”. Иногда оговорка не делается. Но, так или иначе, за японцами в глазах остального человечества прочно закрепилась репутация едва ли не самого законопослушного и порядочного народа в мире, а за Японией — имидж страны с чрезвычайно низким, чуть не стремящимся к нулю, уровнем преступности.

Утагава Кунисада, 1854 год | Metropolitan Museum of Art

И одновременно с этим — существует также образ Японии как страны чрезвычайно “мафиозной” и коррумпированной. В значительно большей степени, чем, например, у Соединённых Штатов, которые, как-никак, во многом и породили современное представление об организованной преступности вообще. Или, например, у Китая с его известными “триадами”. Фильмы о якудза — страшной японской мафии — видел хотя бы однажды любой из нас. В самой Японии это вообще отдельный жанр, живущий своей жизнью. Неужели это пустая выдумка? Или как раз положительный миф о Японии как о “стране без преступности” не соответствует действительности?

На самом деле, рассуждая на тему преступности в Японии, не следует впадать ни в одну из двух крайностей. Лучше учесть некоторые особенности общества — те, которые во многом и придают японской культуре её уникальность. Они же определяют и лицо “изнанки” этого самого общества, его преступного мира. Что, согласитесь, вполне логично.

Феодальная основа японского общества

Итак, первое, что необходимо понять, рассуждая о любой стороне жизни Японии и японцев, это то, что перед нами в основе своей феодальное общество. Да, пережившее резкую и драматичную модернизацию, но в глубине души оставшееся феодальным. Общество не государственно-бюрократическое, как тот же Китай, тоже претерпевший немало радикальных перемен, а именно феодальное, в том смысле слова, который во многом понятен людям Запада — с присягами на верность господину, вассальными лестницами, династическими связями, воинской идеологией и сословной честью как главной ценностью элиты. Пусть многое из этого по европейским меркам носит утрированный, гипертрофированный характер, весь этот “букет” в принципе понятен любому, кто хорошо знаком с европейским Средневековьем. По большому счёту, чего-то подобного можно было бы ожидать и от Европы, если бы она вдруг каким-то чудом перепрыгнула из своих Средних Веков прямиком в современность, пропустив и Ренессанс, и эпоху Просвещения.

Второе, что необходимо понять — в силу ряда особенностей истории, культуры и климата японское общество веками жило в состоянии немыслимой для западного человека открытости, когда все были на виду у всех всё время. Представьте себе традиционный японский дом с его бумажными стенами и дверями, и подумайте, много ли в нём может остаться тайной. Вообразите себе скученность японцев (а в современной Японии, на секундочку, не сильно меньше населения, чем в современной России — и пропорции всегда были похожи) и подумайте, возможно ли было человеку там сколько-нибудь долго оставаться не на виду у окружающих. Это выработало особую психологию — люди учились не замечать вещи, которые происходили у них буквально под носом. В сочетании с феодальными ценностями общества это зачастую означало, что японцы не замечали те вещи, которые им было “по рангу не положено” видеть, или которые были некрасивы, непочётны с точки зрения их системы ценностей. В остальном, однако, в японском обществе невозможно было что-то скрыть (да и не принято было специально скрывать).

Карта района Ёсивара — подконтрольного якудза квартала красных фонарей периода Эдо, 1846 год | J.E. De Becker

Из этих двух основополагающих особенностей и вырастают некоторые черты жизни в современной Японии, которые и формируют её образ как страны мирной и безопасной. Во-первых, вспомним, в Японии все по умолчанию всегда на виду у всех. Японцы привыкли жить именно так. Поэтому соседи по жилому району (скорее всего, состоящему из небольших малоэтажных домиков) почти всегда знают друг друга. И не только друг друга, но и, например, местного полицейского. Который нередко начинает свой рабочий день с обхода окрестностей и дружеской беседы с жителями. Появление в округе нового незнакомого человека, или, например, новой машины — если они не промелькнули проездом, а задержались — не остаётся незамеченным. Да, у японцев принято сообщать “куда следует” обо всех странностях и новшествах — не со зла и не от природной склонности к доносительству, а просто как иначе-то? Тотальный “низовой контроль” и является главной причиной низкого уровня преступности в стране. Большая часть преступлений предотвращается на стадии их подготовки.

С другой стороны, японцы привыкли не замечать многие вещи, которые им кажутся “естественными” или “положенными”. И уж точно привыкли молчать “из скромности”, чтобы скрыть какие-то некрасивые и непочётные вещи, происходящие лично с ними. Ну не принято там жаловаться! Поэтому фантастически низкие японские показатели домашнего насилия и сексуальных преступлений давно и у многих вызывают вполне понятные сомнения. Японская женщина скорее потерпит издевательства какое-то время, а потом возьмёт нож и отомстит насильнику сама, чем пойдёт жаловаться в полицию. Бывают, конечно, исключения, но они так и зовутся потому, что случаются нечасто.

Об уровне преступности в Японии

И ещё один важный момент, который вытекает из того, о чём мы только что сказали. Та преступность, отсутствие которой отмечают практически все наблюдатели, это преступность бытовая и уличная, “низового” уровня. В самом деле, это именно та преступность, с которой турист (или вообще обыватель) сталкивается скорее всего. В самом деле, вероятность того, что обычный человек просто так, ни с того ни с сего, столкнётся с каким-нибудь из проявлений организованной преступности — например, с крупномасштабной торговлей наркотиками (в Японии это в основном амфетамины), с вмешательством в политику могучих корпораций, с махинациями на рынке недвижимости, с крупными взятками и откатами — крайне невелика. В любой стране она гораздо ниже, чем вероятность быть ограбленным или избитым на улице — а в Японии, как мы видели, такая вероятность сама по себе незначительна, по ряду объективных причин. Что тоже способствует формированию имиджа страны с очень низким уровнем преступности.

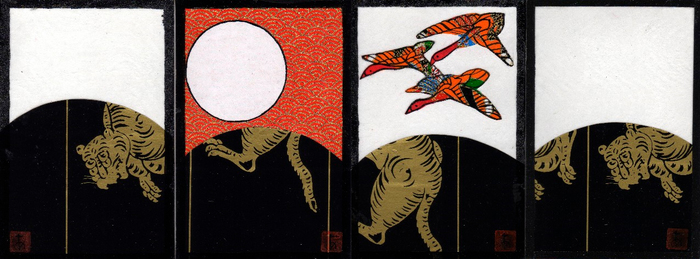

Ханафуда — популярная колода карт для азартных игр | atsukosmith | Flickr

Только для того, чтобы не погрешить против истины, необходимо сделать одну важную оговорку. Речь идёт о низком уровне бытовой преступности, а не о преступности вообще. По правде сказать, Япония за последние полвека видела такие коррупционные и мафиозные скандалы, которые и не снились тем же США, да и любой другой из развитых стран. Ещё в 1970-е годы, по оценкам японской полиции, в стране проживало около 110 000 активных участников организованной преступности. Для справки: в то же самое время в США (согласно статистике американских правоохранительных органов) это число составляло около 20 000, притом, что численность населения в Америке была и остаётся гораздо выше, чем в Японии. А между тем, самые шумные и масштабные скандалы в тот момент были ещё впереди. Более того, японская полиция этими цифрами, по сути, гордилась, потому что считала их свидетельствами своего успеха. Во времена послевоенного расцвета якудза в Японии аналогичные цифры доходили до 180 000 человек, так что успех был действительно налицо.

Как так получилось? На самом деле ситуация с организованной преступностью в Японии является отражением всё тех же структурных процессов в японском обществе. Корни здесь тоже уходят в феодальное прошлое.

Откуда пошла японская мафия — якудза

Якудза как явление, знакомое каждому, интересующемуся современной Японией, начало оформляться ещё в тот период, который в японской истории принято именовать “периодом Эдо” (по названию столицы) или “эпохой Токугава” (по имени правящей династии). Продолжался он с 1603 по 1868 год. Страна наконец-то была объединена под властью одной династии сёгунов (военных правителей, действовавших от имени не имевшего реальной власти императора, жившего в Киото). Это означало завершение “периода Сенгоку”, или “эпохи воюющих провинций” — тотальной гражданской войны, которая шла как минимум с середины XV века (а с перерывами — и того раньше).

Смерть Ямамото Кансукэ в четвёртой битве при Каванакадзиме в конце периода Сенгоку — эпохи воюющих провинций, 1561 год | Утагава Куниёси, 1847-1848 годы | Kuniyoshi Project

В Японии воцарился мир. Но этот мир мгновенно оставил без работы примерно полмиллиона самураев — профессиональных воинов, которые до того строили свою карьеру на службе у враждовавших феодалов. Конечно, не все самураи разом оказались на улице — кто-то из них ведь служил и победителям, той самой династии Токугава, либо их вассалам и союзникам. Тем не менее множество самураев осталось не у дел — причём именно тех самураев, которые обладали очень чётко оформленной идеологией. Окончательно бусидо — самурайский “путь воина” — будет сформулировано именно при Токугава (как раз в эту эпоху будут написаны трактаты типа знаменитого “Хагакурэ” и появятся самые известные “самурайские” пьесы театра Кабуки, оказавшие огромное влияние на японскую культуру). Тем не менее именно те люди, которые были больше всех восприимчивы к идеологии бусидо, оказались в этот период свободны, “отпущены на все четыре стороны” и вынуждены искать для себя новые пути для интеграции в общество. Это была, на самом деле, лишь часть тех японцев, которые остались не у дел с наступлением новой эпохи (ведь если подумать логически, прежний миропорядок, основанный на феодальной раздробленности, должен был кормить немало народу), но самая мотивированная — и способная мотивировать других. Неспроста с тех пор явные следы сугубо сословной, самурайской идеологии в Японии проявляются в самых разных местах — идейными наследниками самураев себя считают самые разные, порой весьма неожиданные люди. Пышным цветом расцвела эта идеология и в криминальной среде.

Утагава Кунисада, 1863 год | Metropolitan Museum of Art

А среда эта, в свою очередь, начала активно развиваться как раз тогда, когда в Японии воцарился мир. Изначально она вылилась в противостояние группировок так называемых хатамото-якко (по смыслу это можно перевести примерно как “слуги сёгуна”, хотя никакого прямого отношения к властям они не имели, будучи, по сути, обычными разбойниками, пусть и состоящими в немалой степени из бывших самураев) и мати-якко (буквально “слуги города”, группы тех же самых бывших самураев и перенявших их обычаи выходцев из простонародья, видевших свою главную задачу в защите простых людей от произвола разбойников). Противостояние их нередко носило крайне ожесточённый характер, напоминая сюжет классического фильма Акиры Куросавы “Семь самураев”. У якудза в ХХ веке принято считать своими предшественниками и прародителями именно мати-якко, хотя, надо думать, свою роль там сыграли обе группировки.

Так или иначе, к концу XVII века сёгунат, не на шутку обеспокоенный разгулом анархии, развернул жёсткие (и довольно успешные) репрессии против и тех, и других. Так, в 1686 году в Эдо (так в то время назывался нынешний Токио) была разгромлена мощная группировка, известная как “Союз всех богов”. Агенты правительства арестовали в общей сложности около 300 человек. Предводители клана были казнены. Эпохе открытого расцвета японских удальцов наступил конец.

Однако этого нельзя сказать об организованной преступности в Японии в целом. Многие бойцы старых группировок попросту приспособились к новым реалиям — теперь их организации были более скрытыми, более завуалированными, но не менее жестокими и эффективными. Сохранился и раскол на две большие группы — наследников хатамото-якко и мати-якко, аристократов и простолюдинов преступного мира.

Бакуто и текия

Бакуто были группами профессиональных игроков. Дело в том, что в Японии эпохи Токугава правящая элита была очень подвижной. Владетельные князья-даймё по-прежнему правили вверенными им территориями, для чего им необходимо было проводить там немало времени, но ежегодно они были обязаны приезжать в столицу и появляться при дворе сёгуна. В столице постоянно жили (фактически, на положении заложников) их семьи. Естественно, все сколько-нибудь заметные феодальные кланы страны содержали в Эдо свои постоянные резиденции (иногда — этакие небольшие замки) и жили фактически “на два дома”. Ежегодные переезды из провинции в столицу и обратно выливались в масштабные путешествия — ведь даймё нередко сопровождала внушительная свита. Главная дорога Японии — Токайдо, соединявшая Эдо с внешним миром, превратилась в загруженную трассу, которая быстро обросла масштабной инфраструктурой, в том числе и многочисленными местами для развлечений, ведь немалая часть самых богатых людей Японии проводила в дороге заметную часть жизни.

Конечно, игорная индустрия была важной частью этой инфраструктуры. Наряду с постоянными игорными домами, быстро возникли и “мобильные группы” игроков, перемещавшихся вдоль Токайдо и зарабатывавших на стабильном потоке обеспеченных путешественников. Зарабатывали, надо думать, немало. Очень быстро на базе этой индустрии выросла своеобразная мафия — с кланами, делившими территорию, со своими устойчивыми повадками (например, именно в среде бакуто родился обычай отрезать себе фалангу пальца в знак раскаяния за серьёзный проступок), со своей идеологией (опять с заметным наследием самурайского бусидо) и с претензиями на элитарность.

Второй важной составляющей японского “теневого мира” были так называемые текия — уличные торговцы. Думаю, жителям постсоветской России, которые наблюдали рыночный бум в нашей стране (расцвет вещевых и продуктовых рынков, киосков и т. п.), нет никакой необходимости объяснять криминальный потенциал этой среды. Да, здесь было меньше претензий на класс и шик, чем в игорной среде бакуто, меньше аллюзий на самурайские традиции, но деньги здесь делались едва ли не большие. Да и насилия в этой среде было немало, и территорию делили, и иерархию выстраивали. В феодальной в своей основе стране любая иерархия неизбежно приобретает клановый характер. При всех культурных отличиях от бакуто (у текия всё-таки больше прослеживалась преемственность с городской средой купцов и ремесленников), пришли они в итоге примерно к тому же самому.

Таковы две главные исторические основы феномена японских якудза, в том виде, в котором он сформировался в ХХ веке. В отличие от более ранних “благородных разбойников”, здесь влияние предельно конкретное. Как правило, в современных кланах якудза история возникновения хорошо прослеживается. Сами кланы, как правило, отлично это помнят, а нередко — и озвучивают при каждом удобном случае, откуда и от кого они произошли — вот этот клан вырос из бакуто, вот этот — из текия, а вот в этом смешались и те, и другие. Вообще, якудза свойственно внимание к своему прошлому. Учитывая, что прошлое — как очень часто и бывает в Японии — имеет прямую и непосредственную связь с настоящим, это и неудивительно.

Да, собственно история японской мафии якудза в современном понимании началась в конце XIX века, после знаменитой “революции Мэйдзи”, это бесспорно. Но точно так же бесспорно и то, что без своего феодального прошлого японские гангстеры вряд ли стали бы теми, кто они есть. Ведь главная особенность преступного мира Японии в том, что он — плоть от плоти самого японского общества со всеми его сильными и слабыми сторонами, со всеми его противоречиями. А значит — и интегральная, органичная часть его истории. Кстати, сами якудза с этим, скорее всего, согласятся.