Вступление

Нет, дорогой читатель, в этой статье я не буду сравнивать гуру или различные эзотерические школы, которые утверждают, что могут питаться солнечной энергией. Вместо этого мы поговорим о более важной и адекватной вещи – о настоящих солнцеедах или, более научными словами, фототрофах, без которых существование современной жизни на Земле в нашем эволюционном периоде невозможно.

Перед прочтением обязательно стоит вспомнить информацию о типах питания и самые основы энергетического метаболизма, прочитав начало моего предыдущего поста – https://pikabu.ru/stor/osobaya_dieta_molekulyarnyiy_vodorod_....

Что это за метаболизм?

При фототрофии происходит то же самое, что и при хемотрофии: у нас в системе появляется электрон, который передается по цепочке молекул и белков, тем самым создавая градиент протонов для работы АТФ-синтазы и продукции АТФ. Помните, я в первом посте писала про особый «пинок» для электрона? Так вот, при фототрофии «пинком» является квант света, который передает свою энергию электрону и запускает его «полет». То есть, квант света – пища для фототрофов. Да, они фактически едят свет.

Но пища редко достается просто так в природе, поэтому квант света необходимо ещё и поймать. «Но зачем? Выгляни в окно, света огромное количество!». Да, плотность светового потока велика (̴ 10^4 лк), но даже так вероятность случайного попадания кванта на донора электронов, что приведет к возбуждению электрона, мала. Поэтому большинство фототрофов имеют светособирающие антенны различного строения. Это первый компонент большинства фотосистем.

Как уже выше сказано, фототрофия похожа на хемотрофию, поэтому и тут есть электрон-транспортная цепь, по которой передается возбужденный электрон. В ней меньше звеньев, чем, например, в цепи митохондрий. Здесь есть цитохром b/f комплекс и реакционный центр/центры. Это второй компонент фотосистемы.

И третий компонент – АТФ-аза, фермент для продукции АТФ. Без неё никуда никогда.

Таким образом у нас есть все необходимые составляющие для фототрофии: то, что ловит свет, то, что передает энергию света в виде электрона, и то, что из этой энергии делает АТФ. Осталась ещё одна важная часть – а какая конкретно молекула «ловит» свет или электрон конкретно какой молекулы возбуждается квантом света? Может, вы уже догадались – такие молекулы называются пигментами. В фотосистеме они находятся либо в антенне (в таком случае пигменты называют вспомогательными) либо в реакционном центре/центрах (такой пигмент называют основным, он всегда один). Самый известный пигмент, знакомый всем, — хлорофилл.

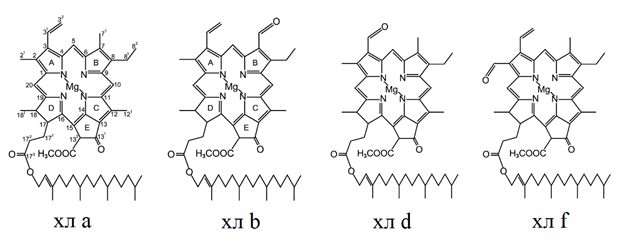

Химическая структура некоторых хлорофиллов. Найдете отличия?

Он является основным у большинства фототрофов. Есть отдельные микроорганизмы с другими превалирующими пигментами, но это уже дебри микробиологии, в которые мы не будем сегодня соваться.

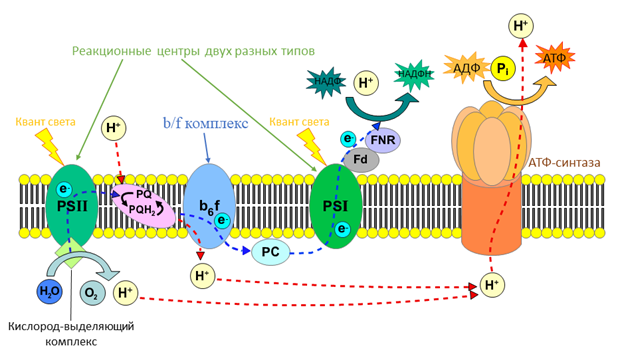

Примерная схема фотосистемы. Не показана светособирающая антенна. Есть авторские изменения. Источник: Автор: Somepics - собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38088695

Раз мы собрали все части, теперь обсудим механизм работы фотосистемы. Кванты света ловятся пигментами светособирающих антенн. Эта энергия передается на главный хлорофилл, сидящий в реакционном центре, возбуждается электрон и начинает работать электрон-транспортная цепь. Электрон проходит через b/f комплекс, что создает градиент протонов, который используется для создания АТФ. А «отработанный» электрон может использоваться для создания НАДФН, молекулы, принимающей участие в метаболических процессах клетки. Мы прекрасны: мы произвели энергию и полезные молекулы! Остается такая маааленькая, но очень важная вещь – наш главный хлорофилл потерял электрон, и надо бы выдать ему новый, иначе он не сможет обрабатывать энергию от квантов света. Здесь фототрофы делятся на две группы.

Одни решили, что они будут использовать соединения серы, водород, органические кислоты, сахара, спирты и т.д. для восстановления электрона на главном хлорофилле, в общем, всё, что попадется под руку. Всё перечисленные выше вещества для таких бактерий являются донором электронов. Представители подобного подхода — это пурпурные бактерии из филы Proteobacteria, представители филы Chloroflexi и филы Chlorobi. Таких фототрофов называют аноксигенными.

А другие подумали: «А что это мы будем ограничивать себя?» Поэтому решили взять самое распространенное вещество на Земле в качестве донора электронов – воду. В результате разложения воды на водород и кислород с помощью определенных белков происходит восстановление электрона у хлорофилла. Да, некоторые из вас правильно подумали: кислород, который так важен для нас и все современной жизни, – просто побочный продукт фототрофии. Его не производят сознательно, просто так получилось в эволюции. Таких фототрофов называют оксигенными. Появление подобного типа метаболизма оказало огромное влияние на эволюцию жизни на планете. Стоит уточнить, что это не главная, а одна из причин повышения уровня кислорода в атмосфере Земли в прошлом. Но благодаря оксигенной фототрофии в те далекие времена, вокруг таких бактерий образовывались кислородные микрониши, где происходило зарождение аэробной или «кислорододышащей» жизни.

Представители фототрофов

Раз мы рассмотрели механизм фототрофии, пора познакомится с самими фототрофами. Начнем с аноксигенных (не выделяющих кислород), а самое вкусное оставим напоследок.

Пурпурные бактерии

Названы они за свой красивый пурпурный или розовый цвет, который обеспечивается пигментами. Они относятся к различным классам филы Proteobacteria.

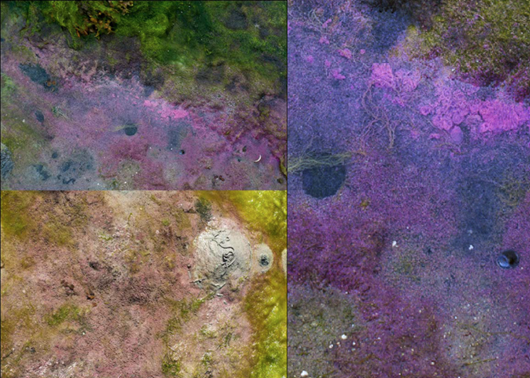

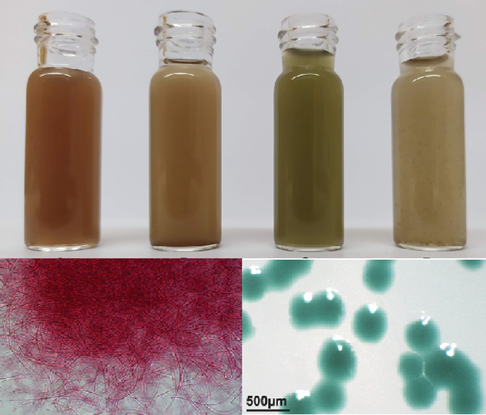

Примеры колоний пурпурных бактерий в природе. Источник: Proliferation of Purple Sulphur Bacteria at the Sediment // PLoS ONE (2013) 8(12)

Имеют только один тип реакционного центра, множество светособирающих комплексов (антенн), а в качестве основного пигмента – бактериохлорофилл а. Донорами электронов у них могут выступать восстановленные соединения серы, молекулярный водород, катион железа 2+, органические кислоты, сахара, спирты и т.д.

Интересно то, что они не любят кислород – он подавляет их фотосистему. Они могут временно прожить на внутренних запасах, но, в конце концов, большинство пурпурных бактерий погибнет при длительном нахождении в кислородной среде. Редкие исключения могут перестраивать свой метаболизм, но это будет очень скудное существование.

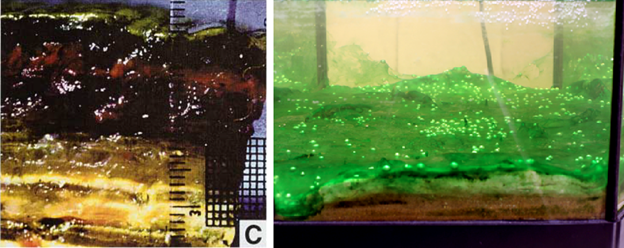

Встретить их можно как в обычных по условиям местах, так и в экстремальных нишах. Довольно часто они образуют отдельный слой в микробных матах (это такие особые микробные сообщества) или дажесобственные маты.

Микробный мат с доминированием пурпурных бактерий в сульфидном источнике Йеллоустона, температура 55ºС.

Маленькая красная прослойка под зеленой – прослойка пурпурных бактерий. Солончаки в Эйлате, Израиль.

Зеленые нитчатые бактерии из филы Chloroflexi

Ну, в принципе, все отражено в названии: они зеленные в виде длинных ниток. Одни из самых архаичных среди бактерий.

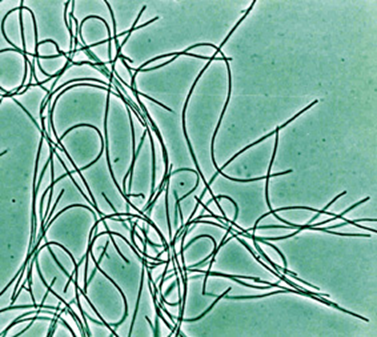

Представитель Chloroflexi - Chloroflexus aurantiacus. Источник: https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Chloroflexus.

Имеют свои уникальные светособирающие антенны – хлоросомы, один тип реакционных центров с бактериохлорофиллом а. Доноры электронов, по большей части, — органические кислоты, сахара, спирты, реже – сульфиды.

Также не выносят кислород, который ингибирует их метаболизм.

Найти их можно во многих термальных источниках (только с температурой не выше 60ºС), где они образуют нижние слои бактериальных матов. А также на дне пресноводных водоемов, подальше от кислорода.

Зеленые одноклеточные бактерии из филы Chlorobi

Сферические, овоидные, палочковидные зеленые бактерии с одним типом реакционного центра, с отдельной антенной хлоросомой. Основной пигмент – бактериохлорофилл а, доноры электронов – восстановленные соединения серы. Также не любят кислород.

Chlorobi в колонне Виноградского. Так и не смогла найти хорошую цветную фотографию самих бактерий; но вы можете посмотреть на их цвет. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_sulfur_bacteria.

Распространены в зонах, где низкое содержание кислорода и высокое содержание серы. В таких местах, обычно, света мало, но им вполне хватает: они могут жить при очень низкой энергии светового потока, которой не хватает для других фототрофов.

А теперь перейдем к последнему примеру фототрофного организма в этой статье, единственным оксигенным фотосинтетикам – цианобактериям. Обожаю этих ребят. Сразу скажем, что они образуют отдельную филу Cyanobacteria.

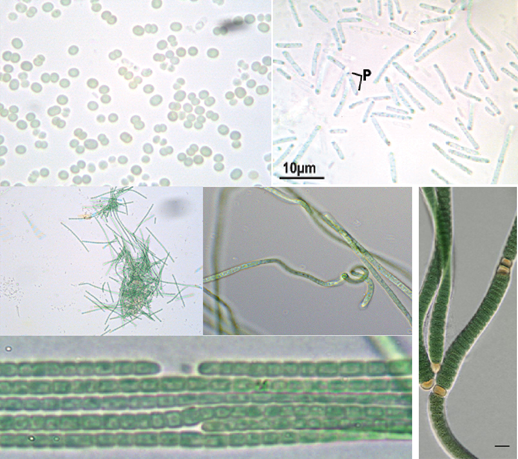

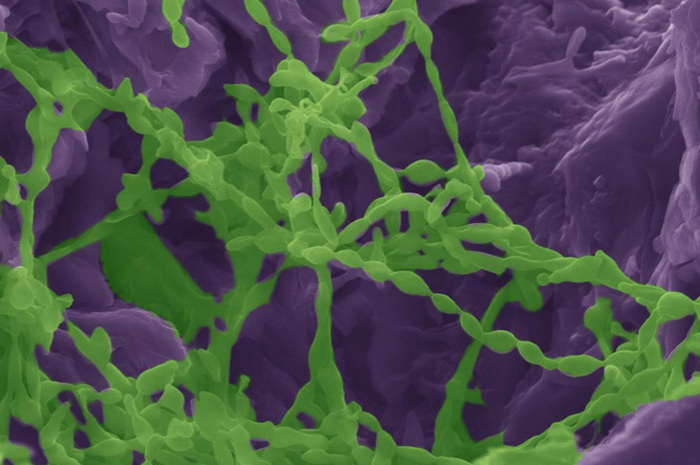

По внешнему виду они могут быть как одноклеточными, так и длинными нитями – они очень разнообразны в размерах и форме.

Разнообразие цианобактерий. 2 фотографии авторские, остальные были взяты из различных статей (ссылки можно попросить у автора).

Судя по названию, они должны быть цианового цвета. Да, действительно, есть и такие, но все же, цвета у этих бактерий варьируют от яблочно-зеленого до коричневого. Это всё зависит от превалирующих пигментов.

Обычно цианобактерии разных оттенков зеленого или коричневого, но встречаются уникальные (ссылки на статьи также просить у автора).

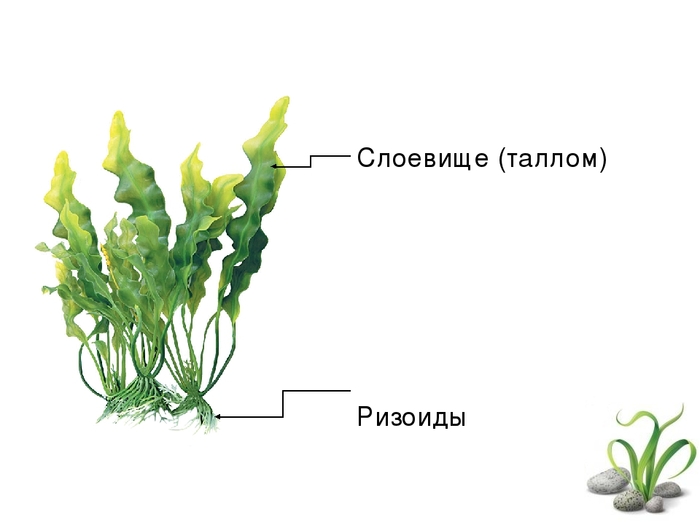

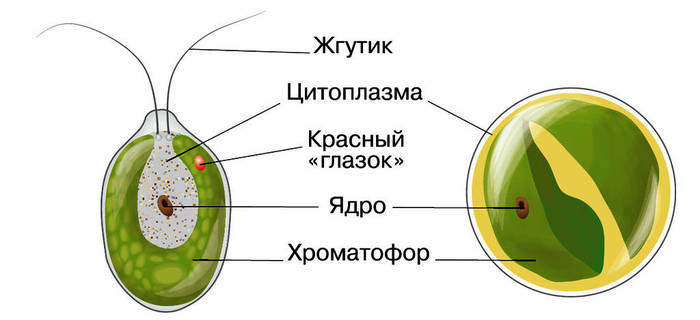

В отличие от остальных фототрофов, у цианобактерий (пока единственных, прошу заметить) есть сразу два типа реакционного центра в фотосистеме. Плюс, кислородвыделяющий комплекс – несколько белков, что отбирают электрон у воды, превращая её в кислород и водород. У них есть и отдельная антенна – фикобилисома.

Основным пигментов у большинства является хлорофилл а. Но помимо него есть целая когорта дополнительных пигментов, которыми они могут жонглировать при смене состава светового потока.

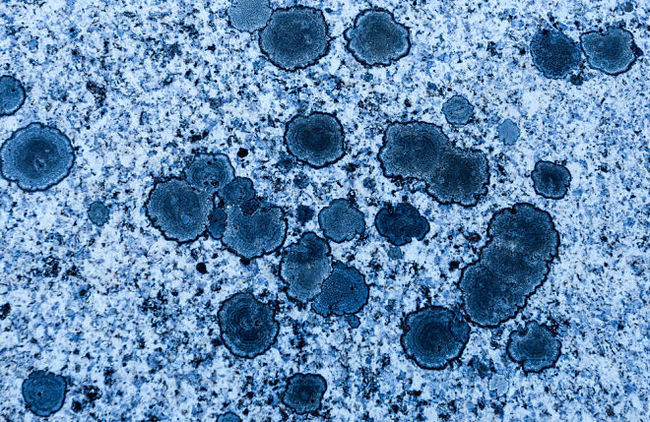

Где можно найти цианобактерий? Да везде: в почве, воде, на камнях. Они могут выдерживать температуру до 75ºС, обитают в Артике и Антарктике. Их можно встретить в щелочных озерах или очень соленых озерах. Единственное, они, как и практически все фототрофы, не любят кислые воды из-за особенностей метаболизма. Они часто являются основой микробных матов, причем цианобактериальные маты можно обнаружить в холодных и теплых пустынях, в высокогорье, где они пережидают неблагоприятную погоду в высушенном состоянии.

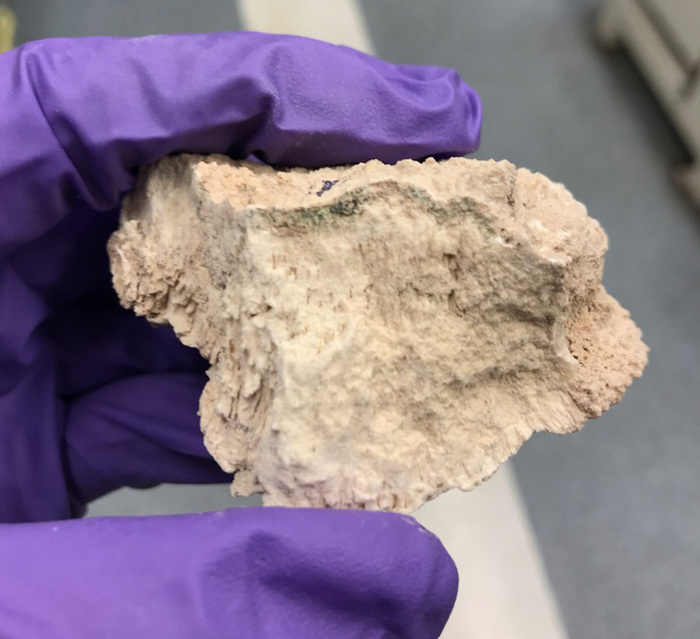

Эта черная корка – живой высокогорный цианобактериальный мат, правда в высушенном состоянии. В горах он постоянно переживает циклы замораживания-оттаивания. Источник: Freeze–thaw revival of rotifers and algae in a desiccated, high-elevation (5500 meters) microbial mat, high Andes, Perú // Extremophiles, 2017, V. 21(3), 573-580 p.

Первая фотография – природный микробный мат; узкая зеленая прослойка наверху – цианобактерии. Вторая фотография – цианобактериальный мат в аквариуме.

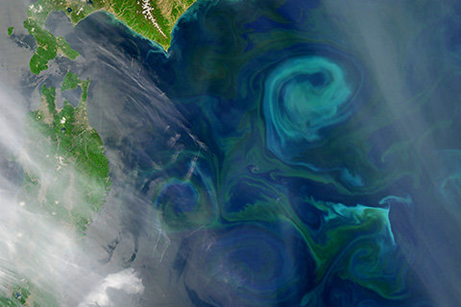

Ещё один интересный факт про цианобактерий: они могут массово размножаться в воде, особенно если в ней много азота и фосфора. Такое явление называют цветением воды.

Цветение фототрофных микроорганизмов в океане. Оно необязательно вызвано цианобактериями, это могут быть одноклеточные водоросли.

Вы уже, наверно, понимаете, что происходит при этом с остальными водными обитателями? Из-за размножения цианобактерий начинает не хватать кислорода, происходят массовые заморы рыбы и других животных. Также происходит затенение водной растительности. И это ещё не все: при цветении цианобактерии могут производить токсины. Они синтезируются внутри клеток и выходят с их гибелью. Токсины довольно сильные, их разбор — это отдельная большая статья. А вот зачем эти токсины нужны цианобактериям – не понятно.

Значение для планеты

Фототрофия – это просто способ получения энергии из солнечного света. Но вот фотоавтотрофия, когда энергию солнца используют для создания органики из неорганического углерода (углекислого газа), — это ключевой метаболизм для существования нынешней биосферы.

Давайте поясню: биосфера – не замкнутая система, в ней постоянно происходит потеря энергии (например, в виде тепла). Для восполнения потерь необходим внешний источник. Единственный такой источник – Солнце, огромный термоядерный реактор. Именно поэтому существа, способные ловить энергию Солнца и создавать на её основе органику, — первое звено практически во всех пищевых цепях. Основные фотоавтотрофы – цианобактерии, остальные же занимают очень узкие экологические ниши.

Не стоит забывать о том, что появление оксигенной фототрофии – один из факторов повышения процента кислорода в атмосфере Земли.

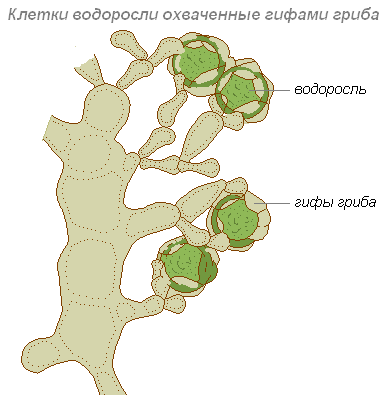

Некоторые из читателей могут быть в недоумении: как так, мы говорим о питании солнечным светом, но ни разу в тексте не были упомянуты растения. Всё очень просто. Хлоропласты растений, те самые органоиды фотосинтеза с хлорофиллом, — это цианобактерии. Сильно редуцированные, максимально одомашненные, но всё же цианобактерии. Когда-то давно в эволюции клетка-прародитель растений съела цианобактерию, но не переварила её, а оставила в живых, заставив производить органику для себя. Постепенно эти «отношения» стали настолько крепкими, что они жить друг без друга не могли. Так что для меня растения – это скорее тройные химеры: клетка-прародитель + митохондрия + хлоропласт. Животные же двойные химеры – у них только митохондрия (смотри теорию симбиогенеза). Как понимаете, это чисто спор о вкусах, поэтому в широком смысле, без деталей и уточнений, растения все же можно назвать фототрофами.

Заключение:

Благодарю за чтение статьи. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое. Уточняю, как в предыдущей статье, что некоторые сравнения/примеры/объяснения могут быть не совсем научно-корректными для лучшего восприятия информации. Я пропустила много мелких деталей и не рассказала о всём многообразии фототрофов поэтому если хотите узнать чуть подробнее, рекомендую учебник А.В. Пиневича «Микробиология. Биология прокариот».

Пост посвящается @Mariaamara, как человеку, который помог мне не опустить руки окончательно и продолжить писать. Поэтому я предоставляю тебе выбор: о чем бы ты хотел почитать в следующий раз? На выбор: метил- и формиат-поедающие бактерии, метан-поедающие и метан-производящие микроорганизмы, цианобактериальные токсины, магранцевые хемолитотрофы, более подробный разбор автотрофии и её химических циклов. Или можешь предложить что-то своё.