Урбанист и урбанистика

Долго собирался с мыслями, чтобы написать этот пост, но, кажется, время пришло. Сейчас я постараюсь описать своё, не словарное, видение термина урбанистика и собственно кто такой урбанист, и чем он отличается от градостроителя и иных причастных к городу специалистов.

Как мы знаем, урбанистика (лат. urbanus — городской) - довольно молодая наука, которая берёт своё начало во второй половине прошлого века. По сути, урбанистика стала ответом на повсеместное перераспределение городской земли от людей (пешеходов и велосипедистов) в пользу автотрафика. То есть ответом на вызов, который угрожал тысячелетней истории развития городов. Многим это не нравилось, как с этим боролись в Голландии я уже рассказывал. Но одно дело нравится-не нравится, что является довольно спорным доводом в реальной жизни, а другое - научное обоснование. Поэтому, шаг за шагом, с каждым новым наблюдением/экспериментом/моделированием молодая наука становилась крепче, а находить лазейки, чтобы оспорить научный факт становилось сложнее.

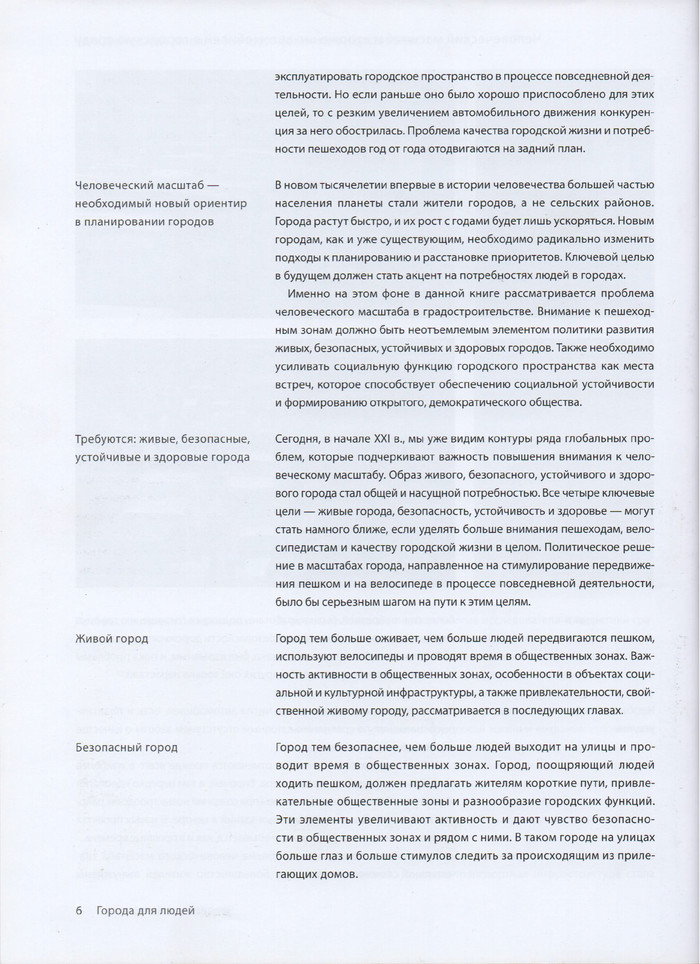

Урбанистика вовсе не является идеологией полного запрета личного транспорта, как это многие себе представляют, вовсе нет. Урбанистика преследует цель распределять городское пространство рационально, опираясь на простой принцип, что в городе главный человек, который является движущей силой города, личный транспорт при этом играет роль необязательного дополнения, ибо в городе должны быть условия для передвижения другими способами. В противном случае это будет постепенным затягиванием петли вокруг горло, но происходить это будет постепенно, пока в какой-то момент город просто не задохнётся.

Кроме этого, если изначально урбанистика занималась в основном вопросами мобильности населения, то постепенно она перешла и на другие смежные отрасли, типа архитектуры, планирования, благоустройства, безопасности и так далее. Ведь в городе всё тесно взаимосвязано - можно поставить вместо стеклянной двери в подъезде железную и долго удивляться, почему упало качество жизни в этом доме, почему люди стали чувствовать себя в опасности, да и просто почему стало попахивать и грязно в подъезде, но ответ будет простым - пропадёт социальный контроль. И так далее, такие примеры можно приводить вечно.

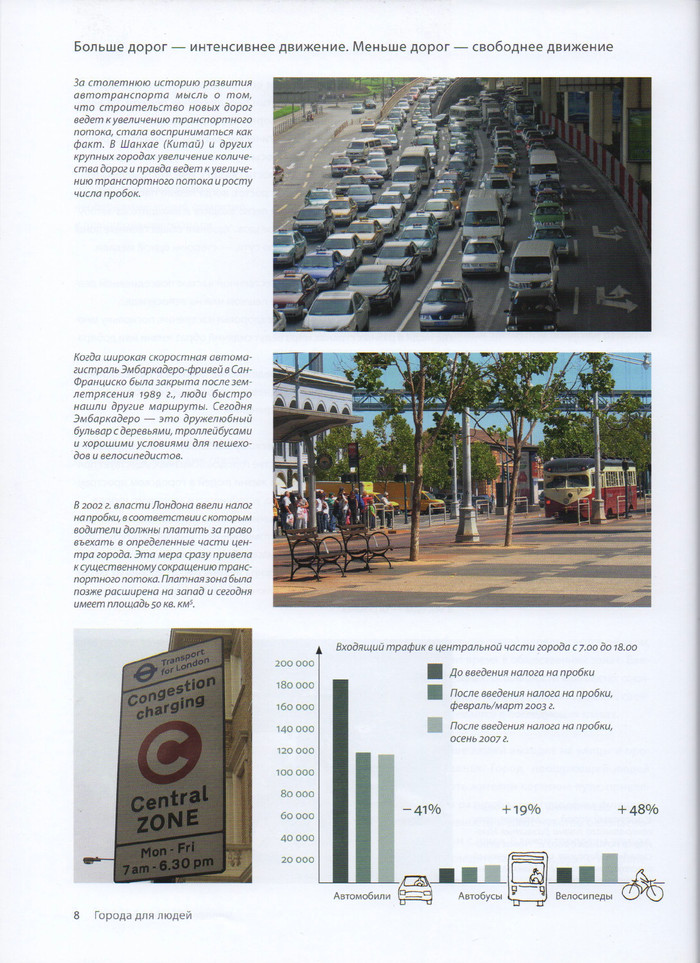

Теперь же к урбанистам. Как можно догадаться, это люди, которые занимаются городскими вопросами. Часто говорят, мол, кто это вообще такие? Вот кто такие архитекторы мы знаем, кто такие проектировщики, градостроители и транспортники тоже, а кто вы? Я себе представляю такую картину: урбанист - это человек, который знает принципы, на которых всё строится, то есть владеет картиной в целом, как всё должно быть в городе. В свою очередь архитекторы, транспортники и тд уже должны в дальнейшем в своей конкретной сфере работать, основываясь на этих принципах, дополняя их своими.

С градостроительством сложнее. Это чисто советская профессия, которая, как мне видится, основана больше не на науке, а на принципах построить район/город, вписываясь при этом в нормативы. К сожалению, промышленное домостроение помноженное на жёсткую регламентацию сделали так, что те, кто когда-то строил, опираясь только на нормы, в последствии и стали писать эти нормы (идеальный замкнутый круг), из-за чего базовый уровень отечественной застройки и планирования отстал от мира примерно на полвека, если не больше. То есть градостроитель не всегда понимает, как нужно строить с точки зрения удобства и научных принципов, но знает, как вписать максимум жилья на квадрате земли согласно требованиям. Конечно, это далеко не всегда так, есть исключения, как и в любой другой сфере, но, как правило, всё происходит именно так.

Как-то так. Хороший урбанист знает многое, цените их) А постепенно вопросы типа "а кто такой урбанист?", я уверен, пропадут - люди просто не привыкли ещё к новому термину.

Заброшенная электростанция в Чехии

Теплоэлектроцентраль, которая строилась в городке Копидлно, обслуживала не только потребности стремительно развивающегося населённого пункта, но и сахарного завода, что в конце восьмидесятых годов двадцатого века глобально реконструировался и модернизировался. Однако события 1989 года в Чехословакии сыграли злую шутку с двумя индустриальными гигантами. Сахарный завод так и не был достроен, а теплоэлектроцентраль быстро пришла в непригодность и была остановлена примерно в начале двухтысячных годов.

*[забугорныйурбан]

ИЖС: что не так с частным сектором в городе?

Видео про типы частного сектора и какие проблемы он сулит при массовом распространении. А ещё примеры инструментов уплотнения одноэтажной Америки из Портленда.

Соцгород Уралмаш и спасение Белой башни

Нельзя приехать в Екатеринбург и не съездить на Уралмаш! Это город в городе, построенный при Уралмашзаводе в 1930-ые годы. То были времена авангарда и конструктивизма, когда архитекторы через среду старались сформировать нового человека: новому государству — новый тип гражданина.

В конце 20 века район считался криминальным и просто опасным. Сегодня тут безопасно, но Уралмаш постепенно превращается в обычный спальный район Екатеринбурга в плохом смысле этого слова: сносы социальных объектов и бездумные точечные вставки убивают заложенные идеи и идеалы тех лет. Одновременно с этим вокруг знаковых мест формируется городское сообщество. Оно своими силами поддерживает Белую башню, наполняет её новыми функциями и через образование формирует любовь к конструктивизму и архитектуре в целом.

История Уралмаша

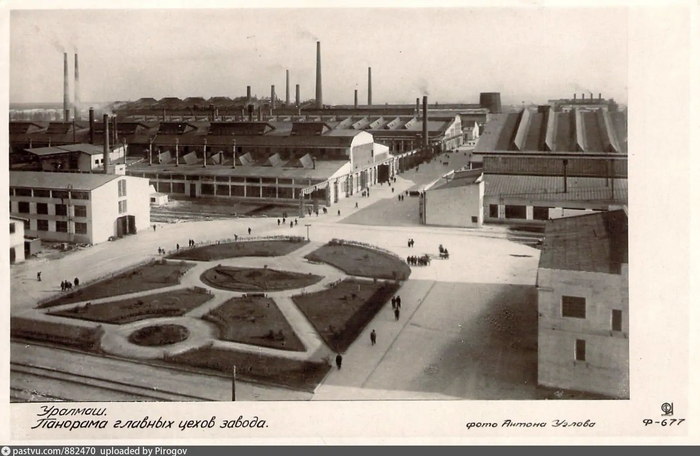

В 1927 году советское правительство приняло решение строить в Екатеринбурге Уральский завод тяжелого машиностроения. Место выбрали на севере города: недалеко озеро Шувакиш, плюс под землёй нашли залежи торфа. Одно давало производству воду, а второе — топливо. На тот момент будущий Уралмаш выглядел так:

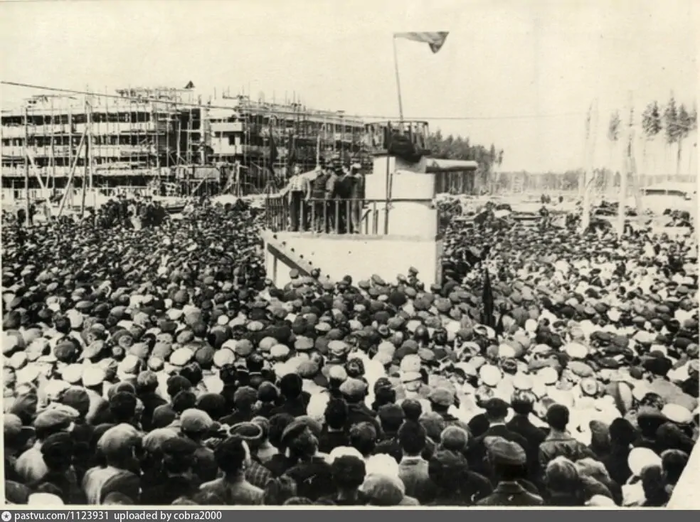

Завод строили пять лет, запуск состоялся 15 июля 1933 года. Но ведь для завода нужно не только сырьё и корпуса — ещё нужны рабочие! Отдалённость от города и большое число работников потребовали создание нового района.

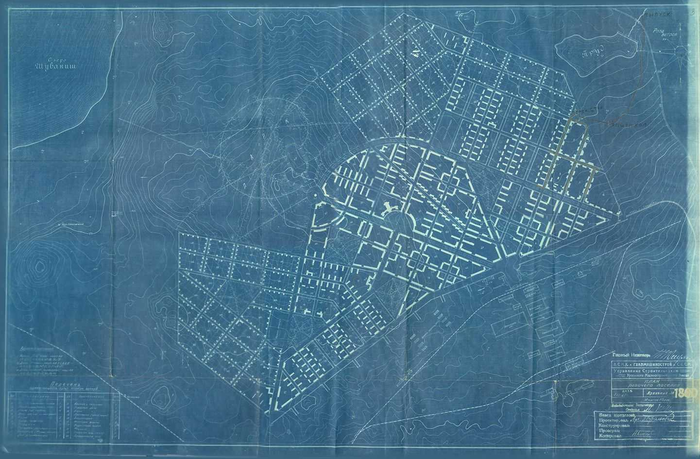

Генплан поселения разработал в 1929 году Пётр Оранский — молодой архитектор из Ленинграда, только что окончивший своё обучение. В отличие от квадратной сетки Екатеринбурга, здесь планировка основана на осях под углом 45 градусов друг к другу. Это решение играет злую шутку с жителями других районов — привычное ориентирование горожан в пространстве тут не работает.

Основные улицы сходятся на площади Первой Пятилетки и формируют пятилучие. Здесь находится проходная завода — новый район сам вёл жителей самым коротким путём. У здания проходной по бокам широкие двери, и оно чем-то напоминает ворота стадиона — архитекторы закладывали заводу мощность в 40 тысяч человек, а одна смена, со слов современников, достигала 20-25 тысяч рабочих.

Сама площадь тоже непростая — это и транспортный хаб с двумя кольцами трамвая (которые так и не соединили), и место для митингов.

Сейчас здесь асфальто-бетонный плац с подобием транспортного хаба и остатками работы Покраса-Лампаса:

Первые кварталы и «Дворянское гнездо»

Отличие соцгородка от той же слободской застройки или рабочих посёлков в его комплексности: для рабочих создавали не просто жильё, а всё необходимое для полноценной жизни. Можно сказать, что здесь всё включено: театры, поликлиники, школы, места для отдыха и так далее.

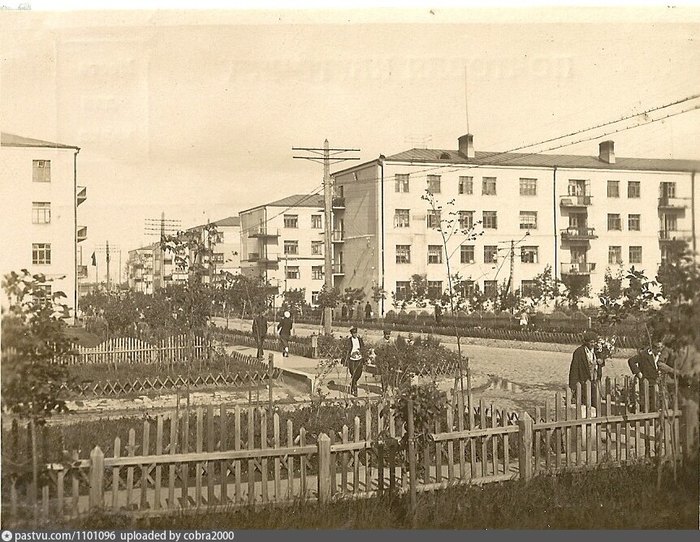

Здесь архитекторы помимо разных социальных и культурных учреждений ещё заложили обильное озеленение — всё же вред от производства был тогда очевиден, плюс популярная в то время концепция города-сада не давала покоя специалистам. На фото улица Ильича, которая застраивалась одной из первых:

Сейчас улицы выглядят так:

Ещё в первых кварталах на перекрёстках были заложены квадратные скверы с каждой стороны:

Дома на Ильича строили первыми в районе, они предназначались для обычных рабочих и были крайне инновационными для тех лет: здесь даже были ванные в квартирах! В процессе строительства менялся генплан, материалы и «класс домов»: возник запрос на дома для номенклатуры. Так на Уралмаше появился квартал «Дворянское гнездо»:

Здесь парк разбили не со стороны улицы, а во дворе:

Судя по лестницам, здесь планировали поставить лифт или просто оставили возможность для его установки:

Оригинальные двери, окна и прочие детали давно утеряны. Как я понимаю, лишь перила лестницы оригинальные:

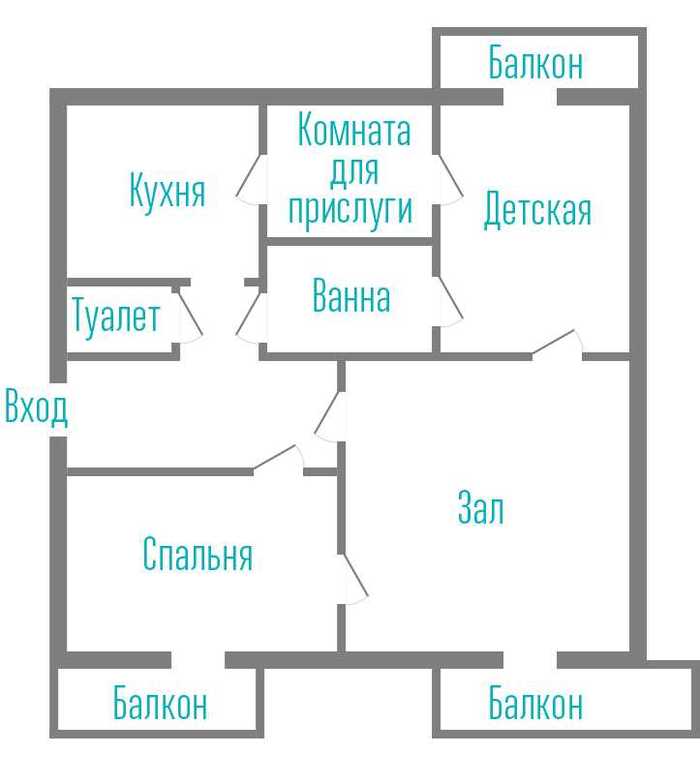

Но ключевое отличие в квартирах: анфиладная планировка, паркет, холодильный шкаф, была даже предусмотрена комната для прислуги. Да, на словах все равные, но кто-то равнее: на разных уровнях сразу закладывали социальное расслоение.

Продолжение в оригинальной работе Аркадия Гершмана - https://urbanblog.ru/763270.html

Один из самых старых деревянных тротуаров в России отремонтируют в сентябре

Тротуар по улице Первомайской в Тайшете отремонтируют в сентябре.

Вот так выглядит этот тротуар сейчас. Это один из самых старых деревянных тротуаров в России. Деревянный! Ремонт проведут в асфальтобетонном исполнении за 601 512 рублей.

Варламов, урбанистика и культ карго. (бинго внутри)

Сейчас появилось много самоназванных урбанистов - и это хорошо, они начали привлекать внимание к качеству городской среды. И вот, я купил книгу одного такого @Varlamov.ru Книга в соавторстве с другим довольно известным персонажем - Максимом Кацем. Книга называется "100 советов мэру". Издательство Альпина Нон-Фикшн 2021 год.

В принципе RSS ленту блога Варламова закинул в агрегатор и следил краем глаза очень давно, еще до эпохи когда Илья пошел в ютуб. Далеко не во всех вопросах с Варламовым согласен, а в некоторых радикально противоположного мнения.

Книга позиционируется как 100 советов мэру, на тему как нам обустроить Росси как сделать хороший город и богато иллюстрирована фотографиями из многочисленных поездок автора по миру. Но читая книжку меня не покидало ощущение, что что книга в реальному правлении города будет бесполезна.

1. Книга капитанская и преходящая в менторскую

В ней много довольно очевидных вещей, которые вроде и так понятны и не требуют пояснений и доказательств. Но из-за этого она плавно переходит в тон - надо вот так и все, потому что так правильно. Без доказательств, убедительных разъяснений, потому что бывает два мнения, мое и неправильное. Причем много отсылок без ссылок на источники. "там-то и там то от этой практики отказались потому что она была ошибочная" - так дайте ссылку на источник, на анализ, может глубинные причины были иные?

Например снижение преступности в Нью-йорке Илья связывает с теорией разбитых окон, мол начав бороться с граффити (стр 282) это повоздействовало на горожан, и видя, что тут не забалуешь - криминал сошел на нет. Но вот в книге "Фрикономик"а снижение уровня преступности к 90м объясняют иначе - в США в 1973 году легализовали аборты - как раз 20 лет разницы, после легализации нежеланные дети перестали рождаться и пополнять ряды уличных банд. И вот вопрос - кто прав?

Научный метод исследования подменяется экспертной оценкой, и в этом огромный вред. Урбанисты хотят в местах где много дорожных знаков использовать уменьшенные версии, ГИБДД кричит, что водители уменьшенные на треть знаки не увидят, в итоге вокруг знаков делают кислотные рамки. Но ни те, ни другие не оперируют цифрами или результатами эксперимента.

2. Не нужно путать туризм и эмиграцию.

Побывав в других городах может создаться ложное впечатление, что можно позаимствовать удачную практику не получив хвоста "проблем" этой самой практики. У каждой медали всегда есть оборотная сторона. Например общественное пространство - это круто и лавочки во дворе это прекрасно, но что делать с жалобами жильцов на шум из окружающих домов - автор умалчивает. А у меня во дворе лавочку спилили, так как на ней собирались и шумели бухарики. Или например повсеместное использование плитки на тротуарах - оно конечно круто, но что делать с очисткой этой плитки от наледи зимой? Асфальт, при всех его недостатках, дает сносный результат при широком диапазоне рукожопости эксплуатантов. Оно конечно прикольно гонять на BMW, но если ты живешь в деревне, где механик только Петрович - то жигули будут предпочтительнее, они будут хоть как то на ходу.

3. Хорошо быть богатым и молодым. Плохо быть старым и больным.

Любое развитие города - это задача оптимизации - попытка получить максимальный результат при вводных - имеющийся бюджет, текущее состояние города, кабальные договоры заключенные предыдущей администрацией, внутренние интересы разных начальников подразделений... (Если у тебя нет своей команды и не сможешь договориться - будет саботаж и позорная отставка) И решение проблем города все-равно выйдет в плоскость НЕ урбанистики - политики, коррупции, устаревших ГОСТов, а там глядишь и до критики капитализма дойдет. В Екатеринбурге мэрия может и рада сделать удобный пешеходный переход, только прибегает ГИБДД с ГОСТом, и начинается канитель, после которой желание проявлять инициативу отпадает. И как быть мэру? Как в анекдоте - я не тактик, я стратег?

4. Нужно делать так, как нужно. А как не нужно - делать не нужно.

В целом книга оставляет впечатление урбанистического культа карго - если скопировать _внешние_ атрибуты удобного города то жизнь сама наладится и город станет прекрасным. Стойкое ощущение, как от большинства "научпопа", когда вместо системного подхода с анализом взаимосвязей, причин и следствий нам предлагают легкоусвояемое попурри из фактов. Прочитал 100 занимательных физических фактов и преисполнился в своем познании физики как профессор, не меньше.

Варламов конечно достоин уважения хотя бы за фонд "Внимание!", но в целом книга не тянет на что-то монументальное, хотя для совсем случайных людей со стороны, случайно оказавшихся в кресле мэра может пойдет, немного расширить сознание. Например администрации Екатеринбурга, которую вертят на оси застройщики как хотят, а по скорости переобувания бьет рекорды. ("Заслугам" администрации Екатеринбурга вообще надо посвящать отдельный пост.)

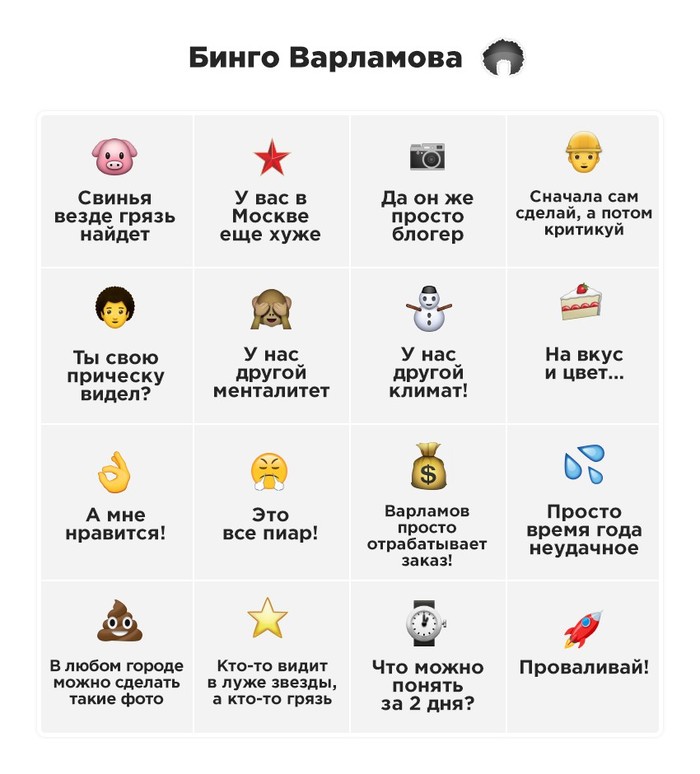

А вот бонус - бинго для просмотра любого видео про урбанистику.

Правда ирония в том, что почти по всем пунктам бинго я скорее соглашусь. А так как Илья способен к самоиронии (за что респект) вот и Варламов-бинго, можно вооружиться для чтения комментариев:

Ну и, что б закончить на печальной ноте, сегодня сфотографировал. Общественные пространства, доступная среда - тут проектировщики элементарно забили на стыковку с существующими тротуарами, и никого во всей цепочке исполнителей это не смутило. Запасаюсь попкорном, примет ли администрация такое или заставит уложить метр асфальта.

Классификация скачков / инноваций по В.Л. Бабурину

Данная статья относится к Категории: Классификации наук

«Именно человек является носителем социальных инноваций, поскольку в его головном мозгу в результате креативного процесса рождается новация, которая может стать инновацией в случае её общественного признания на основе коммуникаций с другими людьми.

Инновация в виде информации (энергии) «испускается» её носителем - человеком, т. е. происходит процесс дематериализации. Затем информация материализуется в новых, несуществующих в природе структурах. Это и есть процесс формирования ноосферы.

По мнению автора, существует определённая очередность между инновациями. Она проявляется в том, что сначала должны появиться одни нововведения и лишь потом могут возникнуть другие, и в этом проявляется эволюционная парадигма, применительно к инновациям. Но вместе с тем возможно и параллельное развитие ряда инноваций.

Инновации также можно систематизировать по характеру оказываемого ими воздействия на природу и общество:

1. Эволюционные инновации, определяющие эволюционные циклы (например, возникновение Земли, жизни на ней, человека...).

2. Цивилизационные инновации (внутри эволюции общества), в результате которых возникают, по сути, новые цивилизации: доаграрная, аграрная (с ней связано и возникновение городской цивилизации), индустриальная, постиндустриальная.

3. Историко-экономические инновации (внутри цивилизационных), совокупность которых определяет исторические циклы:

- сверхдолгосрочные (О. Шпенглер выделяет тысячелетние циклы жизни цивилизаций, Л. Гумилёв пишет о 1200-летних циклах жизни этносов, как носителей цивилизационного начала);

- многовековые (у Ф. Броделя от 150 до 300 лет, у Дж. Форрестора - 150-250 лет, у С. Мягкова - 300 лет, у О. Шпенглера - 300 лет в политических, духовных и художественных ритмах);

- долгосрочные (длинные волны Кондратьева, циклы смены поколений, управленческие циклы...);

- среднесрочные (11-летние солнечно-земные циклы А. Чижевского);

- краткосрочные.

Принципиальное значение, как для возникновения социальных инноваций, так и для их распространения, имеет плотность населения, причем городского населения, так как вероятность возникновения инновации в сельской местности очень мала в силу низкой плотности контактов, малой социальной мобильности, бюджета времени и т. п.

Именно плотность определяет проницаемость пространства, способность высечения инноваций от соударения информационных потоков. Другими словами, чем больше плотность населения в данном районе, тем выше вероятность возникновения инноваций, их распространения среди населения, внедрения в жизнь.

Исходя из этого, города и их скопления, как наиболее густонаселённые территории государства, являются наиболее благоприятными с точки зрения инновационной деятельности.

Поэтому уже более низкая плотность населения в России предопределяет «инновационное неравенство» с Западом, требуя специальных мер по концентрации пространства.

С другой стороны, сам факт возникновения города является своеобразным инновационным процессом, возникнув и развиваясь, он поглощает огромное количество нововведений.

Чем больше размер города, плотность населения в нем, тем больше вероятность, что в последствии он сам будет источником инноваций. Но важно подчеркнуть, что это не более чем вероятность.

Реализация этой вероятности в инновационных импульсах зависит от многих других факторов (уровня образования, демографической структуры, наличия специальных институтов, пассионарного напряжения и т.п.).

Бабурин В.Л., Инновационные циклы в российской экономике, М., «Едиториал УРСС», 2002 г., с.45-46.

Дополнительные материалы

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ — плейлист из 2-х видео

Изображения в статье

Вячеслав Леонидович Бабурин — российский экономико-географ, регионалист, теоретик в области географии инновационных процессов. Один из основоположников теории цикличности функционирования и развития территориальных систем / CC BY-SA 3.0

Изображение Ahmad Ardity с сайта Pixabay