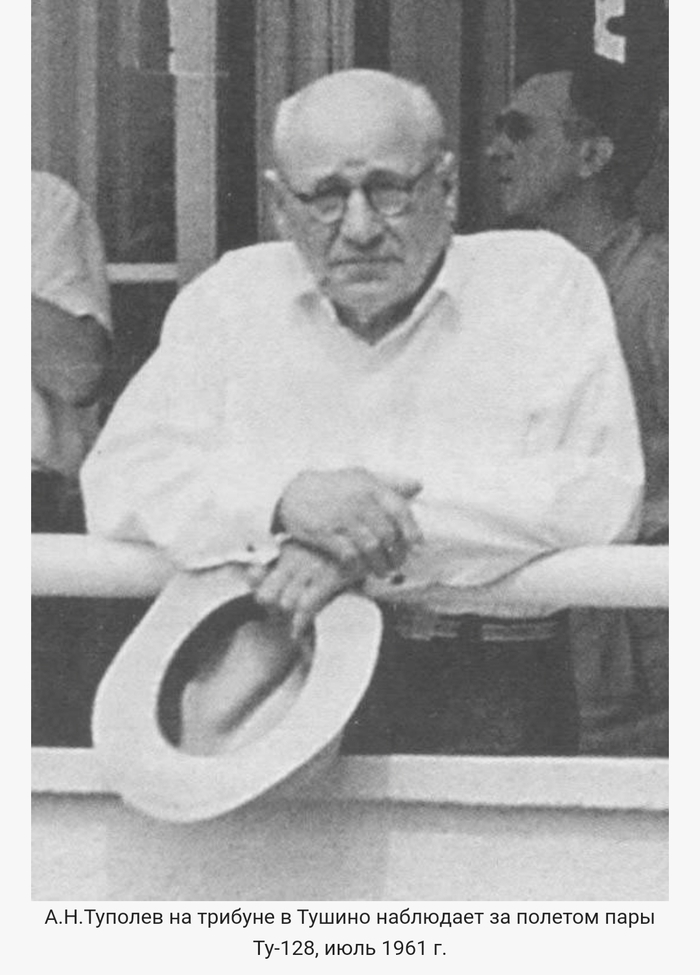

Девятого июля 1961 г. московское небо содрогалось от грохота проносившихся на небольшой высоте десятков новейших сверхзвуковых самолетов. Шел традиционный воздушный парад в Тушино. Среди впервые представленных образцов авиационной техники был прототип сверхзвукового дальнего двухместного барражирующего перехватчика.

В 1957 г. в туполевском ОКБ-156 практически в инициативном порядке под началом ведущего инженера В.Бабанова началась разработка эскизного проекта дальнего перехватчика и изучение боевых возможностей комплекса в целом. Эти работы велись под шифром "128" под общим руководством Егера. Первоначально рассматривался истребитель-перехватчик Ту-28 с ракетами К-24 в составе комплекса Ту-28-24. В этом проекте общая конфигурация самолета была близка к проектам "98" и "122". Однако в ходе работ вид перехватчика изменился: увеличилась стреловидность передней кромки корневой части крыла, а ее задняя кромка стала прямой. В дальнейшем обводы носителя практически не менялись.

В ОКБ Туполева все работы по самолету-носителю и комплексу велись под шифром "128". После выхода правительственных постановлений тему "128" возглавил Д.С.Марков. Но из-за огромной его загруженности по Ту-22 и ряду гражданских машин летом 1959 г. главным конструктором дальнего перехватчика назначили И.Ф.Незваля - одного из самых способных организаторов проектирования и производства целого ряда самолетов "Ту". Сложность работы состояла не только в создании самого носителя, но и в организации взаимодействия различных предприятий, участвовавших в создании комплекса.

В июне 1959 г. заказчику предъявили эскизный проект, разработанный с учетом результатов продувок моделей в аэродинамических трубах, а также других экспериментальных и расчетных работ, выполненных бригадами ОКБ. В проекте четко сформулировали возможности комплекса Ту-28-80 в системе ПВО страны. Для повышения его боевой эффективности две ракеты К-80 оснащались полуактивными радиолокационными головками самонаведения (для атаки из передней полусферы), а две другие - тепловыми головками самонаведения (для атаки из задней полусферы, а также в условиях радиотехнических помех).

По предварительным расчетам, вероятность поражения цели при стрельбе двумя ракетами должна была составлять 76-77%. Особенностью комплекса являлось то, что в воздушном бою самолет-носитель не совершал маневра для достижения высоты полета цели, как это делалось в большинстве других авиационных комплексов перехвата. Большая дальность полета ракет К-80 и возможность поражения ими объектов, летящих со значительным превышением, позволяли самолету-носителю летать на значительно меньших высотах. Благодаря этому удалось значительную часть маневра перенести с перехватчика на ракеты и рассчитывать самолет на эксплуатационную перегрузку в 2,0-2,5д, а ракету - на перегрузку в 15д.

Еще одной особенностью комплекса стал большой радиус действия самолета-носителя. Это позволяло вынести рубеж перехвата на расстояние до 1500 км, не допуская пересечения бомбардировщиками или самолетами-снарядами границы страны. В зоне ожидания воздушных сил противника перехватчик мог барражировать 3-3,5 часа. Благодаря большой дальности обнаружения бортовой РЛС не требовался точный вывод самолета на цель с помощью наземной системы наведения, он мог перехватывать цель и самостоятельно. При автономных действиях требовались лишь отдельные данные о положении воздушных целей. Это позволяло применять его в районах, где не было систем автоматизированного наведения.

Опытный перехватчик "128" передали на заводские испытания 23 января 1961 г. 27 февраля начались рулежки. Всю первую половину марта прототип накатывал сотни километров по аэродрому ЛИИ. 18 марта М.Козлов и К.Малхасян подняли машину в первый полет, продолжавшийся 30 минут. 21 марта после второго полета заменили один из двигателей. На седьмом полете к испытаниям подключился летчик-испытатель А.Бессонов. На опытной машине проверялись поведение перехватчика в воздухе, его взлетно-посадочные свойства. 20 апреля на восьмом полете самолет на высоте 11000 м вышел на скорость, соответствующую числу М=0,98. 24 апреля опытный "128" достиг скорости М=1,06.

23 июня на 20 полете начались тренировки перед традиционным парадом в Тушино. Демонстрация машины с двумя макетами ракет К-80 во время авиационного праздника прошла успешно. Это был 31-й полет опытного перехватчика. В советских газетах самолет назвали "сверхзвуковым и многоцелевым". Западные комментаторы и специалисты дружно приняли обтекатель КЗА за многофункциональную РЛС. Однако внешний вид подвешенных снарядов не позволял сомневаться в их предназначении, и в НАТО машина получила "истребительное" обозначение "Fiddler" ("Скрипач").

После окончания заводских опытный экземпляр участвовал в государственных испытаниях. С него сняли обтекатель КЗА и подфюзеляжные гребни, установили внешние подкрыльевые пилоны. В 1967 г. опытный перехватчик испытывали на грунтовой полосе ЛИИ. Кроме того, на самолете исследовался режим посадки с невыпущенными закрылками, а также испытывались высотное оборудование и спасательный костюм-скафандр ВМСК-2. В настоящее время эта машина выставлена в музее ВВС в Монино.

С конца 1959 г. параллельно с постройкой опытного самолета, не ожидая результатов летных испытаний, началось строительство серийных перехватчиков (изделие "И") на Воронежском авиационном заводе (ВАЗ) No.64. В производство запустили сразу четыре самолета. Постройку первой серийной машины (No.0101) завершили в начале 1961 г. В конце апреля начались рулежки, а 13 мая летчик-испытатель Вобликов совершил на ней первый 30-минутный полет. 10 июня на шестом полете самолет перегнали в Жуковский, где с 17 июня М.В.Козлов, А.Д.Бессонов и другие пилоты стали выполнять на нем регулярные испытательные полеты. С начала июля для подстраховки его также начали готовить к параду. Серийный перехватчик на тренировках постоянно сопровождал прототип. На параде, однако, показали только опытную машину, хотя серийная также находилась в воздухе.

Тем временем со стапелей завода No.64 продолжали сходить серийные Ту-28. 16 августа 1961 г. совершил полет первый самолет 2-й серии (No.0201), принявший участие в испытаниях в Жуковском, 13 марта 1962 г. - второй самолет 2-й серии (No.0202), 10 августа - первая машина 3-й серии (No.0301), в мае 1963 г. -первая машина 4-й серии (No.0401), в октябре - второй самолет 3-й серии (No.0302). Все изменения и доработки оперативно учитывались в серийном производстве. Уже на самолете No.0301 изменили расположение блоков радиоэлектронного оборудования и переместили противопомпажные створки в среднюю часть фюзеляжа. Доработали и среднюю часть крыла, пилоны с АПУ-128 и многие другие элементы самолета.

18 сентября 1964 г. главком ВВС маршал К.А.Вершинин подписал Акт совместных государственных испытаний комплекса с положительной оценкой. (Дело в том, что за техническое оснащение авиации ПВО отвечают ВВС) Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР No.361 -132 от30 апреля 1965 г. и приказом Министра обороны No.0040 от 8 июня этого же года комплекс Ту-128С-4 был принят на вооружение.

Работы по совершенствованию Ту-128 не прекращались в течение всего его серийного производства. Были проработаны несколько вариантов модернизации самолета и комплекса. Часть работ не вышла из стадии эскизных проектов или технических предложений, но некоторые идеи удалось внедрить в серию или использовать при модернизации самолета в строю.

Важными направлениями развития Ту-128 считались совершенствование системы вооружения и силовой установки. В качестве альтернативных рассматривал и двигатели АЛ-7Ф-4 ОКБ A.M.Люльки с форсажной тягой 11100 кгс, Р-15Б-300 разработки ОКБ-300 С.К.Туманскогостягой 15000 кгс, РД-15стягой 13000 кгс и РД-19Р-2 разработки рыбинского ОКБ-36 (В.А.Добрынина, затем П.А.Колесова) с тягой 14200 кгс, а позднее и другого двигателя этого ОКБ - РД36-41, который разрабатывался для дальнего ударного и разведывательного комплекса Т-4 ОКБ П.О.Сухого. Предусматривалась также установка ракетных ускорителей, применяемых на Ту-22 и дальнем беспилотном разведчике "Ястреб".

После тщательного анализа задач первого этапа конструкторы ОКБ А.Н.Туполева пришли к выводу, что расширение диапазона боевого применения комплекса Ту-128С-4 вполне возможно. В 1968 г. командованию ВВС и ПВО было представлено техническое предложение по модернизации комплекса, причем отмечалось, что выпускать новые самолеты не требуется, их можно получить путем доработки уже построенных Ту-128 силами ремзаводов авиации ПВО. В апреле 1968 г. было подписано совместное, решение МАП, МРП и ВВС о модернизации комплекса, а 17 июля - соответствующее решение ВПК No.182. 26 декабря 1968 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР No.1044-381 по новому модернизированному комплексу Ту-128С-4М, согласно которому конструкторским коллективам Туполева, Волкова и Бисновата ставились задачи по модернизации стоящих на вооружении перехватчиков Ту-128 вТу-128М. На усовершенствованном самолете должны были устанавливаться новые РЛС РП-СМ "Смерч-М" и ракеты Р-4РМ и Р-4ТМ.

Первыми в ПВО к освоению Ту-128 в 1964 г. приступили на аэродроме Савостлейка (Горьковская обл.) в 148-м ЦБП и ПЛС (Центр боевого применения и переучивания летного состава). С 5 октября 1965 г. семь серийных самолетов (No.No.0402, 0502, 0602, 0702, 0801, 0802 и 0901) были выделены для проведения войсковых испытаний. В октябре 1966 г. Ту-128 поступили в расположенный в Талагахи входивший в состав 10-й армии ПВО (т.н. архангельская армия) 518-й ИАП.

Здесь же с 18 мая 1967 г. по 29 октября 1968 г. на вышеуказанных машинах провели войсковые испытания комплекса Ту-128С-4. С началом поступления самолета в части в ОКБ Туполева была создана специальная бригада по эксплуатации перехватчика, которую : возглавил А.Залесский. Одновременно для этой' же цели выделили группу конструкторов и в воронежском филиале ОКБ. С 3 марта 1970г. на девяти серийных машинах (No.No.1301, 1305, 1702, 1202,' 1204, 1402, 2001, 2002 и 2203) начали проводить лидерные испытания Ту-128. Изучение технического состояния двух лидеров (No.2001 и No.1305) проводилось на воронежском заводе с 15 мая по 25 сентября 1970 г. Войсковые испытания модернизированного комплекса Ту-128С-4М проводились летом 1977 г. на полигоне ПВО Сары-Шагал в районе озера Балхаш. В них участвовали экипажи 356-го АП на шести Ту-128М своей части. Эту группу возглавлял полковник Е.И.Костенко. В полетах участвовало не более трех машин, на которых отрабатывались пуски ракет на высотах 300-500 м по радиоуправляемым мишеням Ла-17.

В период создания комплекса Ту-28-80 предполагалось развернуть вдоль границ СССР (по северному, восточному и юго-восточному направлениям) более двадцати пяти полков, вооруженных Ту-128. Реально удалось сформировать шесть полков трехэскадрильного состава по 9-12 самолетов в эскадрилье. В 1967 г. Ту-128 поступили в 445-й ИАП (аэродромы Саватия и Котлас, 10-я армия ПВО). Перехватчики этой части и 518-го ИАП в июле приняли участие в воздушном параде в Домодедово. На 1 августа в частях числились уже шестьдесят четыре Ту-128. До 1970 г. на "сто двадцать восьмые" были перевооружены 72-й Гвардейский Полоцкий ордена Суворова ИАП (аэродром Андерма, 10-я армия) и три полка 14-й (новосибирской) армии ПВО: 356-й ИАП в Семипалатинске, 64-й ИАП, дислоцированный на аэродроме Омск-северный, 350-й ИАП, расположенный в то время на аэродроме Белая, а с 1984 г. перебазированный в Братск. При перевооружении на Ту-128 из названия полков убиралось слово "истребительный".

Надо отметить то, что по тем временам система вооружения Ту-128 превосходила по всем параметрам системы всех других самолетов авиации ПВО: это и дальность пуска ракет, и высота поражаемых целей, всеракурсность атаки, дальность захвата и обнаружения целей. Плохо было с малыми высотами, но этот недостаток был впоследствии ликвидирован в ходе модернизации Ту-128 в Ту-128М.

Боевое применение Ту-128 предполагало несколько типовых вариантов. В одном из них обнаружение целей и наведение перехватчика осуществлялось с помощью наземных станций или самолетами ДРЛО Ту-126. Следует отметить, что при взаимодействии с последними экипажам Ту-128 нередко приходилось работать и в полуавтономном режиме. Дело в том, что диаграмма направленности антенны Ту-126 имела значительную "мертвую зону", представляя собой кольцо, которое цель проскакивала довольно быстро. К тому же, высота полета цели определялась весьма приблизительно, по положению относительно самого Ту-126. Оператор самолета ДРЛО давал только курс и состав цели. Получив эти данные, экипаж Ту-128 вел дальнейший поиск самостоятельно.

С самого начала несения боевого дежурства Ту-128 заняли свое место в системе ПВО СССР. В те годы она строилась следующим образом: передовой авиационный эшелон - по 10 Ту-128 из каждого полка, которые при необходимости перелетали на аэродромы передового базирования (предполагалось их взаимодействие с самолетами ДРЛО Ту-126); 1-й эшелон - силы и средства ПВО приграничных районов; 2-й эшелон - силы и средства ПВО внутренних округов. Использование в этой системе Ту-128, способных с полным вооружением "висеть" в воздухе более 2,5 ч, позволило вынести рубеж перехвата воздушных целей до 1100 км от границ СССР.

Наиболее напряженный режим дежурства был на Севере. Здесь экипажи Ту-128 постоянно поднимались в воздух на перехват разведывательных и патрульных самолетов НАТО, однако случаи их сбития неизвестны. Следует отметить, что вообще реальные пуски ракет даже по учебным целям проводились нечасто, и редко кому из летчиков за всю карьеру удавалось выполнить более десятка стрельб. Значительное беспокойство экипажам Ту-128 доставляли стратегические самолеты-разведчики SR-71, которые регулярно появлялись у советских границ, особенно досаждая при выдвижении перехватчиков на передовые аэродромы.

Еще одним видом реальной боевой работы для Ту-128 стала борьба с автоматическими дрейфующими аэростатами (АДА), начиненными разведаппаратурой. Захват такой цели РЛС и последующий пуск ракет производился по контейнеру АДА. Например, в конце 70-х гг. экипаж 518-го АП в составе командира корабля майора В.Сироткина и штурмана Е.Щеткина записали на свой счет два сбитых шара. Один они "завалили" в районе острова Колгуев, другой - в районе Нарьян-Мара, причем во втором случае пришлось выпустить четыре ракеты. 19 июля 1985 г. отличился экипаж 350-го АП (командир корабля майор Н.Савотеев, штурман майор В.Широченко), который уничтожил АДА в районе Якутска. Иногда приходилось сбивать и свои аэростаты, сошедшие с установленного курса. Так, в июне 1974 г. шесть советских АДА по прихоти воздушных потоков изменили направление своего движения и стали приближаться к китайской границе в районе Кустаная. Первым на их перехват поднялся стоявший на боевом дежурстве экипаж 356-го АП во главе с подполковником Н.Гайдуковым, который поразил одну цель. Атаковать медленно плывущий шар на сверхзвуковом тяжелом самолете далеко не просто: шесть молодых экипажей пытались повторить успех своих старших коллег, и все тщетно. В дело пришлось вмешаться командиру полка полковнику Е.И.Костенко, который с первого захода прервал цепь неудач своих подчиненных. Следующие четыре перехватчика последовали его примеру, и со строптивыми АДА было покончено.

В целом Ту-128 пользовался у летчиков высокой репутацией. Обратимся еще раз к воспоминаниям полковника Евглевского. "Если говорить о моем личном впечатлении об этом самолете, то я хочу сказать, что с этой прекрасной машиной я прошел очень большой отрезок жизни, который ни вычеркнуть, ни забыть нельзя. Меня с первой минуты освоения этого "Скрипача", как его называли американцы, восхитила мощность его движения, ощущение силы, массы, послушной движению твоих рук и мысли. Мощные ускорения на взлете и стремительный набор высоты. На сверхзвук Ту-128 переходил на высоте 10-11 км без включения форсажа. В авиации ПВО самолет Ту-128 и далее Ту-128М воспитал плеяду славных боевых летчиков, которые по праву могут гордиться своим летным мастерством и тем, что впервые на этом самолете они решили задачу полного прикрытия объектов страны от ударов с воздуха на необъятных просторах северных рубежей".

Однако при общем положительном мнении о Ту-128 замечаний по нему все же хватало. Как уже отмечалось, машина была весьма строга на посадке. Тщательное "прицеливание"начиналось где-то за 20 км до ВПП, и если дальний привод (4 км) самолет проходил с курсовой ошибкой более 3 градуса, то посадка запрещалась, и заход повторялся. На предпосадочном планировании при скорости 450 км/ч перехватчик вяло реагировал на отклонение элеронов. Это иногда приводило к авариям и катастрофам, которые чаще всего происходили с молодыми летчиками.

Еще об одной опасности, подстерегавшей экипажи Ту-128, рассказывает В.И.Анохин: "Самолет имел ограничения по крену на виражах. При крене более 60 градусов он резко опускал нос, быстро разгонялся и на скорости 800 км/ч становился нейтральным по элеронам. На 1000 км/ч происходила полная "потеря" элеронов, и начинался их реверс. Самолет входил в глубокую спираль, из которой вывести его было почти невозможно. В очень редких случаях опытным летчикам удавалось справиться с ситуацией. Но при этом конструкция подвергалась значительным деформациям (в первую очередь крыло), обшивка становилась "гармошкой", и самолет списывался ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации".

Серьезные трудности в пилотировании могли возникать из-за топливной системы. Дело в том, что каждый двигатель Ту-128 питался от своей группы баков, неравномерная выработка топлива из которых приводила к кренению самолета в ту или иную сторону, возникновению моментов на кабрирование или пикирование. В кабине летчика имелись органы управления топливной системой, однако сбалансировать самолет с их помощью было весьма сложно. Поэтому иногда приходилось лететь с до отказа вывернутым штурвалом.

К концу 70-х гг. карьера туполевских перехватчиков вошла в завершающую стадию. Им на смену должен был прийти самолет нового поколения МиГ-31, испытания которого проходили в том числе и в Арктике. Так как еще "сырой" навигационный комплекс МиГа нередко преподносил сюрпризы, в дальних полетах опытную машину сопровождала пара Ту-128 из 72-го Гв.АП. Перевооружение полков ПВО на МиГ-31 завершилось только к концу 80-х гг. В то время многие Ту-128М считались еще пригодными к эксплуатации и были перегнаны на базу хранения во Ржев. Там на апрель 1994 г. находилось около 50 таких самолетов. Одну машину оставили в Савослейке, большинство же строевых Ту-128 ждала печальная участь. Так, в Братске осталось девять Ту-128М, один из которых хотели сохранить, но к концу 1996 г. глазам пожелавших его увидеть представал только "разбарахоленный" планер, покоящийся на шасси. Остальные восемь перехватчиков сначала попытались резать автогеном, но потом нашли более эффективный способ: достали у геологов взрывчатку и быстренько утилизировали былую мощь. В Андерме с Ту-128 "разобрались" еще круче. Зимой их выкатили на прибрежную акваторию замерзшего Карского моря, и взорвали лед. Очевидцы утверждают, что и по сей день во время отлива из-под воды появляются останки этих самолетов.

Технические характеристики

Экипаж:

2 человека:

командир корабля

штурман-оператор

Размах крыла: 17,53 м

Длина: 30,06 м

Высота: 7,15 м

Площадь крыла: 96,94 м²

Масса:

пустого самолёта: 24 500 кг

нормальная взлётная: 40 000 кг

максимальная взлётная: 43 700 кг

Масса топлива: 15 000 кг

Двигатели:: 2× ТРД АЛ-7Ф-2 ОКБ А. М. Люльки

Тяга, кгс: 2× 10 100

Лётные характеристики

Скорость:

максимальная с четырьмя ракетами, км/ч: 1655

максимальная без нагрузки, км/ч: 1910

Практическая дальность, км: 2565

Практический потолок, м: 15 600

Вооружение

Ракетное вооружение: четыре ракеты класса «воздух — воздух» на внешней подвеске к консолям крыла

Р-4Р — две единицы с полуактивными радиолокационными головками самонаведения на наружных пусковых устройствах;

Р-4Т — две единицы с тепловыми головками самонаведения на внутренних пусковых устройствах.