Свиньи-разрушители

Кузьма, Ай как просто и OZON671GAMES это 3 среза русского человека в постсоветском обществе.

Кузьма

Никита Гридин (Кузьма)

Кузьма – своей жизнью показывает становление западного либерального общества. Поскольку Кузьма в начале своего творческого пути стремился к познанию мира, к собственному развитию, и свое окружение формировал из тех людей, которые могли бы ему что-либо рассказать, или чему-то обучить, будь то члены маргинальной конференции, или ранний Ларин (не самый ранний, ибо в самом начале пути Дмитрий скорее был оккультистом-дьяволопоклонником), творчество которого было направлено на саморазвитие, научное понимание мира, и отвержение в этом свете, всех альтернативных несаентистких позиций и целеполаганий.

Дмитрий Уткин (Ларин), к сожалению сейчас он сторчался и капец

И Кузьма, в этот период своей жизни также старался узнать что-то новое и ролики на канале делал соответствующие. Обзоры на книги, переводы зарубежных роликов о философии.

Однако, через какое-то время Кузьма встретил Хованского. Тот будучи интеллектуальнее, чем Никита, разбил представления Кузьмы о жизни на том же поле модерна.

Юрий Хованский – алкоголик-метамоденист

И вскоре мы узрели, что Кузьмас более не бредит идеями просвещения и развития, но преисполняется гедонизмом и саморазрушением. Вместе со старыми взглядами ушли и старые знакомые, он перестал общаться с Лариным, да и из маргинальной конференции вылетел, породив при сим действии, архетипический мем про свинью.

«Если всё время человеку говорить, что он «свинья», то он действительно в конце концов захрюкает.»

На замену переводов и роликов про книги, пришли ролики про шаверму, дегустацию еды и просмотр шоу для домохозяек. И зрители увидели, как Кузьма перешёл в парадигму постмодерна, преисполнившись собственной деконструкцией.

Сакрамар – автор мема про свинью, глава аграрной партии (типичный нормис)

Таким образом Кузьма в некотором роде прошел тот же путь, что и современное западное общество, начав с модерна, со стремления к светлому будущему, с отрицания традиции, и веры в научный прогресс и закончив в посмодерне с его деконструкцией и традиции и модерна. И в отсутствии вообще каких бы то не было целеполаганий и устремлений, ибо все не имеет смысла. А раз все бессмысленно, почему бы не заниматься тем, что просто и приятно? Он является срезом современного либерального индивида.

Das liberalismus ist böse!

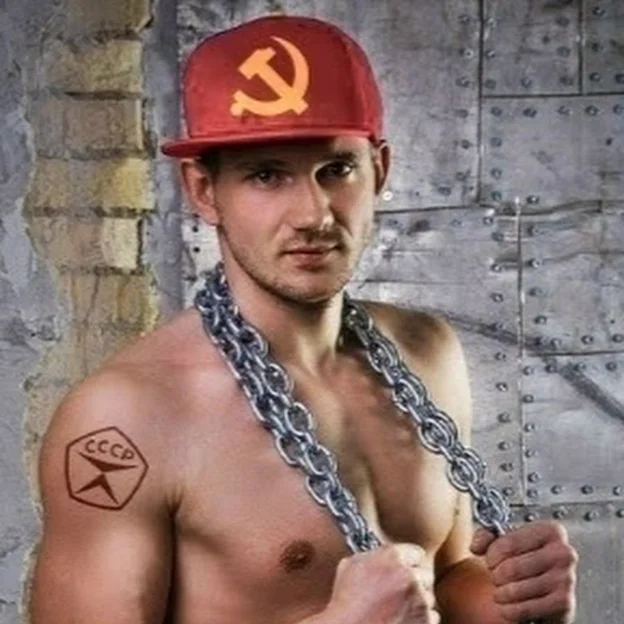

Стас

Ай, как просто (Стас Васильев), также известен, как Max Power

Стас – показательный сторонник 2 политической теории, который живёт в мире где его путь оказался отвергнут и отброшен, на свалку истории. Однако Стас не может принять это, и с большой болью воспринимает любые нападки на коммунизм. Эта рефлексия не позволяет ему также и грамотно парировать своих идейных противников, поскольку Стас в критике идей Маркса видит гротескные доведенные до абсурда тезисы, даже если критикующий их не произнес. Также он парирует оппонентов не контраргументами, а апелляцией к провалу (иногда мнимому), противников в совсем других сферах жизни и как следствие их несостоятельность, в политическом, историческом, философском и научном знании.

Убермаргинал (Кукеч), успешный ведущий на сходках, эмпат

Что он и сделал с Маргиналом, при совместном стриме, а также соответствующим образом отреагировал на критику СССР Каца.

Максим Кац – Немецкий антисоветчик (русофоб), имеет такую же ориентацию, как Илья Николаевич.

В юности Стас был анкапом, что на самом деле показывает нам иллюстрирует развитие левого дискурса. Как Стас перешёл от анкапа к марксизму, так и левый дискурс перешёл от руссоистов к классическим анархистам и вульгарным социалистам, а от них уже выкатился в марксизм.

«Целомудрие – самое извращенное из всех сексуальных извращений»

Помимо того, что Стас болезненно воспринимает критику коммунизма, как теории, так и конкретных социалистических режимов, он также очень агрессивно реагирует на критику своих авторитетов, в любых сферах, в частности недавно он рассорился со своим старым приятелем TrashSmash, из-за того, что тот позволил себе не комплементарный очерк историка Клима Александровича Жукова.

Trash Smash - разбирается в нервной системе, так как вовремя сдал метаанализы

Клим Жуков. Отдыхает перед записью очередного разведопроса

Помимо этого, также он разорвал отношения с другим блогером, известным как Вестник Бури (Рудой! Рудой!), пожалуй также из-за не столь значительной причины. После ссор с бывшими друзьями, Стас объявил, что и видео их являются олицетворением запеканки Ильи Николаевича Храброва.

Андрей Рудой (Вестник бури). Не разбирается в марксизме, поскольку не качал ноги

Стас - срез части нашего общества, которая не приняла развал СССР и переориентации идеологии на либерально-капиталистическую. Забавно, что Стас назвал свою музыкальную группу – Вепри. Однако это я рассмотрю позднее….

Пролетарии всех стран соединяйтесь!!

Озон 671 games

Озон

Озон начинал, как игровой обзорщик (на mail.ru с 2006 года), однако вскоре его ролики начали приобретать более одиозный характер. В какой-то момент он начал серию конфликтов с популярными тогда деятелями ютуба: Ваномасом, Абдулем, Гамазом и конечно же Ильей Мэдисоном.

Ваномас - Русский Ницше

Внук Елькина – борец с санитарами (Не Абдуль)

Иван Гамаз. Повторил путь Дарьи Зыроковской

Он грозился избить или даже убить, всех вышеуказанных, поскольку они не уважают Озона и не смотрят его ролики. И в то время многие полагали, что он действительно на это способен. В какой-то момент он встретился с Мэдисоном и всячески пытался с ним сдружиться, что закончилось известной тусой на турничках в гордом одиночестве перед домом Мэдисона и новой волной угроз со стороны Озона в адрес короля.

Илья Медовый – вступил в ШУЕ, после просмотра Микурочки

Показателен также случай, когда Озон грозился убить Тесака (хотя некоторые считают, что его угроза свершилась, хоть и несвоевременно).

Михаил Ходорковский – Суд по делу Юкоса

Окончательно для всех Озон был отрыт известным стримером Линком, который собирал вокруг себя цвет нации и оказалось, что Озон совершенно иначе себя ведет при личном общении и не о каких драках и речи идти не может (если только в роли стены выступит сам Озон).

VJLink – Джокер современности

Озон показательный пример той разрушительной эпохи, в которой он формировался и жил долгое время. Озон идеологически не мотивирован поскольку социализм показал свою несостоятельность, с другой стороны переход к капитализму привел к распаду блока стран и к ряду войн внутри них, и между ними. Современная власть в России и в ряде других постсоветских странах представляет собой и не социализм и не либерал-капитализм, у них нет идеологии по большей части, они периодически заигрывают с различными повестками, однако в общем то это олигархат, единственная идея которая имеется у текущей власти, получить больше денег, или сохранить то, что уже было нажито. А Озон — это идеальный продукт для этой власти. Внешне агрессивный и волевой, однако при малейшем давлении оказывается чрезвычайно податлив. Не имеет никаких ценностей, которые он мог бы отстаивать. Идеальный антипассионарий, который мимикрирует под обратного. Т.е. озон иными словами, наверное, тот народ, который хотели бы сделать из населения действующие властители. Тот народ, который будет довольствоваться лишь агрессивным побрякиванием в адрес других стран и воспоминаниями о былой славе.

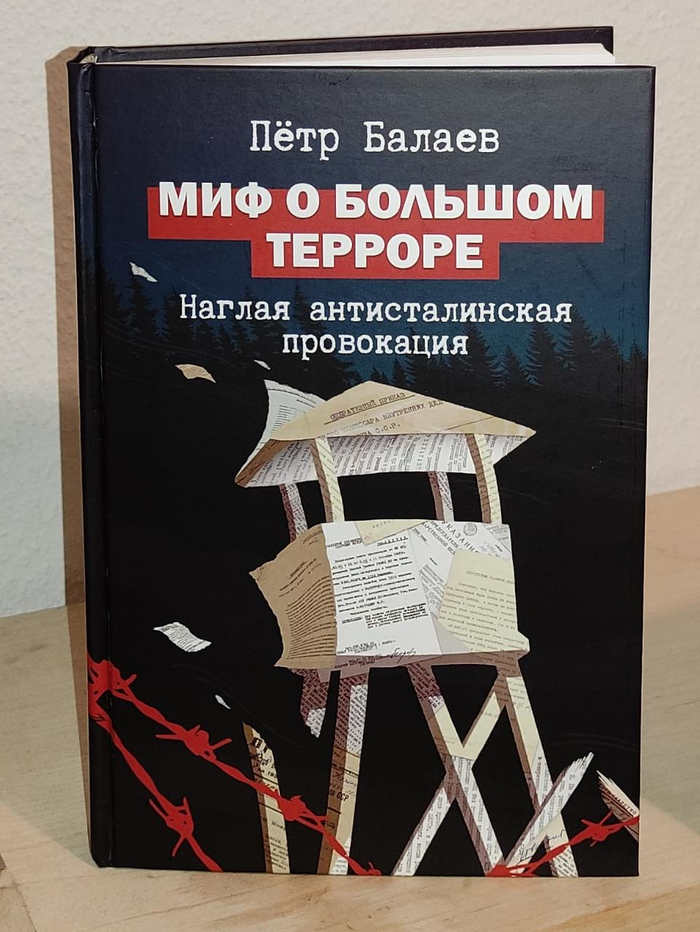

Озон несмотря на все, стремиться к традиции, к аполлону, единому, однако ввиду низкого уровня образования, слабых волевых качеств странно реализовывает свою тягу к премодерну.

Мировой Свин

Теперь касательно того, что этих 3-их объединяет. На самом деле все 3 персонажа – это 3 унтерсвиньи, поскольку они все персонажи со свиным логосом. Однако это не полноценные свиньи, а аспекты одной расщепленной души:

1 Аспект (Кузьма) – предательство (ибо Кузьма предал Ларина, Маргинала и Сакрамара и в дальнейшем Хованского)

2 Аспект (Стас) – агрессия (ибо Стас нападает на всех кто по его мнению не прав)

3 Аспект (Озон) – трусость (ибо Озон несмотря на видимую внешнюю агрессию ни при какой ситуации не способен ответить)

Все аспекты присутствуют в каждом из них, но превалирует только один.

Объединённые аспекты представляют из себя душу Троцкого, так как Троцкий – предал РИ, став одним из главных организаторов революции, в дальнейшем предал ту власть, в формировании которой сам принимал участие. Ибо Троцкий – агрессивен и его действия привели к огромным жертвам среди всех слоев общества. Ибо Троцкий – трус так как не стал бороться за власть со Сталиным, сбежав за границу.

Свиньи всеядны, шумны, любят грязь, и прожорливы, могут съесть хозяина, опасны в большом количестве и ленивы.

Троцкий – мировая свинья ибо он был агрессивен, всеяден – поскольку пользовался любыми методами для достижения целей, шумен – поскольку после побега из СССР выпускал разоблачающие СССР книги и статьи, и способствуя максимальному их распространению, любит грязь – поскольку его действия послужили уничтожению ряда культурных ценностей и потере культурного наследия, прожорлив – так как никогда не мог насытиться тем положением, которое он получил, и всегда хотел больше, Ленина и Сталина он съесть не смог, но вполне справился с предыдущей властью, как раз заручившись поддержкой менее примечательных свиней из стада. Троцкий не ленив – ибо ленивы свиньи только в загоне у человека, а Троцкий свободный вепрь.

После его смерти, его душа была расколота, и мы стали свидетелями воплощения частей его души в Кузьме Стасе и Озоне. Кузьма встречался и с Озоном и со Стасом, однако, еще не случалось им объединиться всем троим….

Не известно сможет ли душа Троцкого объединиться при существовании текущих сосудов, или же этому суждено произойти в дальнейшем. Однако ничего хорошего это не предвещает, так как известно, что Троцкий хотел мировую революцию, что на самом деле значит – мировое освинение, Задача мирового свина сделать из всех людей свиней, так как именно в этом мировой свин видит истинную последовательную человеческую природу. Поэтому свин уничтожает культуру, иерархию, традицию и вместо них строит болото, равенство и прогресс. Опасаетесь свиней в человеческом облике, дабы они вас не съели…..

![Троцкизм и диктатура пролетариата [Большевик 1924]](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2021/01/15/12/1610742241142110123.png)