Пираты ХХ века

Речь пойдет не о морских разбойниках, а о том, как мы в 70-80-е годы прошлого века (читаю, что написал - просто ужас!) создавали недоступные нам книги.

Немного напомню о том времени. У нас не было: компьютеров (были большие ЭВМ), ксероксов, печатные машинки и копировальная техника были на строжайшем учете, быстрых фотографий, фотографировали на пленку (36 кадров, проявка, печать только на специальной фотобумаге).

Это было время, когда книги были дефицитом, а знание — сокровищем. Не то чтобы нельзя было купить книгу вовсе, но хорошую, нужную, ту, о которой все говорят, — вот это была проблема, на многие даже в библиотеках были очереди. Они не лежали на полках книжных магазинов. Их можно было только «достать». Одно время за сданную макулатуру давали талоны на книги Александра Дюма, но потом был, как сейчас называется - квест, по поиску магазина, где можно было выкупить книгу по этим талонам. И только некоторым было доступно настоящее пиратство — создавать сокровища своими руками. Мы были пиратами XX века, и нашим кораблем был письменный стол, заваленный номерами журналов «Техника — молодёжи», «Наука и жизнь», "Юный техник", "Молодая гвардия", "Уральский следопыт", «Вокруг света» и другие, которые удавалось достать.

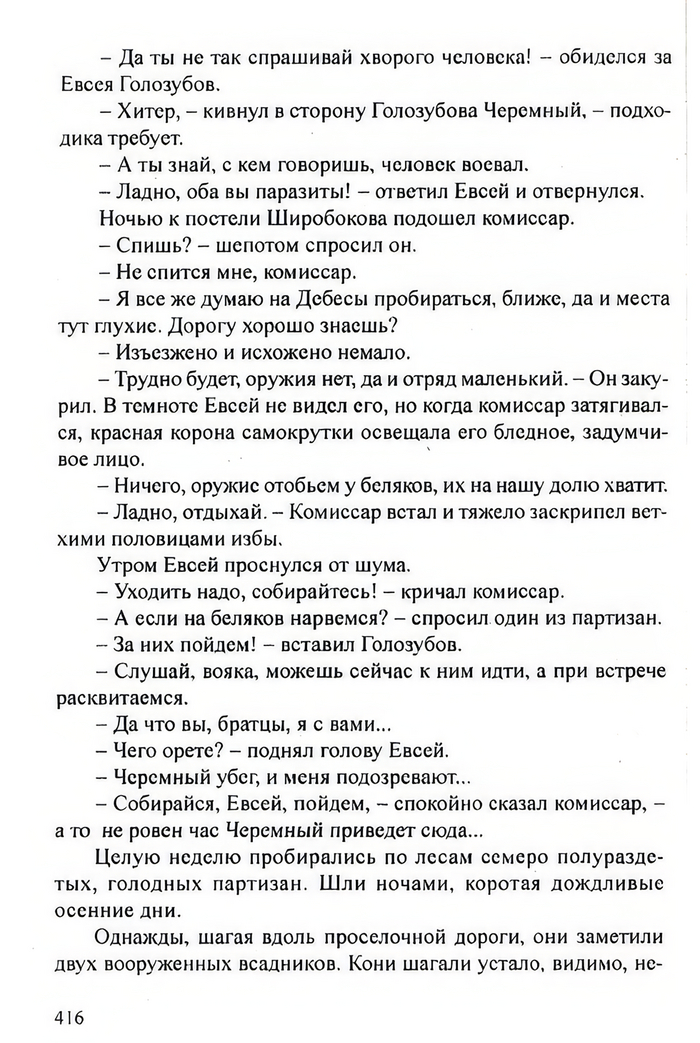

Всё начиналось с охоты. Нужна была повесть «Песчаные капитаны" (по которой снят фильм "Генералы песчаных карьеров"), ищем "Молодую гвардию", которая печатала в каждом номере по кусочку. В киоске «Союзпечати» очередной номер мог и не появиться. А если и появлялся, то его сметали за час. Мы дежурили у киосков, менялись с друзьями, брали почитать. Журналы приобретали весомую ценность. Листаешь зачитанный экземпляр, а там — оконсание на самой интересной сцене! И сердце замирает: следующий номер ты пропустил. Теперь придётся искать по знакомым.

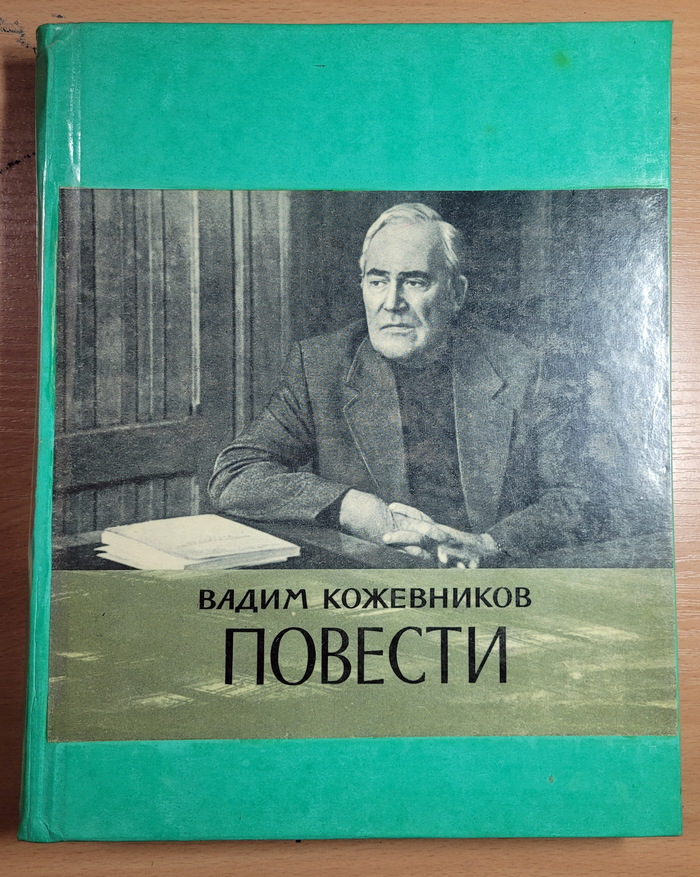

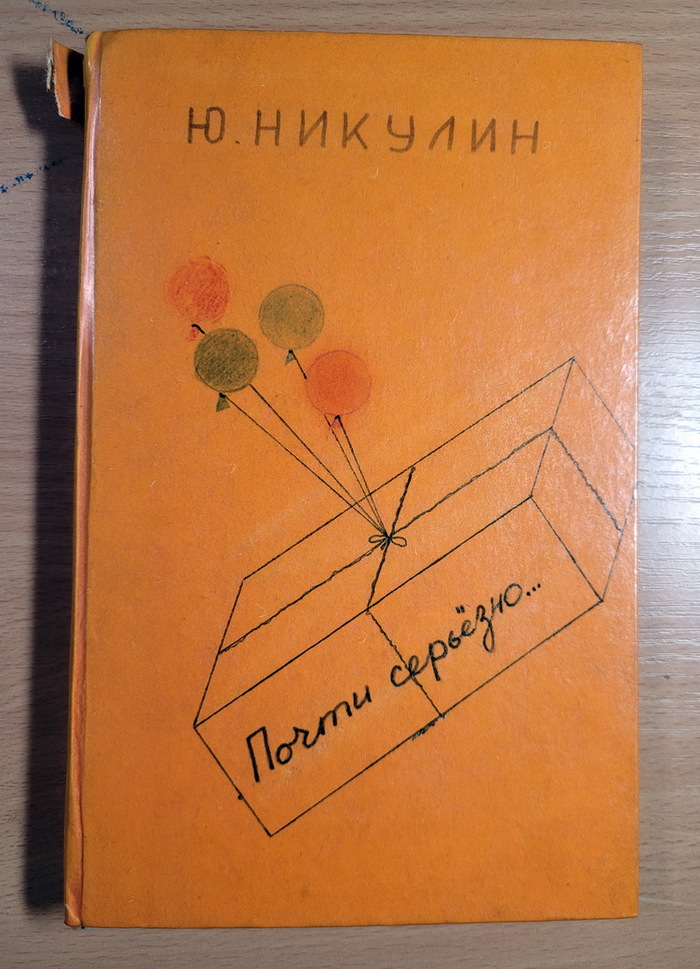

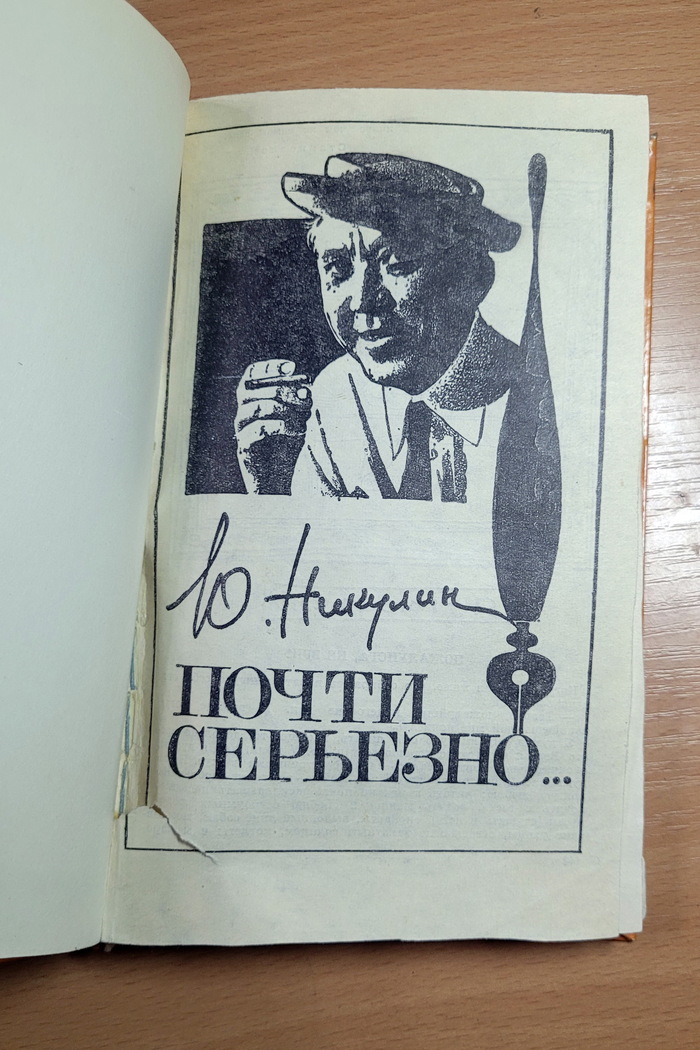

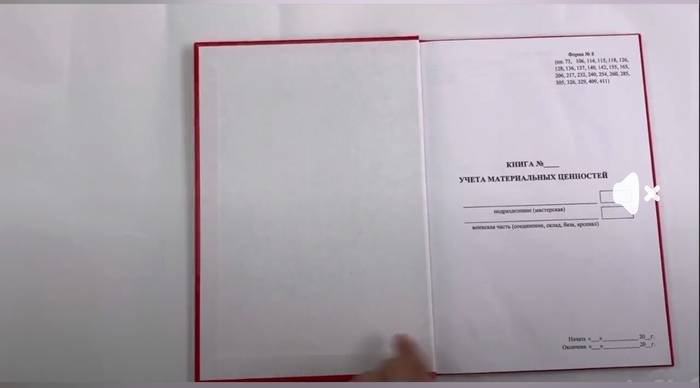

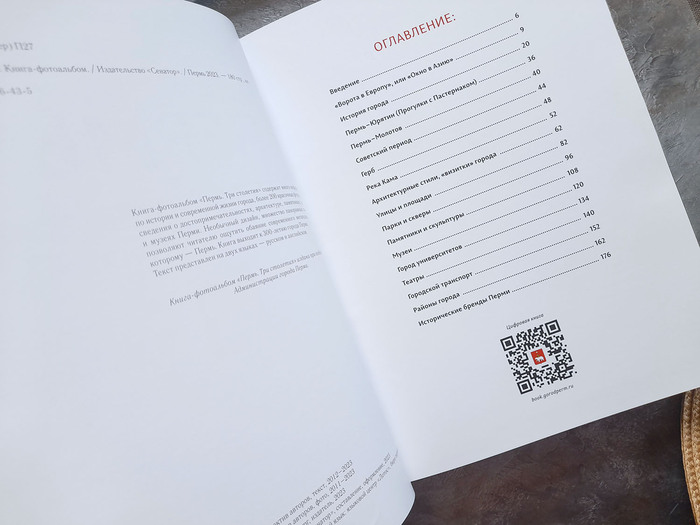

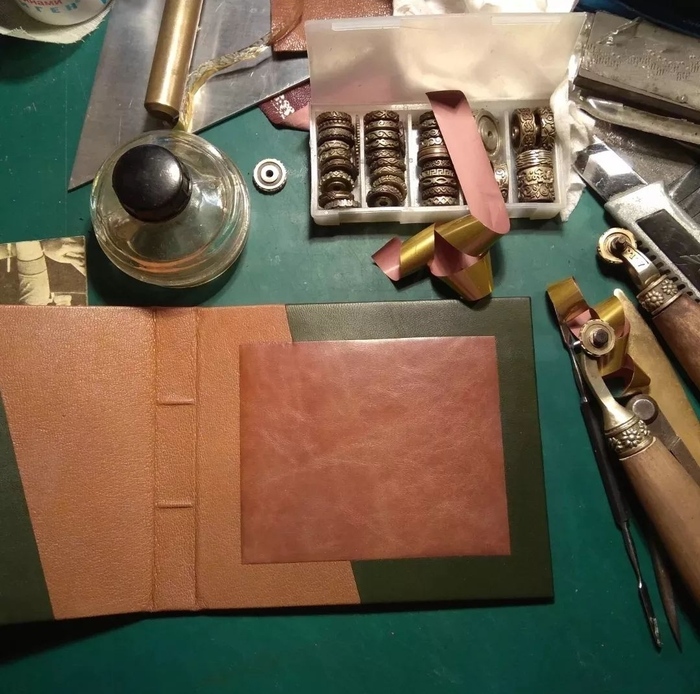

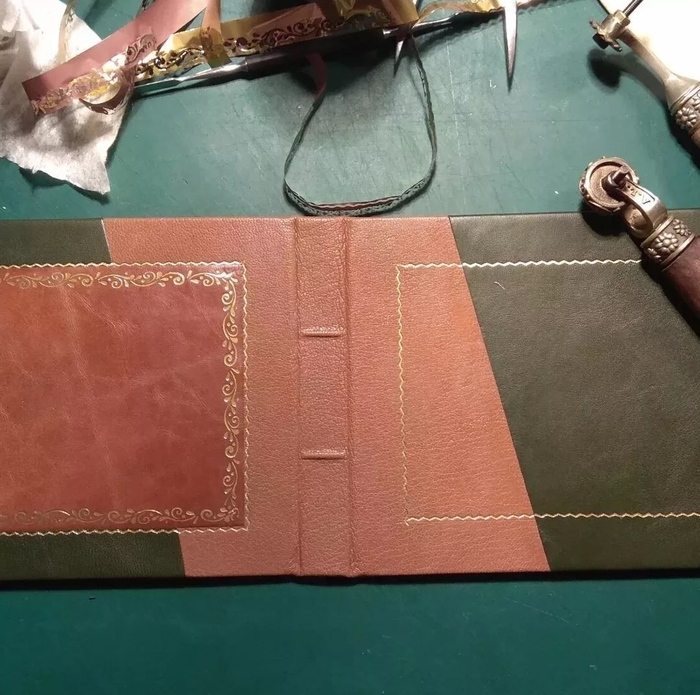

Но, прочитав один раз, хочется перечитать еще. Тогда собираешь все журналы, расшиваешь и приступаешь к таинству пиратства - созданию собственной книги. Это уже готовый результат. Обложка.

Самым творческим процессом было придумывание оформления. Никаких шаблонов. Ты сам — и автор, и художник, и типограф. Для этой книги я использовал переводной текст из готовых наборов и иллюстрацию из журнала. Получилось, конечно, неидеально, но зато — своё.

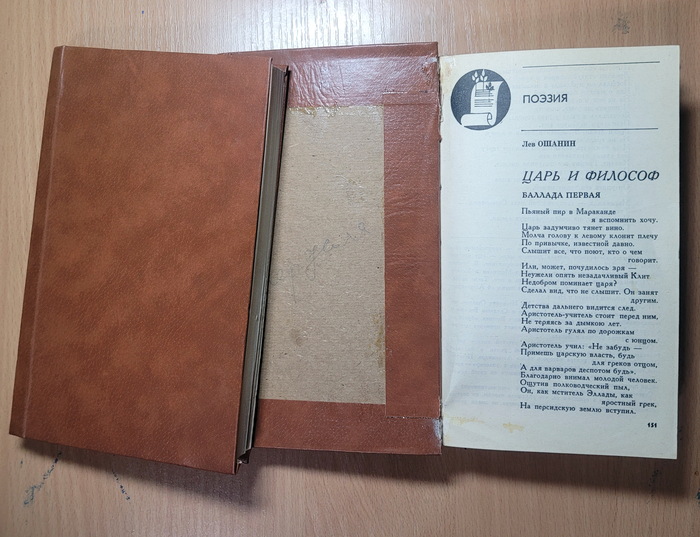

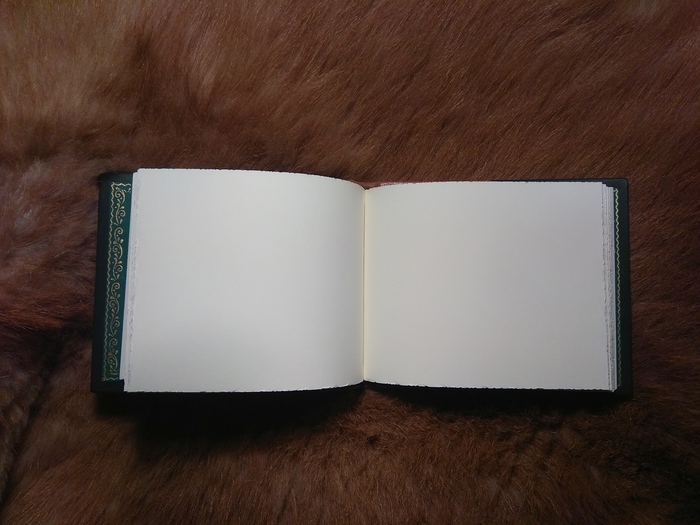

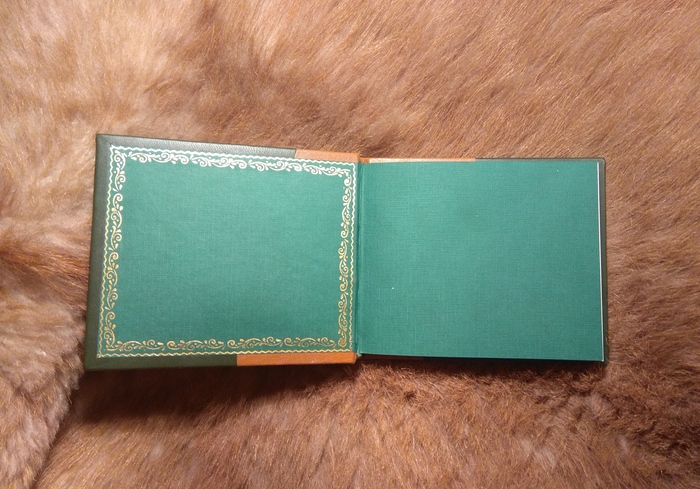

Внутренняя сторона обложки

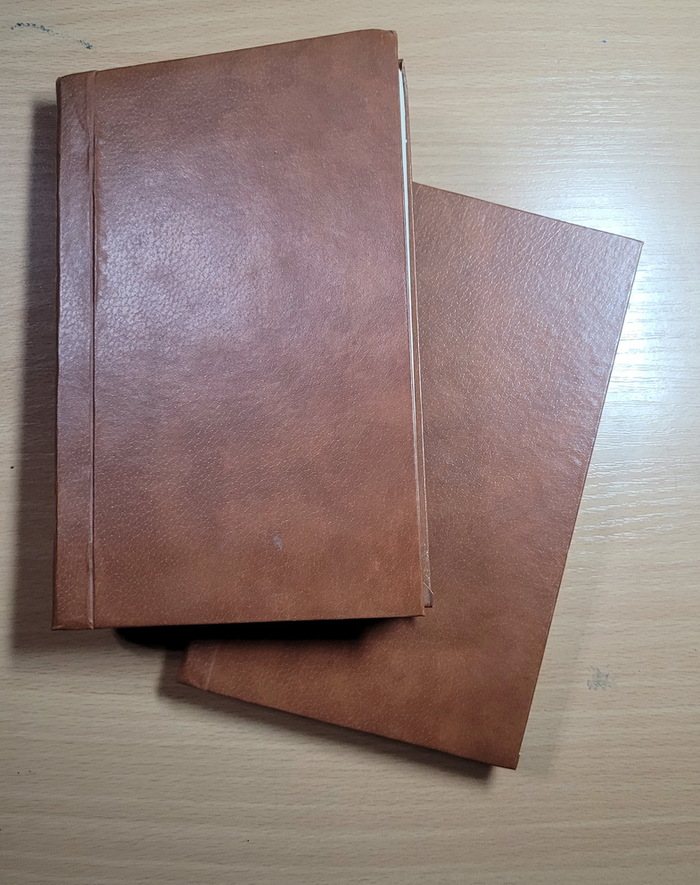

В то время было проблемой купить и материалы для обложки. Картон добывали откуда только можно: из старых папок, отставших от школьных учебников обложек, даже от коробок. Для оклейки нужен был хороший, плотный коленкор или что-то подобное, но чаще приходилось заменять бумагой.

Предисловие написал генеральный секретарь Бразильской коммунистической партии. не знаю, зачем я его вшил. Теперь - передает дух ушедшей эпохи.

Конечно, сшивка, оклейка, обрезка не типографские, не идеальные, но зато сделано своими руками.

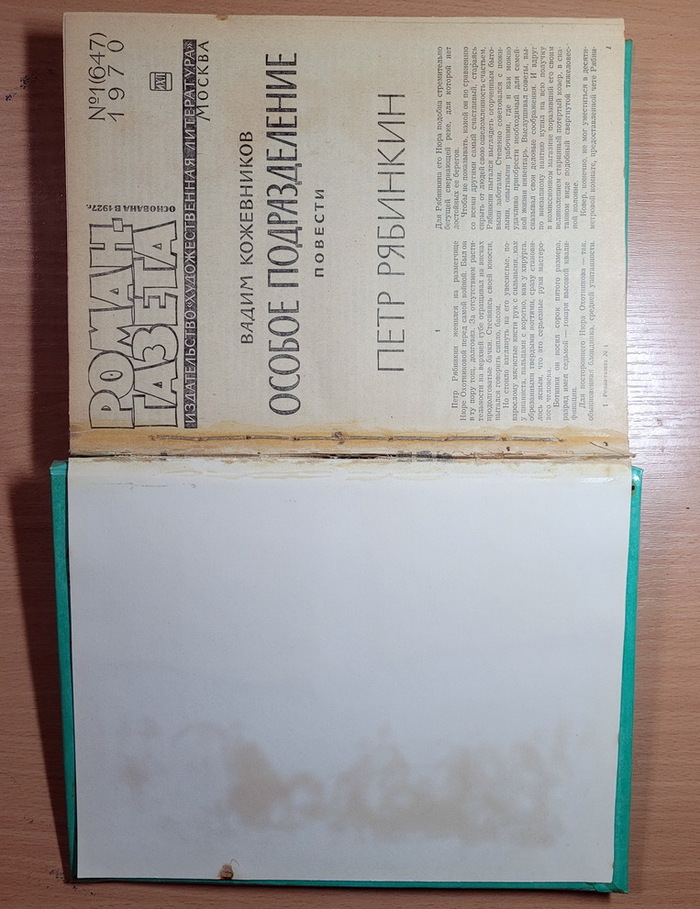

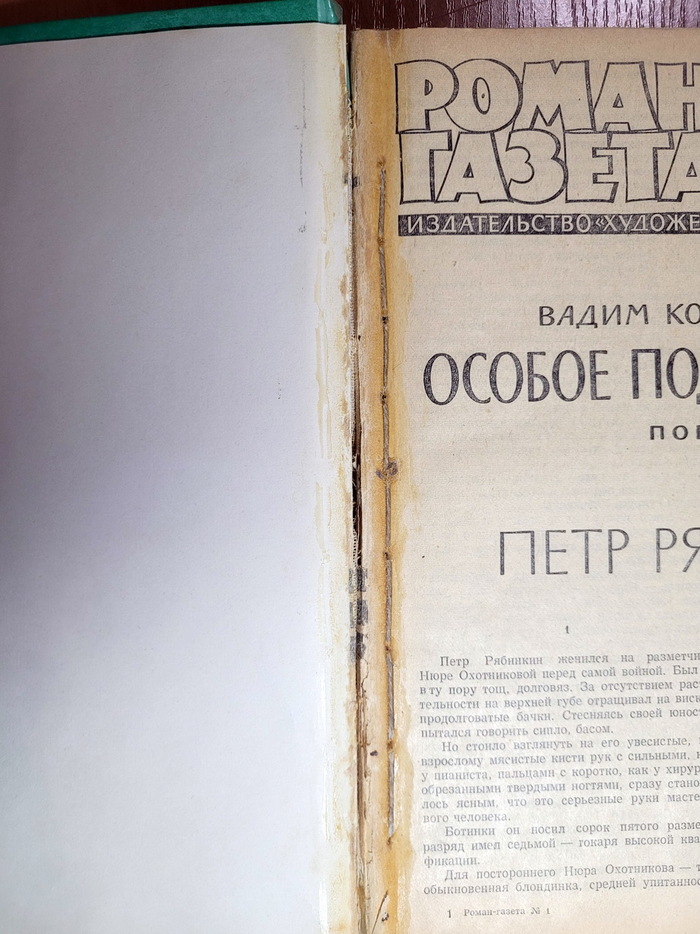

И ссылка на источник, откуда спирачено.

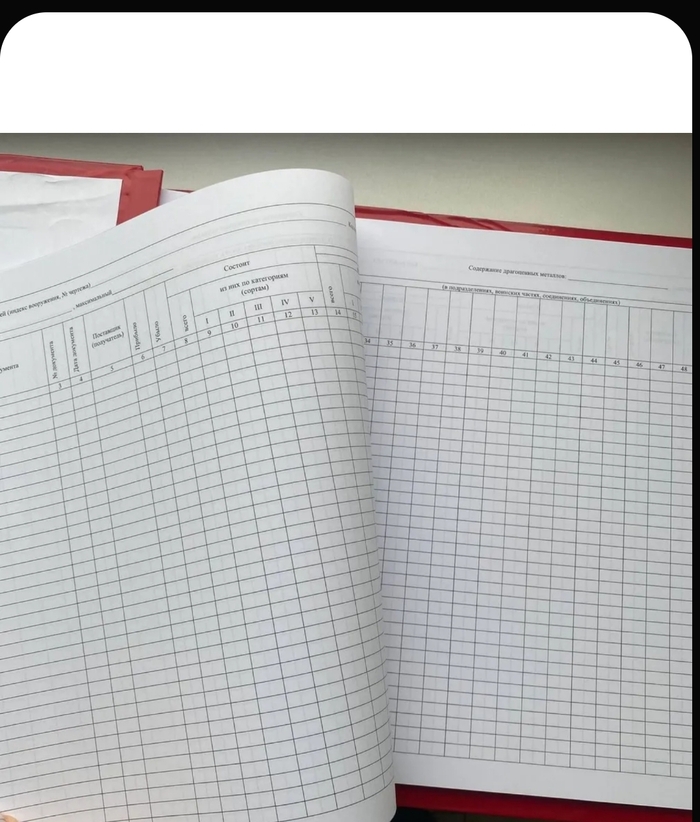

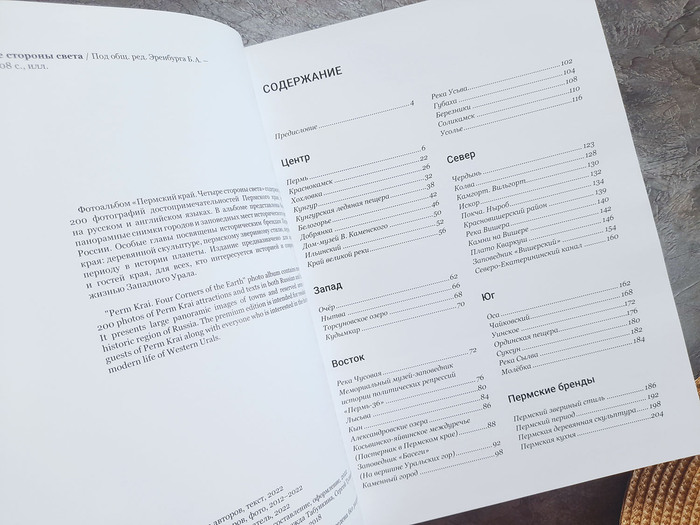

Формат, конечно был не только такой, но и побольше, когда сшивались "Роман-газеты".

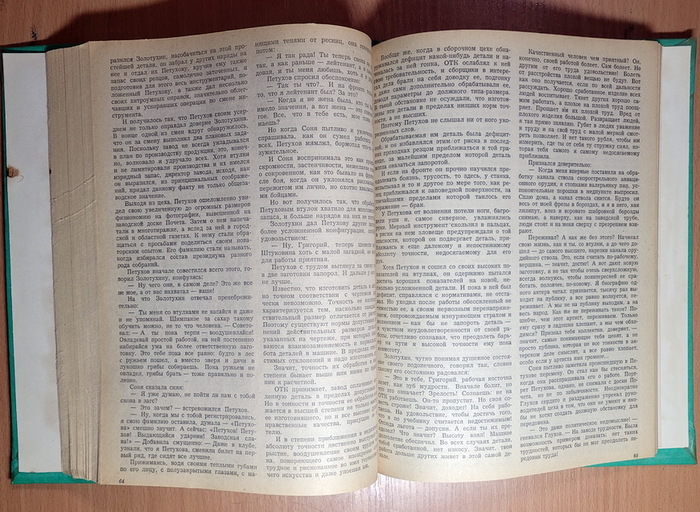

Основа — сшивание. Это была ювелирная (или сапожная) работа. Сложенные стопкой тетрадки будущего блока нужно было аккуратно проколоть шилом по полю, чтобы не задеть текст. Потом — сшить суровыми нитками. Сначала прокалывал шилом, но и после этого игла впивалась в плотную бумагу с усилием. Склеивал самодельным столярным клеем. Обложки склеивал обычным канцелярским, но он хрупкий, и для проклейки блоуов не годился. Готовый блок клал под пресс и оставлял на ночь или больше, пока не высохнет.

Форзац делал из плотной ватманской бумаги. Он скрывал все изнаночные стороны переплета, все хитросплетения ниток и следы самопального столярного клея. Все части соединял воедино: блок, форзац, обложку. Готовая книга ложилась на ладонь тяжёлая, пахнущая клеем, краской и обещанием приключений.

Конечно, книги были не идеальными. Где-то криво приклеен форзац, где-то буква на обложке поплыла. Но она была уникальной. Её не было больше ни у кого. Я вложил в нее месяцы поисков, труда и свою душу. И когда я открывал свою, самодельную книгу, это было не просто чтение. Это было путешествие в собственные владения, в свой собственный, сотворённый своими руками мир.

Но не всегда всё было так гладко.

Пара книжек так и лежит почти полвека недоделанная.

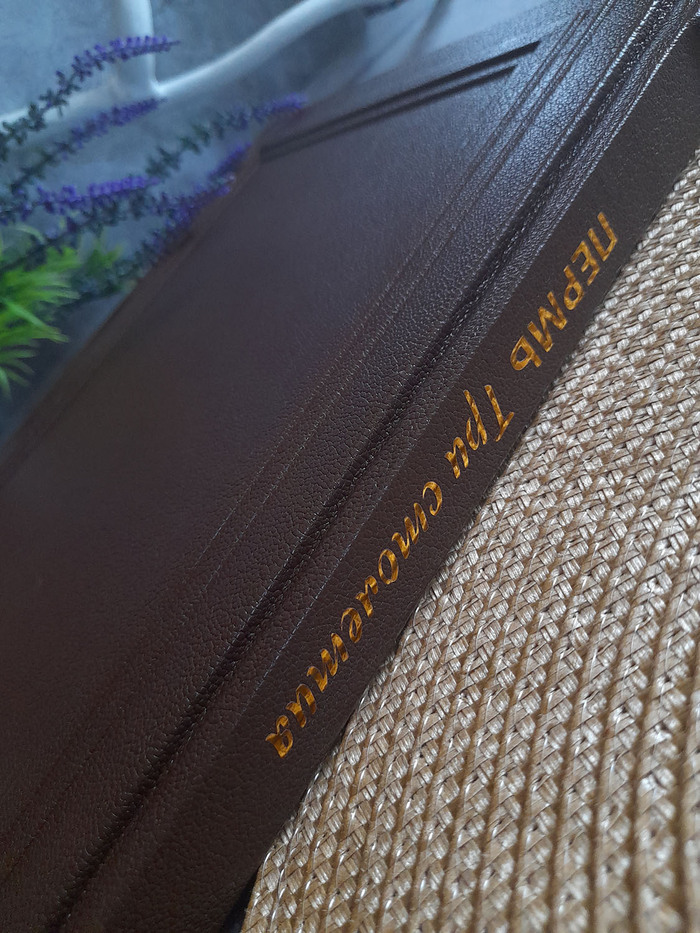

Но моя любимая, из всех сделанных своими руками, книга Юрия Владимировича Никулина "Почти серьезно...". До сих пор перечитываю. И когда читаю, у меня впечатление, что Юрий Владимирович сам рассказывает мне обо всем, что написано.

ссылка на источник. Куда ее денешь?

Иногда в журналах повесть печаталась с разрывом в одном номере. и приходилось из номера вырезать 2 пакета для вставки в книгу.

А сегодня… Сегодня пиратство стало делом секунд. Ты щёлкаешь кнопкой, и через мгновение на экране твоего устройства возникает та же самая книга. Безупречно свёрстанная, с идеальной обложкой. Она ничего не весит. От неё не пахнет. В ней нет души. Современные пираты — это не корсары, это дилеры, торгующие цифровыми тенями. Они не знают азарта охоты, усталости в пальцах после сшивания блока, гордости за самодельный переплёт.

Мы были другими пиратами. Мы не воровали книги. Мы их рождали. И в этом, наверное, была главная магия тех лет — магия превращения разрозненных страниц в личную историю, в собственный, навеки твой, золотой слиток.

Хотя, это прогресс. его не остановить. Жизнь ускоряется и некогда тратить время на изготовление уникальных книг, увы!