Володин предложил проверить Конституцию на актуальность

Два различные устройства с первого воззрения здесь представляются.

Первое состоит в том, чтобы облечь правление самодержавное всеми, так сказать, внешними формами закона, оставив в существе его ту же силу и то же пространство самодержавия.

Второе устройство состоит в том, чтобы не внешними только формами покрыть самодержавие, но ограничить его внутреннего и существенною силою установлений и учредить державную власть на законе не словами, но самым делом.

План государственного преобразвания графа М.М.Сперанского

(Введение к уложению государственных законов 1809 г.)

Доклад «О сокращении гимназического образования», более известный как «Циркуляр о кухаркиных детях»

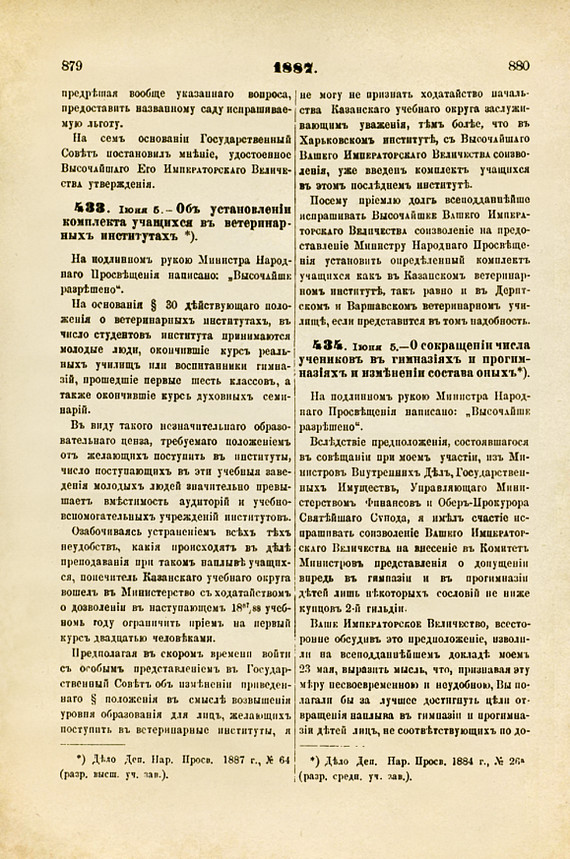

Циркуляр «О сокращении гимназического образования», прозванный «циркуляром о кухаркиных детях», — нормативный акт периода контрреформ, подписанный 18 (30) июня 1887 года российским министром просвещения И. Д. Деляновым.

Циркуляр рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при приёме детей в учебные заведения учитывать возможности лиц, на попечении которых эти дети находятся, обеспечивать необходимые условия для такого обучения; таким образом «гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

Он был составлен на совещании министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего министерством финансов и обер-прокурора святейшего синода Российской империи и опирался на воззрения К. П. Победоносцева о необходимости «остудить» российское общество, ограничив передвижение из «неблагородных» слоёв населения в разночинцы и студенты, основную движущую силу революционного подъёма предшествующих лет.

Доклад «О сокращении гимназического образования», более известный как «Циркуляр о кухаркиных детях» (хотя кухарки там и не упоминались), был издан 18 июня (1 июля) 1887 г. министром просвещения России графом Иваном Давидовичем Деляновым.

Вследствие предположения, состоявшегося в совещании при моем участии, из министров: внутренних дел, государственных имуществ, управляющего министерством финансов и обер-прокурора святейшего синода, я имел счастие испрашивать соизволение в. и. в. на внесение в Комитет министров представления о допущении впред в гимназии и в прогимназии детей лишь некоторых сословий не ниже купцов 2-й гильдии.

В. и. в., всесторонне обсудив это предположение, изволили на всеподданнейшем докладе моем 23 мая выразить мысль, что, признавая эту меру несвоевременною и неудобною, вы полагали бы за лучшее достигнуть цели отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими какими-либо способами, и изволили всемилостивейше повелеть мне войти в новые по этому вопросу соображения.

Проникаясь мыслью в. в., я счел нужным посоветоваться с означенными выше лицами, за исключением находящегося ныне в отсутствии действительного тайного советника графа Толстого, и мы, ввиду замечания в. в., предположили, что независимо от возвышения платы за учение, было бы, по крайней мере, нужно разъяснить начальствам гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства.

Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию.

С тем вместе, не находя полезным облегчать на казенные средства приготовление детей в гимназии и прогимназии, совещание высказало, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них классы, прекратив ныне же прием в оные. На приведение сей последней меры в исполнение уже последовало, по всеподданнейшему докладу моему 11 апреля, предварительное высочайшее в. и. в. соизволение.

Если в. в. соизволите окончательно одобрить вышеизложенные предположения, то теперь предстоит только войти в Комитет министров с представлением:Что же касается до сокращения числа гимназий и прогимназии, с преобразованием некоторых из них в реальные и промышленные училища, то имею счастие всеподданнейше доложить, что, ввиду выраженного на докладе моем 29 марта в. и, в. повеления, мною собраны уже сравнительные статистические данные о числе учеников, количестве параллельных классов и средствах содержания гимназий и прогимназий, а также сделано соображение о возможности закрытия или преобразования оных, смотря по местным условиям и средствам, на них отпускаемым из казны или от земств и городских обществ; но дальнейшие по сему предположения ныне приостановлены впредь до разрешения вопроса о преобразовании реальных и открытия промышленных училищ, так как без сего невозможно ни преобразовывать гимназии и прогимназии, ни закрывать оные, потому что ученики сих заведений, по закрытии гимназии или прогимназии в какой-либо местности, были бы лишены возможности продолжать свое образование за неимением соответственного учебного заведения, что поставило бы местные общества в крайне затруднительное положение.

1) об ограничении известным процентом приема в гимназии и прогимназии детей евреев, к которым может быть с пользою применена и предположенная особою комиссией под председательством статс-секретаря графа Палена мера о недопущении в гимназии и прогимназии детей евреев из низших сословий, и

2) о предоставлении министру народного просвещения, в изменение ст. 129 устава университетов 23 августа 1884 г., права определять плату за слушание лекций, не стесняясь ныне установленной 50-рублевой нормой. На приведений сих предположений в исполнение приемлю долг всеподданнейше испрашивать высочайшее в. и. в. соизволение.

Впрочем, можно надеяться, что с приведением вышеизложенных мер в исполнение значительно сократится число учеников в гимназиях и прогимназиях и улучшится состав их, что особенно важно потому, что дурное направление учащихся зависит не от количества гимназий и прогимназий, а от качества учеников и переполнения каждой из них в отдельности.

Опубл.: 1887. Источник: Хрестоматия по истории педагогики. Под ред. С.А.Каменева, сост. Н.А.Желваков, М., 1936 г. Текст был приведен там с небольшими сокращениями по Сборн. постановл. по мин. нар. проcв., т. X, стр 880—883.

В циркуляре не содержалось каких-либо инструкций по отчислению уже учащихся в гимназии представителей низших слоёв общества, однако имеются сообщения, что такие отчисления имели место. Так, К. И. Чуковский в автобиографической повести «Серебряный герб» написал, что из Одесской гимназии он был отчислен на основании этого циркуляра.

Министр просвещения граф И.Д.Делянов рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при приеме детей в учебные заведения создать условия, чтобы освободить их от поступления «в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Идея состояла в том, чтобы ограничить возможность представителей «неблагородных» слоев населения перемещаться в разночинцы и студенты, которые рассматривались как основная движущая сила революционного движения.

Появление данного циркуляра было логическим завершением политики контрреформ в области образования и цензуры. Убийство Александра II и восшествие на престол его сына Александра III повлекли за собой министерскую смену, в том числе и в образовательном ведомстве. Уже 24 марта 1881 г. министр просвещения А.А. Сабуров был сменен бароном Александром Павловичем Николаи. Хотя проявить себя в новой должности в течение года министр особо не успел, в его бытность задачи, стоящие перед правительством в отношении образования, были четко обозначены в манифесте 29 апреля 1881 г. В этом документе, составленным обер-прокурором Синода К.П.Победоносцевым, образовательные принципы фактически сводились к реализации формулы «самодержавия, православия и народности».

В марте 1882 г. барона Николаи на посту министра народного просвещения сменил сторонник консервативной линии И.Д.Делянов, чей приход ассоциировался в либеральных кругах с периодом министерства графа Д.А. Толстого. Как иронично заметил Д.А. Милютин: «Между прежним режимом и будущим будет различие только в подкладке: у Толстого подкладка была желчь; у Делянова будет идиотизм». Тем не менее, несмотря на уничижительные характеристики, которые давали министру современники, он оставался на своем посту до самой смерти в конце декабря 1897 г.

В области среднего образования перед министерством народного просвещения стояли задачи развития гимназий, и, в первую очередь, освобождения от многопредметности и перегруженности учебных планов и программ. Кардинальное средство повышения качества учебы новый министр видел в «наведении порядка» в средней школе и, прежде всего, в затруднении доступа в мужские и женские гимназии «детям лиц низших сословий». Циркуляром от 20 ноября 1882 г. фактически начался возврат к правилам 4 мая 1874 г., разработанным при Д.А.Толстом. 26 июня 1884 г. вышел циркуляр, нацеленный на усиление роли классных наставников. Указывалось, что классные наставники, наравне с директорами и инспекторами, будут отвечать за обнаружение во вверенном им классе «пагубное влияние превратных идей, внушенных злонамеренными людьми».

В 1887 г. затраты правительства на содержание учреждений среднего образования составили около 10 млн рублей или 166 рублей на одного гимназиста. Тогда как уровень успеваемости в гимназиях, прогимназиях и реальных училищах был весьма невысок. По данным министерства народного просвещения, в гимназиях он составлял в 1883 г. 68,2%, а в 1884 г. — 68,9%. В прогимназиях ситуация была примерно такой же (65,3% и 65,5%, соответственно). Незначительно (с 66,9% до 69,1%) выросла успеваемость и в реальных училищах.

Именно с этим государственным деятелем было связано появление на свет «Циркуляра о кухаркиных детях». Доклад был выработан на совещании министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего министерством финансов и обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева. Хотя документ был секретным, попечитель Одесского учебного округа Х.П. Сокольский составил на его основе распоряжение директорам гимназий, опубликованное в «Одесском вестнике». Попечитель Московского учебного округа граф П. Капнист рекомендовал начальству гимназий, одновременно с отказом в приеме, рекомендовать учебные заведения с менее продолжительным сроком обучения и более соответствующим их среде статусом.

Отношение общественности к этому циркуляру было, скорее, негативным. Даже близкие к власти консерваторы, не подвергавшие сомнению сословный принцип в образовании, критиковали бестактность и непродуманность действий министра просвещения, подорвавших престиж верховной власти. Например, князь В.П. Мещерский полагал, что стоило ограничиться секретной инструкцией попечителям учебных округов, что позволило бы избежать похода газет против правительства. Да и общественное мнение не было бы затронуто «в своих демократических инстинктах».

Шум вокруг циркуляра был вызван и тем, что он противоречил действующему закону от 30 июля 1871 г., провозглашавшему отсутствие сословных и вероисповедных цензов для обучения. Для либеральной общественности полным вздором звучали обвинения детей из низших слоев в испорченности. Для радикальных кругов была очевидной связи циркуляра с первомартовским покушением на царя. Наконец, хотя циркуляр не содержал инструкций по отчислению представителей низших слоев общества, однако таковые имели место. Для реализации этого указания почти повсеместно были закрыты приготовительные классы, дававшие возможность детям из малообеспеченных семей поступать в школу.

Делянову пришлось, отбиваясь от возмущенной общественности, постоянно корректировать положения циркуляра в сторону смягчения формулировок. В частности, министр оправдывался, что циркуляр не имел в виду ограничение приема в гимназии по сословному принципу и не касался детей «из лучших крестьянских и мещанских семейств». Дескать речь шла о тех детях, которые, «по условиям своего домашнего быта и обстановки могут встретить не поддержку, а всякие препятствия к успешному прохождению продолжительного гимназического образования», вследствие отсутствия надзора в семье, бедности родителей и т.п. Действительно циркуляром, одобренным императором Александром III, учебному начальству предписывалось допускать в гимназии и прогимназии только детей из обеспеченных семей. Кстати, 23 ноября 1888 г., в день полувекового юбилея своей службы, Делянов был возведен в графское достоинство.

Циркуляр стал попыткой изменить социальный состав гимназий и трансформировать их в полупривилегированные учебные заведения. Но последствия публикации циркуляра были не столь однозначными, как это казалось на первый взгляд.

Речь идет, прежде всего, об ускорении реформы профессионально-технического образования. До 1888 г. созданные в 1872 г. вместо реальных гимназий реальные училища с 6-7-летним сроком обучения давали право поступать только в технические, промышленные и торговые высшие учебные заведения. А в 1888 г. реальные училища были преобразованы в общеобразовательные учебные заведения, дававшие право поступления на физико-математический и медицинский факультеты университетов. Наряду с расширением сети технических, ремесленных и промышленных училищ, последовала целая череда узаконений в данной области: о промышленных училищах (1888 г.), об устройстве ремесленных училищ (1891 г.) и их учебных планах и программах (1890 г.), о планах химико-технических училищ (1891 г.) и школах ремесленных училищ со столярными и слесарными отделениями (1891 г.).

Развивалось женское образование: если в 1882 г. в средних женских учебных заведениях обучалось 51367 учащихся, то к 1895 г. количество учениц выросло до 71781 человека. Постоянно росли государственные расходы на содержание женских гимназий и прогимназий. Министерство народного просвещения в период царствования Александра III пыталось регулировать и внутреннюю жизнь женских учебных заведений.

Поразительно, но отмененный через 13 лет после издания циркуляр вспоминают до сих пор. Хотя статистика свидетельствует о том, что в 1894 г. число учащихся гимназического уровня составляло 224,1 тысяч человек или 1,9 ученика на 1 тысячу жителей империи. К 1897 г. среди учащихся гимназий и реальных училищ доля потомственных дворян составляла всего 25,6%, а среди студентов — 22,8% и продолжала снижаться.

http://doc.histrf.ru/19/tsirkulyar-o-kukharkinykh-detyakh/

А потом была русско-японская и германская. Выснилось, что (некоторые?) русские солдаты едва умели читать собственную фамилию по слогам. Интересно, а как изучали инструкции на технику?

в 1894 г. число учащихся гимназического уровня составляло 224,1 тысяч человек или 1,9 ученика на 1 тысячу жителей империи.

Привет феминисткам от Царя-батюшки:

в 1882 г. в средних женских учебных заведениях обучалось 51367 учащихся, то к 1895 г. количество учениц выросло до 71781 человека.

Всё будет хорошо

Экзамен по истории на истфаке. После безуспешных попыток обрадовать комиссию святая простота Наташенька хлопая ресничками слушает ректора:

- Давай так, у тебя крайний шанс на три с минусом. С тебя три слова, характеризующие официальную политику России в царствование Николая I. Давай, напрягись, всего три слова!..

После минуты размышлений, гаммы чувств на челе и хрусте шестеренок в мозгах:

- Всё!.. Будет!.. Хорошо!!

Рассказала байку бывшая жена моя - тэг мое ))

ЦАРИ И ПРЕЗИДЕНТЫ.

Мы все знаем, что демократия с ее выборными институтами власти вплоть до президента, это более прогрессивная форма управления, чем наследственная монархия. Я тоже в этом не сомневался до разговора, который произошел у меня в годы перестройки с одним монархистом (не перевелись еще такие люди в земле русской). Я, со всей убежденностью молодости, отстаивал преимущества только что выбранного первого президента РФ, он искренне сомневался в том, что выборная власть благо для страны. В разговоре он спросил меня:

- Ты кто по специальности?

- Инженер-строитель (я как раз окончил институт)

- А сколько нужно лет, чтобы твою специальность освоить?

- Ну… лет пять института, а еще и на производстве несколько лет поработать.

- А государством сложнее управлять, чем дом строить?

- Ежу понятно, что сложнее!!!

- И кто и где твоего только что избранного президента учил страной управлять?

- ??? – я честно попытался представить себе ВУЗ, который бы готовил выпускников по специальности «Президент» и не смог.

- А царь мог быть умный и не очень, но его с детства учили государством управлять.

Но это был еще не конец разговора. Чтобы «добить» меня окончательно собеседник задал следующий вопрос:

- А на сколько лет президента избирают?

- На шесть лет, если, конечно, потом на второй срок не переизберут.

- Когда твой президент свой срок закончит, какая ему разница, что со страной станет?

- Ну, говоря объективно, никакой.

- Правильно, поскольку денег у него до конца жизни хватит, а его дети, как правило, в нашей стране жить не собираются. А царь страну своим детям оставлял. Вот и найди мне родителя, который бы хотел детям плохое наследство оставить?

Крыть было нечем. Данный разговор не сделал из меня монархиста, но показал, что не все, что мы принимаем за истину, так бесспорно и очевидно, как нам кажется.

Царь, просто царь...

10 фактов о Февральской революции

P.S. Качество звука не очень, микрофон фонит, но надеюсь видео Вам понравится